Author Archives: HiroAOKI

“not before time”の意味は

BBCのコメディー、『The Thick Of It』を観ながらETC英会話のチャールズ先生のレッスンを受けています。

BBCのコメディー、『The Thick Of It』を観ながらETC英会話のチャールズ先生のレッスンを受けています。

英和辞書ではどうしても意味が分からない言葉があります。

例えば、こんな例文です。

it’s not before time that they are studying the safety of nuclear power stations.

It’s about time this happened or this should have happened sooner. It’s just like there is an essential law that the government needs to pass and it often happen for Japanese government. And they argue and argue, and lead the people suffer where they passed this law, that’s going to benefit us. But each politician has own his axe to grind, so things take time. So sometimes when good laws are passed, we say, “it’s not before time”.

Another example, if you complete it at the beginning,“it is not before time that Tepco cleaned up Fukushima power station.” There are a lot of people who don’t like Mr.Kan,”Mr.Kan can not go before time”. I have nothing against him. I just used it as sentences in an example.

■出演

・ETC英会話のチャールズ先生

■聞き手

・青樹洋文

………

◆使用楽曲 (BGM)

“Toxic Rainfall” of some1else from ccMixter

“Let’s call it a day!”の意味は?

BBCのコメディ『Only Fools And Horses』を題材にして、ETC英会話のコリン先生のレッスンを受けています。

BBCのコメディ『Only Fools And Horses』を題材にして、ETC英会話のコリン先生のレッスンを受けています。

デルが企画したロンドンのバスツアーには、結局、一晩待っても誰一人お客さんが来ませんでした。

今回の失敗にもめげずに、億万長者になる夢を語るデルですが、ロドニーに茶々を入れら、さすがに肩を落とします。そんな時に、デルが言った一言です。

Come on, let’s call it a day.

Let’s finish. who we say, call it a day mean they’ve been working from 8 o’clock. 6 o’clock now. You have not finished the work. But everybody is tired. So tomorrow is another day. Let’s call it a day. It only means it, doesn’t mean you finished, but just mean we had enough. That is enough for one day. Let’s call it a day. Enough is enough. We are tired. It is very hot. Tomorrow is another day.

– So still nothing finished, but…

Yeah, it’s very common use, though. It’s very, very common. Let’s finish! Let’s stop! What you are saying is “you had enough? “yeah, I am tired” “me, too” “let’s finish! Tomorrow is another day.” But it doesn’t mean, “For thank goodness. we’ve finished. now we can go home.” You wouldn’t say “let’s call it a day”. “Call it a day” is something that is continuing on, not finished yet.

■出演

・ETC英会話のコリン先生

■聞き手

・青樹洋文

◆使用楽曲 (BGM)

“Toxic Rainfall” of some1else from ccMixter

“fed up”の意味は?

BBCのコメディ『Only Fools And Horses』を題材にして、ETC英会話のコリン先生のレッスンを受けています。

BBCのコメディ『Only Fools And Horses』を題材にして、ETC英会話のコリン先生のレッスンを受けています。

デルがロンドン市内のバス観光の問題点について説明します。

The reason is your average tourist gets fed up of seeing the same places. Like the Houses of Parliament, Buck House, the National Gallery, er, you know. Once you’ve seen one Rubens, you’ve seen them all!

So fed up is tired of, bored with, angry with, all of those. I am fed up with the noise. “I am fed up with my job. You know, I am bored.” There are a few meanings, bored, angry, disappointing.

“I am fed up with the noise, neighbours are making a lot of the noise” ”I am fed with her always complaining.”

Fed up. Fed is feed, eat. Fed up means I had enough. This is where it comes from. I had enough. I can’t take anymore. So, I am fed up. I am full, full with anger. So this is perhaps where it comes from.

■出演

・ETC英会話のコリン先生

■聞き手

・青樹洋文

………

◆使用楽曲 (BGM)

“Toxic Rainfall” of some1else from ccMixter

“immaculate”の意味は?

BBCのコメディ『Only Fools And Horses』を題材にして、ETC英会話のコリン先生のレッスンを受けています。

BBCのコメディ『Only Fools And Horses』を題材にして、ETC英会話のコリン先生のレッスンを受けています。

デルはロドニーに彼のビジネスプランについて説明をしようとします。

Del: Listen, I want to talk to you see. No, listen now, this night security job of yours is merely a tiny part of my immaculate scheme. Rodney: What immaculate scheme? Del: The Tourist Trade, Rodney.The Tourist Trade.

immaculate is absolutely perfect, clean, pure, everything, you know like, we say the immaculate Mary for Jesus’ mother. So I think it’ just that basically that my perfect scheme, it’s just another, so it seems a little bit more emphatic.

– What does emphatic mean?

Emphatic means more feeling to it, stronger., sounds bigger and more fuller.

Perfect is exactly same meaning. But immaculate is pure, untouched, and the very best. So perfect is all of those. But immaculate is more emphatic. If you say, “good morning. this is nice weather”, no stress, no feeling. “What a fantastic day! Beautiful! Sun beeming”, you are more emphatic, more feeling, far more expressive.

“He was dressed immaculately” as an adverb. You can use it in that sense.

■出演

・ETC英会話のコリン先生

■聞き手

・青樹洋文

………

◆使用楽曲 (BGM)

“Toxic Rainfall” of some1else from ccMixter

“Your bottle is gone”の意味は?

BBCのコメディ『Only Fools And Horses』を題材にして、ETC英会話のコリン先生のレッスンを受けています。

BBCのコメディ『Only Fools And Horses』を題材にして、ETC英会話のコリン先生のレッスンを受けています。

夜の警備員の仕事を嫌がるロドニーに、デルはこう言いって説得します。

Janice will understand if your bottle is gone. Rodney: Me scared? You must be joking!

Your bottle is gone, as your nerve is gone. Yeah. Are you frightened So as your bottle is gone is just saying your bottle is gone, shaking. He’s nervous. Are you nervous? Are you bottle gone? That is all meaning, scared of, frightened.

– Why is the bottle?

There is no logical. Some of them, your bottle Maybe, it means back side, I don’t know. That is how it is used. Are you frightened Are you scared. Maybe they used to give drink for energy of strength. When they are going to war, maybe his water, his bottle is gone, is loss spirit. So his nerve is gone with the bottle. Maybe I can assume is something that kind of nature, perhaps.

So, are you frighten? are you scared? are you nervous? is it too much for you? all of those are similar phrases.

■出演

・ETC英会話のコリン先生

■聞き手

・青樹洋文

………

◆使用楽曲 (BGM)

“Toxic Rainfall” of some1else from ccMixter

“Are you putting me on?”の意味は

BBCのコメディ『Only Fools And Horses』を題材にして、ETC英会話のコリン先生のレッスンを受けています。

BBCのコメディ『Only Fools And Horses』を題材にして、ETC英会話のコリン先生のレッスンを受けています。

就職先を見つけ来たという兄のデルに対して、ロドニーはこう言います。

Are you putting me on?

Are you kidding me? Are you joking? Is that true? All those expression are same meaning. Are you putting me on? Are you serious? Are you joking? Is that really true? All of those are same meaning.

■出演

・ETC英会話のコリン先生

■聞き手

・青樹洋文

………

◆使用楽曲 (BGM)

“Toxic Rainfall” of some1else from ccMixter

TED、プロから学ぶプレゼンテーションの秘訣~Naomi Klein

良いプレゼンテーションを行うために準備する6つのこと。ETCマンツーマン英会話のダイアン先生から教えていただいた、そのポイントの1つは”Deliver your message”。

良いプレゼンテーションを行うために準備する6つのこと。ETCマンツーマン英会話のダイアン先生から教えていただいた、そのポイントの1つは”Deliver your message”。

あなたの大切なメッセージを聴衆にしっかりと伝えるにはどうしたらよいのでしょう。

ナオミ・クライン(Naomi Klein)さんは、カナダのジャーナリスト、作家、活動家。TEDの講演では、タールサンド(油砂)の計り知れない環境破壊について警告を発しています。日本がこれから脱原発社会の実現へと向かう中で、原発の代替エネルギーが、タールサンドのような新たな環境破壊を引き起こすエネルギーであってはなりません。ナオミさんのお話は、エネルギー問題を地球レベルの視点で考えるきっかけをもたらしてくれます。

人間が環境を破壊すれば、そのことは回りまわっていつか必ず人間に還ってくる。このことをナオミさんは、さまざまな言葉に置き換えて伝えようとしています。地球が唯一人類が住める場所であることを知っている人、自業自得ということわざを信じる人、作用反作用という物理学の法則を理解している人、カルマという仏教の考えを信じる人。さまざまな判断指標や価値観を持った人々の心に訴えかけるように、さまざまな言葉に置き換えて、話を締めくくっていることが、ナオミさんのスピーチをとても力強いものにしていると思います。

(スピーチのクロージングより)

We badly need some new stories.

私達にはどうしても新しい物語が必要です。

We need stories that have different kinds of heroes, willing to take different kinds of risks.

今までとは異なったタイプのリスクが取れる、今までとは異なったタイプのヒーローが登場する物語です。

Risks that confront recklessness head-on,and that put the precautionary principle into practice, even if that means direct action.

目の前の危険に対して感心を払わないという特性に立ち向かい、将来起こりうる危機を未然に防ぐという原則に基づき、具体的な行動を起こすリスクです。たとえ、それが直接的な行動を意味するとしても。

Like the hundreds of young people willing get arrested blocking dirty power plants, or fighting mountain top removal coal mining.

逮捕されることを厭わず、環境を汚染する発電所に座り込みをしたり、山頂を削り取る石炭採鉱に抗議をしている、数百人もの若者達のように。

We need stories that replace that linear narratives of endless growth with circular ones that remind us that what goes around comes around.

際限のない右肩上がりの成長から、自分が行ったことは必ず自分に還ってくるということを思い出させてくれる循環成長に変換して行く物語です。

That this is our only home.

ここが、私達が唯一住める場所であるということを思い出させてくれる物語です。

There is no escape hatch.

避難用ドアはありません。

Call it Karma.

カルマ(業)と言ってもいいでしょう

Call it Physics: action and reaction.

物理学の「作用、反作用」と言ってもいいでしょう。

Call it precaution: the principle that reminds us that life is too precious to be risked for any profit.

予防措置と言ってもいいでしょう。どんな利益であろうとも、危険にさらすには命はあまりに尊すぎる。

そのことを私達に思い出させてくれる物語が必要なのです。

[参考語彙]

recklessness:危険にたいしてほとんど考えない特性

precautionary:予防の、起こりうる危険や失敗に対して防御するために先取りする

principle:(ものがよって立つ根本的な)原理,原則.

what goes around comes around:自業自得、(因果応報)

precaution:予防措置

(※)関連リンク

下記のサイトに同スピーチの元原稿(英文)がご覧いただけます。

http://www.naomiklein.org/articles/2010/12/on-precaution

TED、プロから学ぶプレゼンテーションの秘訣~Hans Rosling

![]() ビジネス英語で習得したい技術の一つに、パブリックスピーチ(講演)、またはプレゼンテーションの能力があるのではないでしょうか。上達の秘訣は、実際にレッスンで何度もプレゼンテーションをやってみて聴衆からのフィードバックをもらうこと、もうひとつはプロのプレゼンテーションを見て、良い部分は徹底的に真似をしてみることではないでしょうか。

ビジネス英語で習得したい技術の一つに、パブリックスピーチ(講演)、またはプレゼンテーションの能力があるのではないでしょうか。上達の秘訣は、実際にレッスンで何度もプレゼンテーションをやってみて聴衆からのフィードバックをもらうこと、もうひとつはプロのプレゼンテーションを見て、良い部分は徹底的に真似をしてみることではないでしょうか。

TED(Technology Entertainment Design)は、アメリカで年一回、講演会を主催しているグループ。学術・エンターテイメント・デザインなど様々な分野の人物が講演を行っています。講演会は1984年に極々身内のサロン的集まりとして始まったそうですが、2006年から講演会の内容をインターネット上で無料で動画配信するようになりました。(実際に講演会に出席するには年会費6,000ドルが必要)

講演はすべて英語ですが、日本語字幕で確認できるものもあり(ディスプレー左下の”Language”から日本語を選択してください)、英会話の学習にも最適です。

TEDでプレゼンテーションをするハンス・ロスリング(Hans Rosling, 1948年~)氏は、スウェーデン出身の医師、学者。the magic washing machine(魔法の洗濯機)というタイトルのこの講演は、内容はもちろんですが、とてもわかりやすいビジュアルを使用して、グリーンエネルギーの必要性を教えてくれています。

ETCマンツーマン英会話のダイアン先生が教えてくれた、英語プレゼンテーション、成功のための鉄則のひとつ、”use visuals which improve impact and clarity.”のベストプラクティスにもなります。

(※)関連リンク

TED – Ideas worth spreding

マンツーマン英会話ワンポイント・レッスン~”you are on the ball”の意味を教えて下さい。

![]()

BBCコメディ『The Thick Of it』から質問です。

英国政府報道・戦略局長が、新聞の力をつかって、Hugh Abbot大臣の評価を上げようと考えます。紙上インタビューを通して、大臣の人物像をこんな風に伝えたいと説明しています。

I’m fixing you up with a “me and my media” piece with your ex Angela Heaney. But it is a perfect opportunity to show just how clued up you are, actually. Hugh Abbot, the in-touch guy. You’re on the ball, you know the price of a pint of milk, you live HBO imports, VH1, Pixar, you dig the streets…

さて、”You’re on the ball” とはどんな意味なのでしょうか?

![]()

正しい行動を取っている、あらゆることを上手く取り扱っている、的確な行動がとれる、という意味です。物事が上手く、順調に運んでいる人、非常に成功している人にしているに対して、“you are on the ball.”と言うことができます。

マンツーマン英会話ワンポイント・レッスン~”coalface politics”の意味を教えてください。

![]()

BBCのコメディドラマ『The Thick Of It』の中で、 the Department of Social Affairsの仕事内容、存在価値について、下記のように説明するシーンがあります。

coalface politics.

これは、どのような意味なのでしょうか?

![]()

coalface、つまり採掘の最先端で仕事をする際には、大変危険が伴いますので、全てにおいて細心の注意を払い、正しい手順で仕事をしなければなりません。さもなくば、重大な事故に繋がるからです。

coalface politics.は、厳しい現実を直視した真実の政治、的確な、的を得た政治、という意味になると思います。

マンツーマン英会話ワンポイント・レッスン~”bread-and-butter”の意味を教えて下さい。

![]()

BBCのコメディドラマ『The Thick Of It』の中で、 the Department of Social Affairsの仕事内容、存在価値について、下記のように説明するシーンがあります。

The Department of Social Affairs has been doing amazing work, bread-and-butter work, belt-and-braces work, the kind of work you people aren’t interested in cos it’s not shiny, shiny, media-friendly stuff.

さて、この

bread-and-butter

とはどのような意味なのでしょうか。

![]()

bread-and-butterとは、生活をして行くための収入を得るためにあなたがしていること、もしくは企業の収入源などを意味します。

![]()

では、こんな風に使うのでしょうか。

Writing is my bread-and-butter.

(私は文筆を生業としています。)

![]()

その通りです。

Writing is your bread-and-butter.

(あなたは文筆を生業としています。)

さらに、この意味から発展して「平凡な」,「日常の.」 という意味もあります。

マンツーマン英会話ワンポイント・レッスン~”come up with~”の意味を教えて下さい。

![]() BBCのコメディー『The Thick Of It』から質問です。自分の早とちりに気が付いた大臣ですが、テレビ記者会見を中止することはできません。付け焼刃でも何か、記者会見を上手くやり過ごすための新しい法案をすぐに考え出さなければ、なければなりません。そこで、部下のオーリーに対してこう言います。

BBCのコメディー『The Thick Of It』から質問です。自分の早とちりに気が付いた大臣ですが、テレビ記者会見を中止することはできません。付け焼刃でも何か、記者会見を上手くやり過ごすための新しい法案をすぐに考え出さなければ、なければなりません。そこで、部下のオーリーに対してこう言います。

Come on, Olly, come up with something.

さて、このcome up with とはどんな意味なのでしょうか。

![]() この場面では、「オリジナリティのある案を出せ」、「独自性のある提案をしろ」という意味です。別の英文に置き換えてみると、下記のようになります。

この場面では、「オリジナリティのある案を出せ」、「独自性のある提案をしろ」という意味です。別の英文に置き換えてみると、下記のようになります。

Please say something original that will appeal to the voting public.

用法に関しては、下記の例文を参考にしてみてください。

Don’t you think it is time that they came up with an original idea.

We can always come up with a new plan. That doesn’t mean it will work.

マンツーマン英会話ワンポイント・レッスン~”belt-and-braces”の意味を教えて下さい。

![]()

BBCのコメディドラマ『The Thick Of It』の中で、 the Department of Social Affairsの仕事内容、存在価値について、下記のように説明するシーンがあります。

The Department of Social Affairs has been doing amazing work, bread-and-butter work, belt-and-braces work, the kind of work you people aren’t interested in cos it’s not shiny, shiny, media-friendly stuff.

さて、この

belt-and-braces

とはどのような意味なのでしょうか。

![]()

「きつい仕事に就く」という意味です。きつい仕事を行うときには、上着を脱ぎます。すると、ベルトやサスペンダーをしているのが見えるようになります。これが語源になっているかもしれません。

また、

wear a belt and braces.

で、「(安全のため)万全の注意をする, 念には念を入れる」、という意味にもなります。

【解説 ETCマンツーマン英会話 チャールズ先生(横浜・大坂上)】

マンツーマン英会話ワンポイント・レッスン~”flip-flop”の意味を教えてください。

![]() BBCのコメディードラマ『The Thick Of It』の中から質問です。自分の早とちりに気が付いた大臣は、部下のオーリーに新聞発表の中止を支持します。先ほど、新聞記者のアンジェラに話をしたばかりのオーリーは、アンジェラからこう非難されてしまいます。

BBCのコメディードラマ『The Thick Of It』の中から質問です。自分の早とちりに気が付いた大臣は、部下のオーリーに新聞発表の中止を支持します。先ほど、新聞記者のアンジェラに話をしたばかりのオーリーは、アンジェラからこう非難されてしまいます。

Angela Heaney: What’s going on? Has the treasury gone ballistic?

Olly Reeder: No, no..

Angela Heaney: : Why this flip-flop?

Olly Reeder: No, there’s no fiip-flop. Nothing like that!

さて、このflip-flopとはどのような意味なのでしょうか。

![]() たとえば、団扇などが左右にパタパタと揺れている状態を、”It flip-flops”と言います。上記の会話の中で”flip-flop” は、「いつも考えが急に変わる」、「ころころと変わってしまう」、または、「はっきりとした決断を下したことがない」ことを意味します。「優柔不断な」、と言うような意味です。

たとえば、団扇などが左右にパタパタと揺れている状態を、”It flip-flops”と言います。上記の会話の中で”flip-flop” は、「いつも考えが急に変わる」、「ころころと変わってしまう」、または、「はっきりとした決断を下したことがない」ことを意味します。「優柔不断な」、と言うような意味です。

下記の例文の中で、どのように使われているか確認してみてください。

The PM is always flip-flopping. He never makes a clear statement.

「首相はいつも優柔不断だ。明確な言明をしない。」

I wish TEPCO would not flip-flop with their statements

and make a clear answer to the problem into the public.

「東京電力は発表の内容をころころと変えずに、

その問題に対する明確な回答を国民に対して行えばよいのに。」

【解説 ETCマンツーマン英会話 チャールズ先生(横浜・大坂上)】

マンツーマン英会話ワンポイント・レッスン~”I was sucked in”の意味を教えて下さい。

![]() “I was sucked in”とは、どのような意味なのでしょうか。あるドラマの次のような場面で使われていました。

“I was sucked in”とは、どのような意味なのでしょうか。あるドラマの次のような場面で使われていました。

自分の提案が上司の承認を得られたものと誤解し、上司の言葉を部下が早とちりして受け取ってしまいます。部下が関係各所とどんどんと話を進めてしまっていたところで、その誤りに気付きます。その時に発した言葉です。

![]() “I was sucked in” には、主に二つの意味があります。

“I was sucked in” には、主に二つの意味があります。

一つ目は、“I was misled” 、つまり、「惑わされた」、「誤解させられた」、という意味です。質問の場面では、この意味で使われていると思います。

![]() 騙された“I was cheated” とは、意味が違うのでしょうか。

騙された“I was cheated” とは、意味が違うのでしょうか。

![]() “I was cheated” は、(嘘をつかれて)騙されたことを意味します。一方、 “I was sucked in” は、あなたの考えていたこと、欲していたことと、その結果が違っただけで、嘘をつかれたわけではありません。「惑わされた」、「誤解させられた」のです。

“I was cheated” は、(嘘をつかれて)騙されたことを意味します。一方、 “I was sucked in” は、あなたの考えていたこと、欲していたことと、その結果が違っただけで、嘘をつかれたわけではありません。「惑わされた」、「誤解させられた」のです。

もう一つは、自分の意思には反して、自分が所属する集団・組織などの圧力のために、上司の指示を拒否できない、従うざるを得ない状況に「追い込まれてしまった」、という意味があります。

マンツーマン英会話ワンポイント・レッスン~”it’s not before time”の意味を教えて下さい。

![]() 下記の英文がうまく和訳できません。

下記の英文がうまく和訳できません。

”It’s not before time that they are studying the safety of nuclear power stations.”

英和辞書で調べると、”not before time“は「時を得て」「そのうちに」等と書かれていました。でも、これでは、上の例文を上手く和訳することができません。

![]() “not before time”とは、この時期くらいまでに起きていて欲しいと思っていたことが、その期待よりも遅い、(そして、遅いことに対して腹が立っている)、もう少し早くして欲しかった、と言う意味です。

“not before time”とは、この時期くらいまでに起きていて欲しいと思っていたことが、その期待よりも遅い、(そして、遅いことに対して腹が立っている)、もう少し早くして欲しかった、と言う意味です。

日本の国会を例に挙げましょう。国民にとってとても大切な法案の審議が行われているとします。与野党とも、それぞれの政治家には思惑があるため、審議に必要以上の時間をかけようします。議論をしている振りをしているだけなのでは、と疑いたくなることさえあります。長い時間をかけて法案がやっと通過したときの、国民の声です

“It’s not before time”.

「もっと早くに法案を通過させるべきだったのに、遅い」

というような意味になると思います。

したがって、質問の例文は、

“It’s not before time that they are studying the safety of nuclear power stations.”

「彼らは現在原子力発電所の安全性について現在調査をしているが、それでは対応が遅い。

もっと前に行っておくべきだった。」

他にも二つ例文を紹介しましょう。

“It is not before time that TEPCO cleaned up Fukushima power station.”

「TEPCOは、福島原子力発電所の問題を解決したが、期待していたよりもずっと対応が遅い」

”Mr.Kan can not go before time.”

「みなが期待している時期までに、菅氏は退陣できない。」

【解説 ETCマンツーマン英会話 チャールズ先生(横浜・大坂上)】

夏休みのお知らせ 8/12(金)-8/15(月)

夏休みのお知らせ

ETC英会話事務局は2011年8/12(金)~8/15(月)を夏休みとさせていただきます。

8/16(火)より通常営業となります。この間お電話でのお問い合わせには出られませんがメール、FAX等でのお問い合わせにつきましては16日より順次返信させていただきます。ご不便をかけますがどうぞよろしくお願いいたします。

ETC英会話事務局

“swing it”の意味は

BCのコメディ『Only Fools And Horses』を題材にして、ETC英会話のコリン先生のレッスンを受けています。

BCのコメディ『Only Fools And Horses』を題材にして、ETC英会話のコリン先生のレッスンを受けています。

弟のロドニーが最後に仕事をしたのは、小学生の時の牛乳当番。それ以来働いていないロドニーに仕事を見つけるのは大変だった、デルは言います。こんな会話です。

“I have managed to secure you for a position with a newly formed security company! Now they did want a man with previous experience and, as your last job was a milk monitor, I did have a bit of trouble persuading them, but, however, I have managed to swing it for you.”

I have managed to swing it for you. I have managed to do the deal to get you the job. I have managed to get you the position. That is basically the meaning. I give you the sentence. Well, You have been trying to meet up with the person to do the business. But he doesn’t want anything to do with you. You will be OK. I have done it. I have swung it for you. I made an appointment for you. To manage to organize it.

■出演

・ETC英会話のコリン先生

■聞き手

・青樹洋文

………

◆使用楽曲 (BGM)

“Toxic Rainfall” of some1else from ccMixter

“milk monitor”の意味は?

BBCのコメディ『Only Fools And Horses』を題材にして、ETC英会話のコリン先生のレッスンを受けています。

BBCのコメディ『Only Fools And Horses』を題材にして、ETC英会話のコリン先生のレッスンを受けています。

兄のデルは、弟のロドニーのために警備会社への就職口を見つけてきたそうです。でも、本当に苦労したと言っています。それは、ロドニーの職歴にありました。ロドニーが最後に仕事をしたのはいったいいつなのでしょうか。こんな会話です。

I have managed to secure you for a position with a newly formed security company! Now they did want a man with previous experience and, as your last job was a milk monitor, I did have a bit of trouble persuading them, but, however, I have managed to swing it for you.

When you are at school, in English school, elementary of… You get a bottle of milk everyday. And the milk is delivered to the outside of the school. The milk monitors, you know, each day they change the milk monitor. The job is to take it to the class room, and put it outside of the door. So his job was a milk monitor to carry the crate of one third of the pint of the bottle and put the crate at the door and when the bottles are empty, take them away.

– Delivery man of milk?

Well, inside the school, not outside in the street of, it’s not a job. Everybody, you have to do it as part of your… “All right, Gaffney, you are milk monitor tomorrow”, “Yes, sir”, so two guys, each time from the class. It’s not a punishment. You just take it in turns. So, his last job was, when he was in a elementary school, milk monitor to carry. That’s the last time he did any work.

■出演

・ETC英会話のコリン先生

■聞き手

・青樹洋文

………

◆使用楽曲 (BGM)

“Toxic Rainfall” of some1else from ccMixter

“purple heart”の意味は?

BCのコメディ『Only Fools And Horses』を題材にして、ETC英会話のコリン先生のレッスンを受けています。

BCのコメディ『Only Fools And Horses』を題材にして、ETC英会話のコリン先生のレッスンを受けています。

デルがロドニーにこう言います。

Take one of your Purple Hearts, ‘cause I’ve got a surprise for coming you.

(これから君を驚かせることがある。だから、パープルハートを一つ飲んでくれ。)

さて、このパープルハートとは何を意味しているのでしょうか?

Take one of your Purple Hearts, ‘cause I’ve got a surprise for coming you.

Take one of Purple Hearts.Do you understand Purple Hearts? Purple Hearts are speed, drugs make you go fast. In the 60’s, it was very, very common. Now, I’m reading in the paper that English girl singer Amy House, she died of an overdose. But now they take heroin and Ecstasy, all those kind of things. The colour was purple, the shape’s like a heart. But it was speed, makes people very active. So he says, “Take one of your Purple Hearts.”

■出演

・ETC英会話のコリン先生

■聞き手

・青樹洋文

………

◆使用楽曲 (BGM)

“Toxic Rainfall” of some1else from ccMixter

なぜアメリカ英語はイギリス人を怒らせるのか~”deplain”

イギリス英語とアメリカ英語。その違いを知っておくことは大切なこと。

Matthew Engelさんの”Why do some Americanisms irritate people?”。のコラムに、読者からたくさんの意見が送られてきました。それを纏めたのがAmericanisms: 50 of your most noted examples“(イギリス人を怒らせるアメリカ英語の文例ベスト50)。

ETCマンツーマン英会話のコリン先生にもこのコラムを読んでいただいて、50の表現の中からいくつか、先生のご意見を伺いました。今回はこの投稿。

(Americanisms: 50 of your most noted examples – BBC NEWS より)

「意味はわかります。

“deplane“

飛行機から降りるという意味ですね。奇妙な言葉に聴こえます。

通常は、下船には次の言葉を使います。

to disembark

または

to alight

そして、乗船は

to board

「飛行機」(plain)に、「離れる」を意味する接頭辞(de-)をつけて、”deplain“で、飛行機から降りる。簡潔な表現ですね。では、このパターンに従うと、「飛行機に乗る」は、何と言うことになるのでしょう。

(de-)を取って”plain“。。。。とは、言えませんね。」(コリン先生)

なぜアメリカ英語はイギリス人を怒らせるのか~period

イギリス英語とアメリカ英語。その違いを知っておくことは、コミュニケーションにおいても大切なことです。

Matthew Engelさんの”Why do some Americanisms irritate people?”。のコラムに、読者からたくさんの意見が送られてきました。それを纏めたのがAmericanisms: 50 of your most noted examples“(イギリス人を怒らせるアメリカ英語の文例ベスト50)。

ETCマンツーマン英会話のコリン先生にもこのコラムを読んでいただいて、50の表現の中からいくつか、先生のご意見を伺いました。今回はこの投稿です。

(Americanisms: 50 of your most noted examples – BBC NEWS より)

「日本人は、殆どの方がperiod(ピリオド)と言いますね。イギリス英語ではこう言います。

full stop

the end、終わりと言う意味です。一方、periodは、ある一定の期間をここで締めくくるという意味なのでしょう。

イギリス英語では、ボンネットをbonnetと言いますが、アメリカ英語ではhoodと言います。periodとfull stopも、同じでことです。どちらが良いということではない。一つのものに対して、複数の言い方がある。ただ、それだけのことです。」 コリン先生(目白)

なぜアメリカ英語はイギリス人を怒らせるのか~shopping cart

イギリス英語とアメリカ英語。その違いを知っておくことは、コミュニケーションにおいても大切なことです。

Matthew Engelさんの”Why do some Americanisms irritate people?”。のコラムに、読者からたくさんの意見が送られてきました。それを纏めたのがAmericanisms: 50 of your most noted examples“(イギリス人を怒らせるアメリカ英語の文例ベスト50)。

ETCマンツーマン英会話のコリン先生にもこのコラムを読んでいただいて、50の表現の中からいくつか、先生のご意見を伺いました。今回はこの投稿。

(Americanisms: 50 of your most noted examples – BBC NEWS より)

「”shopping cart“はアメリカ英語ですが、私自身”shopping trolley“とは言いませんし、他の方が言っているのを聞いたこともありません。投稿された方はグラスゴーにお住まいの方なので、たぶんスコットランドではこのように言うのかもしれません。

”cart”は、古い言葉ですが、”horse cart”(荷馬車)のように使われます。何かを運搬するという意味があります。一方、”trolley “は、人を運搬する乗り物と言う意味合いで、路面電車(tram)のことを指します。

イギリス英語でも、タイヤつきのものは

shopping cart

手に持つかごは

shopping basket

で、良いのではないでしょうか。”shopping trolley“は一度も聞いたことがありません。おそらくスコットランドで使われている言葉だと思います。」 コリン先生(目黒)

なぜアメリカ英語はイギリス人を怒らせるのか~”fanny pack”

イギリス英語とアメリカ英語。その違いを知っておくことは、コミュニケーションにおいても大切なこと。

Matthew Engelさんの”Why do some Americanisms irritate people?”。のコラムに、読者からたくさんの意見が送られてきました。それを纏めたのがAmericanisms: 50 of your most noted examples“(イギリス人を怒らせるアメリカ英語の文例ベスト50)。

ETCマンツーマン英会話のコリン先生にもこのコラムを読んでいただいて、50の表現の中からいくつか、先生のご意見を伺いました。今回はこの投稿。要注意です。

(Americanisms: 50 of your most noted examples – BBC NEWS より)

「今回、初めて聞いた表現です。アメリカ英語では、ウエストバックをこう呼ぶのですね。イギリス英語でfannyは、女性性器のことです。とても下品な言い方で、イギリス人は耳にしたくない言葉です。アメリカ英語では、臀部のことを意味するので、このような表現になるのでしょう。イギリス英語でウェストバックは、

waist bag

と言います。」 コリン先生(目白)

なぜアメリカ英語はイギリス人を怒らせるのか~”it is what it is”

イギリス英語とアメリカ英語。その違いを知っておくことは、コミュニケーションにおいても大切なことですね。

Matthew Engelさんの”Why do some Americanisms irritate people?”。のコラムに、読者からたくさんの意見が送られてきました。それを纏めたのがAmericanisms: 50 of your most noted examples“(イギリス人を怒らせるアメリカ英語の文例ベスト50)。

ETCマンツーマン英会話のコリン先生にもこのコラムを読んでいただいて、50の表現の中からいくつか、先生のご意見を伺いました。今回はこの投稿。よく耳にするフレーズです。

(Americanisms: 50 of your most noted examples – BBC NEWS より)

「イギリス英語では下記のように言うと思います。

That’s how it is.

「そういうものさ」、「それが現実さ」という意味です。

多分これは最近生まれた新しいフレーズなのではないでしょうか。言葉は、より長い間、頻繁に使われるようになれば、より広い地域に広がって行きます。皆が気に入って使うようになるかどうかが、このフレーズの今後を決めて行くことになるでしょうね。」

解説:コリン先生(目白)

なぜアメリカ英語はイギリス人を怒らせるのか~”gotten”

イギリス英語とアメリカ英語。どちらが良い、と言うわけではありません。でも、その違いを知っておくことは大切なことです。

Matthew Engelさんの”Why do some Americanisms irritate people?”。のコラムに、読者からたくさんの意見が送られてきました。それを纏めたのがAmericanisms: 50 of your most noted examples“(イギリス人を怒らせるアメリカ英語の文例ベスト50)。

ETCマンツーマン英会話のコリン先生にもこのコラムを読んでいただいて、50の表現の中からいくつか、先生のご意見を伺いました。今回はこの投稿。

(Americanisms: 50 of your most noted examples – BBC NEWS より)

”gotten“に関しては、コリン先生も同意見でした。

「イギリス英語で動詞getは、次のように活用します。

get got got

一方アメリカ英語ではgetの動詞活用をより単純にしたようです。

get got gotten

学校の授業で、私自身もgottenを教えていますが、この音の響きが締りが無いような感じがして、馴染めないというのが正直なところです。

英語は国際言語です。世界中の人々が英語を使いながら、彼らにとってより分かりやすくなるように変えてきました。モノに対しても、異なった呼び方するものは数限りなくあります。たとえば、

boot ⇔ trunk (トランク)

bonnet ⇔ hood (ボンネット).

bumper ⇔ fender (バンパー)

しかし、イギリス英語での言い方とアメリカ英語での言い方とが区別されているだけで、今ではどちらも英語です。

英語は色々な意味でとても不思議な言語です。たとえば、イギリス英語では劇場のことを

theatre

と、言います。アメリカ英語では、最後のreをerに変えてしまいました。

theater

でも、そもそもtheatreはフランス語が語源。イギリス英語自身も、他の言語から借り入れているのです。

英語はローマ人、ゲルマン人、バイキング、ノルマン人、スペイン人等など、様々な国の様々な人々によって持ち込まれ、戦いを続けながら、長い時を経て根付いて来たものです。何年もかけて古英語は改良されてきましたが、文法もスペルも未だに少し複雑です。」 (コリン先生)

なぜアメリカ英語はイギリス人を怒らせるのか~”least worst option”

イギリス英語とアメリカ英語。どちらが良いということではありません。でも、その違いを知っておくことは大切です。

イギリス英語とアメリカ英語。どちらが良いということではありません。でも、その違いを知っておくことは大切です。

前回紹介したMatthew Engelさんの”Why do some Americanisms irritate people?”。このコラムに読者からたくさんのフィードバックが送られてきたそうです。それを纏めたのがAmericanisms: 50 of your most noted examples“(イギリス人を怒らせるアメリカ英語の文例ベスト50)。普段自分が使っている表現も含まれていました。

ETC英会話のコリン先生はどのように感じているのでしょうか。50の表現の中からいくつか先生のご意見を伺いました。

(Americanisms: 50 of your most noted examples より)

これに関して、コリン先生から次のようなご意見をいただきました。

「イギリス人は、決してこのような表現を使わないと思います。

“least worst option”

でも、この投稿者のイギリス人の表現、

tell them that “their most best option” is learning grammar.

“most best“、これもおかしな表現です。

most は best と一緒には使えません。mostは、二音節以上の形容詞の前で使いますが、bestのように一音節の言葉には使いません。

おそらく、”least worst“の文法的なおかしさを強調するために、”most best“が間違っていることを理解した上で、敢えてこのような言い方を投稿者はしているのでしょう。

通常は次のようになります。

tell them the best option is…

ベストはベスト。ベストより良いものはありません。

もちろん、”least worst option“も、とてもおかしな表現です。このフレーズの意味を、通常の言い方に換えるとしたら、下記のようになると思います。

This is not the worst option.

This is a quite good option.

This is the most suitable option.

“the least worst”も”the most best”も、文法的に間違っていますが、敢えて言うならば、”the least worst”よりも、”the most best”の方がまだ、私には理解可能です。」 (コリン先生)

“The girls wouldn’t touch him with 10 foot barge poles.” の意味は?

“The girls wouldn’t touch him with 10 foot barge poles.” の意味は?

BBCのコメディ『Only Fools And Horses』を題材にして、ETC英会話のコリン先生のレッスンを受けています。

弟のロドニーがジェニスとデート中。兄のデルがジェニスにこう言います。

「ジェニス、君はロドニーのアザが気にならないのかい?」

「何のあざ?」

「体中にあるだろう。」

さて、このロドニーのあざは、いつ付いたとデルは言っているでしょう。

– Oi Janice, you mind his bruises, won’t you?

– What bruises?

– He’s covered in them, it’s where the girls keep on pushing him away with ten foot barge poles.

Ten foot barge pole. On the old boats, they used to use a long pole, so he’s so unpopular to girls keeping him in the distance. That’s the meaning to it. So, using barge pole, I wouldn’t buy that car with… I wouldn’t touch it with a barge pole. The car is old and not very useful on a sale. I wouldn’t touch it with a barge pole. Do you understand?

That soccer, he is no good. We don’t wanna take him on. I wouldn’t touch him with a barge pole. He is no good, hopeless.

– Always, 10, 10 foot of ?

Well, I wouldn’t touch him with ten foot barge pole, it give us the distance, give you the knowledge of length, feeling of further still. “I wouldn’t touch him with a barge pole”, you don’t know how long the barge pole is. But if you hear ten foot, you get the feeling of the length and distance, you see.

– Oh, 10 foot is length?

10 foot, yeah. Well, 3 foot is one yard. So, 10 foot, it’s one and two thirds of me.

– What?

One and two thirds of me.

– OK, You height, right?

I am five feet nine.

■出演

・ETC英会話のコリン先生

■聞き手

・青樹洋文

………

◆使用楽曲 (BGM)

“Toxic Rainfall” of some1else from ccMixter

マンツーマン英会話ワンポイント・レッスン~「重箱の隅をつつく」は英語で?

![]()

「重箱の隅をつつく」は、英語では何と言いますか

![]()

こんな、表現があります。

split hairs

「ささいな事にこだわる」、「つまらない事にこだわる」という意味です。

たとえば、こんな使い方をします。

Don’t split hairs!

(こまかい事にこだわるな!)

split hairsという表現からは、「髪の毛を一本一本裂くような細かいことをする」、というようなニュアンスが伝わってきますね。

同じ意味を持つフレーズとして、次のようなものもあります。どちらも、「細かいところまで、全て知ろうとする/知りたがる」という意味です。

You are looking for the nitty-gritty.

You want to know the in’s and out’s of it all

マンツーマン英会話ワンポイント・レッスン~「今日はこれで切り上げよう」は英語で?

![]()

「今日はこれで切り上げよう」は、英語では何といいますか?

![]()

この表現が近いと思います。

Let’s call it a day.

よく使われる表現です。このフレーズは、例えばこんな場面で使います。

They’ve been working from 8 o’clock, 6 o’clock now. You have not finished the work. But everybody is tired. Enough is enough. So tomorrow is another day. Let’s call it a day.

「皆、朝の8時から働いてる。もう6時じゃないか。まだ、仕事は終わっていないけれど、でも、皆疲れている。もう十分だ。明日もあることだし。今日はこれで終わりにしよう!」

まだやることは残っているけれど、切り上げる時に使います。「今日の日課はすべて終了した。やっとこれで家に帰ることができる」と言うような、上とは逆の場面では、このフレーズは使いません。

【解説 ETCマンツーマン英会話 コリン先生(目白)】

マンツーマン英会話ワンポイント・レッスン~fed upの意味は?

![]()

fed upの意味を教えてください。

![]()

fed は「食べる」という意味を表すfeedの過去分詞。fed upの(嫌気、怒りで)おなかがいっぱい、という意味が転じて、「あきあきしている」、「 うんざりしている」、「ほとほといやになる」、という意味になります。

下記のフレーズと同じような、いくつかの意味合いで使われます。

tired of ~うんざりしている

bored with ~に飽き飽きしている。~に退屈している。

angry with ~に怒っている。 ~に腹を立てている。

例えば、こんなふうに使います。

“I am fed up with the noise, neighbours are making a lot of the noise”

「あの騒音に腹を立てている。近所の住人が大きな騒音を立てているのだ。」

”I am fed up with her always complaining.”

「彼女にはうんざりだ。不満ばかり言っている。」

【解説 ETCマンツーマン英会話 コリン先生(目白)】

マンツーマン英会話ワンポイント・レッスン~”immaculate”の意味

![]()

BBCのコメディ『Only Fools And Horses』の中に、こんな会話がありました。

- Listen, this night security job of yours is merely a tiny part of my immaculate scheme.

- What immaculate scheme?

- The Tourist Trade.

「聞いてくれ。お前のこの夜警の仕事は、俺の完璧なビジネスプランの、ほんの一部でしかない。」

「完璧なビジネスプランって、何のこと?」

「観光業だ。」

この”immaculate“は、「完璧な」と言う意味だと思うのですが、では”perfect“とはニュアンスにどのような違いがあるのか教えてください。

![]()

“immaculate”は「汚れのない」、「清い」、「純潔な」、「欠点、弱点のない」、という意味です。

perfectも、同じような意味ですが、immaculate と言った方がよりこれらが強調されます。

ちなみに、私はカトリックの信者です。私にとって、immaculate という言葉は、聖母マリアを形容するときのみに使う言葉になっています。

the immaculate Mary for Jesus’ mother

これは、あくまで私個人の使い分けの事例ですが、immaculate と perfectの違い、immaculate という言葉の背景にあるニュアンスを、こんなところからも感じ取っていただけるのではないでしょうか。

【解説 ETCマンツーマン英会話 コリン先生(目白)】

マンツーマン英会話ワンポイント・レッスン~「びびっている」は英語で?

![]()

「びびっている」は、英語では何といいますか?

![]()

よく使われるフレーズです。

“Your bottle is gone.”

下記と同じ意味です。

“You are nervous.”

“You are scared.“

bottle には nerveと同じ、「勇気」、「度胸」という意味があります。

![]()

なぜ、bottle(瓶)にそんな意味があるのですか。2011-08-01 20:06:30

![]()

あまり、論理的な理由は無いようです。あくまで私の推測ですが、例えば、bottleにはお尻という意味もあったり、また、戦場で兵士はbottleの水を飲んで体力をつけて、勇気を奮い立たせている時に、そのbottleが無くなってしまうことは、精神的なエネルギーの支えが失われてしまうことと同じ、と言うことなのかもしれません。

マンツーマン英会話ワンポイント・レッスン~「からかわないで」は英語で?

![]()

「冗談でしょ?からかわないで」は、英語で何と言いますか?

![]()

例えば、こんな言い方があります。

“Are you putting me on?”

よく使われるフレーズです。

また、これと同じような意味で、次のようなフレーズもあります。

“Are you joking?”

”You must be joking?”

”Are you serious?”

“It that really true?”

“Are you playing games with me?”

“Are you tricking me?”

“Are you just fooling me”

「冗談でしょ」、「本当なの」、「まじめに言っているの?」、「バカにしてるんでしょ」、というような意味合いです。

一方、「冗談で嘘を言って相手を騙す(驚かせてからかう)」ことはありますが、“Are you cheating on me?(騙してるの?)とは、全く意味合いが違います。こんな例で使われます。彼女の様子が気になったあなたは、こう問いただしました。

“Are you cheating on me? Do you have another boy friend?”

「僕を騙しているの?他に彼氏がいるの?」

マンツーマン英会話ワンポイント・レッスン~”swing it”の意味は?

![]()

swing it の意味を教えてください。

![]()

swing it は、「うまくやる」、「上手くいくようにする」、という意味です。

例えば、こんなふうに使います。

仕事である人に会いたいと思いアポイントを取ろうとしますが、彼はどうしてもあなたに会ってくれようとしません。そこで、ある実力者の方が一肌脱いで、間を取り持ってくれました。

You will be OK. I have done it. I have swung it for you. I made an appointment for you.

「大丈夫だよ。君が彼に会えるように私が上手くやっておいた。アポイントが取れたよ」

マンツーマン英会話ワンポイント・レッスン~”I wouldn’t touch him with a barge pole.”は日本語で?

![]()

“I wouldn’t touch him with a barge pole.”を直訳をすると、「私は船竿を使ってでも、彼に触らないだろう」となりますが、実際にはどのような意味なでしょう。

![]()

質問にもある通り“barge pole” は、昔船の上で使っていた長い「船竿」のことを言います。

I wouldn’t touch … with a barge pole.

I wouldn’t touch … with a barge pole.

は、「長い船竿でも触れたくない」との例えで、「そんなもの、まっぴらだ」、「そんなひと人は、大嫌いだ」、という意味になります。

例えば、次のような使い方をします。

例1) あなたは車のセールスマンです。古くてとても使えそうもない車の在庫がありました。

The car is old and not very useful on a sale. I wouldn’t touch it with a barge pole.

「その車は古くて使い物にならない。そんな車、まっぴらごめんだ。(その車の販売には、かかわりたくない。)」

例2) あなは、サッカーチームのスカウトです。ある選手を見に来たのですが、予想がはずれ戦力として全く使えそうにもありません。

He is no good, hopeless. We don’t wanna take him on. I wouldn’t touch him with a barge pole.

「かれはダメだね。全く望みがないよ。うちで採用する気はない。まっぴらごめんだ。」

(※)関連リンク

▽“The girls wouldn’t touch him with 10 foot barge poles.” の意味は?

“Don’t split hairs!” の意味は

BBCのコメディ『Only Fools And Horses』を題材にして、ETC英会話のコリン先生のレッスンを受けています。

BBCのコメディ『Only Fools And Horses』を題材にして、ETC英会話のコリン先生のレッスンを受けています。

Don’t split hairs! 直訳すると「髪の毛を裂くな」となりますが。本当はどんな意味なのでしょうか。コリン先生に質問をしてみました。

Is it ours Del? Of course it’s ours. Legally Del? Don’t split hairs with me, Rodney. Come on

Don’t split hairs means, like don’t go into too much details about it.”It’s ours”, that is good enough. That’s what he was saying here. So split hairs mean, go into, find out exactly everything, the nitty-gritty. You want to know everything. So we say, looking for the nitty-gritty.Don’t go into the nitty-gritty. You want to know the in’ s and out’s of it all, another very poplar used idiomatic expression. the in’s and out’s mean, know everything about it. Outside of the object and inside of the object. In this case, he said “it’s ours”. “It’s ours, legally?” “Don’t split hairs!” Maybe it’s legal, maybe it isn’t. That’s why he is saying.

■出演

・ETC英会話のコリン先生

■聞き手

・青樹洋文

◆使用楽曲 (BGM)

“Toxic Rainfall” of some1else from ccMixter

ヒュー・ローリーのアメリカ英語 VS. ジェームス・リプトンのイギリス英語 ~ Inside the Actor’s Studio

前回紹介したMatthew Engelさんの”Why do some Americanisms irritate people?”。この記事を読むと、イギリス国内でアメリカ英語に触れることはとても簡単だということがわかります。最近はインターネットを通して、そして、西部劇が大流行していた時代から今日に至るまで、数え切れないほどのアメリカのテレビ番組がイギリスで放映されているとのことです。裏を返せば、アメリカにはイギリス人を魅了するようなテレビ番組がたくさん制作され続けている、ということにもなるのかもしれません。

前回紹介したMatthew Engelさんの”Why do some Americanisms irritate people?”。この記事を読むと、イギリス国内でアメリカ英語に触れることはとても簡単だということがわかります。最近はインターネットを通して、そして、西部劇が大流行していた時代から今日に至るまで、数え切れないほどのアメリカのテレビ番組がイギリスで放映されているとのことです。裏を返せば、アメリカにはイギリス人を魅了するようなテレビ番組がたくさん制作され続けている、ということにもなるのかもしれません。

2004年、アメリカの人気テレビ番組に送られるエミー賞を『Dr.House』で受賞したHuge Laurieさんは、イギリス人。でも、ドラマの中では完璧なアメリカ英語で主役を演じています。James Liptonさん(俳優、作家、脚本家、演出家)が、インタビュアーを勤める”Inside the Actor’s Studio”に、彼が出演した際、そのことが話題になります。

さて、Laurieさんはどのようにしてアメリカ英語を学んだと言っているでしょうか? また、アメリカ人のJames Liptonさんのイギリス英語も必聴です。

James Lipton: I wanna know where you acquired that pitch perfect Gregory House, speech. That’s pretty good.

Huge Laurie: Do you think?

James Lipton: Do you wanna hear me doing the English accent loud.

Huge Laurie: Yes, actually. Yes, actually I do.

James Lipton: You’ve said your American accent including the touch of Hungarian and Pakistani, depending in your words, and how tired I am. Is that suck?

Huge Laurie: Suck? No. It was very…No, it was very…

James Lipton: I am simply trying to demonstrate what he does is incredible. Now you see now I am screwed up. where did you get your American accent.

Huge Laurie: I, I misspent youth. I don’t know.

James Lipton: TV?

Huge Laurie: TV, I suppose. Yeah. All on Americans are much more familiar with, with, all things American, all aspect with American culture through films and television, that American will be able to be about other countries, but our cultures. I mean that is just a fact.

I misspent youth. = 「青春時代を無駄にした」

照れもあり、謙遜しているような言い方にも聞こえます。ETCマンツーマン英会話のチャールズ先生によれば、イギリス人の方は「間接的な表現を用いる」ことが多いとのお話でした。

たとえば、「アメリカ英語を修得するために、かなり努力をしました」というような、直接的な言い方はあまりしたがらないでしょうのことでした。

ちなみに、「films」はイギリス英語。アメリカ英語では「movies」ですね。(“Why do some Americanisms irritate people?“より)

なぜアメリカ英語はイギリス人を怒らせるのか~BBC Podcasting

前回紹介したMatthew Engelさんの”Why do some Americanisms irritate people?”。この記事の元になっているスピーチが、現在BBCのポッドキャスティングで聞くことができます。記事には書かれていないお話もされているようです。

前回紹介したMatthew Engelさんの”Why do some Americanisms irritate people?”。この記事の元になっているスピーチが、現在BBCのポッドキャスティングで聞くことができます。記事には書かれていないお話もされているようです。

▽BBC Podcasting

Four Thought: Series 2 12.Matthew Engel

Matthew Engelさんが一番力を入れて伝えようとしているメッセージが、スピーチを通しても伝わってきます。

“Britain is a very distinct country from the US. Not better, not worse, different. And long live that difference. “

「英国はアメリカとは全く異なった国です。より優れているというわけではありません。劣っているわけでもありません。「違う」のです。その違いこそが大切で、末永く保ち続けるべきことなのです。」

この「違い」を保持することの大切さについて、次のようなエピソードを紹介しています。

イギリス英語のアメリカ語化。その主な原因はインターネット、そして、イギリス国内で放送されているアメリカのテレビ番組だそうです。このテレビ番組が及ぼす影響は、大人たちに限ったことではありません。 イギリスの子ども達は、セサミストリート(アメリカの子ども番組)でアルファベットを覚えて育ちます。童話『くまのプーさん』はイギリスの子どもを題材にしたイギリスの作品です。しかし、イギリスの子ども達にとって、プーさんはアメリカ英語を話すキャラクターなのだそうです。ディズニーアニメの影響です。

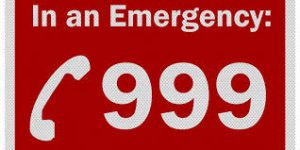

“Some years ago , Sussex police reported with the lab, the children in their area, thought in an emergency, they should dial not 999, but 911, the american number.” 「数年前、サセックスの警察はある研究所に対してこんな報告をしました。同地域の子ども達は緊急時には、999ではなてく、911に電話をするものだと思っているそうです。911は、アメリカの番号です。」 自分達の命を守る大切な情報。アメリカ語化されて良い訳がありません。これはほんの一例。でも、「なぜアメリカ英語はイギリス人を怒らせるのか」、その理由の一端が分かるような気がしました。

■アメリカ

■イギリス

なぜアメリカ英語はイギリス人を怒らせるのか~BBC News

イギリス英語とアメリカ英語の違いはご存知ですか?

イギリス英語とアメリカ英語の違いはご存知ですか?

2011年7月13日のBBC News、“Why do some Americanisms irritate people?”という記事が目にとまりました。執筆者はファイナンシャルタイムズのコラムニストなどをされている著名なジャーナリスト、Matthew Engel氏。イギリス人が安易にアメリカ英語を使い始めていることに警鐘を鳴らしています。

私たちがイギリス英語とアメリカ英語の違いを意識する機会は、それほど多くはないのかも知れません。

この記事は、その語彙の違いを知るだけでも役に立ちました。例えば、こんな語句が紹介されていました。

イギリス英語 ⇔ アメリカ英語

mobile ⇔ cellphone (携帯電話)

cash point / cash machine ⇔ ATM (現金自動預け払い機)

petrol ⇔ gas (ガソリン)

boot ⇔ trunk (トランク)

bonnet ⇔ hood (ボンネット)

spanner ⇔ wrench (スパナ)

lift ⇔ elevator (エレベーター)

newcomer ⇔ rookies (プロスポーツの新人選手)

flat ⇔ apartment (アパート)

film ⇔ movie (映画)

lorries ⇔ trucks (トラック)

最後の二つのイギリス英語は既に使われなくなり、イギリスでも代わりにアメリカ英語の方を使っているそうです。

パソコンはアメリカ英語しか理解せず、「licence」(イギリス英語)は「license」(アメリカ英語)、「colour」(イギリス英語)も「color」(アメリカ英語)と入力をしないと認識しないとのこと。また、イギリスではe-mail(アメリカ英語)のことを、通常e-post(イギリス英語)と呼んでいるそうです。

「ただ単に安逸で、自己認識が欠如し、自分たちの文化に対して自信を喪失しまっている等の理由から、イギリス特有の言葉遣いをぞんざいに扱い、失っていることが、私は嫌なのです。イギリスはアメリカとは全く異なる国です。アメリカよりも優れているわけでもないし、劣っているわけでもない。違うのです。この違いこそ末永く大切にすべきです。そうすることが、豊富なニュアンスに溢れ、微細でしなやかなイギリス英語、原作版の英語を完全な状態で保持することになるのです。」(記事本文より/抄訳)

言葉には背景があります。例えば、アメリカのNASAの宇宙船、エンデバー号。そのスペルはEndeavour、とイギリス英語のスペルを使用しています。(アメリカ英語ではEndeavor) これは、イギリスの海洋探検家、キャプテン・クックの南太平洋探検の第1回航海の船名 Endeavour(エンデバー号)に由来しているからだそうです。これが、「Endeavour」という言葉の背景です。

では、この背景が忘れ去られるとどうなるのでしょうか。NASAは、エンデバー号打ち上げの際の横断幕のスペルを誤り、 エンデバー号のEndeavour のuを抜いて、アメリカ英語のEndeavorと綴ってしまったことがあるそうです。

では、この背景が忘れ去られるとどうなるのでしょうか。NASAは、エンデバー号打ち上げの際の横断幕のスペルを誤り、 エンデバー号のEndeavour のuを抜いて、アメリカ英語のEndeavorと綴ってしまったことがあるそうです。

イギリス英語を認識できないパソコンでデザインしてしまったのでしょうか。

クック船長も怒っているかもしれませんね。

リージェント・ストリートとオックスフォードストリートの違い

BBCのコメディ『Only Fools And Horses』を題材にして、ETC英会話のコリン先生のレッスンを受けています。海外のコメディードラマを見ていて、周りのネイティブ・スピーカーは皆笑っているのに、自分はなぜ可笑しいのか分からないために、一人だけ笑えなかったという経験はありませんか。

今回は、BBCのコメディ『Only Fools And Horses』を題材にして、ETC英会話のコリン先生のレッスンを受けています。ドラマの主人公のデルの商売は、マーケット・トレーダー。取り扱っている商品は、不良品だったり、盗品だったり、わけありのものばかりのようです。そんなデルの商売を手伝わされている弟のロドニーは、自分の将来が不安でたまりません。そこで、兄のデルにこんな不平を漏らします。

Regent Street is higher class. So you understand, how Dell used it. Well, working in Regent Street then, that’s a little bit higher class. Shops. The level of shops are a little bit higher. In Oxford Street, there are many big shops, but the more famous shops are in the Regent Street. So it’s a little bit more classy. That’s the meaning to it, when he said it. He is taking about differences, you see. Yeah, he is giving him step-up. I like that.

■出演

・ETC英会話のコリン先生

■聞き手

・青樹洋文

………

◆使用楽曲 (BGM)

“Toxic Rainfall” of some1else from ccMixter

コックニーの特徴~H-dropping

BBCのコメディ『Only Fools And Horses』を題材にして、ETC英会話のコリン先生のレッスンを受けています。『Only Fools And Horses』は、1985年から2003年までイギリスのコメディ・ドラマ。ロンドンのストリートでちょっと怪しげな商売をする兄弟のお話。毎回大もうけをしようしますが、毎回失敗してしまいます。笑いながらコックニー英語を学ぶにはぴったりのドラマです。

コックニーの発音の特徴の一つとしてHを発音しないというものがあります。

“He knows I hate cheese.” (in cockney accent) I would say, “He knows I hate cheese” (in standard accent). You understand the difference, more stress on the “h”. “He knows I hate cheese” (in standard accent), “He knows I hate cheese” (in cockney accent). So that just goes softly into the next word.

Well, but for me, I used to misunderstand it, but not this, because when we don’t know the meaning, you understand the contexts, faces. “I hate cheese” (in cockney accent), but he is not saying any “likes it”, his face give the game away. He’s talking with dread, complaining. So maybe “ate cheese”, you wouldn’t be complaining about it. So you are taking the contexts. I don’t understand every word, but I know what’s going on very easily. So that’s the way, we understand the different accent by context.

■出演

・ETC英会話のコリン先生

■聞き手

・青樹洋文

◆使用楽曲 (BGM)

“Toxic Rainfall” of some1else from ccMixter

コックニーって何?~Bow Bellsの音が聴こえますか?

初めてのロンドン出張。空港からタクシーに乗りました。英会話はマンツーマンで勉強してきたつもりなのでが、運転手の英語が全くわかりません。これはロンドンの労働者階級の人々が話すコックニー英語というものなのでそうです。

そこで、今回はBBCのコメディ『Only Fools And Horses』を題材にして、ETC英会話のコリン先生のレッスンを受けて行きます。そもそもコックニーとは何を意味するのでしょうか。コリン先生に質問をしてみました。

A cockney is a person born in the sound of Bow bells. You know that? Bow bell is in the south London and near the Tower Bridge. This is the original cockney. When the bell ちchaim, if you can hear them in the distance, that’s a true cockney person. I lived in Bermondsey for a while. Bermondsey is very south London. But everybody is a true cockney. Nothing wrong with it, but the other people, the other side of London, they frown upon cockneys. But then again, this is the way they are. I mean it’s like you go to Osaka or places like that, their humor is very fast and quick. Their voice is a little bit different. They sound different to Tokyo people. So it’s the same policy, isn’t it? So that’s what a cockney really is, a true cockney is born in the sound of Bow bells.

And they speak from back of the throat. “You, all right, mate, governer? Take it easy.“ They really come from back of the throat. You all right mate? But they are very, how should I say, it’s very different. I’m from Yorkshire. It’s very, very different again. There are many colloquial phrases, uses, arn’t they? You know about this. And Londoners, particular, they speak very quickly. Market people, traders like him, they have repartee, they can talk so quickly with quick mind, quickly response. It just comes natural to them. It’s quite amazing.

■出演

・ETC英会話のコリン先生

■聞き手

・青樹洋文

………

◆使用楽曲 (BGM)

“Toxic Rainfall” of some1else from ccMixter

「Nuclear Dependency」⇒「原発依存」~New York Times

震災以降、海外のメディアで日本のニュースが取り上げられる機会が増えました。

震災以降、海外のメディアで日本のニュースが取り上げられる機会が増えました。

地震や津波という特異な国が遭遇した天災のニュースだけでなく、原発事故という多くの国々が深くかかわって来ている情報が含まれているからなのかもしれません。

また英語での日本のニュースが増えるのに比例して、それを翻訳するメディアもよく目にするようになりました。出版社やボランティアで和訳を掲載されている翻訳家の方々、また、こつこつと英語の勉強をのために和訳をブログに掲載している方もいらっしゃいます。上手い和訳文は、原文とあわせて読んでみると、ボキャブラリーや翻訳の勉強になりそうですね。

こちらは、5月31日にNew York Timesに掲載され話題になった記事です。

▽ In Japan, a Culture That Promotes Nuclear Dependency

そして、この記事を現代ビジネス社が完全翻訳をしてくれました。

▽ ニューヨーク・タイムズの話題記事を完全翻訳 「原発依存を助長する日本の文化」

さすがプロの翻訳。和文自体がスムースで、読みやすいです。ぜひ、全文を読み比べてみてください。

[原文/抜粋](New York TImes)

“In many cases, what you’ll see is that a town that was depopulating and had very little tax base gets a tremendous insurge of money,” said Daniel P. Aldrich, a political scientist at Purdue University who has studied the laws.

As the subsidies continue to decline over the lifetime of a reactor, communities come under pressure to accept the construction of new ones, Mr. Aldrich said. “The local community gets used to the spending they got for the first reactor ― and the second, third, fourth, and fifth reactors help them keep up,” he added.

(中略)

According to Professor Shimizu of Fukushima University, Fukushima Daiichi and the nearby Fukushima Daini plants directly or indirectly employed some 11,000 people in communities that include Futaba ― or about one person in every two households. Since 1974, communities in Fukushima Prefecture have received about $3.3 billion in subsidies for its electrical plants, most of it for the two nuclear power facilities, Mr. Shimizu said.

Despite these huge subsidies, most given in the 1970s, Futaba recently began to experience budget problems. As they did in Kashima, the subsidies dwindled along with other revenues related to the nuclear plant, including property taxes. By 2007, Futaba was one of the most fiscally troubled towns in Japan and nearly went bankrupt. Town officials blamed the upkeep costs of the public facilities built in the early days of flush subsidies and poor management stemming from the belief that the subsidies would remain generous.

▽ ニューヨーク・タイムズの話題記事を完全翻訳 「原発依存を助長する日本の文化」

[翻訳文/抜粋](現代ビジネス)

[翻訳文/抜粋](現代ビジネス)

「多くの場合、人口減少で税を課せる人口が少ない町は、喉から手が出るほど金がほしくなってきます」と、電源三法を研究したパーデュー大学の政治学者ダニエル・アルドリッチが言う。

原子炉の寿命と共に交付金が減り続けると、自治体は新しい原子炉建設を受け入れる圧力にさらされる。アルドリッチが言う。「地元自治体は最初の原子炉から得た金の使いっぷりに馴染み、そして2番目、3番目、4番目、5番目の原子炉が同じ金の使い方を続けさせるのです」

(中略)

福島大学の清水教授によると、福島第1原発と近くにある福島第2原発は、直接間接に1万1千人の人々を双葉町を含む自治体で雇用した。これは2世帯にからおよそ一人の割合になる。1974年以降、福島県の自治体は、発電所に33億ドル(2640億円)の交付金を受けていて、その大部分が二基の原発施設向けである、と清水教授は言う。

主に1970年代に受け取った、これらの巨大な交付金にもかかわらず、双葉町は最近予算問題に悩み始めた。鹿島同様、原発関連の財産税などの他の収入といっしょに交付金が漸減した。2007年までに双葉町は、日本でももっとも財政的に問題を抱える町の一つとなり、ほとんど破産状態となった。町の職員は、景気のいい交付金で建てられた公共施設の維持コストと気前のいい交付金がいつまでも続くと信じた貧弱な経営を非難した。

・gets a tremendous insurge of money

喉から手が出るほど金がほしくなってきます

・subsidies

交付金

・one of the most fiscally troubled towns

もっとも財政的に問題を抱える町の一つ

・ nearly went bankrupt

ほとんど破産状態となった

・poor management stemming from the belief that the subsidies would remain generous.

気前のいい交付金がいつまでも続くと信じた貧弱な経営

等など、参考になる表現がたくさんありました。

原子力発電所で働く人々のこと~New York Times

3月11日の震災以来、日本のニュースが海外のメディアで取り上げられる機会が増えました。その中には、日本であまり報じられていない事柄であったり、日本のマスメディアとは異なる視点で書かれていたり、日本で報じられるよりもずっと早いタイミングで紹介されているものもあるようです。日本で暮す人々にとって、近い将来、直接影響をもたらす情報がちりばめられており、真剣に向き合う必要性を感じています。

3月11日の震災以来、日本のニュースが海外のメディアで取り上げられる機会が増えました。その中には、日本であまり報じられていない事柄であったり、日本のマスメディアとは異なる視点で書かれていたり、日本で報じられるよりもずっと早いタイミングで紹介されているものもあるようです。日本で暮す人々にとって、近い将来、直接影響をもたらす情報がちりばめられており、真剣に向き合う必要性を感じています。

また、外国語のニュース報道に苦手意識を感じていた方にも、それを乗り越え英語という道具を使いこなせるようになる機会に溢れているのではないでしょうか。そして、そこで得られた情報は、私たち自身を守る知恵になって行くかもしれません。

こちらは、4月10日の『New York Times』。原子力発電所の作業員の方々に取材を行った記事が紹介されています。

▽Japanese Workers Braved Radiation for a Temp Job (2011.4.10)

[抜粋]

Of roughly 83,000 workers at Japan’s 18 commercial nuclear power plants, 88 percent were contract workers in the year that ended in March 2010, the nuclear agency said. At the Fukushima Daiichi plant, 89 percent of the 10,303 workers during that period were contractors. In Japan’s nuclear industry, the elite are operators like Tokyo Electric and the manufacturers that build and help maintain the plants like Toshiba and Hitachi. But under those companies are contractors, subcontractors and sub-subcontractors ― with wages, benefits and protection against radiation dwindling with each step down the ladder.

(中略)

Some workers are hired from construction sites, and some are local farmers looking for extra income. Yet others are hired by local gangsters, according to a number of workers who did not want to give their names.

They spoke of the constant fear of getting fired, trying to hide injuries to avoid trouble for their employers, carrying skin-colored adhesive bandages to cover up cuts and bruises.

原子力委員会によれば、2010年度(3月迄)、日本の民間の原子力発電所18箇所における作業員約83,000人の内、88%は契約社員だった。同期間、福島第一原子力発電所では、10,303人のうちの89%が請け負い業者からの派遣。日本の原子力産業において、東京電力のようなオペレーターや東芝、日立等のような発電所を建設、維持をする製造業で働く人々はエリートである。しかし、これらの企業の下に、請け負い業者や下請け負い業者いる。そして、その梯子の下に降りて行けば行くほど、賃金、社会保障、そして被爆予防などの労働条件は悪くなって行く。

幾人かは建築現場で雇われた作業員達だったり、幾人かかは追加の収入減を求める農家の人々であった。しかし、それ以外は地元の暴力団に雇用された人々で、作業員の多くは彼らの名前を名乗ろうとはしなかった。

彼らは職を失うことを常に恐れていると語り、彼らの雇用主と問題が生じることを避けるためケガをしても隠そうとし、傷やアザを隠すために肌と同系色のバンドエイドを常に持参しいる。

nuclear power plants:原子力発電所

contractors: 請け負い業者

subcontractors: 下請け業者

dwindle: 次第に減少する

Chernobyl Heart(チェルノブイリ・ハート)

チェルノブイリ原子力発電所事故が発生したのは、1986年4月26日。25年がたった今年、Democracy Now!では、この事故がもたらした人体への健康被害について報じています。

チェルノブイリ原子力発電所事故が発生したのは、1986年4月26日。25年がたった今年、Democracy Now!では、この事故がもたらした人体への健康被害について報じています。

番組の冒頭で紹介しているのが、ドキュメンタリー映画『Chernobyl Heart(チェルノブイリ・ハート)』。監督マリアン・デレオが、チェルノブイリの原子力発電所の災害から16年後に、ウクライナ、ベラルーシを訪れ、その地域で生まれ育った子ども達の健康への影響を調査しています。子ども達の多くは、遺伝子の突然変異や放射能被爆に加え、以前は見られなかった心臓の機能変異などの症状に悩まされています。同地域では、これを「チェルノブイリ・ハート」(チェルノブイリの心臓)として呼んでおり、これが映画のタイトルになっています。

映画は2004年のアカデミー短編ドキュメンタリー映画賞を受賞。日本では、ドキュメンタリー作家の稲塚秀孝監督が配給権を獲得、本年2011年8月から全国で公開されるそうです。

正視するのがつらい作品です。でも、25年たった今でも、事故の影響が完全に無くなることはありません。映画の最後にインタビューに答えている、INTERNATIONAL CHILDREN’S HEART FOUNDATIONのDR WILLIAM M. NOVICK(ウィリアム ノービック医師)のような方がいらっしゃることを知ることができたことは、明日への希望に繋がる大切なメッセージだと思います。

難しい心臓手術を行うためにアメリカの外科医チームがミンスクを訪れていました。13歳の少女の種ずつに成功。母親から手に感謝のキスをされハグをされた医師は、少し複雑そうな表情を浮かべ、こう答えているのが印象的でした。

DE LEO: Is this baby healthy?

DR NIKOLAI M. BURAKOVSKY : Yes healthy.

DE LEO: What percentage of babies are born healthy, like this one?

DR NIKOLAI M. BURAKOVSKY : Approximately 15-20% of babies are born healthy.

DE LEO: And the problems that the kids have that aren稚 born healthy, do you think it痴 related to radiation?

DR NIKOLAI M. BURAKOVSKY : Of course, radiation had an effect. It痴 noticeable that the number of illnesses increased after Chernobyl. Children get sick more often after they池e born. Their immune system is weakened.

NURSE: This baby was born with small weight.

DE LEO: Premature?

NURSE: Yeah. His age 27 weeks. He has serious problems with his lungs and it痴 a big problem, children with small weight since Chernobyl accident. Now we have many patients with genetics damage. Now she is 2 months old but her future has not good prognosis.

DE LEO: No?

NURSE: No. Because we can稚 treat her genetics.

DE LEO: Do you get sad working in this hospital?

NURSE: Yes. I started my job 12 years ago and my feeling getting worse every year. So it痴, it痴 very sad because this year we lost 30 children.

(*)衝撃的な映像が含まれていますのでご注意ください。

オルタナティブ・メディアをチェックしよう!~Democracy Now!

ETCマンツーマン英会話のマイク先生(新小岩)から封書が届きました。そこには、福島第一原子力発電所の事故のニュースを報じる、米国のあるオルタナティブ・メディアの記事が同封されていました。オルタナティブ・メディア(alternative media)とは、既存の主流のニュースメディアに取って代わる、新しいメディアのこと。

ETCマンツーマン英会話のマイク先生(新小岩)から封書が届きました。そこには、福島第一原子力発電所の事故のニュースを報じる、米国のあるオルタナティブ・メディアの記事が同封されていました。オルタナティブ・メディア(alternative media)とは、既存の主流のニュースメディアに取って代わる、新しいメディアのこと。

「主流メディアが扱うニュースだけでなく、オルタナティブ・メディアの情報にも着目しよう」というのが先生のアドバイス。日本のテレビ、大手新聞等、マス・メディアが報じるニュースだけでは、日本の人々に事実が伝わっていないのではないだろうか、ということを心配されているようです。

「そして、いずれのメディアにしろ、そのニュースの本質を自分自身の責任で読み解く判断力を付けることも大切」と、強調されていました。

そこで今日は、オルタナティブ・メディアの一つとして、Democracy Now!(デモクラシーナウ!)をご紹介します。

Democracy Now!は、ニューヨークにある非営利の独立放送局。平日の月曜日から金曜日まで1時間のニュース番組を放送。ウェブ上で視聴することができます。司会を務めるエイミー・グッドマン(Amy Goodman)とフアン・ゴンザレス(Juan Gonzalez)はジャーナリストとして数々の賞を受賞しています。

商業メディアが取りこぼしがちな様々なコミュニティの声をとりあげ、グローバリゼーション、民主主義、戦争、環境破壊などのテーマに注目し、市民の立場から物事の本質に迫っています。1996年に10あまりのコミュニティラジオ局で放送が開始され、現在は北米最大の公共メディア・ネットワークへとなり、全米800局を超えるラジオ&テレビ局で、英語とスペイン語で放送されています。広告はもちろん、企業からの財政支援や政府の資金を一切、受け取っていません。番組は、視聴者や支援者からの寄付に支えられ、編集の独立性を維持しています。

過去のアーカイブを視聴することもでき、また、ほぼすべてのニュースに対してトランスクリプトが掲載されていますので、聞き取れない内容があっても必ず確認することができます。

ではまず、6月10日に放送された「Japan Admits 3 Nuclear Meltdowns, More Radiation Leaked into Sea; U.S. Nuclear Waste Poses Deadly Risks」を見てみましょう。

■ヘッドラインから Almost three months after the earthquake and tsunami that triggered a nuclear disaster in Japan, new radiation “hot spots” may require the evacuation of more areas further from the damaged Fukushima Daiichi nuclear power facility. Japan’s Nuclear and Industrial Safety Agency recently admitted for the first time that full nuclear meltdowns occurred at three of the plant’s reactors, and more than doubled its estimate for the amount of radiation that leaked from the plant in the first week of the disaster in March. “What they failed to mention is that they discharged an equally large amount into the ocean,” says our guest Robert Alvarez, former senior policy adviser to the U.S. Secretary of Energy. “As [the radiation] goes up the food chain, it accumulates. By the time it reaches people who consume this food, the levels are higher than they originally were when they entered the environment.” Alvarez also discusses his new report on the vulnerabilities and hazards of stored spent fuel at U.S. reactors in the United States. Then we go to Tokyo to speak with Aileen Mioko Smith, executive director of the group Green Action. She says citizens leading their own monitoring efforts are calling for additional evacuations, especially for young children and pregnant women.

[キーワード]

evacuation: 避難

Nuclear and Industrial Safety Agency: 原子力安全委員会 leak: 漏れ(出)る

discharge: 排出する

food chain: 食物連鎖

accumulate: 長期にわたってためる、蓄積する

vulnerability: 傷つきやすいこと、脆弱性

hazard: 危険

spent fuel: 使用済み核燃料

日本で地震と津波が引き金となった核の惨事が発生して約3カ月、新たに判明した「放射能ホットスポット」が、損傷した福島第一原発からの避難区域をさらに離れた場所にまで拡大させる恐れが出てきました。原子力安全保安院は最近になって初めて3基の原子炉で完全な燃料棒のメルトダウンが起きていたことを認め、さらに3月の事故発生後1週間で大気中に漏れ出ていた放射性物質の推定量を2倍に引き上げました。「彼らが言い忘れているのは、膨大な同じ量の放射性物質が海にも流れ出たということ」と本日のゲスト、元米国エネルギー省長官上級政策顧問ロバート・アルバレスは言います。「(放射性物質は)食物連鎖の上位に立つほど蓄積される。人間が食べる時の放射能レベルは最初に環境に入ってきたときよりずっと高くなるのだ」。東京からは脱原発グループ「グリーン・アクション」の事務局長アイリーン・美緒子・スミスに聞きます。日本では市民が自ら放射能モニタリングを行って、とくに子どもや妊娠女性に対する避難措置の拡大を求めていると彼女は言います。

■インタビューから JUAN GONZALEZ: Bob Alvarez, I’d like to ask you about this problem that the public confronts of governments misrepresenting, or sometimes actually lying, to the public in terms ― when these major disasters occur. I mean, going back, from Three Mile Island, Chernobyl, most recently the BP spill in the Gulf, or the collapse of the Twin Towers and the health effects for the public, and now here we have in Japan ― the tendency of government always to withhold information that they immediately have from the public. Doesn’t this eventually lead to just general mistrust of people to what the government is saying in these disasters?

フアン・ゴンザレス: アルバレスさんに、この問題についてお尋ねします。大災害が発生した時、誤った情報を伝える、もしくはしばしば実際に国民に対して明らかな嘘をつく政府に、国民は対峙しなければなりません。過去の事例では、スリーマイル島、チェルノブイリ、直近ではガルフ湾におけるBP社の原油流出、ツインタワーの崩壊と国民の健康被害。そして今、日本はこの問題に対峙しています。つまり、政府は即座に国民から情報を得ているにもかかわらず、それを公にしない傾向があります。これは、大災害における政府の発表に対して、国民の不信感を招く結果にならないのでしょうか。

ROBERT ALVAREZ: Oh, yes, of course. I think the nuclear industries, particularly in the United States and elsewhere, Russia, Japan, have a very long history of withholding information and misleading the public about the hazards of their activities. And in this country, it went on for many years, and during the open-air bomb testing program, for example. The nuclear industry enjoys this rather unique status because of its origins in the nuclear weapons program and that it’s a system that has been fostered under conditions of secrecy, isolation and privilege, and they do not consider it in their interest to be candid with the public. I used to work in the Energy Department for six years and was a former, I guess you would say, nuclear insider. And the mindset that I encountered there was that they ― the people who were reluctant to reveal candid information about the nature of the hazards from these activities ― was that we can’t scare people, scaring people is worse than telling them the truth. And I think that that’s a fundamental ― a fundamentally wrongheaded assumption.

ロバート・アルバレス: はい、もちろんです。原子力産業、特にアメリカやロシア、日本などは、情報を公開せず彼らの活動の危険性について国民を欺いてきたという非常に長い歴史を持っています。アメリカでは、何年もの間、たとえば核実験が行われていた時代がそうです。原子力産業は元々は核兵器開発から始まったものですから、とても特殊な地位を保持してきました。秘密厳守で隔離され、特権が与えられた条件の元で育成されてきましたので、国民に正しい情報を開示するということには彼らは関心がありません。私はかつてエネルギー省で6年間働いていましたので、元原子力産業内部の人間と言えるでしょう。当時の私が出遭った人々の考え方、原子力産業の危険性の本質についてありのままの情報を明らかにすることを渋る人々の考え方は、「私達は人々を怖がらせてはいけない。人々を怖がらせることは、事実を告げることよりも劣る」というものです。この根本的に誤った仮説、これが根本にあると思います。

How would you-?とHow do you-?の違い

How would you-?とHow do you-?の違い

110927.mp3 (1分41秒)

110927.mp3 (1分41秒)

オーストラリアのオパール鉱山が舞台の映画『ポビーとディンガン』を観ながら、ETC英会話のブレンダン先生のレッスンを受けています。

弁護士がケリーアンの担任の先生に、こう尋ねます。

How would you describe her nature?

これを、would を使わず、How do you descrive her natureと質問したとしたら、ニュアンスにどのような違いが生まれるのでしょうか。

How would you describe Kellyanne’s nature ?

She is a lovely girl, vivid imagination, dreamer.

Because in this case, how would you describe, is when you ask somebodies’ opinion. Okay?

And how do you do something, is asking somebodies’ advice.

How do you use this computer?

How do you study present perfect?

How do you speak English?

How do you cook this?

You are asking somebodies’ maybe step by step advice, or somebodies’ lesson.Okay?

How would you is I am asking for your thoughts, your opinions, the way you feel .

■出演

・ETC英会話のブレンダン先生

■聞き手

・青樹洋文

………

◆使用楽曲 (BGM)

“Toxic Rainfall” of some1else from ccMixter