Author Archives: HiroAOKI

News190 モバイル版

…━━━━━★

英語落語で学ぶ

日本人の本音と建前

★━━━━━…

I can teach you a way to sound professional in Japanese without learning one single word of Japanese.

「日本語を一言も学ぶことなく、プロフェッショナルに聞こえる日本語をお教えしましょう。

If someone is pouring your sake, you say “ottottottotto”.

お酒を注がれた時にこう言う『おっとっとっと』」

落語家・桂三輝(かつらさんしゃいん/本名:Gregory Robic)さんは1970年カナダ生まれ。

トロント大学で古典演劇を専攻し、大学院在学中に劇作家・作曲家として制作した初のミュージカル作品「Clouds」がトロントの劇場で15か月間のロングラン。

ギリシア古典が日本の能楽/歌舞伎に似ている点があるという論文を読んで、日本に興味を持つようになりました。

1999年、来日と同時に日本に一目ぼれ、この国に居続けることを決めました。

初めて訪れた夜の新宿は、ハリソン・フォード主演の映画『ブレードランナー』で描かれた近未来都市日本を、現実に見せられたような感動だったそうです。

驚いたのは、通りの角をひとつ曲がった時のことでした。

そこにはぎゅうぎゅう詰めの建物が並んでいて、呉服屋さんや着物屋があり、百歳はいっているであろう老齢の女性が、江戸時代から続く長いキセルを吸いながら接客をしていました。

And so the seamlessness and like effortlessness.

そのシームレスさ(近代的なビルから江戸時代創業の呉服屋まで、通りひとつで繋がる街並みの変化、そしてその両方で生きている人々の姿)には無理がありませんでした。

It was the most moving thing to see modern and classic things coexist together at the same time!

近代的なものと古典的なものが無理なく共存していることに一番感動しました。

※「海外で大人気のカルチャーショック落語が面白すぎたw」(MrFuji from Japan)より

[語註]

seamlessness つなぎ目がないこと

effortlessness 努力しないこと、無理のないこと

moving 感動させる

coexist (同一場所に)同時に存在する、(…と)共存する

来日から5年後に落語と出会い、「このために生まれてきた!」と感じるほどの衝撃を受けたそうです。

2008年、桂三枝(現:六代桂文枝)に弟子入りし桂三輝と命名されました。

これまで世界30カ国以上で公演を行い、現在も海外では毎月ニューヨークのプロ―ドウェイで寄席を開いていて、今年で6年目になるそうです。

東京でも月一で浅草の木馬亭に出演し、英語で落語を演じています。

三輝さんのお話の面白いところは、日本で暮らす私たちが気がづいていない日本の文化の形を、三輝さんの視点で掘り下げて解説した上で、それを笑いに変えるところです。

When you pour wine, it’s half a glass or maybe a third of a glass of wine is the way it’s mostly poured, right?

ワインをそそぐときには、グラスの半分くらいまで、もしくは3分の1位までというのが大体の適量だよね。

But with sake, it should be poured to the top.

でもお酒の場合はてっぺんまで。

In fact, this is what I’ve noticed about Japan.

実は、これが私が日本で気づいたことのひとつなんです。

It is so precise and detailed and the spirit of “Kiwameru”.

それは、ものすごく正確で繊細な「極める」という精神の話し。

Taking a skill to the very edge of your possible expertise is “Kiwameru”.

「極める」というのは自分の能力を可能な限り磨き上げるということ。

Even pouring sake contains “Kiwameru” because it’s poured to the top.

お酒を注ぐことにだって「極める」ことが存在する。

Not just to the top, but the surface tension of the liquid causes it to go over the top without spilling.

なんたっててっぺんまで注ぐからね。

That’s a perfect cup of sake

しかもただのてっぺんじゃない。

表面張力によって酒が溢れることなく最大限までピタピタに注がれた状態。

それが完璧な酒一杯なんだ。

[語註]

pour 注ぐ、つぐ

surface tension 表面張力

spill こぼす、漏らす

他方、注意しなければならないのは、外国人が酒を注いでいるときに「おっとっと」と言われると「もう止めて」と言っているように聞こえてしまうこと。

相手が真剣に言っているように見える場合は特にそう聞こえてしまいます。

それでも「Do not stop!(止めてはだめ!)」と三輝さんはアドバイスします。

さもなくば「なんであの外国人はけちけち酒を注ぐんだ!?」と思われてしまうから。

そこには日本独特のこんなコミュニケーション方法が隠れていました。

This is the way you think about Japanese communication.

日本人のコミュニケーションについてはこう考えるんです。

There’s two modes: “hon-ne” and “tatemae”.

「本音」と「建前」 という二つのモードがあると。

Hon-ne is what you feel in your heart.

「本音」は心の底から思っていること。

Tatemae is what you say for social situations.

「建前」は社交的状況を気にした結果発する言葉。

Most of the time, same thing. Say what you think. No problem.

大体の場合それら二つは同じだから、思ったことを言うだけで問題なし。

But sometimes you have to separate the two.

でも、時にこの二つを使い分けなければ、いけないことがあります。

So if you hear someone, you’re pouring sake, and they say “ottottottotto”, it sounds like they’re saying “no, no, no, no, no”.

から、こちらがお酒を注いでいる時に相手から「おっとっと」と言われると、それはまるで「ノーノ―ノー」に聞こえる。

But what they’re really saying is “Go, go, go, go”.

でも本当に心で思っていることは、 “Go, go, go, go(もっと, もっと、もっと、もっと)”

三輝さんの次の目標は、世界5大言語で落語ができるようになりたいというもの。

フランス語での落語はパリなどで去年、一昨年おこなったとのこと。

インドでも落語をやりたいので、現在ヒンディー語を毎日勉強中で、中国語は3,4年前から勉強しているとのこと。

スペイン語での落語もどこかで実現したいそうです。

日本の伝統的なお笑いが、三輝さんを発信源にして世界中に広がっていくのはそう遠い未来ではないかもしれません。

文化的背景や言語が異なる人々と英語を通して笑顔になれる。

会話を学ぶ一つの目標とされているかたもいらっしゃるのではないでしょうか。

笑いだけでなく英語、そして日本文化の勉強にもなる三輝さんのお話をぜひお楽しみください。

(*)参照リンク (MrFuji from Japan)

※日本を愛した外国人落語家、桂三輝(サンシャイン)の人生!

英語落語で学ぶ日本人の本音と建前

I can teach you a way to sound professional in Japanese without learning one single word of Japanese. If someone is pouring your sake, you say “ottottottotto”.

「日本語を一言も学ぶことなく、プロフェッショナルに聞こえる日本語をお教えしましょう。お酒を注がれた時にこう言う『おっとっとっと』」

落語家・桂三輝(かつらさんしゃいん/本名:Gregory Robic)さんは1970年カナダ生まれ。トロント大学で古典演劇を専攻し、大学院在学中に劇作家・作曲家として制作した初のミュージカル作品「Clouds」がトロントの劇場で15か月間のロングラン。ギリシア古典が日本の能楽/歌舞伎に似ている点があるという論文を読んで、日本に興味を持つようになりました。

1999年、来日と同時に日本に一目ぼれ、この国に居続けることを決めました。初めて訪れた夜の新宿は、ハリソン・フォード主演の映画『ブレードランナー』で描かれた近未来都市日本を、現実に見せられたような感動だったそうです。

驚いたのは、通りの角をひとつ曲がった時のことでした。そこにはぎゅうぎゅう詰めの建物が並んでいて、呉服屋さんや着物屋があり、百歳はいっているであろう老齢の女性が、江戸時代から続く長いキセルを吸いながら接客をしていました。

And so the seamlessness and like effortlessness. It was the most moving thing to see modern and classic things coexist together at the same time!

そのシームレスさ(近代的なビルから江戸時代創業の呉服屋まで、通りひとつで繋がる街並みの変化、そしてその両方で生きている人々の姿)には無理がありませんでした。近代的なものと古典的なものが無理なく共存していることに一番感動しました。

※「海外で大人気のカルチャーショック落語が面白すぎたw」(MrFuji from Japan)より

[語註]

seamlessness つなぎ目がないこと

effortlessness 努力しないこと、無理のないこと

moving 感動させる

coexist (同一場所に)同時に存在する、(…と)共存する

来日から5年後に落語と出会い、「このために生まれてきた!」と感じるほどの衝撃を受けたそうです。2008年、桂三枝(現:六代桂文枝)に弟子入りし桂三輝と命名されました。

これまで世界30カ国以上で公演を行い、現在も海外では毎月ニューヨークのプロ―ドウェイで寄席を開いていて、今年で6年目になるそうです。東京でも月一で浅草の木馬亭に出演し、英語で落語を演じています。

三輝さんのお話の面白いところは、日本で暮らす私たちが気がづいていない日本の文化の形を、三輝さんの視点で掘り下げて解説した上で、それを笑いに変えるところです。

When you pour wine, it’s half a glass or maybe a third of a glass of wine is the way it’s mostly poured, right? But with sake, it should be poured to the top.

ワインをそそぐときには、グラスの半分くらいまで、もしくは3分の1位までというのが大体の適量だよね。でもお酒の場合はてっぺんまで。

In fact, this is what I’ve noticed about Japan. It is so precise and detailed and the spirit of “Kiwameru”. Taking a skill to the very edge of your possible expertise is “Kiwameru”.

実は、これが私が日本で気づいたことのひとつなんです。それは、ものすごく正確で繊細な「極める」という精神の話し。「極める」というのは自分の能力を可能な限り磨き上げるということ。

Even pouring sake contains “Kiwameru” because it’s poured to the top. Not just to the top, but the surface tension of the liquid causes it to go over the top without spilling. That’s a perfect cup of sake

お酒を注ぐことにだって「極める」ことが存在する。なんたっててっぺんまで注ぐからね。しかもただのてっぺんじゃない。表面張力によって酒が溢れることなく最大限までピタピタに注がれた状態。それが完璧な酒一杯なんだ

[語註]

pour 注ぐ、つぐ

surface tension 表面張力

spill こぼす、漏らす

他方、注意しなければならないのは、外国人が酒を注いでいるときに「おっとっと」と言われると「もう止めて」と言っているように聞こえてしまうこと。相手が真剣に言っているように見える場合は特にそう聞こえてしまいます。

それでも「Do not stop!(止めてはだめ!)」と三輝さんはアドバイスします。さもなくば「なんであの外国人はけちけち酒を注ぐんだ!?」と思われてしまうから。

そこには日本独特のこんなコミュニケーション方法が隠れていました。

This is the way you think about Japanese communication. There’s two modes: “hon-ne” and “tatemae”. Hon-ne is what you feel in your heart. Tatemae is what you say for social situations. Most of the time, same thing. Say what you think. No problem.

日本人のコミュニケーションについてはこう考えるんです。「本音」と「建前」 という二つのモードがあると。「本音」は心の底から思っていること。「建前」は社交的状況を気にした結果発する言葉。大体の場合それら二つは同じだから、思ったことを言うだけで問題なし。

But sometimes you have to separate the two. So if you hear someone, you’re pouring sake, and they say “ottottottotto”, it sounds like they’re saying “no, no, no, no, no”.

でも、時にこの二つを使い分けなければ、いけないことがあります。だから、こちらがお酒を注いでいる時に相手から「おっとっと」と言われると、それはまるで「ノーノ―ノー」に聞こえる。

But what they’re really saying is “Go, go, go, go”.

でも本当に心で思っていることは、 “Go, go, go, go(もっと, もっと、もっと、もっと)”

三輝さんの次の目標は、世界5大言語で落語ができるようになりたいというもの。フランス語での落語はパリなどで去年、一昨年おこなったとのこと。インドでも落語をやりたいので、現在ヒンディー語を毎日勉強中で、中国語は3,4年前から勉強しているとのこと。スペイン語での落語もどこかで実現したいそうです。

日本の伝統的なお笑いが、三輝さんを発信源にして世界中に広がっていくのはそう遠い未来ではないかもしれません。

文化的背景や言語が異なる人々と英語を通して笑顔になれる。英会話を学ぶ一つの目標とされているかたもいらっしゃるのではないでしょうか。

笑いだけでなく英語、そして日本文化の勉強にもなる三輝さんのお話をぜひお楽しみください。

※桂三輝さんWebSite

(*)参照リンク (MrFuji from Japan)

※日本を愛した外国人落語家、桂三輝(サンシャイン)の人生!

※海外で大人気のカルチャーショック落語が面白すぎたw

News189 モバイル版

…━━━━━★

ダグさんの冬のパーティ

Doug’s Winter Party

★━━━━━…

Hi I’m Doug, across the street here.

I live in that house over there. And this is an invite to a party on Feb.15th.

I didn’t want to leave it in the mailbox.

「やあ、僕はダグだ。

この通りの向こう側、あそこの家に住んでいるんだ。

それで、これは2月15日にやるパーティーの招待状。

ポストには入れたくなかったので」

右手で杖をつきながら、ゆっくりと玄関の階段を上り、左手でドアベルを押した男性。

ペンシルベニア州バックスに住むドグ・ターナー(Doug Turner)さん、87歳です。

コートの左ポケットにはたくさんの招待状が入っています。

ダグさんはその中から一枚を大切そうに抜き出すと、玄関越しに応対してくれたミシェル・ヘルナンデス(Michelle Hernandez)さんに渡しました。

手書きの招待状には、かわいい雪の華のイラストとともに、次のような文言がありました。

A CELEBRATION of WINTER

FEBRUARY 15

4PM UNTIL THE COPS ARRIVE

FOOD AND DRINKS ON OFFER:

BRING ONLY A SMILE

RSVP

Doug

冬を祝うパーティ

2月15日

午後4時開始、警官が来たら終了

食べ物、飲み物は用意しています

笑顔のみご持参ください

ご参加をお待ちしています

ダグより

元々このパーティーは、ダグさんが奥様と祝った冬至の恒例行事でした。

奥様は3年前に他界されていました。

突然ではありましたが、心温まる出来事に感激したミシェルさんは、ドアベル・カメラに録画されたダグさんの来訪ビデオをTikTokに投稿。

すると、SNS上で多くの共感を呼び、1か月で約2000万回以上も再生されました。

※ダグさんの来訪ビデオ

https://www.tiktok.com/@meeesher/video/7459589610075622702

※ミシェルさんの解説ビデオ

https://www.tiktok.com/@meeesher/video/7459822291241766187

その行動に感動した世界中の方から、ダグさんに数えきれないほどのファンレターが届きました。

また、ダグさんと同じ日にパーティを開催したいとする人たちが、アメリカ国内に留まらず、国境を超えて多数現れました。

カナダのカルガリーで企画されたパーティは、その名も「DOUG’S WINTER PARTY 4PM TIL’ THE COPS COME」(ダグの冬のパーティ、4時から警官が来るまで)。

主催者のジョアン・ピーターズ(Joanne Peters)さんは、パーティ開催の目的を次のように語っています。

It is about bringing people together and just sitting back and having a really good time.

And not worrying about the inflation and the crazy Trumps of the world right, we have to band together as a group and just let everything else slide.

それは人々をひとつにすること。

そして、ただ座って本当に楽しい時間を過ごすことです。

インフレや世界のクレイジー・トランプのことは気にせずにね。

グループとして結束して、他のことはすべて水に流すんです。

[語註]

bring people together 訳語 人をまとめる

band together 一団となる、結束する、団結する

let ~ slide ~を成り行きに任せる、~に構わない

※’From 4pm until the cops come’: Doug’s Winter Party comes to Calgary neighbourhood

(CityNews、2025年2月14日)

https://calgary.citynews.ca/2025/02/14/dougs-winter-party-calgary-bowness/

同じくカナダのチリワックでナイトクラブを経営するダーシー・デュモン(Darcy Dumont)さんも、今回のドグさんの行動に触発されたひとり。

ダグさんと同じ2月15日に、Doug’s Unofficial Official Chilliwack Winter Partyを開催し、参加者には地元のホスピスへの寄付金も募るとのこと。

「ご近所様をパーティに招待するという、単純とも言えるダグさんの行動は『自宅にこもって、ソファーに座って過ごすには、人生は短すぎる。

コミュニティに出向いて愛を広めよう。

隣人は敵ではない。

あなたの隣人なのだ』ということを気づかせてくれた」とダーシーさんは訴えます。

※Doug’s Winter Party makes its way to Vancouver

(CBC/Radio-Canada、2025年2月15日)

https://www.cbc.ca/listen/live-radio/1-46-on-the-coast/clip/16127840-dougs-winter-party-makes-its-vancouver

パーティ当日にダグさん宅を訪れたのは、招待したほとんど全員、24名でした。

パーティの翌々日テレビ番組に出演したダグさんは、自身の行動がSNSで大きな反響となったことをどう感じているかと問われ、次のように応えました。

I think it’s kind of embarrassing to me.

Because my dad was not a bragger and he hated it, so he would be unhappy with this.

If other people are setting up parties for their neighborhood friends, that will be a good thing.

Because the country is kind of divided.

This might fix that, I hope.

私はすこし恥ずかしく思っています。

私の父は自慢話をする人ではなかったし、大嫌いでしたから、この状況には不満でしょう。

でも、他の人たちが近所の友達のためにパーティーを開催するのは良いことだと思う。

この国は分裂しているから。

これがそれを解決してくれるかもしれない。

[語註]

bragger 自慢屋

※Doug’s Winter Party host shares reaction to viral invitation

(TODAY、2025年2月17日)

https://www.youtube.com/watch?v=94M7QWQcZCY

ETC英会話の先生が企画してくれるパーティに参加することも、とてもエキサイティングな経験です。

レッスンでは学べない刺激的な出来事、運命的な出会いなど、貴重な思い出になるかもしれません。

たとえば、チャールズ先生が誘ってくださったバーンズナイト。

下記にそのレポートがありますので、ご興味のあるかたはご一読ください。

※バーンズ・サパー(Burns Supper)参加レポート

https://etc-eikaiwa.com/55information/43lesson/burns_supper.html

(*)参照リンク:

Hand-written, and delivered, party invite from Doug, 85, to his neighbors goes viral

ダグさんの冬のパーティ – Doug’s Winter Party

Hi I’m Doug, across the street here. I live in that house over there. And this is an invite to a party on Feb.15th. I didn’t want to leave it in the mailbox.

「やあ、僕はダグだ。この通りの向こう側、あそこの家に住んでいるんだ。それで、これは2月15日にやるパーティーの招待状。ポストには入れたくなかったので」

右手で杖をつきながら、ゆっくりと玄関の階段を上り、左手でドアベルを押した男性。ペンシルベニア州バックスに住むドグ・ターナー(Doug Turner)さん、87歳です。コートの左ポケットにはたくさんの招待状が入っています。

ダグさんはその中から一枚を大切そうに抜き出すと、玄関越しに応対してくれたミシェル・ヘルナンデス(Michelle Hernandez)さんに渡しました。

手書きの招待状には、かわいい雪の華のイラストとともに、次のような文言がありました。

A CELEBRATION of WINTER

FEBRUARY 15

4PM UNTIL THE COPS ARRIVE

FOOD AND DRINKS ON OFFER:

BRING ONLY A SMILE

RSVP

Doug

冬を祝うパーティ

2月15日

午後4時開始、警官が来たら終了

食べ物、飲み物は用意しています

笑顔のみご持参ください

ご参加をお待ちしています

ダグより

元々このパーティーは、ダグさんが奥様と祝った冬至の恒例行事でした。奥様は3年前に他界されていました。

突然ではありましたが、心温まる出来事に感激したミシェルさんは、ドアベル・カメラに録画されたダグさんの来訪ビデオをTikTokに投稿。すると、SNS上で多くの共感を呼び、1か月で約2000万回以上も再生されました。

※ダグさんの来訪ビデオ

@meeesher Replying to @Hannah Collier here he is😭 it gets cut off but he’s so sweet! #neighbors #cryingintheclub #neighborhoodparty #bestneighborhood #invitation #oldneighbor ♬ original sound – Meeesher

※ミシェルさんの解説ビデオ

@meeesher Our cute little neighbor inviting us to a party at his house🥹Reposted with any information blurred out for safety reasons! #neighbors #cryingintheclub #neighborhoodparty #bestneighborhood #friendlyneighbor #oldneighbor #oldpeople #invitation #neighborhood #lovemyneighbors ♬ original sound – Meeesher

その行動に感動した世界中の方から、ダグさんに数えきれないほどのファンレターが届きました。また、ダグさんと同じ日にパーティを開催したいとする人たちが、アメリカ国内に留まらず、国境を超えて多数現れました。

カナダのカルガリーで企画されたパーティは、その名も「DOUG’S WINTER PARTY 4PM TIL’ THE COPS COME」(ダグの冬のパーティ、4時から警官が来るまで)。主催者のジョアン・ピーターズ(Joanne Peters)さんは、パーティ開催の目的を次のように語っています。

It is about bringing people together and just sitting back and having a really good time. And not worrying about the inflation and the crazy Trumps of the world right, we have to band together as a group and just let everything else slide.

それは人々をひとつにすること。そして、ただ座って本当に楽しい時間を過ごすことです。インフレや世界のクレイジー・トランプのことは気にせずにね。グループとして結束して、他のことはすべて水に流すんです。

[語註]

bring people together 訳語 人をまとめる

band together 一団となる、結束する、団結する

let ~ slide ~を成り行きに任せる、~に構わない

※’From 4pm until the cops come’: Doug’s Winter Party comes to Calgary neighbourhood

(CityNews、2025年2月14日)

同じくカナダのチリワックでナイトクラブを経営するダーシー・デュモン(Darcy Dumont)さんも、今回のドグさんの行動に触発されたひとり。ダグさんと同じ2月15日に、Doug’s Unofficial Official Chilliwack Winter Partyを開催し、参加者には地元のホスピスへの寄付金も募るとのこと。

@luxe_nightclub 🎉 Doug’s Unofficial Official Chilliwack Winter Party 🎉 Get ready to heat things up this winter at the ultimate party of the season! ❄️🔥 Join us Saturday February 15th for an unforgettable night of remixes, techno, and EDM with DJ Malakai the Squid spinning the freshest beats to keep you dancing all night long. 🎶💃 💥 What to Expect: • $4 Happy Hour from 9 PM – 12 AM 🍻 • FREE COVER until 12 AM (yes, you read that right!) 💸 So, grab your crew, come early, and let’s make this the wildest winter bash yet! 🌟🔥 Don’t miss out—let’s get this party started! 🎉 📍 Location: 9282 Main Street 🕙 Happy Hour: 10 PM – 12 AM 🕛 Free Cover: Until 12 AM See you on the dancefloor! 🔊✨ #ChilliwackWinterParty #DJMalakaiTheSquid #Techno #EDM #PartyTime #WinterVibes #FreeCover #HappyHour #dougswinterparty #dougswinterparty2025 #2025 #chilliwack #chilliwackbc ♬ Swear By It – Chris Alan Lee

「ご近所様をパーティに招待するという、単純とも言えるダグさんの行動は『自宅にこもって、ソファーに座って過ごすには、人生は短すぎる。コミュニティに出向いて愛を広めよう。隣人は敵ではない。あなたの隣人なのだ』ということを気づかせてくれた」とダーシーさんは訴えます。

※Doug’s Winter Party makes its way to Vancouver

(CBC/Radio-Canada、2025年2月15日)

パーティ当日にダグさん宅を訪れたのは、招待したほとんど全員、24名でした。パーティの翌々日テレビ番組に出演したダグさんは、自身の行動がSNSで大きな反響となったことをどう感じているかと問われ、次のように応えました。

I think it’s kind of embarrassing to me. Because my dad was not a bragger and he hated it, so he would be unhappy with this. If other people are setting up parties for their neighborhood friends, that will be a good thing. Because the country is kind of divided. This might fix that, I hope.

私はすこし恥ずかしく思っています。私の父は自慢話をする人ではなかったし、大嫌いでしたから、この状況には不満でしょう。でも、他の人たちが近所の友達のためにパーティーを開催するのは良いことだと思う。この国は分裂しているから。これがそれを解決してくれるかもしれない。

[語註]

bragger 自慢屋

※Doug’s Winter Party host shares reaction to viral invitation

(TODAY、2025年2月17日)

ETC英会話の先生が企画してくれるパーティに参加することも、とてもエキサイティングな経験です。レッスンでは学べない刺激的な出来事、運命的な出会いなど、貴重な思い出になるかもしれません。

たとえば、チャールズ先生が誘ってくださったバーンズナイト。下記にそのレポートがありますので、ご興味のあるかたはご一読ください。

※バーンズ・サパー(Burns Supper)参加レポート

(*)参照リンク:

Hand-written, and delivered, party invite from Doug, 85, to his neighbors goes viral

News188 モバイル版

…━━━━━★

『SHOGUN 将軍』の

複雑だけど素晴らしい

翻訳プロセス

★━━━━━…

I feel like culture is actually not what makes us separate and different.

文化は私たちを区別したり差別化することではないと感じています。

It’s finding the humanness that we all share.

文化とは私たちに共通する人間性を見つけ出すことなのです。

レイチェル・コンドウ氏(Rachel KONDO)

真田広之氏が主演兼プロデューサーを務めたドラマシリーズ『SHOGUN 将軍』が、世界的な大ヒットとなり話題になってます。

昨年9月、米国テレビ界のアカデミー賞ともいわれるエミー賞で、作品賞・主演男優賞・主演女優賞など史上最多の18部門を制覇、日本人の受賞者も史上最多9名となりました。

また、今年1月に催されたゴールデングローブ賞では、作品賞を含む最多4冠を達成しました。

これまでにもサムライが登場する海外の映画やドラマはたくさんありました。しかし、日本人がスタッフの中枢に招かれ、細部までこだわり抜いた本格的な作品は多くありません。

『SHOGUN 将軍』は、その8割近くが日本人によって日本語で演じられています。

つまり米国人らは英語字幕で映画を視聴することになります。

米国人は字幕を読むことに抵抗があるとされる中、これは作品作りにおいて非常に重要な決断でした。

脚本家のジャスティン・マークス氏(JUSTIN MARKS)は、このドラマのテーマは「翻訳」だと言います。

「日本人の間で何が話されているのか、完全には理解していないことを外国人(三浦按針ら)が理解し、あるいは翻訳を通じて知り、日本人たちが求めるものに、外国人の視点を取り入れるというプロセス」についての物語だからだという意味です。

本作品では、脚本、衣装、美術、演技、アクション、撮影等々、あらゆる創作過程において、海外と日本との間に、幾重にも重なる文化交流が繰り広げられました。

We have an incredibly complicated and fantastic script translation process.

私たちには信じられないくらいに複雑で素晴らしい台本翻訳プロセスがあります。

Erin Smith / Producer (エリン・スミス / プロデューサー)

[語註]

incredibly 信じられないほど

complicated 複雑な

fantastic 非常に良い[優れた]、素晴らしい

script 台本、脚本、シナリオ

脚本を担当したのは、マークス氏と妻のレイチェル・コンドウ氏(Rachel KONDO)。

彼らが英語で脚本を完成させた後、アジア系米国人を含む翻訳チームで日本語化。

通常、彼らの歴史アドバイザーであるフレデリック・クラインズ(Frederik Cryns、国際日本文化研究センター教授)も目を通しました。

プロデューサーの宮川絵里子氏によれば、最初に出来上がった翻訳は「話し言葉」ではなく「書き言葉」になっていたそうで、そのまま脚本として使うことはできないと判断。

彼女はそれを京都にいる脚本家の森脇恭子氏に回し、「現代的な雰囲気を感じさせつつも、時代劇らしいセリフ」へと推敲してくれるよう依頼をしました。

そして、出来上がった原稿を宮川氏と真田氏が検討。

さらに真田氏は現場で俳優たちとともに、より良いセリフにするための調整を続けました。

俳優から脚本変更の要望が出ることもありました。

自分のキャラクターと合わなかったり、演技をしているうちにそのシーンにはまらないことがあるからです。

また、俳優たちは撮影中も即興で演じており、言葉は微妙に変化していきました。

ところが、これが英語字幕の作成を難しくしました。

マークス氏とコンドウ氏が最終的に行ったのは、俳優が実際に言った台詞を再び英訳し直すことでした。

外国映画ではしばしば、字幕は台本に書かれた言葉であり、俳優が実際に口にする言葉ではない場合があります。

『SHOGUN 将軍』の制作チームは、編集作業の段階で字幕をチェックし、俳優の表情から見てとれる感情を表す言葉が使用されているかどうか、観客はその言葉で、そのキャラクターに共感することができるかどうかを、確認したそうです。

We wanted to make sure this game of telephone that was being played would be closely polished.

私たちはこの伝言ゲームを、できる限り近い言葉になるように磨き上げたかったのです。

ジャスティン・マークス氏(JUSTIN MARKS)

[語註]

game of telephone 伝言ゲーム

※翻訳の過程を経るごとに微妙に変化し、最終的にはオリジナルの台詞とは異なる意味になってしまう場合もある状況の例え

polished 〔文体や技量を〕完全にする、完成させる

幾重にも繰り返された日本語訳と英語訳。

そんな観点からもこの作品を味わってみてはいかがでしょうか。

『SHOGUN 将軍』は「Disney+(ディズニープラス)」で視聴可能。

日本語字幕はもちろんのこと、英語字幕に切り替えることもできます。

※『SHOGUN 将軍』(ディズニープラス)

https://disneyplus.disney.co.jp/program/shogun

◎参照リンク

※『SHOGUN 将軍』プロデューサー・宮川絵里子が“エミー賞最多ノミネート”に至るまでの道のり(映画.com)

https://eiga.com/extra/hosoki/40/

日本人プロデューサーの真田広之氏と並び、忘れてはならないもう一人の人物、宮川絵里子氏。

長年、ハリウッドと日本の文化の架け橋を担ってきた彼女のどのような道のりを経て、「SHOGUN 将軍」に辿り着いたのかが紹介されています。

憧れは、日本人初の国連難民高等弁務官の緒方貞子氏。

映画に関わるきっかけは、クエンティン・タランティーノ監督作『キル・ビル』の現場通訳の仕事だった等、興味深いエピソードが紹介されています。

※ Why Shōgun Had to Be Told in Japanese

https://www.townandcountrymag.com/leisure/arts-and-culture/a46870179/shogun-japanese-translation-decision/

※ The Making of Shōgun – Chapter Nine: From Script to Screen | FX

https://youtu.be/dSctnSBdXBs?si=4xDVpK2_9vwPMsBO

『SHOGUN 将軍』の複雑だけど素晴らしい翻訳プロセス

I feel like culture is actually not what makes us separate and different. It’s finding the humanness that we all share.

文化は私たちを区別したり差別化することではないと感じています。文化とは私たちに共通する人間性を見つけ出すことなのです。

Rachel KONDO(レイチェル・コンドウ / 脚本家)

真田広之氏が主演兼プロデューサーを務めたドラマシリーズ『SHOGUN 将軍』が、世界的な大ヒットとなり話題になってます。

昨年9月、米国テレビ界のアカデミー賞ともいわれるエミー賞で、作品賞・主演男優賞・主演女優賞など史上最多の18部門を制覇、日本人の受賞者も史上最多9名となりました。また、今年1月に催されたゴールデングローブ賞では、作品賞を含む最多4冠を達成しました。

これまでにもサムライが登場する海外の映画やドラマはたくさんありました。しかし、日本人がスタッフの中枢に招かれ、細部までこだわり抜いた本格的な作品は多くありません。

『SHOGUN 将軍』は、その8割近くが日本人によって日本語で演じられています。つまり米国人らは英語字幕で映画を視聴することになります。米国人は字幕を読むことに抵抗があるとされる中、これは作品作りにおいて非常に重要な決断でした。

脚本家のジャスティン・マークス氏(JUSTIN MARKS)は、このドラマのテーマは「翻訳」だと言います。「日本人の間で何が話されているのか、完全には理解していないことを外国人(三浦按針ら)が理解し、あるいは翻訳を通じて知り、日本人たちが求めるものに、外国人の視点を取り入れるというプロセス」についての物語だからだという意味です。

本作品では、脚本、衣装、美術、演技、アクション、撮影等々、あらゆる創作過程において、海外と日本との間に、幾重にも重なる文化交流が繰り広げられました。

We have an incredibly complicated and fantastic script translation process.

私たちには信じられないくらいに複雑で素晴らしい台本翻訳プロセスがあります。

Erin Smith / Producer (エリン・スミス / プロデューサー)

[語註]

incredibly 信じられないほど

complicated 複雑な

fantastic 非常に良い[優れた]、素晴らしい

script 台本、脚本、シナリオ

脚本を担当したのは、マークス氏と妻のレイチェル・コンドウ氏(Rachel KONDO)。彼らが英語で脚本を完成させた後、アジア系米国人を含む翻訳チームで日本語化。通常、彼らの歴史アドバイザーであるフレデリック・クラインズ(Frederik Cryns、国際日本文化研究センター教授)も目を通しました。

プロデューサーの宮川絵里子氏によれば、最初に出来上がった翻訳は「話し言葉」ではなく「書き言葉」になっていたそうで、そのまま脚本として使うことはできないと判断。彼女はそれを京都にいる脚本家の森脇恭子氏に回し、「現代的な雰囲気を感じさせつつも、時代劇らしいセリフ」へと推敲してくれるよう依頼をしました。

そして、出来上がった原稿を宮川氏と真田氏が検討。さらに真田氏は現場で俳優たちとともに、より良いセリフにするための調整を続けました。

俳優から脚本変更の要望が出ることもありました。自分のキャラクターと合わなかったり、演技をしているうちにそのシーンにはまらないことがあるからです。また、俳優たちは撮影中も即興で演じており、言葉は微妙に変化していきました。

ところが、これが英語字幕の作成を難しくしました。

マークス氏とコンドウ氏が最終的に行ったのは、俳優が実際に言った台詞を再び英訳し直すことでした。外国映画ではしばしば、字幕は台本に書かれた言葉であり、俳優が実際に口にする言葉ではない場合があります。

『SHOGUN 将軍』の制作チームは、編集作業の段階で字幕をチェックし、俳優の表情から見てとれる感情を表す言葉が使用されているかどうか、観客はその言葉で、そのキャラクターに共感することができるかどうかを、確認したそうです。

We wanted to make sure this game of telephone that was being played would be closely polished.

私たちはこの伝言ゲームを、できる限り近い言葉になるように磨き上げたかったのです。

JUSTIN MARKS(ジャスティン・マークス)

[語註]

game of telephone 伝言ゲーム

※翻訳の過程を経るごとに微妙に変化し、最終的にはオリジナルの台詞とは異なる意味になってしまう場合もある状況の例え

polished 〔文体や技量を〕完全にする、完成させる

幾重にも繰り返された日本語訳と英語訳。そんな観点からもこの作品を味わってみてはいかがでしょうか。

『SHOGUN 将軍』は「Disney+(ディズニープラス)」で視聴可能。日本語字幕はもちろんのこと、英語字幕に切り替えることもできます。

※『SHOGUN 将軍』(ディズニープラス)

◎参照リンク

※『SHOGUN 将軍』プロデューサー・宮川絵里子が“エミー賞最多ノミネート”に至るまでの道のり(映画.com)

日本人プロデューサーの真田広之氏と並び、忘れてはならないもう一人の人物、宮川絵里子氏。長年、ハリウッドと日本の文化の架け橋を担ってきた彼女のどのような道のりを経て、「SHOGUN 将軍」に辿り着いたのかが紹介されています。

憧れは、日本人初の国連難民高等弁務官の緒方貞子氏。映画に関わるきっかけは、クエンティン・タランティーノ監督作『キル・ビル』の現場通訳の仕事だった等、興味深いエピソードが紹介されています。

※ Why Shōgun Had to Be Told in Japanese

※ The Making of Shōgun – Chapter Nine: From Script to Screen | FX

News187 モバイル版

…━━━━━★

変幻自在

マイケル・ケインの英語で

★━━━━━…

I keep saying I’m going to retire. Well I am now.

「引退すると言ってきたが、今がまさにそうだ」

現在公開中の映画「2度目のはなればなれ」(原題:The Great Escaper)で主役を務めたイギリス人の俳優、マイケル・ケイン氏が俳優業からの引退を表明しました。

2023年10月14日BBCラジオ4の「トゥデイ」に出演した際の出来事です。

※BBC Radio

https://www.bbc.co.uk/sounds/play/p0glfdvw

マイケル・ケインの名前は知らなくとも、クリストファー・ノーラン監督のバットマン三部作で執事役を演じた俳優と言えば、印象に残っている方もいるのではないでしょうか。

ケイン氏は1933年にサウス・ロンドンで生まれました。父親はビリングスゲート(Billingsgate)市場で魚の運搬を、母親は日雇いの清掃員でした。

住まいはロンドンの最貧民区キャンバーウェル(Camberwell)にあるアパート。

部屋にバスルームはなく、トイレは部屋を出て5つ階段を降りた庭の中にありました。

父親は聡明で賢く愉快な人でした。

他方、教育を十分に受けていなかったせいで、読み書きが得意でなく、肉体労働しかできませんでした。

My father was not a chirpy Cockney sparrow.

父はコックニーとしての人生を謳歌していなかったのだ。

He was, in truth, never truly happy. …

確かに、決して幸福とは言えなかった。(中略)

I used to look at him and think:

私は父を見てこう思ったものだ。

Blimey, with an education, what could this man have done?

ああ、教育を受けていたらこのひとはもっと何かできただろう。

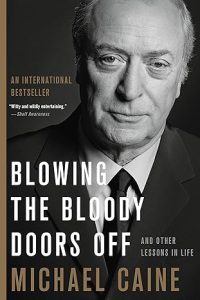

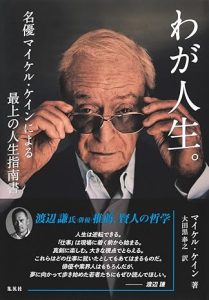

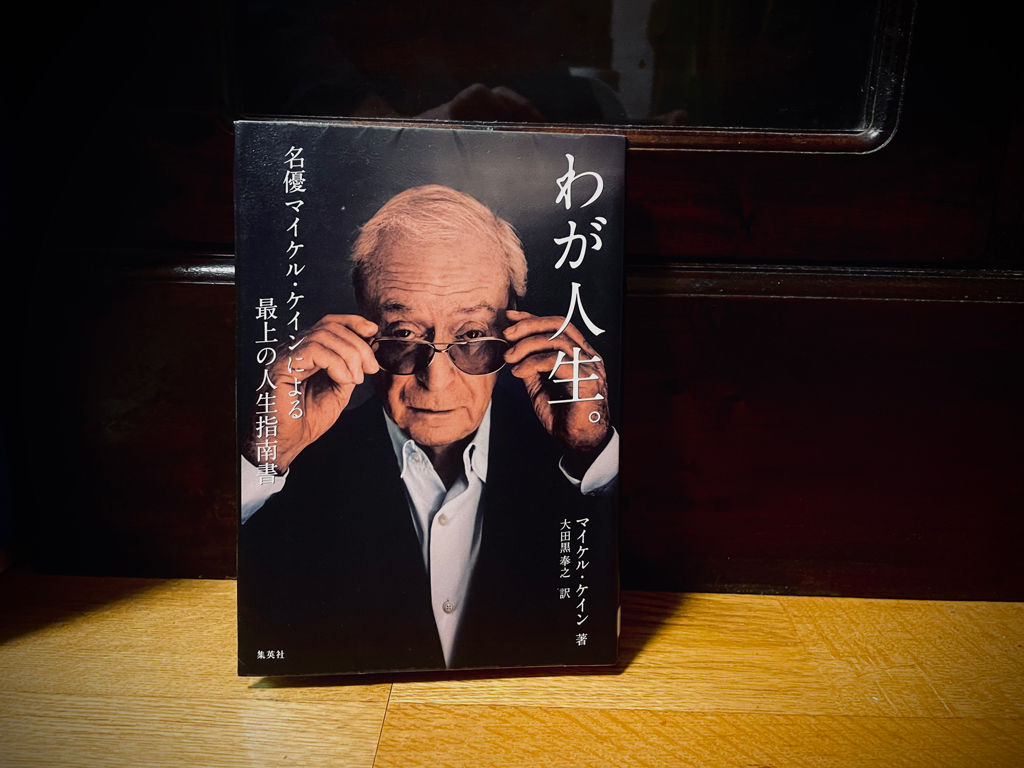

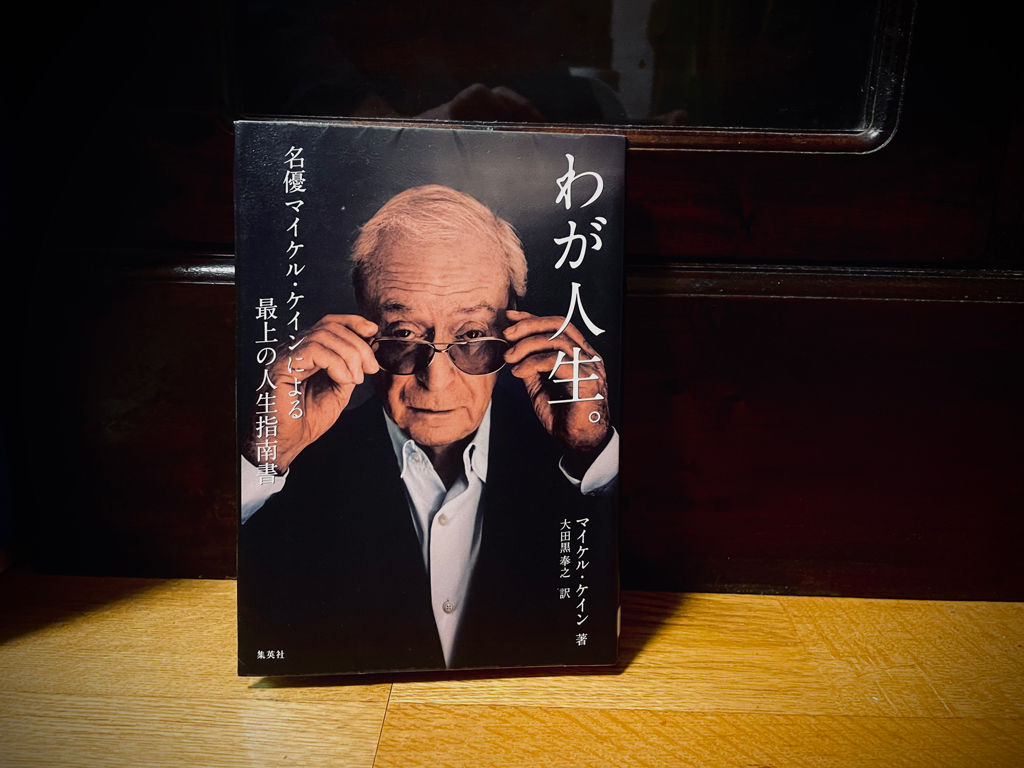

『Blowing the Bloody Doors Off: And Other Lessons in Life 』

(翻訳本『わが人生。 名優マイケル・ケインによる最上の人生指南書』

マイケル・ケイン 著、大田黒 奉之 翻訳)より

[語註]

chirpy:チーチーさえずる、陽気な

Cockney:コックニー。ロンドンのワーキングクラスのひとたちのあいだで話される、訛りのある英語、またはそれを話す人たち

Cockney sparrow:コックニー・スパロー。イギリスの俗語。上記同様コックニーのことを指す。sparrowの本来の意味は「スズメ」。このフレーズには、コックニーたちの地元のアイデンティティと誇りが凝縮されているとのことで、しばしば遊び心や愛情を込めた口調で使われる。

blimey:ああ、くそ~、驚きや興奮を表すときに使う

「俳優になりたい」そんな夢を語ったケイン氏に対して、多くの人々はこう言ったそうです。

Who do you think you are?

(自分を何様だと思っているんだ)

※Michael Caine: Breaking The Mold

https://youtu.be/uxAHYSIoT-I?si=dvnGX0E6GVEX_Tg3

ケイン氏が幼い頃は、ワーキングクラスを扱ったイギリス映画や舞台などはありませんでした。

俳優になるためには、ミドルクラス、アッパークラスのアクセントの英語が話せる必要がありました。

ところが、1950年代末から1960年代初頭にかけて時代は一変。イギリスの若者やワーキングクラスにとって活気あふれる時代となりました。

ビートルズの登場です。

ワーキングクラス出身でリバプール訛りの4人の若者が作り出す音楽が、新しいカルチャーとして世界の注目を集めたのです。

ワーキングクラスの人々のエネルギーは音楽に留まらず、演劇、映画、ファッション、アート、文学、アートでも数々の素晴らしい作品が生まれ、その才能に世界中から熱い視線が注がれました。

俳優としてのケイン氏を世界に知らしめた映画の一つが、1966年公開の『アルフィー』 (原題:Alfie)でした。

ケイン氏が演じたのは主人公のアルフィー青年。

生意気で魅力的、いい加減だが、実はどこか孤独な遊び人であるコックニーの若者。

映画は彼の女性遍歴を描いています。

この映画でケイン氏は初めてアカデミー賞にノミネートされ、彼が出演した映画で初めてアメリカで公開されることになりました。

This required me to redo 124 lines of dialogue.

ちなみに、この(アメリカ版の)映画では124個のセリフをやり直しさせられました。

The Americans would never have understood my Cockney accent, a point that my American co-star Shelley Winters confirmed to me.

アメリカ人には私のコックニー訛りが聞き取れないと、アメリカ人の共演者であるシェリー・ウィンタースから指摘された。

She told me she hadn’t understood a word I’d said during the shoot and had resorted to watching my lips to know when to come in.)

彼女は撮影中の私の台詞が聞き取れなかったので、私の唇の動きでタイミングをつかんだそうだ。

『Blowing the Bloody Doors Off: And Other Lessons in Life 』

(翻訳本『わが人生。 名優マイケル・ケインによる最上の人生指南書』

マイケル・ケイン 著、大田黒 奉之 翻訳)より

[語註]

redo:やり直す

resorted to:~に頼った

ケイン氏はコックニー訛りの英語だけでなく、例えば、助演男優賞を受賞した『ハンナとその姉妹』(原題:Hannah and Her Sisters)、『サイダーハウス・ルール』(原題:The Cider House Rules)ではアメリカ英語を、『ズール戦争』(Zulu)ではアッパークラスの英語を話しています。

ケイン氏の映画でいろいろな英語を楽しむことができます。

12歳の時に、BBCのニュースリーダーの話し方をそっくりまねることを決意したETC英会話のリチャード先生。

家族は皆地元の方言を話していました。

「イギリスでは話し方が自分の処遇に影響する」「訛りのないもっと綺麗な話し方を学ぶことができれば、自分にとってよりよい状況になる」という理由からです。

イギリスの階級と英語についてご興味のある方は、ぜひリチャード先生の下記のインタビューもご一読ください。

※BBCNewsリーダーの英語を学んだ理由~リチャード先生(四国) ETCマンツーマン英会話

https://etc-eikaiwa.com/former-teacher/post_118.html

◎参考図書

『Blowing the Bloody Doors Off: And Other Lessons in Life 』

『わが人生。 名優マイケル・ケインによる最上の人生指南書』

変幻自在マイケル・ケインの英語

「引退すると言ってきたが、今がまさにそうだ」

現在公開中の映画「2度目のはなればなれ」(原題:The Great Escaper)で主役を務めたイギリス人の俳優、マイケル・ケイン氏が俳優業からの引退を表明しました。2023年10月14日BBCラジオ4の「トゥデイ」に出演した際の出来事です。

※BBC Radio https://www.bbc.co.uk/sounds/play/p0glfdvw

マイケル・ケインの名前は知らなくとも、クリストファー・ノーラン監督のバットマン三部作で執事役を演じた俳優と言えば、印象に残っている方もいるのではないでしょうか。

ケイン氏は1933年にサウス・ロンドンで生まれました。父親はビリングスゲート(Billingsgate)市場で魚の運搬を、母親は日雇いの清掃員でした。住まいはロンドンの最貧民区キャンバーウェル(Camberwell)にあるアパート。部屋にバスルームはなく、トイレは部屋を出て5つ階段を降りた庭の中にありました。

父親は聡明で賢く愉快な人でした。他方、教育を十分に受けていなかったせいで、読み書きが得意でなく、肉体労働しかできませんでした。

My father was not a chirpy Cockney sparrow. He was, in truth, never truly happy. … I used to look at him and think: Blimey, with an education, what could this man have done?

父はコックニーとしての人生を謳歌していなかったのだ。確かに、決して幸福とは言えなかった。(中略) 私は父を見てこう思ったものだ。ああ、教育を受けていたらこのひとはもっと何かできただろう。

『Blowing the Bloody Doors Off: And Other Lessons in Life 』

(翻訳本『わが人生。 名優マイケル・ケインによる最上の人生指南書』

マイケル・ケイン 著、大田黒 奉之 翻訳)より

[語註]

chirpy:チーチーさえずる、陽気な

Cockney:コックニー。ロンドンのワーキングクラスのひとたちのあいだで話される、訛りのある英語、またはそれを話す人たち

Cockney sparrow:コックニー・スパロー。イギリスの俗語。上記同様コックニーのことを指す。sparrowの本来の意味は「スズメ」。このフレーズには、コックニーたちの地元のアイデンティティと誇りが凝縮されているとのことで、しばしば遊び心や愛情を込めた口調で使われる。

blimey:ああ、くそ~、驚きや興奮を表すときに使う

「俳優になりたい」そんな夢を語ったケイン氏に対して、多くの人々はこう言ったそうです。

Who do you think you are?

(自分を何様だと思っているんだ)

※Michael Caine: Breaking The Mold

ケイン氏が幼い頃は、ワーキングクラスを扱ったイギリス映画や舞台などはありませんでした。俳優になるためには、ミドルクラス、アッパークラスのアクセントの英語が話せる必要がありました。

ところが、1950年代末から1960年代初頭にかけて時代は一変。イギリスの若者やワーキングクラスにとって活気あふれる時代となりました。ビートルズの登場です。ワーキングクラス出身でリバプール訛りの4人の若者が作り出す音楽が、新しいカルチャーとして世界の注目を集めたのです。ワーキングクラスの人々のエネルギーは音楽に留まらず、演劇、映画、ファッション、アート、文学、アートでも数々の素晴らしい作品が生まれ、その才能に世界中から熱い視線が注がれました。

俳優としてのケイン氏を世界に知らしめた映画の一つが、1966年公開の『アルフィー』 (原題:Alfie)でした。

ケイン氏が演じたのは主人公のアルフィー青年。生意気で魅力的、いい加減だが、実はどこか孤独な遊び人であるコックニーの若者。映画は彼の女性遍歴を描いています。

この映画でケイン氏は初めてアカデミー賞にノミネートされ、彼が出演した映画で初めてアメリカで公開されることになりました。

This required me to redo 124 lines of dialogue.The Americans would never have understood my Cockney accent, a point that my American co-star Shelley Winters confirmed to me. She told me she hadn’t understood a word I’d said during the shoot and had resorted to watching my lips to know when to come in.)

ちなみに、この(アメリカ版の)映画では124個のセリフをやり直しさせられました。アメリカ人には私のコックニー訛りが聞き取れないと、アメリカ人の共演者であるシェリー・ウィンタースから指摘された。彼女は撮影中の私の台詞が聞き取れなかったので、私の唇の動きでタイミングをつかんだそうだ。

『Blowing the Bloody Doors Off: And Other Lessons in Life 』

(翻訳本『わが人生。 名優マイケル・ケインによる最上の人生指南書』

マイケル・ケイン 著、大田黒 奉之 翻訳)より

[語註]

redo:やり直す

resorted to:~に頼った

ケイン氏はコックニー訛りの英語だけでなく、例えば、助演男優賞を受賞した『ハンナとその姉妹』(原題:Hannah and Her Sisters)、『サイダーハウス・ルール』(原題:The Cider House Rules)ではアメリカ英語を、『ズール戦争』(Zulu)ではアッパークラスの英語を話しています。ケイン氏の映画でいろいろな英語を楽しむことができます。

12歳の時に、BBCのニュースリーダーの話し方をそっくりまねることを決意したETC英会話のリチャード先生。家族は皆地元の方言を話していました。「イギリスでは話し方が自分の処遇に影響する」「訛りのないもっと綺麗な話し方を学ぶことができれば、自分にとってよりよい状況になる」という理由からです。

イギリスの階級と英語についてご興味のある方は、ぜひリチャード先生の下記のインタビューもご一読ください。

※BBCNewsリーダーの英語を学んだ理由~リチャード先生(四国) ETCマンツーマン英会話

◎参考図書

『Blowing the Bloody Doors Off: And Other Lessons in Life 』

※THE GREAT ESCAPER (2023) Official Trailer

事務局年末年始のお休み 12月27日(金)-1月5日(日)

事務局は年末年始下記の通りお休みとなります。

年内:2024年12月27日(金)正午迄(午後から掃除)

年始:2025年1月5日(日)まで

1月6日(月)10:00amより始業となります。

お休み中のメールの開封・転送等、事務局からキャンセル連絡はできませんので直接先生へご連絡下さい。

ご不便をおかけしますがどうぞよろしくお願い申し上げます。

ETC英会話事務局

News186 モバイル版

…━━━━━★

リズムを身に着けよう!

『ライラの冒険』で

英文ライティング

★━━━━━…

If you want to write, you should read.

書きたいのなら、読むべきです

英文ライティングの力をつけるにはどうしたらよいのでしょう。

ETC英会話のアーロン先生のアドバイスは、まず「読む」ことでした。

「何を読むかは、何を書きたいかによって異なりますが、小説はお薦めです。

語彙だけなく、会話の展開方法など、小説は英語の様々な表現方法を学ぶのに適した素材だと思います」(アーロン先生)

そう言ってアーロン先生が薦めてくれたのは、おなじみJ・K・ローリング(J.K.Rowling)のハリー・ポッターシリーズ。

彼女の英語は分かりやすく、比較的簡単だとのこと。

そして、もう一人はフィリップ・プルマン(Philip Pullman)の『ライラの冒険/黄金の羅針盤』(His Dark Materials)です。

物語自体は複雑ですが、会話がとてもシンプルで、なによりアーロン先生お気に入りの作品です。

この『ライラの冒険/黄金の羅針盤』で作者のプルマン氏は、1996年にカーネギー賞とガーディアン賞を受賞。

また同シリーズの第三話『琥珀の望遠鏡』では2002年にウィットブレッド賞児童文学賞を受賞し、児童文学として初めて最優秀賞も受賞するという快挙をなしとげています。

2023年現在、ライラの冒険シリーズの3部作は、50カ国で2200万部以上を販売。

2007年には第1部が映画化され、2019年からは全3部がテレビドラマ化されました。

Lyra and her dæmon moved through the darkening hall, taking care to keep to one side, out of sight of the kitchen.

ライラと彼女のダイモン(守護精霊)は、調理場から見えないように、うす暗い食堂の一方の壁際を慎重に進んでいった。

『黄金の羅針盤』(フィリップ・プルマン著、大久保寛訳) / The Golden Compass より

プルマン氏の作品の朗読を聞いていると、作品全体に心地よいリズムを感じることがあります。

彼が6歳の頃のことでした。

母親が『Just So Stories』(ラドヤード・キプリング/Rudyard Kipling著)をよく読んでくれたそうです。

彼はその物語が大好きで、特に言葉の響きに魅了されたそうです。

Still ran Dingo–Yellow-Dog Dingo–always hungry, grinning like a rat-trap, never getting nearer, never getting farther,–ran after Kangaroo. He had to!

ディンゴはそれでも走った…イエロー・ドッグ・ディンゴは…いつも空腹で、ネズミ捕りのようにニヤニヤしながら、決して近づかず、決して離れ過ぎず、カンガルーを追いかけて走った。

そうしなければならなかった!

「The Sing-Song Of Old Man Kangaroo」より

母親が朗読してくれる本を、彼が初めて手にしたときのことです。

本をめくっていくと、ページの上の小さな黒いもの(文字)が透明になっていくのを感じたそうです。

そして、母親が何度も読んでくれたので覚えていた、言葉毎の音が聴こえてきました。

意味が分からない単語もありましたが、言葉自体が持つリズムに酔いしれました。

ページが音を記憶している。

「これが読書なんだ」とその時彼は気がついたそうです。

言語や言葉、書くこと、読むことに夢中になり始めたのは、おそらくこのときだったとプルマン氏は振り返ります。

プルマン氏のような良書を読むことで、その文章のリズムが知らず知らずのうちに身に付き、いざ自分が書く時にそのリズムが良い文書が書けるように導き、助けてくれる。

「書くためには読むこと」というアドバイスには、そういう意味があるのかもしれません。

外国文学を読むことは、登場人物の顔を想像しづらいことなどから、個人的には苦手でした。

他方『ライラの冒険/黄金の羅針盤』は、映像化されていることもあり、文章では分かりづらい事柄をイメージしやすくしてくれたり、なによりストーリー自体が面白いため、次はどうなるのかとワクワクしながら、次から次へと読み進めてしまいました。

お勧めの読書方法は、最初に翻訳本を読んでものがたりを理解した上で、原書を読むこと。

また、プルマン氏自らが朗読しているAudible版は、役者の方が総出演で、ラジオドラマを聴いてるようなドキドキ感がありお薦めです。

(*)関連リンク

※AIコンサルタントがお薦めの英文ライティング上達ツールは ― アーロン先生

[原書]

※His Dark Materials: The Golden Compass (Book 1) (English Edition)

[翻訳本]

※黄金の羅針盤〈上〉 ライラの冒険

[Audible版]

※The Golden Compass: His Dark Materials, Book 1 Audible Logo Audible版 – 完全版

・U-NEXTでシリーズ全編を視聴することができます。(31日間無料トライアル)

ダーク・マテリアルズⅠ / ライラと黄金の羅針盤

・2017年にBBCで放送されたフィリップ・プルマン氏のドキュメンタリー

Philip Pullman: Angels and Daemons (BBC)

・女優のジョージナ・モートンさんが朗読する「The Sing-Song Of Old Man Kangaroo」が楽しめます

リズムを身に着けよう!『ライラの冒険』で英文ライティング

If you want to write, you should read.

書きたいのなら、読むべきです

英文ライティングの力をつけるにはどうしたらよいのでしょう。ETC英会話のアーロン先生のアドバイスは、まず「読む」ことでした。

「何を読むかは、何を書きたいかによって異なりますが、小説はお薦めです。語彙だけなく、会話の展開方法など、小説は英語の様々な表現方法を学ぶのに適した素材だと思います」(アーロン先生)

そう言ってアーロン先生が薦めてくれたのは、おなじみJ・K・ローリング(J.K.Rowling)のハリー・ポッターシリーズ。彼女の英語は分かりやすく、比較的簡単だとのこと。

そして、もう一人はフィリップ・プルマン(Philip Pullman)の『ライラの冒険/黄金の羅針盤』(His Dark Materials)です。物語自体は複雑ですが、会話がとてもシンプルで、なによりアーロン先生お気に入りの作品です。

この『ライラの冒険/黄金の羅針盤』で作者のプルマン氏は、1996年にカーネギー賞とガーディアン賞を受賞。また同シリーズの第三話『琥珀の望遠鏡』では2002年にウィットブレッド賞児童文学賞を受賞し、児童文学として初めて最優秀賞も受賞するという快挙をなしとげています。

2023年現在、ライラの冒険シリーズの3部作は、50カ国で2200万部以上を販売。2007年には第1部が映画化され、2019年からは全3部がテレビドラマ化されました。

Lyra and her dæmon moved through the darkening hall, taking care to keep to one side, out of sight of the kitchen.

ライラと彼女のダイモン(守護精霊)は、調理場から見えないように、うす暗い食堂の一方の壁際を慎重に進んでいった。

『黄金の羅針盤』(フィリップ・プルマン著、大久保寛訳) / The Golden Compass より

DR Maggie Aderin-Pocock(宇宙科学者)による朗読

As for Will’s father, he had vanished long before Will was able to remember him. Will was passionately curious about his father,

“Was he a rich man?”

“Where did he go?”

“Why did he go?”

“Is he dead?”

“Will he come back?”

“What was he like?”

The last question was the only one she could help him with.

父にいたっては、ウィルが物心つく前にすでにゆくえ不明になっていた。ウィルは、 父のことをいろいろ知りたくてしかたなかったので、よく母を質問ぜめにして困らせ たものだ。母は、その質問にほとんど答えられなかった。

「とうさんは金持ちだったの?」

「どこへ行ったの?」

「どうして行ったの?」

「死んだの?」

「帰ってくるの?」

「どんな人だったの?」

母が答えられるのは、最後の質問だけだった。

※Stig Abell氏(新聞編集者、ラジオの司会者)による朗読

プルマン氏の作品の朗読を聞いていると、作品全体に心地よいリズムを感じることがあります。

彼が6歳の頃のことでした。母親が『Just So Stories』(ラドヤード・キプリング/Rudyard Kipling著)をよく読んでくれたそうです。彼はその物語が大好きで、特に言葉の響きに魅了されたそうです。

Still ran Dingo–Yellow-Dog Dingo–always hungry, grinning like a rat-trap, never getting nearer, never getting farther,–ran after Kangaroo. He had to!

ディンゴはそれでも走った…イエロー・ドッグ・ディンゴは…いつも空腹で、ネズミ捕りのようにニヤニヤしながら、決して近づかず、決して離れ過ぎず、カンガルーを追いかけて走った。そうしなければならなかった!

「The Sing-Song Of Old Man Kangaroo」より

母親が朗読してくれる本を、彼が初めて手にしたときのことです。本をめくっていくと、ページの上の小さな黒いもの(文字)が透明になっていくのを感じたそうです。そして、母親が何度も読んでくれたので覚えていた、言葉毎の音が聴こえてきました。意味が分からない単語もありましたが、言葉自体が持つリズムに酔いしれました。ページが音を記憶している。「これが読書なんだ」とその時彼は気がついたそうです。

言語や言葉、書くこと、読むことに夢中になり始めたのは、おそらくこのときだったとプルマン氏は振り返ります。

プルマン氏のような良書を読むことで、その文章のリズムが知らず知らずのうちに身に付き、いざ自分が書く時にそのリズムが良い文書が書けるように導き、助けてくれる。「書くためには読むこと」というアドバイスには、そういう意味があるのかもしれません。

外国文学を読むことは、登場人物の顔を想像しづらいことなどから、個人的には苦手でした。他方『ライラの冒険/黄金の羅針盤』は、映像化されていることもあり、文章では分かりづらい事柄をイメージしやすくしてくれたり、なによりストーリー自体が面白いため、次はどうなるのかとワクワクしながら、次から次へと読み進めてしまいました。

お勧めの読書方法は、最初に翻訳本を読んでものがたりを理解した上で、原書を読むこと。また、プルマン氏自らが朗読しているAudible版は、役者の方が総出演で、ラジオドラマを聴いてるようなドキドキ感がありお薦めです。

(*)関連リンク

※AIコンサルタントがお薦めの英文ライティング上達ツールは ― アーロン先生

[原書]

※His Dark Materials: The Golden Compass (Book 1) (English Edition)

※His Dark Materials: The Golden Compass (Book 1) (English Edition)

[翻訳本]

※黄金の羅針盤〈上〉 ライラの冒険

※黄金の羅針盤〈上〉 ライラの冒険

[Audible版]

※The Golden Compass: His Dark Materials, Book 1 Audible Logo Audible版 – 完全版

※The Golden Compass: His Dark Materials, Book 1 Audible Logo Audible版 – 完全版

・U-NEXTでシリーズ全編を視聴することができます。(31日間無料トライアル)

ダーク・マテリアルズⅠ / ライラと黄金の羅針盤

・2017年にBBCで放送されたフィリップ・プルマン氏のドキュメンタリー

Philip Pullman: Angels and Daemons (BBC)

・女優のジョージナ・モートンさんが朗読する「The Sing-Song Of Old Man Kangaroo」が楽しめます

News185 モバイル版

Thanks for finding her.

(車を見つけてくれてありがとう)

キアヌ・リーブス(Keanu Reeves)主演のアクション映画『ジョン・ウィック:チャプター2』(John Wick: Chapter 2)での台詞です。

現在『ジョン・ウィック』シリーズは4作まで続いていますが、その第2作です。

ジョンはギャングに車を盗まれてしまいました。

亡き妻との思い出が詰まった大切な車です。

それを探し出してくれたのは、自動車修理会社のオーレリオ(Aurelio)でした。

”her”はジョンの愛車のこと。

「彼女」と擬人化することで、乗り物への愛着や敬意を表現しています。

さて、このジョンの台詞ですが何度聞いても(Thanks for findinger)のように聞こえます。

ETC英会話のアーロン先生の解説によれば、「これは”her”の”h”音が脱落し、残った”er”が、前の単語の”finding”の”g”と結合、その上で(findinger)のように1つの単語のように発音している」のだそうです。

finding (h)er — (h)が脱落

finding + er — gとerが結合

findinger — ひとつの単語のように発音

この映画では、ジョンの聴き取りづらい台詞が続きます。

愛車フォード・マスタングを取り戻す際に、ギャングの激しい抵抗にあったため車はボロボロになってしまいました。

エンジンは外れかけ、シャーシは曲がり、軌道軸は壊れ、フロントガラスには大きなヒビが入ってしまいました。

到底修理が可能には思えませんが、ジョンは悪びれる様子もなくオーレリオに言いました。

Let me know when it’s fixed.

(直ったら教えてくれ)

このクールな台詞は、次のように聞こえます。

lemino wenitsixt

アーロン先生によれば、”it’s”の”s”と”f”が結合、そして”f”がほとんど発音されず、さらに”wenitsixt”のように1つの単語のように発音しているとのことです。

「キアヌは喋り方に抑揚がなく、また単語と単語の間に切れ目がありません。

よって単語同士が前後で結合し、その際にhやfなどの強い音が脱落変化する傾向があります。

ただし、このような喋り方はネイティブスピーカーの日常会話では、よくあることです。

例えば、私の出身のケンタッキーでも、多分私を含め多くの人がこのような話し方をしていると思います」(アーロン先生)

では、このような英語が、聞き取れるようになるにはどうしたらよいのでしょうか?

「残念ながら簡単に聴き取るためのコツのようなもの、近道はありません。

映画であればまず字幕で英文を確認。

その上で何度か繰り返して聞いてみます。

そして、自分でも真似をして声に出して言ってみます。

普段このような喋り方をする必要はありまけんが、これを繰り返すうちに、どの音が脱落し、どのように変化し、単語同士がどのように結合しているのかが、わかるようになってきます」(アーロン先生)

興味深いのは「ジョン・ウィックの英語はわかりづらい」と、海外のSNSでも話題になっていることです。

「ジョンは敵との格闘で喉や胸をなぐられ過ぎて、発生が難しくなってしまったのか」、「カーアクションで頭を強く打ってしまったのではないか」「適切な言葉を繋ぎ合わせて文章にすることができていない」などと投稿がありあした。

これに対して、「いや、彼はベラルーシ出身(育ち?)という設定なので、英語が母国語ではない人の喋り方という役作りだ」とか、「映画の第1作から第3作はたった1週間の出来事」「この短期間にあれだけ車をぶつけられ、銃で撃たれた上に、医師による適切な治療も受けられず、さらにほとんど寝てなければ、あのような話し方になるのはしょうがない」「亡き妻からの贈り物だった子犬を殺されるなど、ジョンは失意のどん底にある。

そういう時は人が言葉少なになるのは当たり前」などなどの返答があり、映画ファンの方々が楽しみながら議論をしています。

※[John Wick] Does Mr. Wick have a speech impediment of some kind? : r/AskScienceFiction

([ジョン・ウィック】ウィック氏は言語障害のようなものを持っていますか?)

[語註]

speech impediment

発話[発語・言語]障害

一般的にアクション映画では、アクションが多めで台詞が少ない傾向があり、英語学習の題材には不向きな場合もあります。

「キアヌであれば古い作品ですが」とアーロン先生が勧めてくれた映画です。

『マイ・プライベート・アイダホ』(My Own Private Idaho)

映画『スタンド・バイ・ミー』で注目を集めたリヴァー・フェニックス(River Phoenix)と共に主演を務めています。

現在ではアクションスターとしてのイメージが強くなったキアヌですが、この映画では饒舌で、より聞き取りやすい英語で話しており、聞き取りの練習になるとのことです。

映画の中の1つの台詞がきっかけとなり、次の映画へと世界が広がって行きます。あ

なたもETC英会話のレッスンで、大好きな映画を題材に先生と楽しみながら会話をしてみてはいかがでしょうか。

(*)関連リンク

※AIコンサルタントがお薦めの英文ライティング上達ツールは ― アーロン先生(要町) ETCマンツーマン英会話

※映画『ジョン・ウィック:チャプター2』(John Wick: Chapter 2) 字幕編

※映画『マイ・プライベート・アイダホ』(My Own Private Idaho)

(試聴にはアマゾンプライムへの登録が必要になります。作品によっては有料の場合があります)

海外SNSで話題!? キアヌ・リーブスの英語は分かりづらい?

車を見つけてくれてありがとう

キアヌ・リーブス(Keanu Reeves)主演のアクション映画『ジョン・ウィック:チャプター2』(John Wick: Chapter 2)での台詞です。現在『ジョン・ウィック』シリーズは4作まで続いていますが、その第2作です。

ジョンはギャングに車を盗まれてしまいました。亡き妻との思い出が詰まった大切な車です。それを探し出してくれたのは、自動車修理会社のオーレリオ(Aurelio)でした。

”her”はジョンの愛車のこと。「彼女」と擬人化することで、乗り物への愛着や敬意を表現しています。

さて、このジョンの台詞ですが何度聞いても(Thanks for findinger)のように聞こえます。

ETC英会話のアーロン先生の解説によれば、「これは”her”の”h”音が脱落し、残った”er”が、前の単語の”finding”の”g”と結合、その上で”findinger”のように1つの単語のように発音している」のだそうです。

finding + er — gとerが結合

findinger — ひとつの単語のように発音

この映画では、ジョンの聴き取りづらい台詞が続きます。

愛車フォード・マスタングを取り戻す際に、ギャングの激しい抵抗にあったため車はボロボロになってしまいました。エンジンは外れかけ、シャーシは曲がり、軌道軸は壊れ、フロントガラスには大きなヒビが入ってしまいました。

到底修理が可能には思えませんが、ジョンは悪びれる様子もなくオーレリオに言いました。

直ったら教えてくれ

このクールな台詞は、次のように聞こえます。

アーロン先生によれば、”it’s”の”s”と”f”が結合、そして”f”がほとんど発音されず、さらに”wenitsixt”のように1つの単語のように発音しているとのことです。

「キアヌは喋り方に抑揚がなく、また単語と単語の間に切れ目がありません。よって単語同士が前後で結合し、その際にhやfなどの強い音が脱落変化する傾向があります。ただし、このような喋り方はネイティブスピーカーの日常会話では、よくあることです。例えば、私の出身のケンタッキーでも、多分私を含め多くの人がこのような話し方をしていると思います」(アーロン先生)

では、このような英語が、聞き取れるようになるにはどうしたらよいのでしょうか?

「残念ながら簡単に聴き取るためのコツのようなもの、近道はありません。映画であればまず字幕で英文を確認。その上で何度か繰り返して聞いてみます。そして、自分でも真似をして声に出して言ってみます。普段このような喋り方をする必要はありまけんが、これを繰り返すうちに、どの音が脱落し、どのように変化し、単語同士がどのように結合しているのかが、わかるようになってきます」(アーロン先生)

興味深いのは「ジョン・ウィックの英語はわかりづらい」と、海外のSNSでも話題になっていることです。

「ジョンは敵との格闘で喉や胸をなぐられ過ぎて、発生が難しくなってしまったのか」、「カーアクションで頭を強く打ってしまったのではないか」「適切な言葉を繋ぎ合わせて文章にすることができていない」などと投稿がありあした。

これに対して、「いや、彼はベラルーシ出身(育ち?)という設定なので、英語が母国語ではない人の喋り方という役作りだ」とか、「映画の第1作から第3作はたった1週間の出来事」「この短期間にあれだけ車をぶつけられ、銃で撃たれた上に、医師による適切な治療も受けられず、さらにほとんど寝てなければ、あのような話し方になるのはしょうがない」「亡き妻からの贈り物だった子犬を殺されるなど、ジョンは失意のどん底にある。そういう時は人が言葉少なになるのは当たり前」などなどの返答があり、映画ファンの方々が楽しみながら議論をしています。

※[John Wick] Does Mr. Wick have a speech impediment of some kind? : r/AskScienceFiction

([ジョン・ウィック】ウィック氏は言語障害のようなものを持っていますか?)

speech impediment

発話[発語・言語]障害

一般的にアクション映画では、アクションが多めで台詞が少ない傾向があり、英語学習の題材には不向きな場合もあります。「キアヌであれば古い作品ですが」とアーロン先生が勧めてくれた映画です。

『マイ・プライベート・アイダホ』(My Own Private Idaho)

映画『スタンド・バイ・ミー』で注目を集めたリヴァー・フェニックス(River Phoenix)と共に主演を務めています。現在ではアクションスターとしてのイメージが強くなったキアヌですが、この映画では饒舌で、より聞き取りやすい英語で話しており、聞き取りの練習になるとのことです。

映画の中の1つの台詞がきっかけとなり、次の映画へと世界が広がって行きます。あなたもETC英会話のレッスンで、大好きな映画を題材に先生と楽しみながら会話をしてみてはいかがでしょうか。

(*)関連リンク

※AIコンサルタントがお薦めの英文ライティング上達ツールは ― アーロン先生 ETCマンツーマン英会話

(*)映画の英文字幕の検索サイト

https://www.scripts.com/

※映画『ジョン・ウィック:チャプター2』(John Wick: Chapter 2) 字幕編

※映画『マイ・プライベート・アイダホ』(My Own Private Idaho)

(試聴にはアマゾンプライムへの登録が必要になります。作品によっては有料の場合があります)

AIコンサルタントがお薦めの英文ライティング上達ツールは ― アーロン先生 ETCマンツーマン英会話

アーロン先生

― お生まれはどちらですか?

アメリカのインディアナ州フォートウェイン(Fort Wayne)です。父が勤務していたゼネラル・モーターズ(GMの工場がありました。その後、ミシガン州に引っ越して11歳くらいまでそこで暮らしました。

ゼネラル・モーターズでは新車種の生産が始まるたびに、その生産拠点が変わりました。父の仕事の都合上、私たち家族もそれに合わせて転居する必要がありました。

私が生まれたのはインディアナ州でしたが、ミシガン州やケンタッキー州での生活の方が長く続きました。

― ケンタッキーはどんなところですか?

場所によりますが基本的には工場都市です。西部にミシシッピ(Mississippi)川が流れ、その周辺に多くの工場が立ち並んでいました。東部にはアパラチア(Appalachia)山脈がそびえ、鉱業がさかんに行われていました。炭鉱の町がありました。

私が住んでいたのはその山と川の間。畜産農場が行われていて、丘には牛が放たれていました。タバコ畑もありました。

Paris,,Kentucky United States

― 日本に来て何年ですか?

12年になります。

― 来日の目的は?

もともと私はアメリカ以外の国で暮らしてみたいと思っていました。その上で、日本はアメリカとは様々な点で異なる国だと思いましたし、なにより安心安全な場所だと感じていました。

大学はアメリカで卒業していましたので、日本では大学院に進学し、その後Phd(博士号)を取得しました。専攻は天文学です。現在はAIのコンサルタントとして働いています。

― 英語を教えるようになったきっかけは?

最初は学生時代にアルバイトとして始めました。卒業後すぐに就職したのですが、生徒さんとの新しい出逢いがとても楽しかったので、英会話レッスンはその後も続けることにしました。現在では生徒さんの多くが私の友人になっています。

ー どのような生徒さんが多いですか?

会社員の方やマネージャークラス。舞台演出家の方に教えたこともあります。また、仕事を引退した後も英語を学びたいという生徒さんもいらっしゃいます。

ー 英語のライティング・スキルをつけたいという生徒さんには、どのようなアドバイスをされますか。

昨今、ライティングを学ぶための便利なツールが色々とあります。

まずあまりお薦めしないのは、ChatGPTです。これを利用すると、AIがあなたに代わって英文を書き上げてくれます。良い文章だとは思うのですが、ライティングの勉強にはならないかもしれません。あなたの元の文章を完全に書き換えてしまうので、どこをどのように添削したのかがわからないのです。

何度か私がお奨めしたことがあるのは、Grammarlyのようなスペルチェック、文法チェックのツールです。このようなツールは、あなたの文章のどこが悪くて、どのように修正すべきなのかを教えてくれます。

あとは、あなたの文章を添削してくれるネイティブスピーカーの友人がいると、とても助かるでしょう。

また、英文を読むこと、リーディングもライティングの上達には効果的です。

ー どんな題材を読むのがよいのでしょう?

あなたが何を書きたいかによります。

小説を読むのがお薦めですが、学べる英語はある程度限定的かもしれません。webのニュースサイトなどもよいですが、ニュース英語には特異な表現が使われています。

やはりお薦めは、さまざまなタイプの英語を織り交ぜながら読むことでしょうか。

小説が良いのは、語彙に限らず、様々な表現に出会えることです。

また、小説には会話文が多く含まれるのも良い点です。会話がどんなふうに進んでいくのかを、理解することが、ライティングの上達に効果的だと思います。

ー お薦めの小説はありますか?

ハリー・ポッターシリーズ。作者、J・K・ローリング(J. K. Rowling)の文章はわかりやすく、比較的理解しやすいです。

もう一つは個人的に大好きなのがフィリップ・プルマン(Philip Pullman)の作品です。ストーリーは少々込み入っていますが、『黄金の羅針盤』(原題:”His Dark Materials: Northern Lights”)が有名ですね。彼の文章は本当に複雑な個所もあれば、とてもシンプルな会話もあります。色々なスタイルが混ざり合っています。また、訛りのある話し方の登場人物の台詞は、その訛りの通りに綴られていますので、そこも勉強になります。

ー 最後に英会話プライベートレッスンの先生を探している生徒さんにアドバイスをいただけますか

レッスンに必要なのは、楽しい経験です。楽しければ、英語が覚えられる。楽しい体験と共に、英語の使い方をより強く記憶することができるのです。ただ英語を勉強したいだけなら、本やビデオで自分で勉強すればいい。

ですから、一緒にレッスンしていて、楽しめる先生を見つけるべきです。たとえば、自分の興味のある分野や共通点のある先生を見つけるのがよいと思います。

そして、自分が本当に興味のあるトピックを探してみてください。テキストやカリキュラムだけではありません。レッスンだけに集中せず、そこから派生する話題にも意識を向けてください。あなたが本当に楽しめる何かが潜んでいるかもしれません。

ー 楽しいからこそレッスンを続けることができるんですね。今日はたくさんアドバイスありがとうございました。

事務局・夏季休業のお知らせ(2024年)

ETC事務局は、下記の通り夏季休業となります。

8月13日(火)~15日(木)を夏季休業とさせていただきます。

ご迷惑をおかけしますがどうぞよろしくお願い申し上げます。

土・日、祝日と繋がる連休は下記の通りです。

・7/13(土)~7/15(月・祝)

・8/10(土)~8/15(木)

※レッスン中の会員の方へ

・お休み中のメール開封・転送等、事務局からキャンセル連絡はできませんので直接先生へご連絡下さい。

・連絡先を紛失されている方はお早めに事務局へお問い合わせください。

News184 モバイル版

…━━━━━★

宇多田ヒカルの作詞と

スティーブン・キングの言葉

★━━━━━…

The most important things are the hardest things to say.

最も重要なことは、言うのが最も難しい(Sptephen King / スティーブン・キング)

宇多田ヒカルさんは「EIGHT-JAM」(テレビ朝日系)に出演した際、米国人作家スティーブン・キング氏の言葉を引用して、作詞の難しさを語りました。

「歌詞が表現する物語、テーマにおいて、ほとんど言い切った気がするのに、まだ何行か完成していない最後の部分がある。

単に言葉数を埋めるわけにもいかず、大事なこと、意味があることを絞り出したい。

でも難しい。

諦めないでずっと考えた挙句に、『わっ、そうか!!』と思える、自分でも全く予想していなかった発見、発想の転換が出てくる」(宇多田ヒカルさん)

宇多田ヒカルさんが引用したスティーブン・キング氏の言葉は、映画『スタンド・バイ・ミー』(原題: Stand by Me)の原作『スタンド・バイ・ミー – 秋の目覚め -』(原題: The Body、作: スティーブン・キング(Sptephen King))の冒頭に登場します。

次のように続きます。

…because words diminish them — words shrink things that seemed limitless when they were in your head to no more than living size when they’re brought out.

なぜならば、言葉はものごとを縮小させてしまい、頭の中で考えているときには無限に思えることでも、いざ口にだしてしまうと実物大のひろがりしかなくなってしまうからだ ( 『スタンド・バイ・ミー – 秋の目覚め -』(スティーブン・キング作、山田順子訳))

[語註]

diminish 少なく[小さく]する

shrink 〔サイズを〕縮ませる

bring out 〔言葉を〕発する、しゃべらせる

中編小説『スタンド・バイ・ミー』において、最も重要なできごととは何だったのでしょうか。

それは主人公のゴーディが、仲間と冒険の旅に出た翌朝早く、ひとり森の中で一頭の雌鹿と出会う体験です。

映画の中にも登場する印象的なシーンです。

We looked at each other for a long time… I think it was a long time.

私と鹿は長いこと、じっと見つめあっていた……長い時間だったと思う。(『スタンド・バイ・ミー – 秋の目覚め -』(スティーブン・キング作、山田順子訳))

ゴーディはこの感動的な体験を、共に旅をしていた友人達に話すことはありませんでした。

でも、彼にとって雌鹿との出会いは、この小旅行での最高の部分であり、一番すがすがしい部分でした。

そして、その後の人生で辛い事があるたびに、雌鹿と見つめあったあのひとときを思い返すようになります。

ベトナム戦争で恐ろしい目に遭ったとき、息子が難病の可能性があると診断されたとき、母親が危篤状態となったとき。

そういうとき主人公は、あの朝にもどっていて、あの雌鹿のことを考えているといいます。

it was a moment I found myself returning to, almost helplessly, when there was trouble in my life

ふと気が付くと、人生のトラブルに出会ったとき、ほとんどなすすべもなく、あのひとときに帰っている。(『スタンド・バイ・ミー – 秋の目覚め -』(スティーブン・キング作、山田順子訳))

[語註]

helplessly どうしようもなく、どうすることもできず

この一節を読んでいて、写真家星野道夫さんの言葉を思い出しました。

子どもの頃に見た風景がずっと心の中に残ることがある。

いつか大人になり、さまざまな人生の岐路に立った時、人の言葉でなく、いつか見た風景に励まされたり勇気を与えられたりすることがきっとあるような気がする。( 『旅をする木』(星野道夫著) – ルース氷河より)

「風景に勇気づけられる」。

日米の作家が、同じような表現を残していることに驚きます。

主人公のゴーディは雌鹿に出会ったあの朝に励まされていたのです。

諦めずに言葉を探し続けた星野道夫さん、そしてスティーブン・キング氏が同様の言葉の「発見」をしたのかもしません。

たとえ難しくとも、言葉を探し続け、大切なことを伝え、多く読者や聴衆からの共感、共鳴、感動を呼ぶ作品を作り続ける作家やアーティストたち。

彼らの創作活動への感謝と作品に向き合う真摯な姿勢に尊敬の念が堪えません。

(※)参考図書

・スタンド・バイ・ミー―恐怖の四季 秋冬編

スティーヴン・キング著、山田順子訳

https://amzn.to/3QA43mY

・The Body

Stephen King著

https://amzn.to/4adzieq

・旅をする木

星野道夫著

https://amzn.to/4btzWFE

(※)参照リンク

・映画『スタンド・バイ・ミー』※

https://amzn.to/3QB1DUY

※アマゾンプライムへの登録が必要です。

宇多田ヒカルの作詞とスティーブン・キングの言葉

The most important things are the hardest things to say.

最も重要なことは、言うのが最も難しい

(Sptephen King / スティーブン・キング)

宇多田ヒカルさんは「EIGHT-JAM」(テレビ朝日系)に出演した際、米国人作家スティーブン・キング氏の言葉を引用して、作詞の難しさを語りました。

「歌詞が表現する物語、テーマにおいて、ほとんど言い切った気がするのに、まだ何行か完成していない最後の部分がある。単に言葉数を埋めるわけにもいかず、大事なこと、意味があることを絞り出したい。でも難しい。諦めないでずっと考えた挙句に、『わっ、そうか!!』と思える、自分でも全く予想していなかった発見、発想の転換が出てくる」(宇多田ヒカルさん)

宇多田ヒカルさんが引用したスティーブン・キング氏の言葉は、映画『スタンド・バイ・ミー』(原題: Stand by Me)の原作『スタンド・バイ・ミー – 秋の目覚め -』(原題: The Body、作: スティーブン・キング(Sptephen King))の冒頭に登場します。

次のように続きます。

…because words diminish them — words shrink things that seemed limitless when they were in your head to no more than living size when they’re brought out.

なぜならば、言葉はものごとを縮小させてしまい、頭の中で考えているときには無限に思えることでも、いざ口にだしてしまうと実物大のひろがりしかなくなってしまうからだ

『スタンド・バイ・ミー – 秋の目覚め -』(スティーブン・キング作、山田順子訳)

[語註]

diminish 少なく[小さく]する

shrink 〔サイズを〕縮ませる

bring out 〔言葉を〕発する、しゃべらせる

中編小説『スタンド・バイ・ミー』において、最も重要なできごととは何だったのでしょうか。

それは主人公のゴーディが、仲間と冒険の旅に出た翌朝早く、ひとり森の中で一頭の雌鹿と出会う体験です。映画の中にも登場する印象的なシーンです。

We looked at each other for a long time… I think it was a long time.

私と鹿は長いこと、じっと見つめあっていた……長い時間だったと思う。

『スタンド・バイ・ミー – 秋の目覚め -』(スティーブン・キング作、山田順子訳)

ゴーディはこの感動的な体験を、共に旅をしていた友人達に話すことはありませんでした。でも、彼にとって雌鹿との出会いは、この小旅行での最高の部分であり、一番すがすがしい部分でした。

そして、その後の人生で辛い事があるたびに、雌鹿と見つめあったあのひとときを思い返すようになります。

ベトナム戦争で恐ろしい目に遭ったとき、息子が難病の可能性があると診断されたとき、母親が危篤状態となったとき。そういうとき主人公は、あの朝にもどっていて、あの雌鹿のことを考えているといいます。

it was a moment I found myself returning to, almost helplessly, when there was trouble in my life

ふと気が付くと、人生のトラブルに出会ったとき、ほとんどなすすべもなく、あのひとときに帰っている。

『スタンド・バイ・ミー – 秋の目覚め -』(スティーブン・キング作、山田順子訳)

[語註]

helplessly どうしようもなく、どうすることもできず

この一節を読んでいて、写真家星野道夫さんの言葉を思い出しました。

子どもの頃に見た風景がずっと心の中に残ることがある。いつか大人になり、さまざまな人生の岐路に立った時、人の言葉でなく、いつか見た風景に励まされたり勇気を与えられたりすることがきっとあるような気がする。

『旅をする木』(星野道夫著) – ルース氷河より

「風景に勇気づけられる」。日米の作家が、同じような表現を残していることに驚きます。主人公のゴーディは雌鹿に出会ったあの朝に励まされていたのです。

諦めずに言葉を探し続けた星野道夫さん、そしてスティーブン・キング氏が同様の言葉の「発見」をしたのかもしません。

たとえ難しくとも、言葉を探し続け、大切なことを伝え、多く読者や聴衆からの共感、共鳴、感動を呼ぶ作品を作り続ける作家やアーティストたち。彼らの創作活動への感謝と作品に向き合う真摯な姿勢に尊敬の念が堪えません。

(※)参考図書

・スタンド・バイ・ミー―恐怖の四季 秋冬編

スティーヴン・キング著、山田順子訳

・The Body

Stephen King著

・旅をする木

星野道夫著

(※)参照リンク

・映画『スタンド・バイ・ミー』※

※アマゾンプライムへの登録が必要です。

News183 モバイル版

…━━━━━★

ニュース英語をすらすら読む

6つのポイント「大谷選手結婚」

★━━━━━…

ニュース記事を読むのが苦手という方へ。

『今度こそすらすら読めるようになる 「ニュース英語」の読み方』(三輪 裕範 著)が、お薦めです。

ニュース英語特有の6つポイントをつかんでおけば、ニュース英語をより速く、深く読むことができるようになる、と著者は強調します。

1.言い換え表現が大好き

2.ニュース英語は情報追加型

3.比喩表現が頻出する

4.無生物主語を偏愛する

5.生きた表現の宝庫である引用文が多い

6.感情表現が豊かである

(NewsLetter構成の都合上、著書の記述とは順番を変えています)

スペースの都合上、ここで6つ全ては説明できせん前半の1から3まで、今話題の大谷翔平選手の結婚のニュースを題材にして見ていきましょう。

1.言い換え表現が大好き

ニュース英語は驚くほど言い換え表現が好きです。

ニュース英語に限った事ではありませんが、ニュース記事が同じ単語や語句を繰り返すような単調な文章になっていたら、読者は途中で飽きてしまいます。

また、そのような文章は稚拙な印象を与え、記者の教養のなさを示すことになるかもしれません。

このため記者はできるだけ同じ単語や語句を使わず、別の表現に言い換える努力をしています。

The Los Angeles Dodgers star’s announcement came as a shock as he has closely guarded his private life.

ロサンゼルス・ドジャースのスター選手の発表は衝撃を与えた。なぜなら、彼は私生活を厳しく守ってきたからだ。

“I wanted everyone to know I am now married,” the 29-year-old said on Thursday in an Instagram post.

「僕が今結婚していることをみんなに知ってほしかった」と、29歳の彼は木曜日にインスタグラムに投稿した。

Ohtani described his Japanese bride as someone “who is very special to me” but did not disclose her identity.

大谷は日本人の結婚相手を「僕にとって特別な人」と説明したが、彼女の身元を明かすことはなかった。

(2024年3月1日、BBC News)

[誤注]

announcement 発表

come as a shock 衝撃を与える

__-year-old _歳の人

describe 説明する

disclose 明らかにする、暴露する

identity 〔人や物の〕正体、身元

”The Los Angeles Dodgers star”(ロサンゼルス・ドジャースのスター選手)と、” the 29-year-old”(29歳の彼)は、”Ohtani”の言い換えです。

”Ohtani”や”he”などを使用せず、このような語句に置き換えることで、文章にリズムが出てくるのを感じます。

もちろん、大谷選手はとても有名ですので「ドジャースのスター選手」「29歳」が彼のことだとすぐにわかった方も多いでしょう。

この言い換えにピンとくることが、ニュース英語読解のポイントのひとつです。

2.ニュース英語は情報追加型

ニュース英語の構造は、後ろに続く文書を読んでいけばいくほど新しい情報がどんどん追加される形になっています。

つまり、英文を前から順番にそのまま読んでいくことが、最も合理的、効率的です。

他方、中高等学校の英語の授業で、関係代名詞やthat節などが出てくる英文をこなれた日本語に訳すために、後ろから前にいったん戻らなければならないことを学習された方も多いと思います。

でも、ニュースを読んでいく時は、基本的には英文を前から順番通りに読みます。

受験英語の和訳問題のように、後ろから前に戻って読む必要はありません。

Ohtani, who has kept his personal life out of the spotlight despite being one of MLB’s biggest names, told reporters at the Dodgers’ spring training facility in Arizona that he had married a woman that he had known for about three to four years and went public to avoid future distractions, The Athletic reported.

(2024年3月1日、New York Post)

MLB屈指のビッグネームでありながら、私生活にスポットライトが当たらないようにしてきた大谷は、アリゾナにあるドジャースの春季キャンプ施設で記者団に対し、3~4年ほど前から知っていた女性と結婚し、将来集中を乱されないように公にしたと語った、と『アスレチック』紙が報じた。

[誤注]

despite ~にもかかわらず

go public 公表[公開・発表]する、公にする

to avoid distractions 集中を乱されないように

上の英文を頭から後ろへと順番に読んでいきます。

例えばこんなふうに。

大谷さんは、

「Ohtani」

これまでずっと私生活にスポットライトが当たらないようにしてきました。

「who has kept his personal life out of the spotlight」

その彼が記者団に語りました。

「told reporters」

語った場所はat以下、アリゾナにあるドジャースの春季キャンプ施設です。

「at the Dodgers’ spring training facility in Arizona」

何を語ったかというとthat以下のこと。つまり、ある女性と結婚していたこと。

「that he had married a woman」

どんな女性かというと、次に続くthat以下に説明がある通り、彼の3~4年ほど前からの知人です。

「that he had known for about three to four years」

今回なぜ公表したかというと、理由はto以下にあります。野球に集中することを 将来的に邪魔されないために。

「went public to avoid future distractions」

以上のことを、アスレチック紙が報じました。

「The Athletic reported.」

最初は慣れが必要ですが、後から出てくる情報をどんどん追加して内容を理解しながら前から後ろに読んでゆく、前に戻らない習慣をつけると、読むスピードも速くなっていくと思います。

3.比喩表現が頻出する

ニュース英語の3つ目の特徴は、比喩を使うなどして間接的に表現することが非常に多いということ。

欧米の新聞や雑誌編集者は、読者に記事を読んでもらうために、記者にこうした表現上の技巧を強く求めるそうです。

他方、日本の新聞雑誌の記事では、表現上のワザや文章の巧みさなどはあまり求められていません。

事実を伝えるべきニュース記事が、見たまま聞いたままを直接的に表現せずに、間接的な表現が用いられることで、ニュース英語に戸惑った方も多いのではないでしょうか。

でも、「ニュース英語には比喩表現が頻出する」という心構えがあれば、読み方も変わってくるかもしれません。

Shohei Ohtani is no longer a free agent on dating market: Japanese star announces marriage

(2024年2月29日、Los Angeles Times)

大谷翔平はもはや出会い系マーケットではフリーエージェントではない: 日本のスターが結婚を発表

[誤注]

no longer もはや~でない

free agent フリーエージェント、自由契約選手

dating market 出会い系市場、

フリーエージェント(free agent)とは、特にプロ野球で、一定期間の試合経験を積み、どの球団とも自由に契約する権利を獲得した選手のことです。

上の文章では、独身だった大谷選手をこのフリーエージェントに例えています。

ただし、プロ野球選手としてではなく、交際相手に出会う場におけるフリーエージェントです。

つまり、あなたと結婚する可能性だってある独身男性という意味です。

その彼が「もはやフリーエージェントではなくなった」ということですから、「あなたが結婚できたかもしれない大谷選手ですが、残念ながらその可能性はなくなりました」というようなニュアンスでしょうか。

この比喩的表現には、その時代の流行や話題、さらにはその国の文化、歴史などが背景にある場合があります。

ぜひ、ネイティブスピーカーが講師を務めるETC英会話のレッスンを活用して、ニュース英語の読解にチャレンジしてみてください。

(*)関連リンク

※『今度こそすらすら読めるようになる 「ニュース英語」の読み方』(三輪 裕範 著)

(Amazon Prime会員であれば、Kindle版が無料で読めるようです)

※Shohei Ohtani: Baseball superstar announces marriage to Japanese woman

(2024年3月1日、BBC News)

※Shohei Ohtani is no longer a free agent on dating market: Japanese star announces marriage

(2024年2月29日、Los Angeles Times)

ニュース英語をすらすら読む6つのポイント「大谷選手結婚」

ニュース記事を読むのが苦手という方へ。『今度こそすらすら読めるようになる 「ニュース英語」の読み方』(三輪 裕範 著)が、お薦めです。

ニュース英語特有の6つポイントをつかんでおけば、ニュース英語をより速く、深く読むことができるようになる、と著者は強調します。

2.ニュース英語は情報追加型

3.比喩表現が頻出する

4.無生物主語を偏愛する

5.生きた表現の宝庫である引用文が多い

6.感情表現が豊かである

(NewsLetter構成の都合上、著書の記述とは順番を変えています)

スペースの都合上、ここで6つ全ては説明できせん。前半の1から3まで、今話題の大谷翔平選手の結婚のニュースを題材にして見ていきましょう。

1.言い換え表現が大好き

ニュース英語は驚くほど言い換え表現が好きです。ニュース英語に限った事ではありませんが、ニュース記事が同じ単語や語句を繰り返すような単調な文章になっていたら、読者は途中で飽きてしまいます。また、そのような文章は稚拙な印象を与え、記者の教養のなさを示すことになるかもしれません。

このため記者はできるだけ同じ単語や語句を使わず、別の表現に言い換える努力をしています。

The Los Angeles Dodgers star’s announcement came as a shock as he has closely guarded his private life.”I wanted everyone to know I am now married,” the 29-year-old said on Thursday in an Instagram post.Ohtani described his Japanese bride as someone “who is very special to me” but did not disclose her identity.

(2024年3月1日、BBC News)

ロサンゼルス・ドジャースのスター選手の発表は衝撃を与えた。なぜなら、彼は私生活を厳しく守ってきたからだ。「僕が今結婚していることをみんなに知ってほしかった」と、29歳の彼は木曜日にインスタグラムに投稿した。大谷は日本人の結婚相手を「僕にとって特別な人」と説明したが、彼女の身元を明かすことはなかった。

[誤注]

announcement 発表

come as a shock 衝撃を与える

__-year-old _歳の人

describe 説明する

disclose 明らかにする、暴露する

identity 〔人や物の〕正体、身元

”The Los Angeles Dodgers star”(ロサンゼルス・ドジャースのスター選手)と、” the 29-year-old”(29歳の彼)は、”Ohtani”の言い換えです。

”Ohtani”や”he”などを使用せず、このような語句に置き換えることで、文章にリズムが出てくるのを感じます。

もちろん、大谷選手はとても有名ですので「ドジャースのスター選手」「29歳」が彼のことだとすぐにわかった方も多いでしょう。この言い換えにピンとくることが、ニュース英語読解のポイントのひとつです。

2.ニュース英語は情報追加型

ニュース英語の構造は、後ろに続く文書を読んでいけばいくほど新しい情報がどんどん追加される形になっています。つまり、英文を前から順番にそのまま読んでいくことが、最も合理的、効率的です。

他方、中高等学校の英語の授業で、関係代名詞やthat節などが出てくる英文をこなれた日本語に訳すために、後ろから前にいったん戻らなければならないことを学習された方も多いと思います。

でも、ニュースを読んでいく時は、基本的には英文を前から順番通りに読みます。受験英語の和訳問題のように、後ろから前に戻って読む必要はありません。

Ohtani, who has kept his personal life out of the spotlight despite being one of MLB’s biggest names, told reporters at the Dodgers’ spring training facility in Arizona that he had married a woman that he had known for about three to four years and went public to avoid future distractions, The Athletic reported.

(2024年3月1日、New York Post)

MLB屈指のビッグネームでありながら、私生活にスポットライトが当たらないようにしてきた大谷は、アリゾナにあるドジャースの春季キャンプ施設で記者団に対し、3~4年ほど前から知っていた女性と結婚し、将来集中を乱されないように公にしたと語った、と『アスレチック』紙が報じた。

[誤注]

despite ~にもかかわらず

go public 公表[公開・発表]する、公にする

to avoid distractions 集中を乱されないように

上の英文を頭から後ろへと順番に読んでいきます。例えばこんなふうに。

大谷さんは、

「Ohtani」

これまでずっと私生活にスポットライトが当たらないようにしてきました。

「who has kept his personal life out of the spotlight」

その彼が記者団に語りました。

「told reporters」

語った場所はat以下、アリゾナにあるドジャースの春季キャンプ施設です。

「at the Dodgers’ spring training facility in Arizona」

何を語ったかというとthat以下のこと。つまり、ある女性と結婚していたこと。

「that he had married a woman」

どんな女性かというと、次に続くthat以下に説明がある通り、彼の3~4年ほど前からの知人です。

「that he had known for about three to four years」

今回なぜ公表したかというと、理由はto以下にあります。野球に集中することを 将来的に邪魔されないために。

「went public to avoid future distractions」

以上のことを、アスレチック紙が報じました。

「The Athletic reported.」

最初は慣れが必要ですが、後から出てくる情報をどんどん追加して内容を理解しながら前から後ろに読んでゆく、前に戻らない習慣をつけると、読むスピードも速くなっていくと思います。

3.比喩表現が頻出する

ニュース英語の3つ目の特徴は、比喩を使うなどして間接的に表現することが非常に多いということ。欧米の新聞や雑誌編集者は、読者に記事を読んでもらうために、記者にこうした表現上の技巧を強く求めるそうです。

他方、日本の新聞雑誌の記事では、表現上のワザや文章の巧みさなどはあまり求められていません。

事実を伝えるべきニュース記事が、見たまま聞いたままを直接的に表現せずに、間接的な表現が用いられることで、ニュース英語に戸惑った方も多いのではないでしょうか。

でも、「ニュース英語には比喩表現が頻出する」という心構えがあれば、読み方も変わってくるかもしれません。

Shohei Ohtani is no longer a free agent on dating market: Japanese star announces marriage

(2024年2月29日、Los Angeles Times)

大谷翔平はもはや出会い系マーケットではフリーエージェントではない: 日本のスターが結婚を発表

[誤注]

no longer もはや~でない

free agent フリーエージェント、自由契約選手

dating market 出会い系市場、

フリーエージェント(free agent)とは、特にプロ野球で、一定期間の試合経験を積み、どの球団とも自由に契約する権利を獲得した選手のことです。

上の文章では、独身だった大谷選手をこのフリーエージェントに例えています。ただし、プロ野球選手としてではなく、交際相手に出会う場におけるフリーエージェントです。つまり、あなたと結婚する可能性だってある独身男性という意味です。

その彼が「もはやフリーエージェントではなくなった」ということですから、「あなたが結婚できたかもしれない大谷選手ですが、残念ながらその可能性はなくなりました」というようなニュアンスでしょうか。

この比喩的表現には、その時代の流行や話題、さらにはその国の文化、歴史などが背景にある場合があります。ぜひ、ネイティブスピーカーが講師を務めるETC英会話のレッスンを活用して、ニュース英語の読解にチャレンジしてみてください。

(*)関連リンク

※『今度こそすらすら読めるようになる 「ニュース英語」の読み方』(三輪 裕範 著)

(Amazon Prime会員であれば、Kindle版が無料で読めるようです)

※Shohei Ohtani: Baseball superstar announces marriage to Japanese woman

(2024年3月1日、BBC News)

※Shohei Ohtani is no longer a free agent on dating market: Japanese star announces marriage

(2024年2月29日、Los Angeles Times)

◆ETCマンツーマン英会話 学習院下 豊島区高田 サンドラ先生

サンドラ先生

◆(学習院下、豊島区高田):サンドラ先生

・米国人/女性

・来日約20年

・お子様から社会人まで幅広く教えています。

・海外出張準備、入国管理のロールプレーなど

・生徒さんのニーズに合わせた優しく楽しいレッスンが人気です。

▽サンドラ先生のインタビュー記事

https://etc-eikaiwa.com/teachers/post_70.html

News182 モバイル版

…━━━━━★

ブロードウェイミュージカル

『Come From Away』で英会話

★━━━━━…

Understand Newfoundland.

(ニューファンドランドを理解しよう)

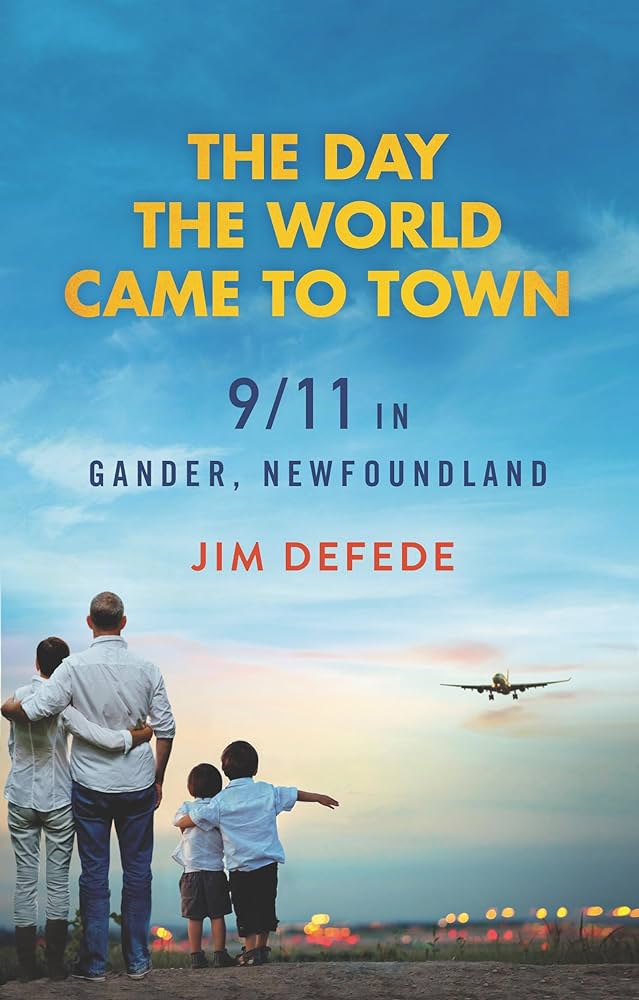

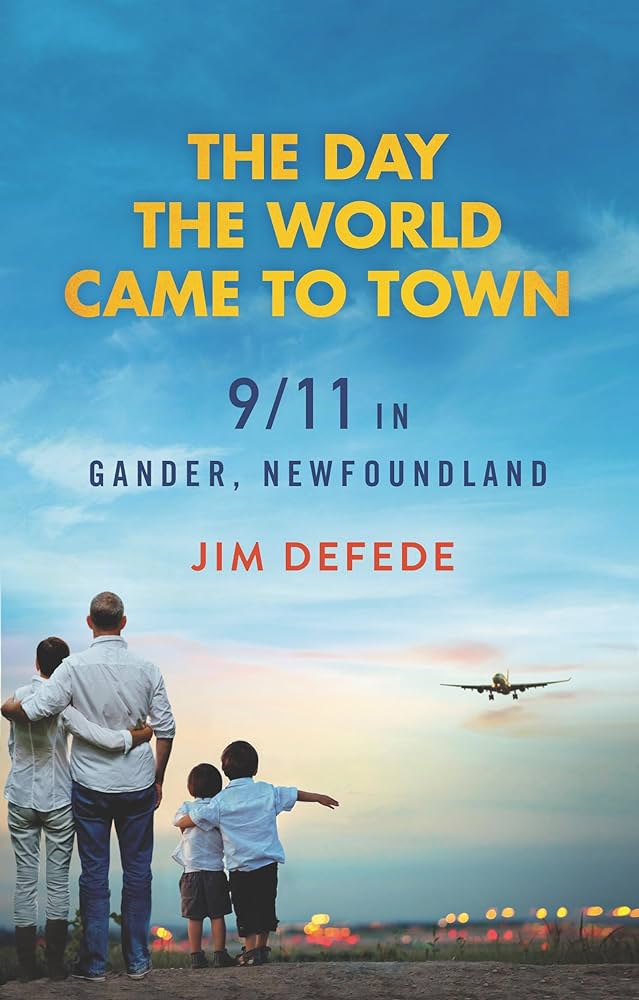

2001年9月11日、同時多発テロ事件発生で米国は全空域を閉鎖。

これにより迂回を命じられた38機の旅客機と7千人の乗員乗客を受け入れたのは、カナダ北東部のニューファンドランド島にあるガンダー国際空港でした。

ガンダーは人口1万人足らずの小さな町です。

突然、町の人口とほぼ同数の訪問客を迎えることになったわけですから、7千人が宿泊できるホテルも、利用できる交通手段もありません。

しかし、機知にとんだガンダーの人々の前向きで素早い行動により、遠来の人々を温かく迎えるための準備が進められました。

全ての公共施設は避難宿泊所となりました。

7千人の来訪者を運んだのはスクールバスでした。

空港を何度も往復もして彼らを運びました。

人種も宗教も食生活も異なる様々な人がガンダーの町に集まりました。

言葉の問題もありました。

バプテスト教会は、モルドバから来た40名の乗客を受け入れました。

彼らはロシア語しか話すことができず、不安でいっぱいでした。

その時、ガンダーの人にこんなアイディアが思い浮かびました。

Someone came up with the idea to use the Bible, because they had a Russian Bible with them.

彼らはロシア語の聖書を持っていたので、聖書を使うことを思いついた人がいました。

So we looked up at Philippians chapter 4 verse 6.

そこで私たちはピリピ人への手紙4章6節を探しました。

“Be anxious for nothing.

“何も心配することはありません。

But in everything by prayer and supplication with thanksgiving.Let your requests be made known to God”

しかし、すべてにおいて、感謝をもって祈り、願い求めることによって、あなたがたの願いが神に知らされるようにしなさい”

カナダドキュメンタリー映画『You Are Here: A Come from Away Story』より

ロシア語も英語も聖書には同じ番号がふられています。

聖書をめくり同じ聖句を読んだモルドバ人の表情に初めて笑顔が浮かびました。

もともとニューファンドランドに定住していた人々は、裕福でも教養があったわけでもありません。

彼らは魚を求めてやってきたのです。

イングランド南部の海岸沿いの町、プリマスやブリストル、プール、そしてアイルランドの西海岸、バリーバニオンやウォーターヴィル、ゴールウェイなどの出身です。

ボートに乗り大西洋を横断し最初に辿り着いたのが、ニューファンドランド島でした。

彼らは厳しい天候に見舞われながら、生き残るために隣人と隣人が助け合うことを学んできました。

荒涼とした、しかし美しい島で生き残る唯一の方法は、お互いに協力することでした。

最初の入植者たちがこの地に到達して以来、この精神は何世紀にもわたって培われてきました。

ニューファンドランドの人々が好んで話すエピソードがあります。

1942年2月18日、アメリカの駆逐艦USSとその補給艦ポルックス号は、激しい嵐に見舞われ、ニューファンドランド島南岸にあるビュリン半島の崖下で座礁しました。

両船は大破し193人の船員が溺死しました。

他方、島の人々は身の危険を顧みず、氷に閉ざされた崖を下り、救助を試み186人の船員の命を救いました。

ニューファンドランド島の人々は、何世紀にもわたり、労働者階級の英語とアイルランド語を混ぜ合わせたような、独自のスタイルと言語を作り上げてきました。

”Dictionary of Newfoundland English”と言う辞書があることからも、その特殊さが分かります。

※”Dictionary of Newfoundland English”

https://amzn.to/3uz2gXh

実は、この”Newfoundland”の発音も難しいとのこと。

“New Found Land “のように3つの異なる単語であるかのように発音されることはありません。

また、スカンジナビアの”New Finland “のように発音されることもありません。

これは正しくは、”Newfin-land “です。

“Newfoundland”の発音で重要なのは、とても速く言うことだそうです。

発音のヒントになるのは、 “Understand Newfoundland.”(ニューファンドランドを理解しよう)というフレーズ。

“Understand”と”Newfoundland”という2つの単語は韻を踏んでおり、発音も似ているそうです。

このニューファンドランド島の人々の9.11での行動を題材にしたブロードウェイ・ミュージカル『カムフロムアウェイ』(Come From Away)が、日本で初めて公演されます。ご興味のある方は足を運んでみてはいかがでしょうか。

ブロードウェイミュージカル

https://horipro-stage.jp/stage/comefromaway2024/

(*)関連リンク

『The Day the World Came to Town: 9/11 in Gander, Newfoundland』 (Jim DeFede 著)

カナダドキュメンタリー映画『You Are Here: A Come from Away Story』

ミュージカルのブロードウェイ版はApple TVで視聴することができます。

(会員登録要、1週間無料視聴あり)

ブロードウェイミュージカル『Come From Away』で英会話

(ニューファンドランドを理解しよう)

2001年9月11日、同時多発テロ事件発生で米国は全空域を閉鎖。これにより迂回を命じられた38機の旅客機と7千人の乗員乗客を受け入れたのは、カナダ北東部のニューファンドランド島にあるガンダー国際空港でした。

ガンダーは人口1万人足らずの小さな町です。突然、町の人口とほぼ同数の訪問客を迎えることになったわけですから、7千人が宿泊できるホテルも、利用できる交通手段もありません。

しかし、機知にとんだガンダーの人々の前向きで素早い行動により、遠来の人々を温かく迎えるための準備が進められました。

全ての公共施設は避難宿泊所となりました。7千人の来訪者を運んだのはスクールバスでした。空港を何度も往復もして彼らを運びました。

人種も宗教も食生活も異なる様々な人がガンダーの町に集まりました。言葉の問題もありました。

バプテスト教会は、モルドバから来た40名の乗客を受け入れました。彼らはロシア語しか話すことができず、不安でいっぱいでした。その時、ガンダーの人にこんなアイディアが思い浮かびました。

Someone came up with the idea to use the Bible, because they had a Russian Bible with them. So we looked up at Philippians chapter 4 verse 6.

“Be anxious for nothing.But in everything by prayer and supplication with thanksgiving. Let your requests be made known to God”

彼らはロシア語の聖書を持っていたので、聖書を使うことを思いついた人がいました。

そこで私たちはピリピ人への手紙4章6節を探しました。

“何も心配することはありません。しかし、すべてにおいて、感謝をもって祈り、願い求めることによって、あなたがたの願いが神に知らされるようにしなさい”

カナダドキュメンタリー映画『You Are Here: A Come from Away Story』より

ロシア語も英語も聖書には同じ番号がふられています。聖書をめくり同じ聖句を読んだモルドバ人の表情に初めて笑顔が浮かびました。

もともとニューファンドランドに定住していた人々は、裕福でも教養があったわけでもありません。彼らは魚を求めてやってきたのです。イングランド南部の海岸沿いの町、プリマスやブリストル、プール、そしてアイルランドの西海岸、バリーバニオンやウォーターヴィル、ゴールウェイなどの出身です。ボートに乗り大西洋を横断し最初に辿り着いたのが、ニューファンドランド島でした。

彼らは厳しい天候に見舞われながら、生き残るために隣人と隣人が助け合うことを学んできました。荒涼とした、しかし美しい島で生き残る唯一の方法は、お互いに協力することでした。最初の入植者たちがこの地に到達して以来、この精神は何世紀にもわたって培われてきました。

ニューファンドランド島 wikipediaより

ニューファンドランドの人々が好んで話すエピソードがあります。1942年2月18日、アメリカの駆逐艦USSとその補給艦ポルックス号は、激しい嵐に見舞われ、ニューファンドランド島南岸にあるビュリン半島の崖下で座礁しました。両船は大破し193人の船員が溺死しました。他方、島の人々は身の危険を顧みず、氷に閉ざされた崖を下り、救助を試み186人の船員の命を救いました。

ニューファンドランド島の人々は、何世紀にもわたり、労働者階級の英語とアイルランド語を混ぜ合わせたような、独自のスタイルと言語を作り上げてきました。”Dictionary of Newfoundland English”と言う辞書があることからも、その特殊さが分かります。

※”Dictionary of Newfoundland English”

実は、この”Newfoundland”の発音も難しいとのこと。”New Found Land “のように3つの異なる単語であるかのように発音されることはありません。また、スカンジナビアの”New Finland “のように発音されることもありません。これは正しくは、”Newfin-land “です。

”Newfoundland”の発音で重要なのは、とても速く言うことだそうです。発音のヒントになるのは、 “Understand Newfoundland.”(ニューファンドランドを理解しよう)というフレーズ。”Understand”と”Newfoundland”という2つの単語は韻を踏んでおり、発音も似ているそうです。

このニューファンドランド島の人々の9.11での行動を題材にしたブロードウェイ・ミュージカル『カムフロムアウェイ』(Come From Away)が、日本で初めて公演されます。ご興味のある方は足を運んでみてはいかがでしょうか。

ブロードウェイミュージカル

(*)関連リンク

参考図書

『The Day the World Came to Town: 9/11 in Gander, Newfoundland』 (Jim DeFede 著)

カナダドキュメンタリー映画『You Are Here: A Come from Away Story』

<iframe width=”560″ height=”315″ src=”https://www.youtube.com/embed/XYWG-vVdkbM?si=ltXwnXMnaAAqsZO2″ title=”YouTube video player” frameborder=”0″ allow=”accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share” allowfullscreen></iframe>

ミュージカルのブロードウェイ版はApple TVで視聴することができます。

(会員登録要、1週間無料視聴あり)

ブロードウェイミュージカル カム フロム アウェイ

◆ETCマンツーマン英会話 東横線大倉山 モーリーン先生

◆(東横線大倉山) モーリーン先生

・大倉山徒歩10分、永住米国人女性、60代。

・ビジネス専門学校卒業後、英語を教える資格TESOL取得。

・YMCAで英語講師経験、自宅でプライベート講師約20年。

・小学生もOKです。

・AppleのFaceTimeでリモートレッスンしています。

News181 モバイル版

…━━━━━★

木漏れ日は英語で?

映画『PERFECT DAYS』で

英会話

★━━━━━…

KOMOREBI: The sunlight that filters through the leaves of the trees.

(こもれび。木々の葉のすきまから射す日の光)

『Lost in Translation: An Illustrated Compendium of Untranslatable Words』(『翻訳できない世界のことば』(エラ・フランシス・サンダース (著), 前田 まゆみ (翻訳))によれば、日本語の「木漏れ日」という単語は英語にはないそうです。

役所広司さんがカンヌ映画祭で最優秀男優賞を受賞した映画『PERFECT DAYS』では、この木漏れ日が幾度となく映し出されます。

※映画『PERFECT DAYS』予告編

監督のヴィム・ヴェンダースさん (Wim Wenders)はインタビューで、この木漏れ日が持つ意味を次のように説明しています。

役所さんが演じた主人公の「平山」が、最初に木漏れ日の存在を感じたとする場面です。

映画の中には描かれなかったもう一つの物語、ビジネスマンだった平山がトイレ清掃員としての人生を歩みだすきっかけとなった出来事です。

かつて平山は裕福で影響力のある成功したビジネスマンとして生きていました。

でも、彼はその人生をあまり謳歌していませんでした。

満ち足りなさの中で、彼の人生は下り坂になって行きました。

ある朝、平山は悪夢にうなされて、酷い頭痛と共に目覚めます。

安っぽくて見苦しいホテルの一室で、なぜ自分がそこにいるのか全く分からない。

すると突然、風に揺れる葉っぱ越しに射す陽の光が彼を照らします。

そして、壁に映るこの木漏れ日は、彼以外のどの人間にも向けられていないことに気が付きます。

He realized that light had traveled for millions of miles from the Sun to reach him, only him.

(その光が太陽から数百マイルも旅をして彼に降り注ぎ、彼だけに降り注いでいたことに彼は気づく。)

And that light had needed several seconds to get there, to get only to him and create only for him this beautiful little miracle, this amazing play of light.

(その光は数分かけてそこまでたどり着く。)

And he realized he was unique.

(彼だけに届いて、彼だけのために美しくささやかな奇跡を、素晴らしい光の遊戯を映し出してみせるために。)

そして彼は、自分の存在が唯一無二だと気がついた。

※ヴィム・ヴェンダース監督ロングインタビュー_『PERFECT DAYS』より

[語註]

realize

気付く、〔~を〕悟る、〔~を〕自覚する、〔~を〕実感する

amazing

驚くほどの、すごい、素晴らしい

unique

ただ一つだけの、他に存在しない、唯一(無二)の

そして、平山は仕事を辞めます。

その仕事は自分を幸せにしないことに気がついたからです。

彼に必要なのは、陽の光と風に揺れる木を見ることだけでした。

それを見ることができたとき、しあわせな気持ちになりました。

そして、いつでも木漏れ日が眺められることを約束してくれる仕事、公園のトイレ清掃員となります。

平山は光と木々を愛でるだけの簡素な生活を始めるようになります。

映画『PERFECT DAYS』を観て、それまでは気にも留めなかった当たり前のような些細なでき事が、じつは当たり前のことではなく、いくつもの奇跡が重なってそこにあるのだということを、あらためて思いました。

あなたは最近どんな映画に出逢いましたか?映画の感想をETCのレッスンで先生と語り合ってみてはいかがでしょうか。

(*)参考図書

『Lost in Translation: An Illustrated Compendium of Untranslatable Words』Ella Frances Sanders (著)

木漏れ日は英語で?映画『PERFECT DAYS』で英会話

こもれび。木々の葉のすきまから射す日の光

『Lost in Translation: An Illustrated Compendium of Untranslatable Words』(『翻訳できない世界のことば』(エラ・フランシス・サンダース (著), 前田 まゆみ (翻訳))によれば、日本語の「木漏れ日」という単語は英語にはないそうです。

役所広司さんがカンヌ映画祭で最優秀男優賞を受賞した映画『PERFECT DAYS』では、この木漏れ日が幾度となく映し出されます。

※映画『PERFECT DAYS』予告編

監督のヴィム・ヴェンダースさん (Wim Wenders)はインタビューで、この木漏れ日が持つ意味を次のように説明しています。

役所さんが演じた主人公の「平山」が、最初に木漏れ日の存在を感じたとする場面です。映画の中には描かれなかったもう一つの物語、ビジネスマンだった平山がトイレ清掃員としての人生を歩みだすきっかけとなった出来事です。

かつて平山は裕福で影響力のある成功したビジネスマンとして生きていました。でも、彼はその人生をあまり謳歌していませんでした。満ち足りなさの中で、彼の人生は下り坂になって行きました。

ある朝、平山は悪夢にうなされて、酷い頭痛と共に目覚めます。安っぽくて見苦しいホテルの一室で、なぜ自分がそこにいるのか全く分からない。すると突然、風に揺れる葉っぱ越しに射す陽の光が彼を照らします。そして、壁に映るこの木漏れ日は、彼以外のどの人間にも向けられていないことに気が付きます。

He realized that light had traveled for millions of miles from the Sun to reach him, only him.

And that light had needed several seconds to get there, to get only to him and create only for him this beautiful little miracle, this amazing play of light.

And he realized he was unique.

その光が太陽から数百マイルも旅をして彼に降り注ぎ、彼だけに降り注いでいたことに彼は気づく。

その光は数分かけてそこまでたどり着く。彼だけに届いて、彼だけのために美しくささやかな奇跡を、素晴らしい光の遊戯を映し出してみせるために。

そして彼は、自分の存在が唯一無二だと気がついた。

※ヴィム・ヴェンダース監督ロングインタビュー_『PERFECT DAYS』より

[語註]

realize

気付く、〔~を〕悟る、〔~を〕自覚する、〔~を〕実感する

amazing

驚くほどの、すごい、素晴らしい

unique

ただ一つだけの、他に存在しない、唯一(無二)の

そして、平山は仕事を辞めます。その仕事は自分を幸せにしないことに気がついたからです。彼に必要なのは、陽の光と風に揺れる木を見ることだけでした。それを見ることができたとき、しあわせな気持ちになりました。そして、いつでも木漏れ日が眺められることを約束してくれる仕事、公園のトイレ清掃員となります。平山は光と木々を愛でるだけの簡素な生活を始めるようになります。

映画『PERFECT DAYS』を観て、それまでは気にも留めなかった当たり前のような些細なでき事が、じつは当たり前のことではなく、いくつもの奇跡が重なってそこにあるのだということを、あらためて思いました。

あなたは最近どんな映画に出逢いましたか?映画の感想をETCのレッスンで先生と語り合ってみてはいかがでしょうか。

(*)参考図書

『Lost in Translation: An Illustrated Compendium of Untranslatable Words』Ella Frances Sanders (著)

News180 モバイル版

…━━━━━★

なぜ”Black Friday”

(暗黒の金曜日)

が特売日に?

★━━━━━…

「今年がんばったあなたへ、Amazon ブラックフライデー。

いよいよ今年最後のビッグセール」。

先日まで何度も耳にしたAmazonのCMです。

米国では次のようなCMソングが流れていました。

Amazon has so many deals on Black Friday this year.

今年のブラックフライデーは、アマゾンのお買い得商品が目白押しだ。

[語注]

deals

掘り出し物、バーゲン品、お買い得品

Black Fridayを直訳すると「暗黒の金曜日」。

それがなぜ「ビッグセール」の呼称になっているのでしょうか。

1869年9月24日金曜日にアメリカのウォール街で起きた金融恐慌は、Black Friday(暗黒の金曜日)と呼ばれています。

Black Fridayが「ビッグセール」に使われるようになった経緯が、下記のサイトによくまとめられていました。

※The Origins of “Black Friday”

(November 25, 2011 | By Ben Zimmer)

現在米国では11月の第4木曜日がThanksgiving Day(感謝祭)の祝日で、翌日の金曜日が”Black Friday”と呼ばれています。

年末まで続くクリスマス商戦のキックオフの日という位置づけです。

リサーチャーのボニー・テイラー=ブレイク(Bonnie Taylor-Blake)さんによれば、感謝祭の翌日を”Black Friday”と呼んだ最も古い例は、『Factory Management and Maintenance』という業界雑誌1951年11月号だそうです。

タイトルは「What To Do About “Friday After Thanksgiving”」(「感謝祭明けの金曜日」をどうするか)という記事です。

当時、感謝祭の翌日の金曜日は、多くの労働者が体調不良などと偽り欠勤したそうです。

祝日の木曜日に続き、金曜日も休めば4連休になるからです。

まるでペストでも発生したかのように、一斉に病欠する労働者たち。

工場の生産は計画通り進まず、経営者は頭を抱えます。

そんな状況を、ユーモア―も込めて “Black Friday”(暗黒の金曜日)と表現したのかもしれません。

“Friday-after-Thanksgiving-itis” is a disease second only to the bubonic plague in its effects.

「感謝祭後の金曜日病」は、ペストに次ぐ影響力を持つ病気である。

At least that’s the feeling of those who have to get production out, when the “Black Friday” comes along.

少なくとも「ブラックフライデー 」がやってくると、生産を中止しなければならない人たちはそう感じるだろう。

— What To Do About “Friday After Thanksgiving” 『Factory Management and Maintenance』

[語注]

-itis

~病

冗談や言葉のあやとして、人の好ましくない状態(無気力など)を表す架空の病名を作る。

senioritis(もうすぐ卒業なので学習意欲をなくすこと)、loseritis(ぐうたら病)など。

the bubonic plague

腺ペスト

1960年代初頭フィラデルフィアでは、感謝祭翌日の金曜日にショッピング街が人や車でごった返す様子を、警官たちは「Black Friday」と表現するようになりました。

テイラー=ブレイクさんは1961年の同市の広報誌Public Relations Newsで、「Black Friday」が使われている記事を発見しました。

For downtown merchants throughout the nation, the biggest shopping days normally are the two following Thanksgiving Day.

全米の繁華街の商店にとって、最大のショッピング・デーは通常、感謝祭に続く二日間である。

Resulting traffic jams are an irksome problem to the police and, in Philadelphia, it became customary for officers to refer to the post-Thanksgiving days as Black Friday and Black Saturday.

その結果生じる交通渋滞は警察にとって厄介な問題であり、フィラデルフィアでは感謝祭後の週末を、ブラックフライデーとブラックサタデーと呼ぶのが警官の慣例となった。

— Public Relations News, Dec. 18, 1961, p. 2.

[語注]

traffic jams

交通渋滞

irksome

厄介な、イライラするような

しかし、PR誌で使われたこの表現は商業界の人々には不人気でした。

交通渋滞を避けようとして、客足が遠のいてしまう。

商売上マイナスのイメージだと言うのです。

彼らは代わりにBig Fridayという言葉を使おうとしましたが、広まりませんでした。

他方、Black Fridayはフィラデルフィアのみならず、全米に拡散してゆきました。

店内に溢れる買い物客に、ある種の恐怖を感じながらも、この大混雑をBlack Fridayと呼ぶことに、人々は皮肉とユーモア―を感じ、適切な表現だと受け入れたのかもしれません。

つまりBlack Fridayには多かれ少なかれ必ず否定的な意味合いが含まれていると、テイラー=ブレイクさんは考えています。

テイラー・ブレイクさんによれば、Black Fridayに企業が「黒字になる」という意味合いが登場し始めたのは1980年代に入ってからとのこと。

Black Fridayをより前向きなニュアンスで再ブランディングするために、「Black Fridayのblackは、”back in the black “(黒字回復)のblackだ」という説明が用いられるようになりました。

ちなみに日本語の「黒字」という言葉は、明治時代にイギリスから伝わった複式簿記から派生した外来語です。

複式簿記では支出が収入を上回った場合は赤のインクで、逆に収入が支出を上回った場合は黒インクで記載していました。

[例文]

A’s PC business is in the red.

A社のPC事業は赤字だ。

We are in the black this month.

今月は黒字だ。

たくさんの人で溢れかえる様子を日本語では「黒山の人だかり」と言ったりします。

Black Fridayの語源にもどこか似ていて、興味深いですね。

ところでBlack Fridayの前日のThanksgiving Dayを、海外の人々はどのように過ごしているのでしょうか。

日本のお正月に似ているとの説明も目にします。人それぞれ、家族それぞれに異なった過ごし方がありそうです。

ETCの英会話レッスンで、先生のThanksgiving Dayの過ごし方を質問してみてはいかがでしょうか。

How do you spend Thanksgiving?

なぜ”Black Friday”(暗黒の金曜日)が特売日に?

「今年がんばったあなたへ、Amazon ブラックフライデー。いよいよ今年最後のビッグセール」。

先日まで何度も耳にしたAmazonのCMです。米国では次のようなCMソングが流れていました。

今年のブラックフライデーは、アマゾンのお買い得商品が目白押しだ。

deals

掘り出し物、バーゲン品、お買い得品

Black Fridayを直訳すると「暗黒の金曜日」。それがなぜ「ビッグセール」の呼称になっているのでしょうか。1869年9月24日金曜日にアメリカのウォール街で起きた金融恐慌は、Black Friday(暗黒の金曜日)と呼ばれています。

Black Fridayが「ビッグセール」に使われるようになった経緯が、下記のサイトによくまとめられていました。

※The Origins of “Black Friday”

(November 25, 2011 | By Ben Zimmer)

現在米国では11月の第4木曜日がThanksgiving Day(感謝祭)の祝日で、翌日の金曜日が”Black Friday”と呼ばれています。年末まで続くクリスマス商戦のキックオフの日という位置づけです。

リサーチャーのボニー・テイラー=ブレイク(Bonnie Taylor-Blake)さんによれば、感謝祭の翌日を”Black Friday”と呼んだ最も古い例は、『Factory Management and Maintenance』という業界雑誌1951年11月号だそうです。タイトルは「What To Do About “Friday After Thanksgiving”」(「感謝祭明けの金曜日」をどうするか)という記事です。

当時、感謝祭の翌日の金曜日は、多くの労働者が体調不良などと偽り欠勤したそうです。祝日の木曜日に続き、金曜日も休めば4連休になるからです。

まるでペストでも発生したかのように、一斉に病欠する労働者たち。工場の生産は計画通り進まず、経営者は頭を抱えます。そんな状況を、ユーモア―も込めて “Black Friday”(暗黒の金曜日)と表現したのかもしれません。

“Friday-after-Thanksgiving-itis” is a disease second only to the bubonic plague in its effects. At least that’s the feeling of those who have to get production out, when the “Black Friday” comes along.

「感謝祭後の金曜日病」は、ペストに次ぐ影響力を持つ病気である。少なくとも「ブラックフライデー 」がやってくると、生産を中止しなければならない人たちはそう感じるだろう。

— What To Do About “Friday After Thanksgiving”

『Factory Management and Maintenance』

[語注]

-itis

~病

冗談や言葉のあやとして、人の好ましくない状態(無気力など)を表す架空の病名を作る。senioritis(もうすぐ卒業なので学習意欲をなくすこと)、loseritis(ぐうたら病)など。

the bubonic plague

腺ペスト

1960年代初頭フィラデルフィアでは、感謝祭翌日の金曜日にショッピング街が人や車でごった返す様子を、警官たちは「Black Friday」と表現するようになりました。テイラー=ブレイクさんは1961年の同市の広報誌Public Relations Newsで、「Black Friday」が使われている記事を発見しました。

For downtown merchants throughout the nation, the biggest shopping days normally are the two following Thanksgiving Day. Resulting traffic jams are an irksome problem to the police and, in Philadelphia, it became customary for officers to refer to the post-Thanksgiving days as Black Friday and Black Saturday.

全米の繁華街の商店にとって、最大のショッピング・デーは通常、感謝祭に続く二日間である。その結果生じる交通渋滞は警察にとって厄介な問題であり、フィラデルフィアでは感謝祭後の週末を、ブラックフライデーとブラックサタデーと呼ぶのが警官の慣例となった。

— Public Relations News, Dec. 18, 1961, p. 2.

[語注]

traffic jams

交通渋滞

irksome

厄介な、イライラするような

しかし、PR誌で使われたこの表現は商業界の人々には不人気でした。交通渋滞を避けようとして、客足が遠のいてしまう。商売上マイナスのイメージだと言うのです。彼らは代わりにBig Fridayという言葉を使おうとしましたが、広まりませんでした。

他方、Black Fridayはフィラデルフィアのみならず、全米に拡散してゆきました。店内に溢れる買い物客に、ある種の恐怖を感じながらも、この大混雑をBlack Fridayと呼ぶことに、人々は皮肉とユーモア―を感じ、適切な表現だと受け入れたのかもしれません。つまりBlack Fridayには多かれ少なかれ必ず否定的な意味合いが含まれていると、テイラー=ブレイクさんは考えています。

テイラー・ブレイクさんによれば、Black Fridayに企業が「黒字になる」という意味合いが登場し始めたのは1980年代に入ってからとのこと。Black Fridayをより前向きなニュアンスで再ブランディングするために、「Black Fridayのblackは、”back in the black “(黒字回復)のblackだ」という説明が用いられるようになりました。

ちなみに日本語の「黒字」という言葉は、明治時代にイギリスから伝わった複式簿記から派生した外来語です。複式簿記では支出が収入を上回った場合は赤のインクで、逆に収入が支出を上回った場合は黒インクで記載していました。

[例文]

A’s PC business is in the red.

A社のPC事業は赤字だ。

We are in the black this month.

今月は黒字だ。

たくさんの人で溢れかえる様子を日本語では「黒山の人だかり」と言ったりします。Black Fridayの語源にもどこか似ていて、興味深いですね。

ところでBlack Fridayの前日のThanksgiving Dayを、海外の人々はどのように過ごしているのでしょうか。日本のお正月に似ているとの説明も目にします。人それぞれ、家族それぞれに異なった過ごし方がありそうです。

ETCの英会話レッスンで、先生のThanksgiving Dayの過ごし方を質問してみてはいかがでしょうか。

How do you spend Thanksgiving?

News179 モバイル版

…━━━━━★

「言葉で表せないものに声を」

ノーベル文学賞ヨン・フォッセ

★━━━━━…

The Nobel Prize in Literature for 2023 is awarded to the Norwegian author Jon Fosse,

“for his innovative plays and prose which give voice to the unsayable”.

2023年のノーベル文学賞は、ノルウェーの作家ヨン・フォッセに贈られる。

「その革新的な戯曲と散文で、言葉にできないものに声を与えた」

The Nobel Prize, Press release

[語注]

award ~ for ~

~を称えて〔賞などを〕与える[授与する]

innovative

〔アイデア・手法などが従来のものとは異なり〕革新的な、創造力に富む

play

戯曲、脚本

prose

散文

unsayable

言葉で言い表せないこと

戯曲作家・詩人であるヨン・フォッセは、1959年にノルウェー西海岸のハウゲスン( Haugesund)で生れました。

詩、童話、小説、戯曲と作品は多岐に渡ります。

戯曲だけでも40篇を超え、世界の50か国以上の言語に翻訳されています。

作品上演が最も多いのはフランス語圏(フランス、ベルギー、スイス)とドイツ語圏(ドイツ、オーストリア、スイス)。

日本では『だれか、来る』『名前』『眠れ、よい子よ』『ある夏の一日』、『死のヴァリエーション』、『スザンナ』等の戯曲が上演されています。

2007年に『死のヴァリエーション』(アントワーヌ・コーベ演出・照明)に出演した長塚京三氏は、今回の受賞に際して、談話を寄せています。

「台本は非常にユニークだと思いました。

生活臭がなくてまるで詩のよう。

登場人物は固有名詞を持たず、時代や国も分からない」「作品は、水墨画のようにささっとした筆致で描かれ、北欧特有のカチーンと研ぎ澄まされた空気感が加わっているのが魅力でした」

※長塚京三さん「日本上演増えて」 ノーベル賞ヨン・フォッセ氏を語る

(朝日新聞、2023年10月5日)

作品は全てニューノルシュク(nynorsk、新ノルウェー語)という言語で書かれています。

ノルウェーには、大きく分けて二つの言語があります。

一つは、首都オスロ―を中心とした地域で使われるボークモール(bokmål)。

これは一般言語で、学校でもこの言語が使われています。

もうひとつがニューノルシュクで、フォッセ氏が現在住んでいるベルゲン(Bergen)を中心とする西海岸で使われる書き言葉です。

19世紀中ごろにイーヴァル・オーセン(Ivar Aasen)という言語学者が、西海岸地域にたくさんある各種方言を集め、それらを古いノルウェー語と合わせて作り上げました。

当時のノルウェーは400年を超えるデンマークの支配から政治的に独立したばかり。

文化的にもデンマークから独立しようとする運動が活発な時期でした。

ニューノルシュクは、デンマークの影響が強いノルウェー語を排して、古来からあるノルウェー独自の言語を復活させようとする動きの中から生まれた言葉です。

フォッセ氏がニューノルシュクで作品を書く理由は、この言語が彼の地方の言語であり、ローカル性のベースになっているから。

田舎臭い響きのあるニューノルシュクは、フォッセ氏の素朴さや飾らない人柄によく合っている、と評されることもあります。

フォッセ氏が7歳の時、作家の道を進み始めるきっかけとなる出来事がありました。

「それは、僕が7歳の時のことだった。

母に、地下室からジュースのビンを取って来るようにと言われてね。

地下室へは、家から一度外に出て、そこから階段を下りるようになっていた。

寒い冬の日で、地面は氷で凍てついていてね。

ジュースのビンをもった僕は、足を滑らせて転んでしまった。

弾みにビンが割れ、破片で手の動脈を切ってしまったんだ。

(中略)体を動かそうとしても、動かない。

なかなか戻らぬ僕を心配した母が来た時には、大量出血のため意識朦朧となっていた。

即クルマで病院に運ばれたんだが、道中意識ははっきりせず、ただ家や道路が不思議な光のなかで次第に遠くなって行く。

それをみている自分があった」

『北欧の舞台芸術』(「ヨン・フォッセ」篇 河合純枝 著)より

フォッセ氏は朦朧とした意識のなかで初めて、言葉では説明できない「何か」を見ました。

自分を外部から見ているもうひとりの自分がいました。

死がすぐ傍にありました。

この距離感、自分を外部からみる目線。

これは作家の根本的要素だと、フォッセ氏は振り返り、この時から自分は作家なんだと思うようになりました。

フォッセ氏の作風は、必要のない情報を削り取った詩的な文章が特徴です。

また、何度も繰り返されるフレーズが、頻繁に登場する「間」と合わさり、音楽のような特殊なリズムを刻んでいます。

その内容は、神秘的で、この世とあの世の空間などが登場し、日本の能にも通じると言われることもあります。

ノーベル賞受賞直後のインタビューで、フォッセ氏の作品を初めて読む人へのお薦めを聞かれ、彼は次のように答えています。

I think one of my favorite novels is “Morning and Night”. it’s translated into Swedish and English and many other languages. So it’s rather short. So I guess I would suggest that.

僕の好きな小説のひとつは『朝と夕』だと思う。

スウェーデン語や英語、その他多くの言語に翻訳されている。

わりと短いので、おすすめかな。

※First reactions | Jon Fosse, Nobel Prize in Literature 2023 | Telephone interview

[語注]

rather

多少、少々、わりに、まあまあ◆veryの控えめな表現

suggest

〔人に適切な物や人を〕推薦する

『朝と夕』(英題 “Morning and Night”、原題”Morgon og kveld”)には、ヨハネスという人の一生が描かれています。

第一部がヨハネスという子どもが生まれる日の物語。

そして、第2部はヨハネスという老人が死ぬ日の話です。

ヨハネスはもう亡くなっていますが、本人は気づかずに目を覚まします。

ベッドから起き上がり、服を着て、台所でコーヒーを飲み、たばこに火をつけますが、味がしません。

「おかしいな。でも身体が楽だな」と感じます。

友人と釣りに出かけ、釣り針を海に投げますが海面に浮いたまま。

友人から「海は君をもう受け入れてくれないね」と言われます。

この第2部では、ヨハネスはもうこの世にいない、と読者が徐々に分かるようなヒントを、誌的に面白く表現しています。

年内に初の日本語の翻訳本が出版される予定とのこと。

今から待ち遠しいですが、それまではETC英会話の先生と一緒に、英語版でフォッセ氏の作品を味わってみてはいかがでしょうか。

(*)参照資料等

※The Nobel Prize, Press release

※First reactions | Jon Fosse, Nobel Prize in Literature 2023 | Telephone interview

下記は長塚京三氏が出演した舞台「死のバリエーション」のレビューです。

作品の内容についても、詳しく解説されており、フォッセ氏の戯曲の特徴を知る上でも興味深いです)

※ 夢幻能の世界観も感じさせる戯曲 時間、空間の交錯を具象化する演出

(今井克佳(東洋学園大学准教授)、2007年7月15日)

※長塚京三さん「日本上演増えて」 ノーベル賞ヨン・フォッセ氏を語る

(朝日新聞、2023年10月5日)

※「Death Variations」(『死のヴァリエーション』英文訳、抜粋と思われます)

※「Dødsvariasjonar」(上記のノルウェー語版)

※Nobel prize winner Jon Fosse: ‘It took years before I dared to write again

※産経新聞本紙、11月1日

「言葉で表せないものに声を」ノーベル文学賞ヨン・フォッセ