Author Archives: HiroAOKI

英語、フランス語、ポルトガル語のトリリンガル – デボラ先生(立川[カフェ]) ETCマンツーマン英会話

Q デボラ先生はグレンダ先生の妹さんなんですね。とても自然な英語を話されていますが、お姉さんと同じように3ヶ国語を話されるのですか?

Q デボラ先生はグレンダ先生の妹さんなんですね。とても自然な英語を話されていますが、お姉さんと同じように3ヶ国語を話されるのですか?

はい、母はブラジル人、父はフランス人、生まれは姉と同じブラジルのリオデジャネイロ。英語、フランス語、ポルトガル語のトリリンガルです。幼少時にブラジルのブリティッシュスクールに通いました。学校で最初に読み方、話し方を学んだ言語が英語だったのです。クラスメイトには外国人である英米人の子どもたちがたくさんいましたので、学校生活では英語を話し、家庭ではポルトガル語を話すという環境で育ちました。

フランス語は父から学んでいましたが、本格的に学び始めたのは10歳の時、父の仕事の関係でフランスに引越しをしてからです。その後、高校では私のように三ヶ国語を話す生徒は珍しかったため、先生に薦められてギリシャ語とラテン語も学びました。そのおかげで、英語はもちろんのこと、スペイン語、イタリア語、ルーマニア語の知識も磨くことができました。これらの言語は基礎となる語源が同じで、言葉同士もとても似通っています。

たとえば、pedal(ペダル)、pedestrian(歩道)、pedometer(万歩計)などはpodos(足)というラテン語が語源です。このような学問をetymologyと言います。”etymo-” はギリシャ語で「言葉」、「言葉の原型」、”-logy”はギリシャ語/ラテン語で「学問」、「学説」という意味。つまりetymologyとは語源学のことです。

Q: 頭の中で考えるときはどの言葉を使うのですか?

興味深い質問ですね。三つの言語が同時に使われている場合もあります。

興味深い質問ですね。三つの言語が同時に使われている場合もあります。

一番最初に知った言葉がポルトガル語なので、たとえば、数を数えたり、計算をしたり、基礎的な思考を行う場合にはポルトガル語を使うのがより簡単なようです。フランス語は10歳から学校で学んだため、より高度で複雑な単語やフレーズ、文を考える際に使う傾向があります。

感情表現等に関しては英語で思い浮かぶことが多く、またそれと同等の表現をポルトガル語やフランス語では見つけられないことがよくあります。その場合は、ポルトガル語やフランス語の別の表現に置き換えて訳すこともあります。

ただ、どの言葉も自然に頭に浮かび、夢を3ヶ国語でみることもあります。私自身その三ヶ国語の切り替わりを不思議に思うこともあります。

Q: ワールドカップやオリッンピック等でフランスとブラジルが対戦する場合は、どちらを応援するのですか?

これも面白い質問ですね。でも、答えるのが難しい。

これも面白い質問ですね。でも、答えるのが難しい。

サッカーの場合は、いつもブラジルを応援しています。ブラジルのプレースタイルが好きなのです。単純にブラジルのサッカーが強いということだけでなく、プレースタイルがとてもユニークで、単なるスポーツやテクニックの枠を超えて、芸術の域にまで達していると思うのです。

他のスポーツに関しては、競技の内容や選手によって異なりますが、通常はブラジルを応援しています。ブラジルのスポーツ選手は、非常にレベルの高い選手であっても、偉ぶらずに謙虚であるところが好きなのです。

Q:フランスの大学では建築について学ばれていますね。

大学では建築と都市の総合計画について学びました。技術的なことよりも、建築に関する文化や歴史が専門です。

Q: フランスではビルの高さを統一するなど、街の美観を保つために様々な規制があると聞きました。

construction code(建築法)ですね。その基礎を築いたのは19世紀ナポレオン3世、フランスの都市計画の父と呼ばれています。フランスとその首都パリに対する壮大なビジョンを彼は持っていて、建造物を視覚的にどのように建設してゆくのか、規則と法律を確立してゆきました。

でも、日本にもすばらしい近代、現代建築がありますね。日本の都市建設は、フランスおよび西洋諸国のモデルになっています。日本はその美意識において他に類を見ない感覚を持っていると思います。それは単に建築物にとどまらず、人間やそれを取り巻く自然といかに調和するか、そこから生まれてくる美しさに対する感覚がすばらしいのです。

Q:英語のスピーキング能力を高めるためのアドバイスをいただけますか?

大人の場合、他の人とコミュニケーションをとる際に、精神的な壁を創りがちです。恥ずかしがったり、引っ込み思案になってしまうことがコミュニケーションの上達を妨げてしまう。

大人の場合、他の人とコミュニケーションをとる際に、精神的な壁を創りがちです。恥ずかしがったり、引っ込み思案になってしまうことがコミュニケーションの上達を妨げてしまう。

一方、子供にはそのような壁がなく、話したいことを話す、聞きたいことを聞くというように自発的なコミュニケーションが自然にとれますから、上達が早いのかもしれません。

「完璧ではなくても気にせずに、とにかく実際に人と会って話をする」ということが大切です。今、私も日本語を学んでいますので、これは私自身に対しても当てはめているアドバイスです。

[了]

☆デボラ先生が主催する「ベビーサンシャイン」(2歳までの赤ちゃんとママが対象)、次回は2016年5月31日です。詳細はこちらからご覧下さい。

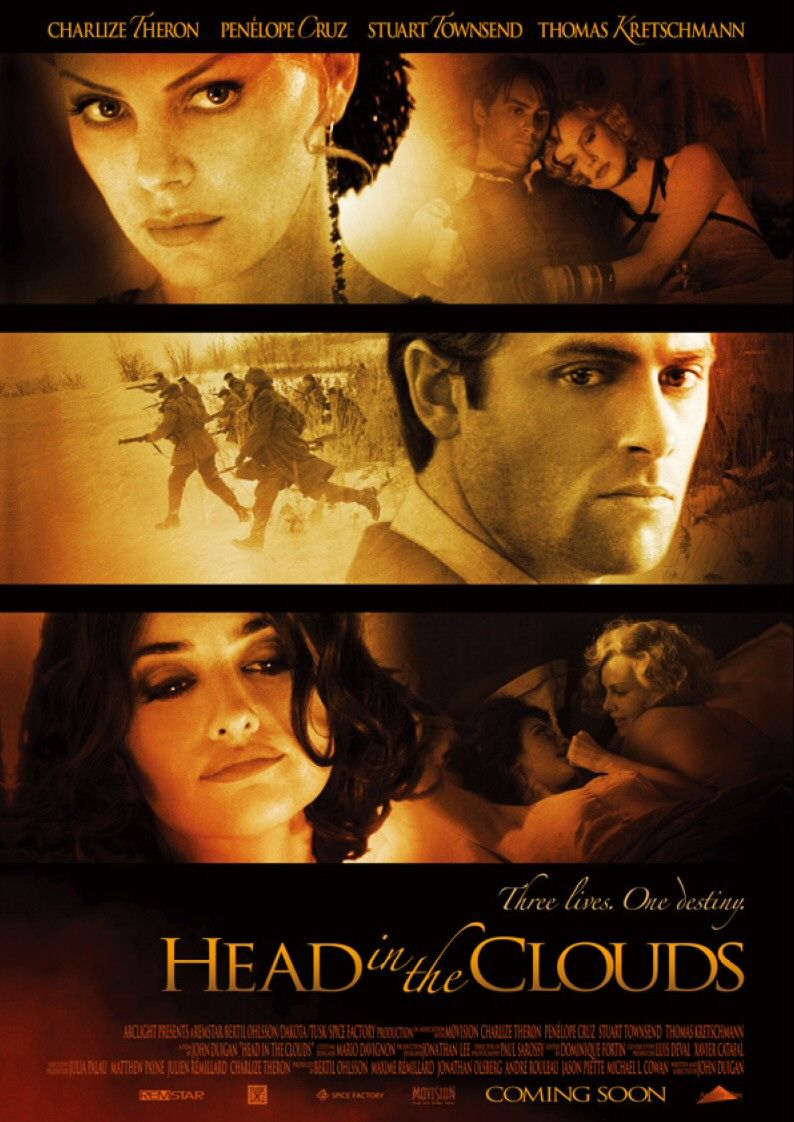

映画『Head In The Clouds』(トリコロールに燃えて)でアイルランド英語

ピーター先生(小岩)に、生まれ故郷の思い出についてお訪ねしたところ、次のような答えが返ってきました。

ピーター先生(小岩)に、生まれ故郷の思い出についてお訪ねしたところ、次のような答えが返ってきました。

「それは難しいのです。私は今までに21カ国で暮してきました。生れはテキサス州のエルパソ、でも、そこには3日しかおらず、メキシコに行きました。そして3歳のときにイングランドに越しました。そして4歳の時にスコットランドへ。その後アイスランドに住み、英語を学ぶために、オーストラリアに行きました。当時英語が話せなかったのです。オーストラリアで10ヶ月過ごした後、ハワイに越し、一年間住みました。父の仕事の関係でたくさんの国に住みました。フィリピン、マレーシア、シンガポール、ベトナム、インド、パキスタン、南アフリカなど。ですから、生まれ故郷についてお話しするのは難しいのです。」

映画の主人公Guyも、幼少の頃に移住を体験しました。アイルランド共和国のダブリンからイギリスの統治下となった北アイルランドへと。次の場面は1933年のイギリス。Guyはケンブリッジ大学の1年生。19歳だとすると、英愛条約が締結された1922年の時は8歳。その時に父を紛争で亡くしたことになります。

Gilda

Where are you from?

出身は?

Guy

Dublin originally. We moved up north after the Treaty.

ダブリンだけど、英愛条約後は北部へ移った

Gilda

Why was that?

どうして?

Guy

My father was a policeman. And he was killed during the Troubles.

親父が警官で、その時の紛争で殺されたんだ

Gilda

So are you British or Irish?

で、あなたは英国人、それともアイルランド人なの?

Guy

On paper, I’m British. But I don’t believe in countries much.

書類上はイギリス人。でも、国のことはあまり信じてない

Gilda

Nor do I.

私もそうよ

そんなアイデンティティをもっていたGuyですが、スペイン内戦では政府軍側を支援する立場で戦場に赴きます。

Gilda

What’s wrong?

どうしたの

Guy

Things are getting worse in Spain. There are friends of mine there now.

スペインの情勢が悪化している。あそこには友達がいるんだ。

Gilda

And you want to go get yourself killed, too, in someone else’s war?

自分から命を落としに行くわけ。他人の戦争なのに。

Guy

It’s not someone else’s war. It’s as much ours as if it was happening here. We all share the same world.

他人の戦争じゃない。僕たちの戦争でもあるんだ。世界は一つなんだよ。

そして、GuyもGuildaも戦争に巻き込まれてゆきます。すべては、自らが信じる戦争の大義ために。映画の原題”Head in the clouds”は空想。その大義こそがただの空想なのかもしれません。

▽Head In The Clouds Trailer

Guyを演じたスチュアート・タウンゼント(Stuart Townsend)は、役造りの為に脚本を読み込むのはもちろんのこと、スペイン内戦に関しても書物を読みあさったとのこと。その一つにジョージ・オーウェルの『カタロニア讃歌』

を上げていました。スペイン内戦の大義とはなんであったのか目を通しておきたい書籍の一つです。

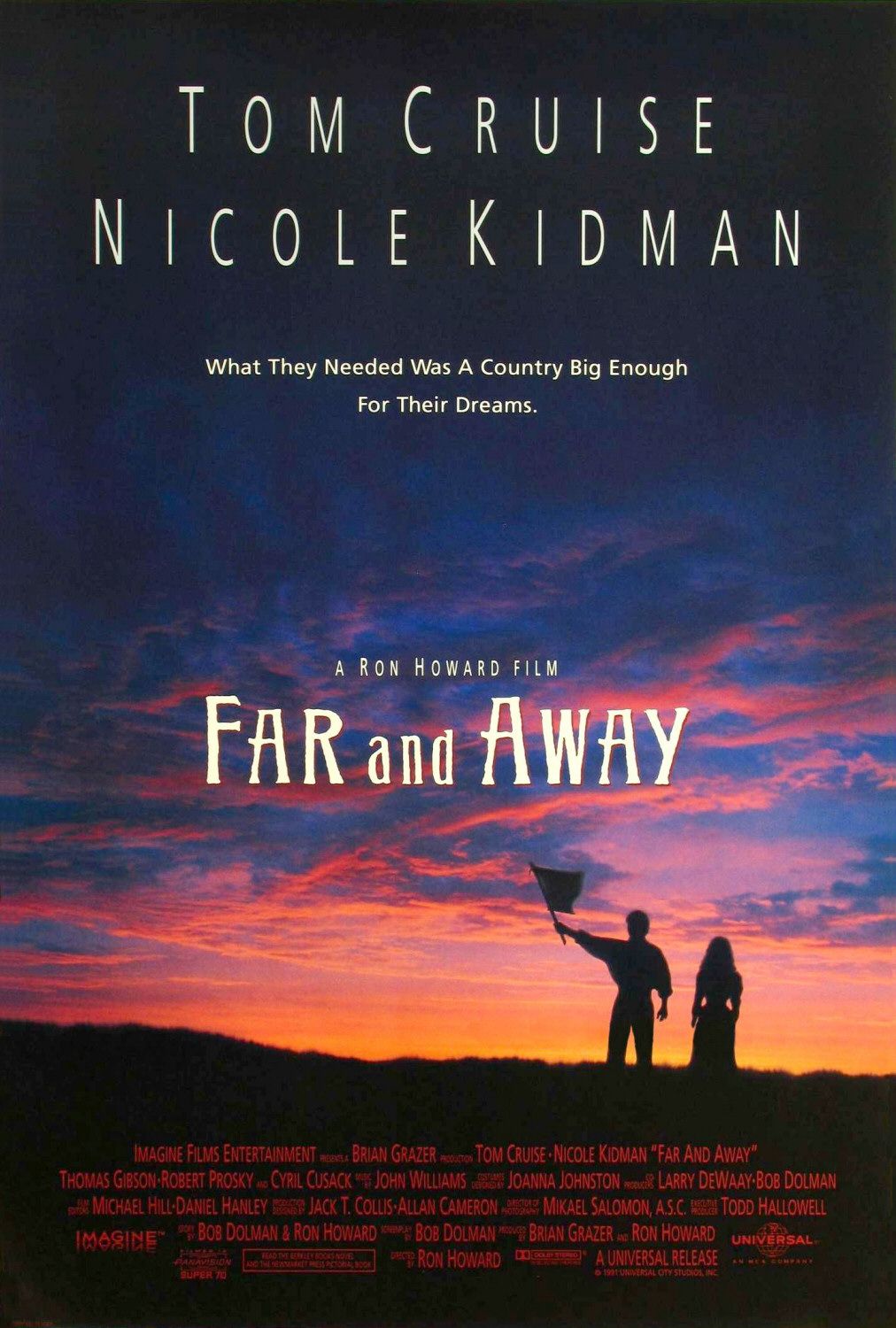

映画『Far and Away』でアイルランド英語

アイルランドの土着の人々はその殆どがカトリック教徒。イギリスやスコットランドの殖民と共に入植してきた新教徒たちに虐げられることになります。

アイルランドの土着の人々はその殆どがカトリック教徒。イギリスやスコットランドの殖民と共に入植してきた新教徒たちに虐げられることになります。

「カトリック教徒が弁護士にも、医師にもなれず、5ポンド以上の価値ある馬を所有することも許されず、すべてのカトリックの司祭の首に賞金がかけられ、ミサに参加した民衆が火あぶりの刑に処された『刑事法の時代』のことを我々アイルランド人はみんなよく知っている。カトリックのミサは山中奥深い所で行われねばならなかった。大飢饉の時(1845年~1949年)、英国人はカトリックから英国教会へと宗派を改めることに同意する者には食物を与えたが、そのような苦しい時代でも民衆はカトリックの教えを守り続けたのである。…愛国主義者たちが過去数百年もの間戦い続け、求めてきたアイルランドの自由の本質的部分はカトリック教徒でありうる自由である。」

(『IRA アイルランド共和国軍』 鈴木良平著より)

映画『Far and Away』に、アイルランドの被支配者であるカトリックが、支配者そうであるプロテスタントに対する感情を伝えるシーンがありました。

These people are my kind of people.

ここにいる連中は皆おれと同じ種類の人間なんだ

And my kind doesn’t like your kind.

俺の種類は君の種類が嫌いだ

ln fact, they hate everything about you.

嫌いというより憎んでいるんだよ

Now for some reason or other l’m willing to lie for you.

おれは君の為に嘘をついたんだかね

Or we could tell them you’re a rich Protestant. Might be sporting.

君は大金持ちのプロテスタントだって言おうか

▽Far and Away trailer

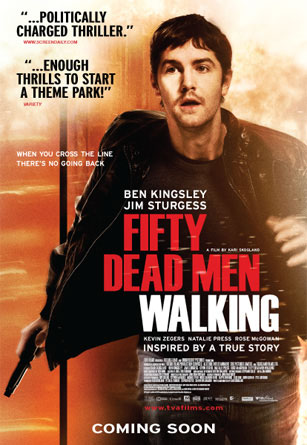

映画『Fifty Dead Men Walking』でアイルランド英語

実在したIRA組織潜入スパイ、マーティン・マガートランド(Martin McGartland)の手記を参考にして作られた映画。舞台は北アイルランドです。

実在したIRA組織潜入スパイ、マーティン・マガートランド(Martin McGartland)の手記を参考にして作られた映画。舞台は北アイルランドです。

北アイルランドはアルスター地方9州のうち、カトリック住民の多い西部3州を除外して、比較的プロテスタントの多い6州が、1921年ににアイルランド共和国から分離したものです。人口は約150万人。宗教はカトリックが約37%、プロテスタントが53%ほど。一方、アイルランド全土では、カトリック約75%、プロテスタントが約25%と逆転した状態になっています。

アルスター地方には、17世紀になって英国やスコットランドから本格的な殖民が行われました。それとともに「英国教会」とスコットランドの宗教である「長老教会派(カルビン主義)」が入り、土着民衆の信奉する「カトリック教会」と三派が対立することになりました。

英国王チャールズ一世のアイルランドからの搾取に不満を持った土着民衆はその怒りを、入植者である新教徒達に向かってい、1641年に反乱が起こります。それ以降アルスター地方では「プロテスタント対カトリック」の対立の図式が固定化されるようになりました。

映画の冒頭、現在の北アイルランドの状況を次の様に語っています。

Jobs were generally controlled by the Protestants, which meant most of the young Catholic men were unemployed, and angry about it.

働き口の多くはプロテスタント系が牛耳り、カトリック系の若者は職に溢れ怒っていた

しかし、マーティン・マガートランドは、映画の中で彼の宗教観について次のように語っています。

Okay, I’m not saying I don’t believe in God. Like, I do believe in God

神を信じていないわけじゃない 俺なりに信じてるさ

But he’s probably not a Catholic God. Right, I don’t think God’s sitting on a cloud trying to figure out whether He’s Protestant, or Catholic or fucking Buddhist either.

でも、多分彼がカトリックだというわけではないと思う。いいか、神が俺たちをプロテスタントとかカトリックとか、ましてや仏教徒とか区別するかな

Everyone’s got these big opinions about how you should live and who you should love.

どの宗教も どう生きろとか 誰を愛せとか言う

The government, the peelers, the Catholics, the Protestants, the Brits.

政府に警察、カトリックやプロテスタントや英国人の連中が

Any of them is full of it if they think that they know more about you or that they know more about me or of God than anybody else.

君や俺の何を知っているというんだ。神や人を判断できるのか。

▽Fifty Dead Men Walking Trailer

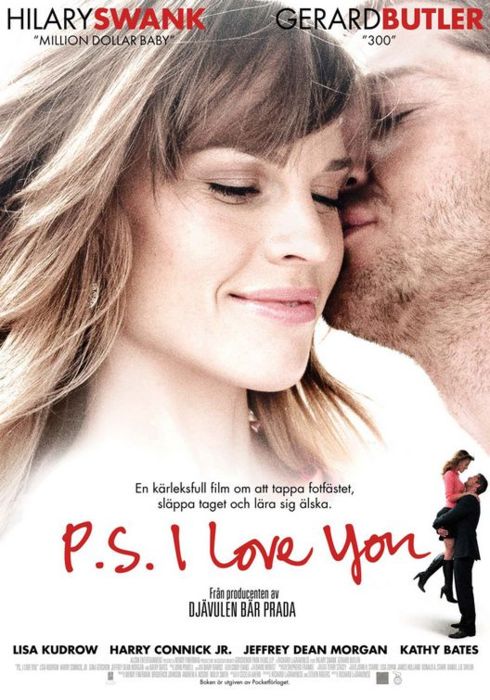

映画『P.S. I Love You』でアイルランド英語

ジュラード・バトラー(Gerard Butler)自身はスコットランド人ですが、この映画ではアイルランド出身のGerryを演じています。アメリカ人の妻のHollyとの夫婦喧嘩でもついつい、アイルランドの表現が出てしまうようです。

ジュラード・バトラー(Gerard Butler)自身はスコットランド人ですが、この映画ではアイルランド出身のGerryを演じています。アメリカ人の妻のHollyとの夫婦喧嘩でもついつい、アイルランドの表現が出てしまうようです。

次のシーンではbollocksという表現。直訳すると睾丸ですが、これは主に英国で使われる表現で「くだらない」、「ばかばかしい」とか、「大嘘」などの否定的な意味に使われるようです。

例)

1.That Mel Gibson movie was a load of bollocks.

(メル・ギブソンのあの映画はとてもくだらなかった)

2. That Tony Blair is talking bollocks.

(あのトニーブレアは大嘘をついている)

もう一つは、kiss me arse. これは、アイルランドなど人々はmyというところをmeと言う傾向があるようです。

▽『P.S. I Love You』予告編

Holly

Then leave if you wanna go.

あなたが出て行きたいなら出てってよ

Gerry

Don’t push me.

やめろ命令するな

Holly

You wanna leave, just say goodbye.

あなたが出て行きたいなら、出てってよ

Gerry

Oh, that’s me bollocks!

ああ まったく。屁が出る。

Holly

Stop acting bilingual.

訛ってバイリンガルになるのはやめて

Gerry

Oh, kiss me arse.

尻っぺた ナメろ!

Holly

Kiss mine in English!

米語では、”Kiss mine (my arse)”って言うのよ!

映画『In America』(イン・アメリカ/三つの小さな願いごと)でアイルランド英語

アイルランドからニューヨークへ移住した一家。映画監督ジム・シェリダンの半自伝的映画でもあります。三歳の末子のフランキーを不慮の事故が原因で脳腫瘍でなくしてから、家族にはリセットする何かを必要としていました。父のジョニーはニューヨークで役者を目指すこと決心します。時代は1980年のアメリカ。10歳と5歳の娘達は、アイルランドとアメリカの文化の違いにも出会います。

アイルランドからニューヨークへ移住した一家。映画監督ジム・シェリダンの半自伝的映画でもあります。三歳の末子のフランキーを不慮の事故が原因で脳腫瘍でなくしてから、家族にはリセットする何かを必要としていました。父のジョニーはニューヨークで役者を目指すこと決心します。時代は1980年のアメリカ。10歳と5歳の娘達は、アイルランドとアメリカの文化の違いにも出会います。

中でも興味深いのはハロウィン・パーティ。そもそもハロウィンはアイルランドが起源ですが、そのアイルランドではアメリカのようなハロウィン・”パーティ”のようなもの、つまりヒーロー物など市販のハロウィン用のコスチュームで子供たちが着飾るような習慣はなかったとそうです。また、アメリカでは子どもが各家庭を訪ね歩き「trick or treat」と叫びますが、アイルランドの「Help the Halloween party」では、そのような決まり文句はありませんでした。また、貰えたとしてもリンゴやナッツなど。キャンディーのようなお菓子が与えられることも殆どなかったとのこと。

ましてや、 「trick or treat」(悪戯されたくなかったらお貸しをちょうだい)というような脅しのニュアンスはアイルランドでは全くなかったそうです。

脚本を務めた実の娘のナオミ・シェリダンも解説で次のように語っています。

「アイルランドではお願いしてリンゴやオレンジなどのフルーツをもらうだけ。だからアメリカ式にあこがれた。キャンディ袋を手に”アメリカ最高”って」

Johnny

Ah, you can’t throw away your prize, best homemade costume.

おい、そんな。捨てちゃだめだろう。手作りコスチューム賞だ。

Christy

They made it up because they pity us.

可哀想に思ってくれたのよ。

Johnny

You got it ‘cause you’re different.

皆と違うからもらえた

Ariel

We don’t want to be different. We want to be the same as everybody else.

違うのなんてやだよ。皆と同じほうがいいもん。

Johnny

Why would youse wanna be the same as everybody else?

なんで皆と同じほうがいいんだ?

Ariel

‘Cause everybody else goes trick-or-treating.

だってみんな「トリックオアトリート」やるもん。

Sarah

What’s that?

何それ?

Ariel

It’s what they do here for Halloween.

アメリカのハロウィーンでやるのよ

Johnny

What do you mean? Like, “Help-the-Halloween” party?

それってハロウィンパーティの手伝いか?

Christy

No, not “Help-the-Halloween” party.

違うわ。ハロウィンパーティの手伝いじゃない。

Ariel

You don’t ask for help in America. You demand it. Trick or treat. You don’t ask. You threaten.

アメリカじゃお願いするんじゃなくて、ねだるの。トリックオアトリートっていいながら脅かすのよ。

ハロウィンの起源は5世紀のアイルランドだといわれています。当時10月31日には、昨年死んだ霊が次の一年間憑依するための人間や動物の身体を捜しに来る日だと信じられていました。このため、人々は悪魔やお化け、魔女の扮装をして、家の中、そして外を叫びながら歩き回りました。こうすることで、霊たちが既にこの村は悪魔達に占領されてしまっていると思わせ人々の憑依を諦めさせる。つまり魔よけのための扮装だったとのことです。

▽In America Trailer

映画『The Crying Game』(クライングゲーム)でアイルランド英語

外国人の方と打ち解けて話をするには、どんな話題が良いのでしょう。お互いに興味のある事柄を見つけることが、一つの良い方法かもしれません。音楽、映画、読書など、自分自身が興味があることであれば多く語ることができるでしょうし、異なる文化的背景を持つ外国の人の方のお話も関心を持って耳を傾けることができるのではないでしょうか。

外国人の方と打ち解けて話をするには、どんな話題が良いのでしょう。お互いに興味のある事柄を見つけることが、一つの良い方法かもしれません。音楽、映画、読書など、自分自身が興味があることであれば多く語ることができるでしょうし、異なる文化的背景を持つ外国の人の方のお話も関心を持って耳を傾けることができるのではないでしょうか。

映画『The Crying Game』の舞台はアイルランド。IRAに所属するファーガスは警察に拘束されている仲間を救出するために、英国の軍人ジョディを交換のための人質として拉致します。ジョディを監視するファーガスは、その優しい性格からいつしかジョディに心を拓いていきます。

そのきっかけとなるのが、アイルランドの伝統的スポーツ、ハーリングの話題です。日本ではあまり馴染みのないスポーツです。「アイルランド式ホッケー」と言ってしまえば、説明は簡単なのですが、実際に試合を見るとその速さ、激しさ、そして競技する選手たちの高度な身体能力など、他に類を見ない内容に驚きます。一方、ジョディは中米のアンティグア島からの移民で、ロンドンでは優秀なクリケットの選手だったとのことです。

FERGUS

And you play cricket?.

クリケットをやるのか?

JODY

Best game in the world.

世界最高の競技さ

FERGUS

Ever see hurling?

ハーリングを見たことあるか?

JODY

That game where a bunch of paddies whack sticks at each other?

アイルランド式ホッケーだろう

FERGUS

Best game in the world.

世界最高の競技さ

JODY

Never.

まさか

FERGUS

The fastest.

動きが早い

JODY

Well, in Antigua cricket’s the black man’s game.

The kids play it from the age of two.

My daddy had me throwing googlies from the age of five.

Then we moved to Tottenham and it was something different.

アンティガではクリケットは黒人のものだ

皆2才から始める

俺は5才でグーグリを投げた

でもトテナムでは違った

FERGUS

How different?

何が?

JODY

Toffs’ game there. But not at home.

気取った奴ばかりで

So when you come to shoot me, Paddy, remember, you’re getting rid of a shit-hot bowler.

だから俺を撃つ時は相手が熱血投手だって事をを忘れるなよ

FERGUS

I’ll bear that in mind.

覚えとこう

FERGUS

And by the way, it’s not Paddy. It’s Fergus.

言ってなかったな。俺の名前はファーガスだ

JODY

Nice to meet you, Fergus.

よろしく ファーガス

FERGUS

My pleasure, Jody.

喜んで ジョディ

事故死してしまったジョディとの約束を果たすために、ファーガスはジョディの恋人のディルに会いに行きます。ディルはファーガスの発音から英国人でないことに気がつきます。

DIL

Someone recommend you?

だれかの推薦?

FERGUS

In a way.

まあね

DIL

Who?

だれ?

FERGUS

Guy I work with.

職場の同僚さ

DIL

What’s his name?

名前は?

FERGUS

Doesn’t the water get to your nails?

爪が濡れるね

DIL

What’s it to you?

だから?

FERGUS

Nothing.

別に

DIL

You American?

米国人?

FERGUS

No.

いや

DIL

Not English.

英国人じゃないわね

FERGUS

No.

ああ

DIL

Scottish?

スコットランド人ね

FERGUS

How’d you guess?

なぜだい

DIL

The accent, I suppose.

発音でわかるわ

FERGUS

And what’s it like?

どんな?

DIL

Like treacle.

糖蜜みたいに甘ったるい

DIL

Nice laugh.

素敵な笑い声

スコットランド人もアイルランド人同様にゲール語にその言葉のルーツを持つ人々。彼らが話す英語にもアイルランドに類似したアクセントが残っています。しかし、アイルランド・スポーツのハーリングは、スコットランドでは若干ルールを変え、名前もシンティーに変わりプレーされているようです。

The Crying Game | Official Trailer (HD) – Forest Whitaker, Stephen Rea | MIRAMAX

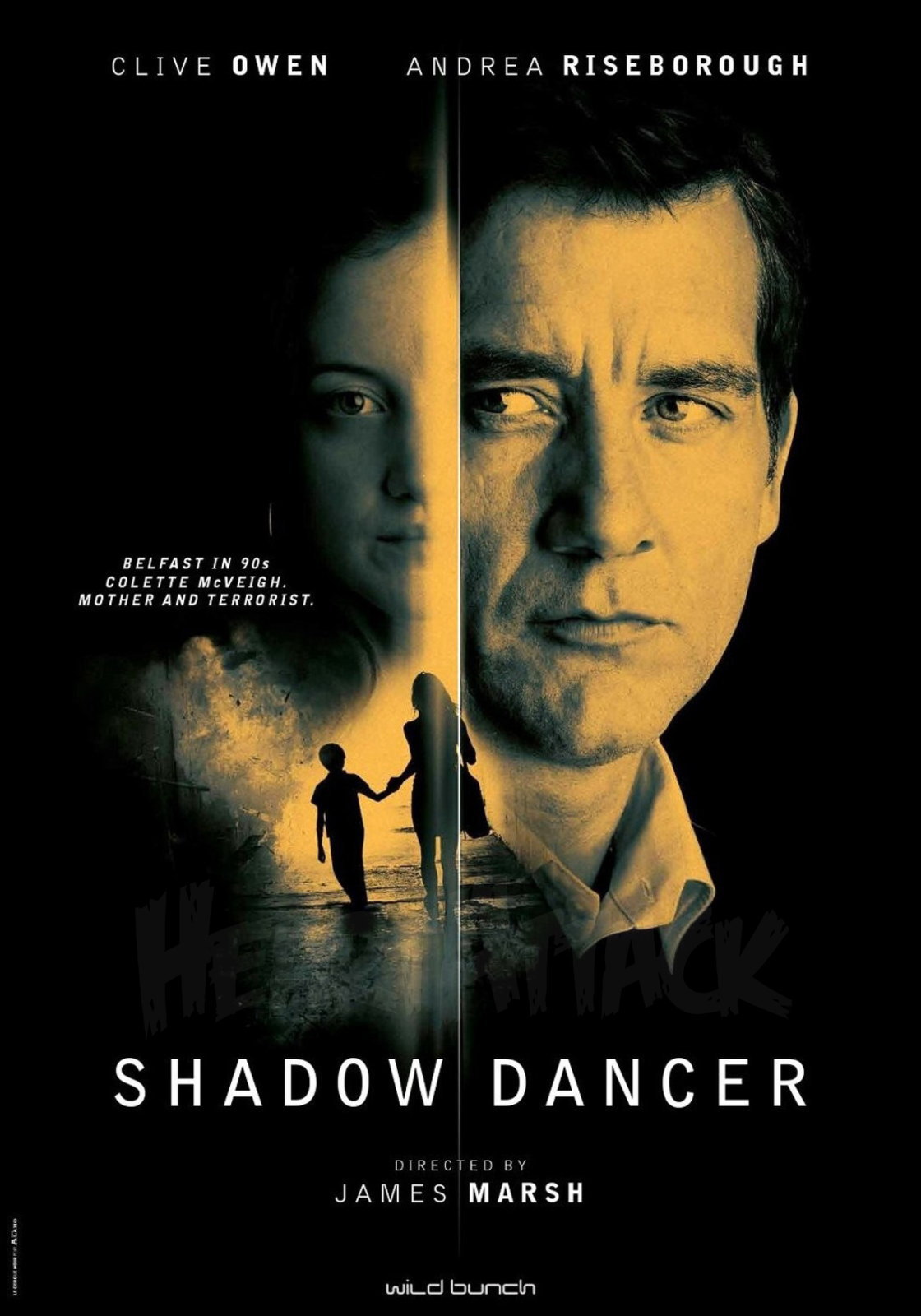

映画『Shadow Dancer』でアイルランド英語

Shadow Dancer とはたった一人でダンスを踊る人のこと。ダンスパートナーは影。影を相手に一人孤独に踊る人を意味します。1人でダンスを踊っているのか。それが、この映画の見所でもあります。

Shadow Dancer とはたった一人でダンスを踊る人のこと。ダンスパートナーは影。影を相手に一人孤独に踊る人を意味します。1人でダンスを踊っているのか。それが、この映画の見所でもあります。

80年代後半、一切の妥協を認めない武装闘争を行っていたIRAに、和平交渉へと向かう転換期が訪れます。それは、IRAと関係の深いアイルランドのナショナリズム政党のシン・フェイン党のアダムス議長と、カトリック穏健派政党のSDLP(社会民主労働党)のヒューム党首が対話を始めたことがその始まりだと言われています。

同時代は世界情勢も大きく変わった時代でもありました。89年夏に旧ソ連中心に社会主義陣営が崩壊。このことがIRAの停戦を促してゆきます。銃撃戦や爆弾闘争だけではなんの成果も得られず、サッチャー政権の空軍特殊部隊(SAS)を使った「射殺政策」にIRAは大きな打撃を受け、カダフィー大佐がIRAに送った武器・弾薬を積んだ船が拿捕されてしまうなど、IRAには軍事的にも勝てる見込みがなくなっていました。彼らには「新しい考え」が必要とされていたのです。また、90年11月にサッチャー首相が退陣し、メジャー新政権が誕生したことも時代の流れを変えてゆくきっかけを与えてゆきます。

そんな流れを経て、1993年12月15日、アイルランド政府の首脳陣がロンドンにとび、英首相官邸で両国首脳の共同声明、いわゆる「ダウニング街宣言」が発表されます。

映画『Shadow Dancer』の中でも、そのときのメジャー首相の会見が紹介されています。

THE TAOISEACH AND I HAVE AGREED ON A JOINT DECLARATION ON NORTHERN IRELAND.

アイルランド共和国首相と私は北アイルランドにおける共同宣言に同意しました。

IT MAKES NO COMPROMISE ON STRONGLY HELD PRINCIPLES.

強く誓った原則に妥協はありません

OUR MESSAGE IS CLEAR AND SIMPLE– THERE IS NO FUTURE IN VIOLENCE.

我々のメッセージは明確で単純であります。暴力に未来はありません。

しかし、その共同宣言の内容は一見して矛盾した表現を含む文章になっていました。

2)北アイルランドの帰属は住民多数の意思によって決める

3)IRAが無力闘争を恒久的に放棄するならば、IRAの政治組織であるシン・フェイン党を和平交渉の場に参加させる

問題は2)でした。プロテスタント住民が多数を占める北アイルランドでは、彼らが統一アイルランドに賛成するはずがありませんでした。つまり、「住民多数の意思」は実際はカトリック住民が要求している「統一アイルランド」に賛成に対するプロテスタントによる「拒否権」であるとシン・フェイン党はみなしました。

IRA内部でも、意見が分裂してゆきます。映画ではその様子が描かれています。YOUSEはYouの複数形。アイルランド英語独特の表現です。

Man

WHAT HAPPENED TODAY MAKES US LOOK BAD, UNDERSTAND?

MAKES US LOOK DIVIDED.

あんなことしたらこちらに不利だ。仲間割れに見える。

Man #2

YOUSE WANT A CEASEFIRE.

和解する気だろう

Hughes

WE’RE NOT THERE YET.

まだできない

Gerry

WE’RE NOT THERE, BUT YOUSE ARE.

俺たちはな そっちは?

Hughes

THE BRITS ARE TALKING ABOUT A SERIOUS–

英国側が言うには

Gerry

A DOCUMENT OF SURRENDER. THAT’S WHAT’S ON THE TABLE.

降伏の文章だ。それを差し出した

Hughes

THE BRITS ARE TALKING ABOUT A SERIOUS RESPONSE TO ANY GESTURE WE MAKE.

英国側は容赦しないと言ってきてる

Gerry

THEY’VE NO FUCKING RIGHT! NO FUCKING RIGHT!

降伏なんて恥だ。絶対にできん!

Hughes

THE LEADERSHIP DECIDES, GERRY.

上が決めた

Gerry

YOU DON’T REPRESENT US. YOU NEVER FUCKING HAVE.

お前らはボスじゃない。指図するな

Hughes

THE LEADERSHIP DECIDES, GERRY. NOW COP YOURSELF HOME.FUCKING CHILD.

従えないというなら今すぐ帰れ。お前はガキだ。

IRAの問題は、一度始めた戦いを終わらせることの難しさを表しているような気がします。実際の和平が実現するまでさらに数年、1998年のブレア首相の時代まで時間を要することになるのでした。

▽Shadow Dancer Trailer

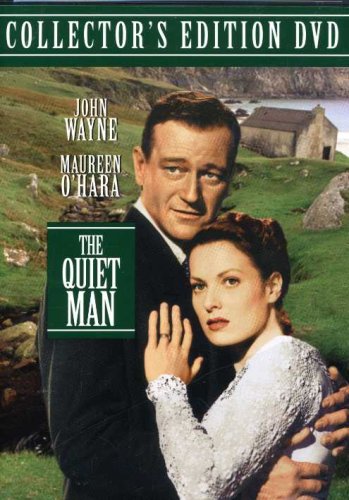

映画『The Quiet Man』(静かなる男)でアイルランド英語

アイルランド系アメリカ人の青年ショーンは、両親の故郷であり、子ども時代を過ごしたアイルランドの小さな村イニスフリーを訪ねます。誠実で逞しく性格の良い青年は、たちまち街の人々の人気者となってゆきます。屈強な身体を持ちながら、暴力を振るうことは決して無く、挑発されても争いを避け、その場を静かに後にするだけ。それは、かつてボクサーだった彼が起こした事件が影響していました。

アイルランド系アメリカ人の青年ショーンは、両親の故郷であり、子ども時代を過ごしたアイルランドの小さな村イニスフリーを訪ねます。誠実で逞しく性格の良い青年は、たちまち街の人々の人気者となってゆきます。屈強な身体を持ちながら、暴力を振るうことは決して無く、挑発されても争いを避け、その場を静かに後にするだけ。それは、かつてボクサーだった彼が起こした事件が影響していました。

撮影はアイルランド共和国のメイヨー州、ゴールウェイ州などで行われました。映画にはたくさんのアイルランド俳優が登場し、またゲール語が話されるシーンもあります。

ショーンは両親がかつて住んでいた川辺の家を買い戻します。家の修繕をしているところに、プレイフェア夫妻が訪ねてきます。アイルランド英語の特徴の一つはr音を強調して発音すること。特にプレイフェア氏の発音に注意して聞いてみてください。

– Hello.

どうも

– Good morning, Mr Thornton.

お早う ソーントンさん

– How are you, Fa..Doctor…

先生…

– No, no. Mr. And on formal occasions,the Reverend Mr Playfair.

“プレイフェア牧師”で構わないよ

And this is Mrs Playfair.

これが家内だ

Well, Mr Thornton.You are a wonder.

まあ ソーントンさん すばらしいわ

It looks the way all the Irish cottages should…

これこそまさにアイルランド風だわ

and so seldom do.

いいお手本だわ

And only an American would have thought of emerald green.

エメラルド・グリーンはアメリカ人らしいわ

– Red is more durable.

赤は長持ちする

– And the roses! How nice.

それに素敵なバラだこと

You’ll need lots of horse manure. Fertiliser, I mean. Horse is the best.

馬のフンが一番いいわ 肥料としてね

Oh, I brought you a plant.

鉢を持ってきたの

You know, “a primrose by a river’s brink”.

“川脇に咲くサクラ草”よ

“Brim“, not “brink“. The next line ends in “hymn”.

“brink”じゃなくて”brim”だよ。次の行は”him”で韻を踏むんだから

Poets are so silly, aren’t they? Oh, I hope you’re not one, Mr Thornton.

詩はわからないわ まさか 詩がご趣味で?

– Oh no, ma’am, I…

とんでもない

– Thornton.There’s a familiar ring to it.

ソートン…聞いたことがある名前だ

Ring to it… Thornton…

確かどこかで ソーントン

プロテスタントは牧師であっても結婚が許されています。アイルランドでプロテスタントは支配階級に属し、イギリス系アイルランド人であることを示しています。そのプレイフェア牧師が引用したのは、イングランドの詩人ワーズワースの長編詩『Peter Bell: A Tale in Verse』からでした。次の行末はhimで韻を踏むのだから、brinkは当然間違いだろう。brimが正しい、と言っています。引用した原文は次の通りです。

A primrose by a river’s brim

A yellow primrose was to him,

And it was nothing more.

川辺に咲くサクラソウ

黄色いサクラソウは彼にはただのサクラソウ

それ以上のものではない

生き物や自然を全く大切にしようとしないPeter Bellが、ある晩沼に溺れた時に、それまで彼が虐めていたロバに助けられます。その後そのロバと旅をする過程で、生きとし生けるもの達の思っても見なかった力を目の当たりとし、それまでの罪を悔いる物語です。ワーズワスはイギリスを代表する自然観照の詩人と言われているそうです。

(*)関連リンク

Peter Bell: A Tale in Verse

映画『The Magdalene Sisters』(マグダレンの祈り)でアイルランド英語

マグダレン保護施設(Magdalene asylum)のマンダレンは、マグダラのマリアから名付けられました。イエスの妻とも言われるマグダラは、キリスト教の会派によっては「罪の女」とも言われているとのことです。

マグダレン保護施設(Magdalene asylum)のマンダレンは、マグダラのマリアから名付けられました。イエスの妻とも言われるマグダラは、キリスト教の会派によっては「罪の女」とも言われているとのことです。

マグダレン保護施設が最初に作られたのは、1758年にイングランドに、アイルランドには1767年のことでした。娼婦や性的に不品行な未婚の少女を収容し、無報酬の労働をさせることで罪を浄化し更生させることを当初は目的としたそうです。

しかし、18世紀末にはその目的は変容して行きます。収容所で実際に娼婦だったのはほんの一部に過ぎず、性体験さえ無い少女まで収容されていたとの事。未婚の母から生まれた子や無賃乗車のような軽犯罪を犯した少女、なかには実の父が亡くなり母が再婚したために、まるで邪魔者扱いのようにこの施設に送られてしまった子までいたそうです。(2013年2月6日Daily Mailより)

やがて、マグダレン保護施設は無報酬で働く労働者を抱える洗濯場として、アイルランドの社会に組み込まれてゆきます。国によって設立され、管理は教会が行いました。同施設が閉鎖さえる1996年まで3万人が収容されていたと言われ、アイルランドの大手ホテル、軍隊、ギネスビール社までも同施設を利用していたとのこと。収容されていた少女達の人権は奪われ、神父や修道女による性的虐待やいじめが横行していたそうです。

この施設の実態が明らかになったのは、1993年のこと。土地の投機を目的に同施設の一部が売却された際に、その場所から155名の収容者の遺体が発見されたことがきっかけでした。1997年には実際にマグダレン保護施設に収容されていた女性などに証言を収録したドキュメンタリ『Sex in a Cold Climate』が発表されました。

Brigid Young, Phyllis Valentineは、15歳の時に「綺麗過ぎて男性と間違いを起こす可能性がある」という孤児院の修道女の判断により同施設に送られたそうです。Christina Mulgahyは婚外子を出産したこと、 Martha Cooneyはいとこにレイプされてしまったことで、それぞれマグダレン保護施設に送られてしまいます。

映画『The Magdalene Sisters』で主演を務めたAnne-Marie Duffさんは、両親がアイランドからの移民、Nora Jane Nooneはアイルランド生まれ、Dorothy Duffyは北アイルランドの生まれです。彼女達の心からの叫びをアイルランド英語で是非じっくりと聞き取ってみてください。

映画『Waking Ned』(ウェイクアップ!ネッド)でアイルランド英語

世界中を旅したあるビジネスマンに、一番お気に入りの国はどこかと訪ねところ「アイルランド」という応えが帰ってきました。アイルランドの名も無いある田舎町を旅したときに、ぶらりと立ち寄ったパブでの体験を楽しそうに話してくれました。見ず知らずにアジア人の自分に、アイルランドの人々はどれほど温かく接してくれたか。飾り気の無い人懐っこさがどれほど心地よく、どれほど会話とお酒が進んだことか。アイルランドの人々の心に触れた旅だったようです。

世界中を旅したあるビジネスマンに、一番お気に入りの国はどこかと訪ねところ「アイルランド」という応えが帰ってきました。アイルランドの名も無いある田舎町を旅したときに、ぶらりと立ち寄ったパブでの体験を楽しそうに話してくれました。見ず知らずにアジア人の自分に、アイルランドの人々はどれほど温かく接してくれたか。飾り気の無い人懐っこさがどれほど心地よく、どれほど会話とお酒が進んだことか。アイルランドの人々の心に触れた旅だったようです。

アイルランドの映画を数多く観ていると、人々の温かさに加えもう一つ気がつくのは、自然の美しさ、そしてその表裏一体にある自然の厳しさです。もしかしたら、自然が厳しければ厳しいほど、人々は寄り添い、助け合って生きる術を見出すものなのかもしれません。その逆に、居住地が便利で済み易く、お金さえあれば会的に生活できる土地であれば、人と人との関係は希薄になり、助け合って生きる必要を感じなくなってしまうのかもしれません。

映画『Waking Ned』はTullymoreというアイルランドの架空の村が舞台。実際はマン島のクレグナッシュで撮影されたとのことで、本当の意味ではアイルランドではありませんが、人々が抱くアイルランドのイメージに上手く重なっているように思えます。

Is there a greater twist of fate, Annie?

運命ってのは皮肉なもんだな、アニー

To win half a million, and the next minute die from the shock of it. 50

万も手にしたのに、ショック死していまうとは

God rest him, the poor fella.

哀れなあいつに、永遠の安息を

Ned,the sweetest man in the world.

ネッドは誰より優しい人だった

They say money changes a man, Jackie.

“金は人を変える”って

And there’s no greater change than moving him from life into death.

“生から死へ” これ以上の変化はないわ

優しいのはネッドだけではありませんでした。「足るを知る」村人たちが自分のためではなく、村人みんなの幸せの為に協力し合います。ネッドの死を通して古くからの友の友情を感じ、お金よりも大切なものが家族であることに気がついて行きます。

映画『Intermission』(ダブリン上等!)でアイルランド英語

世界で最もセクシーな英語はアイルランドアクセントの英語だそうです。そして、そのアイルランド英語を話す代表的な有名人は、映画俳優のコーリン・ファレル。では、かれはどんな英語を話すのでしょう。映画『Intermission』のオープニングシーンを見てみましょう。

世界で最もセクシーな英語はアイルランドアクセントの英語だそうです。そして、そのアイルランド英語を話す代表的な有名人は、映画俳優のコーリン・ファレル。では、かれはどんな英語を話すのでしょう。映画『Intermission』のオープニングシーンを見てみましょう。

アイルランド英語の特徴の一つは母音の変化、例えば”night” “like” “I” は、”oil”の”oi”のように発音します。次の動画でも、同様の傾向があるようです。

time ⇒ toim (トイム)

life ⇒ loif (ロイフ)

right ⇒ roight (ロイット)

レストランのウエイトレスをコーリン・ファレルが口説いているように見えるこの場面ですが、実は。。。

Oh, yeah. I’ve been round the block.

本当さ。俺は世間を知っている。

Really?

そうなの?

– Believe it.

信じろよ

Sowed me oats.

女も履き捨てるいて

Acted the rip, the rapscallion.

ヤベエこともかなりやってきた

Ran wild, ran free.

やりたい放題やってきたんだ

Of course, this all back in the days of yore.

もちろん、ガキの頃のはなしだけどな

– Right. You wouldn’t think it to look at you.

ふうん、そんなふうには見えないけどね

Yeah, well, time comes, you have to leave behind the old hell-raising.

でも、まあ、もうそろそろヤンチャからは卒業して、

Take some responsibility for your life.Prepare the groundwork.

まっとうな人生を送るために備えるぜ

– How do you do that?

どうやって?

Well, to begin with, I’d say by nest-building.

まずは、巣を作らなきゃなあ

You have to find an abode you feel secure in.

どっかにいい家を見つけてよ

Then you have to furnish that abode

家具を買い揃えるんだ

procure the necessaries: Furniture, etc.

他にも要る物はすべて揃えるんだ

Kitchen utensils, your wok…

キッチン用品もだ。中華鍋や

your juicers.

ジューサーもだ

– What about love?

恋人は?

Well, love’s not something you can plan for, is it?

それはまた別物だろう

Look all you like as long as you like but it’s only when you let your guard down…

まずは心のガードを外さないと。

– When you least expect…

思ってもいなかった時に。。。

That you find someone.

相手が見つかる

Take myself for example.

例えばこの俺と

You ever see me before?

前に会ったことは?

No.

ないわ

I’ve just ambled in, right? But who’s to say by tomorrow, you and me couldn’t…

そう俺は単なる客。だが二人が恋に落ちる可能性がゼロだとは言い切れない

and I’m not coming on to you or anything but who’s to say we couldn’t be head-over-heels? Dancing in the Green?

絶対に結ばれないなんてことは、誰にも言えない

Nobody.

だれにも

– Right.

そうさ

When there’s something there…

男と女は

– Chemistry.

相性よ

Right. Who knows where the sparks will lead?

そう。突然火花が散る。その先にあるのは、

A fella like myself, a stranger could just be a bit of fun in the sack,

俺みたいな赤の他人だった男とのセックス

no more than that.

それ以外の何でもない

Or, and it’s not that crazy…

でも、おれが求めているのは

your soul mate.

心の友だ

Yeah, you’ve got a point.

ええ、分かるわ

On the other hand,

でも、ひょっとしたら

I could just be a thief or something.

おれは泥棒かもしれない

What do you mean?

どういう意味?

Some villain, just waiting for my chance to…

今までチャンスを狙ってたんだよ

smack your jaw and rob the register while the place is empty.

いつぶっ飛ばしてレジの金をいただこうかって

But this is the thing of it, see?

すこしは勉強になったろう

You just never know…

人生ってのは

what’s gonna happen.

先が見えねえ

(*)語句説明

have been around the block:《口語》 (いろいろな所で)多くの経験をしている; 世慣れている.

sow one’s (wild) oats:若気の至りから道楽をする.

yore:昔

head over heels:〔…に〕深くはまりこんで、ぞっこんほれこむ

villain:悪党

初心者でも安心 – マンツーマン・レッスンで役立つ基本英文46を音声ファイルで

英会話プライベートレッスンの際に、よく使う表現をまとめました。

■スピーカーを務めてくださった先生

スィンヒ先生

1)スィンヒ先生(高輪)

ハワイ生まれですが、カリフォルニア生まれのお父様に話し方を含めたいへん厳しく教育されたそうで、発音はカリフォルニア英語です。

パール先生

2)パール先生(六本木/西麻布)

中国生まれ。在米13年。アクセントにはかすかにアメリカ南部英語と中国人英語の特徴があります。

イメルダ先生

3)イメルダ先生(王子神谷)

フィリピン生まれ。多くの方が耳にするインターナショナルな英語のひとつです。

チャールズ先生

4)チャールズ先生(横浜・大坂上)

イギリス生まれ。お父様がイングランド、お母様がスコットランド出身。イングランドの標準アクセントに続き、緩やかなスコットランドアクセントで読んでいます。

ブレンダン先生

5)ブレンダン先生(下落合)

オーストラリア、シドニー生まれ。オーストラリアアクセントは弱く、インターナショナルな英語を話されます。

何度も聞いて、繰り返し口に出して発音してみてください。そして実際のレッスンで使ってみましょう。

0.自己紹介

Self introduction

sing00 スィンヒ先生

pearl00 パール先生

ime00 イメルダ先生

cha00 チャールズ先生

bre00 ブレンダン先生

1.トーマスさんのお宅ですか。

1.Is this the home of Mr.Thomas?

sing01 スィンヒ先生

pearl01 パール先生

ime01 イメルダ先生

cha01 チャールズ先生

bre01 ブレンダン先生

2.私は新入会員の田中和夫です。

2.I’m Kazuo Tanaka. I’m a new member of ETC.

sing02 スィンヒ先生

pearl02 パール先生

ime02 イメルダ先生

cha02 チャールズ先生

bre02 ブレンダン先生

3.はじめましてトーマスさん。

3.How do you do, Mr.Thomas.

sing03 スィンヒ先生

pearl03 パール先生

ime03 イメルダ先生

cha03 チャールズ先生

bre03 ブレンダン先生

4.おめにかかれてうれしいです。

4.Nice to meet you.

sing04 スィンヒ先生

pearl04 パール先生

ime04 イメルダ先生

cha04 チャールズ先生

bre04 ブレンダン先生

5.こんにちはトーマスさん

5.Hello,Mr. Thomas. How are you today?

sing05 スィンヒ先生

pearl05 パール先生

ime05 イメルダ先生

cha05 チャールズ先生

bre05 ブレンダン先生

6.ありがとう、元気です。あなたはいかがですか?

6.Fine, thank you. And you?

sing06 スィンヒ先生

pearl06 パール先生

ime06 イメルダ先生

cha06 チャールズ先生

bre06 ブレンダン先生

7.はい、私も元気です。

7.I’m fine, too.

sing07 スィンヒ先生

pearl07 パール先生

ime07 イメルダ先生

cha07 チャールズ先生

bre07 ブレンダン先生

8.このテキストはむづかしいです。

8.This textbook is difficult for me.

sing08 スィンヒ先生

pearl08 パール先生

ime08 イメルダ先生

cha08 チャールズ先生

bre08 ブレンダン先生

9.このテキストは少しやさしすぎます。

9.This textbook is a little easier for me.

sing09 スィンヒ先生

pearl09 パール先生

ime09 イメルダ先生

cha09 チャールズ先生

bre09 ブレンダン先生

10.このテキストを使って頂けますか?

10.Could(Would) you use this textbook in my class?

sing10 スィンヒ先生

pearl10 パール先生

ime10 イメルダ先生

cha10 チャールズ先生

bre10 ブレンダン先生

映画『Breakfast on Pluto』(プルートで朝食を)でアイルランド英語

パトリックはヒッチハイクで出会ったバンドのメンバーと旅をします。途中で英国の警官に車を止められます。

パトリックはヒッチハイクで出会ったバンドのメンバーと旅をします。途中で英国の警官に車を止められます。

“Thirteen of your lot shot in Derry.What do you know about that? Maybe you’d know about thirteen less to deal with.”

(デリーで13人が撃たれて死んだ。仲間が13人減ったな。)

デリーで13人が射殺。この台詞から、これは「流血の日曜日事件」のことを言っていることがわかります。時代は1972年。

パトリックは男性、でも子どもの頃から心は女性でした。『プルート(冥王星)で朝食を』という不思議なタイトルはどのような意味があるのでしょうか。偶然であったライダーのリーダーは、ケルトの神話と共に、彼の行き方について語るシーンにそのヒントがあるようです。

Druids, man. We’re like the Border Knights. Knew all about the space-time continuum.

古代ケルトの偉人達(ドルイド)は時空の謎を知り尽くしていた。

Gotta get behind the surface.

上っ面は関係ない

Border Knights don’t allow them. Jams the astral highway.

国境の騎士にはハイウェイがすべてだ

So why do you call yourselves the Border Knights?

どうしてあんた達、国境の騎士なわけ?

Because the only border that matters is the one between what’s in front and what you’ve left behind.

俺たちがこだわるのは、後ろにあるものと前にあるものの境目だけだ。

When I ride my hog, you think I’m riding the road? No way, man.

俺はバイクで道を走っているんじゃない。

I’m traveling from the past into the future with a druid at my back.

俺は過去から未来に向かってケルトの偉人と旅している

-Druid man or druid woman?

その人は男、女?

-That doesn’t matter.What matters is the journey.You know where it goes, baby?

関係ない。大事なのは旅だ。どこに行くと思う。

-Where?

どこ?

We’ll visit the stars and journey to Mars

星巡りをして、火星に行ってから

Finding our breakfast On Pluto

プルート(冥王星)で朝食をとる。

Pluto?

プルート?

Pluto.

冥王星よ

No, not Pluto the dog. Pluto the planet.

犬のプルートじゃない。冥王星だ。

Named by Percival Lowell and William H. Pickering after the invisible king of the underworld.

天文学者のP.ローウェルとW.ピカリングがプルートと名づけた。神話の”冥界の王”から取ったそうだ。

You think about that.

覚えておけよ。

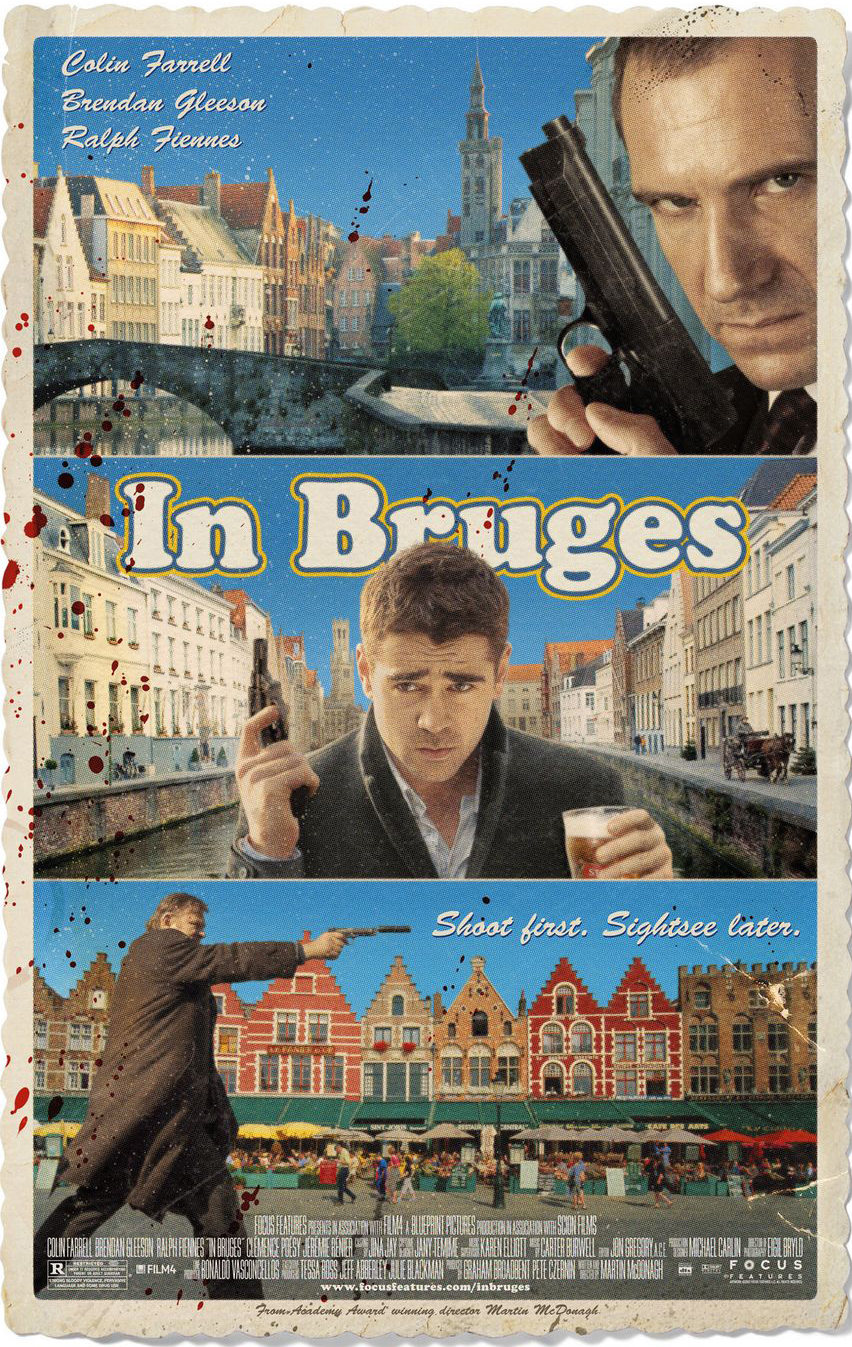

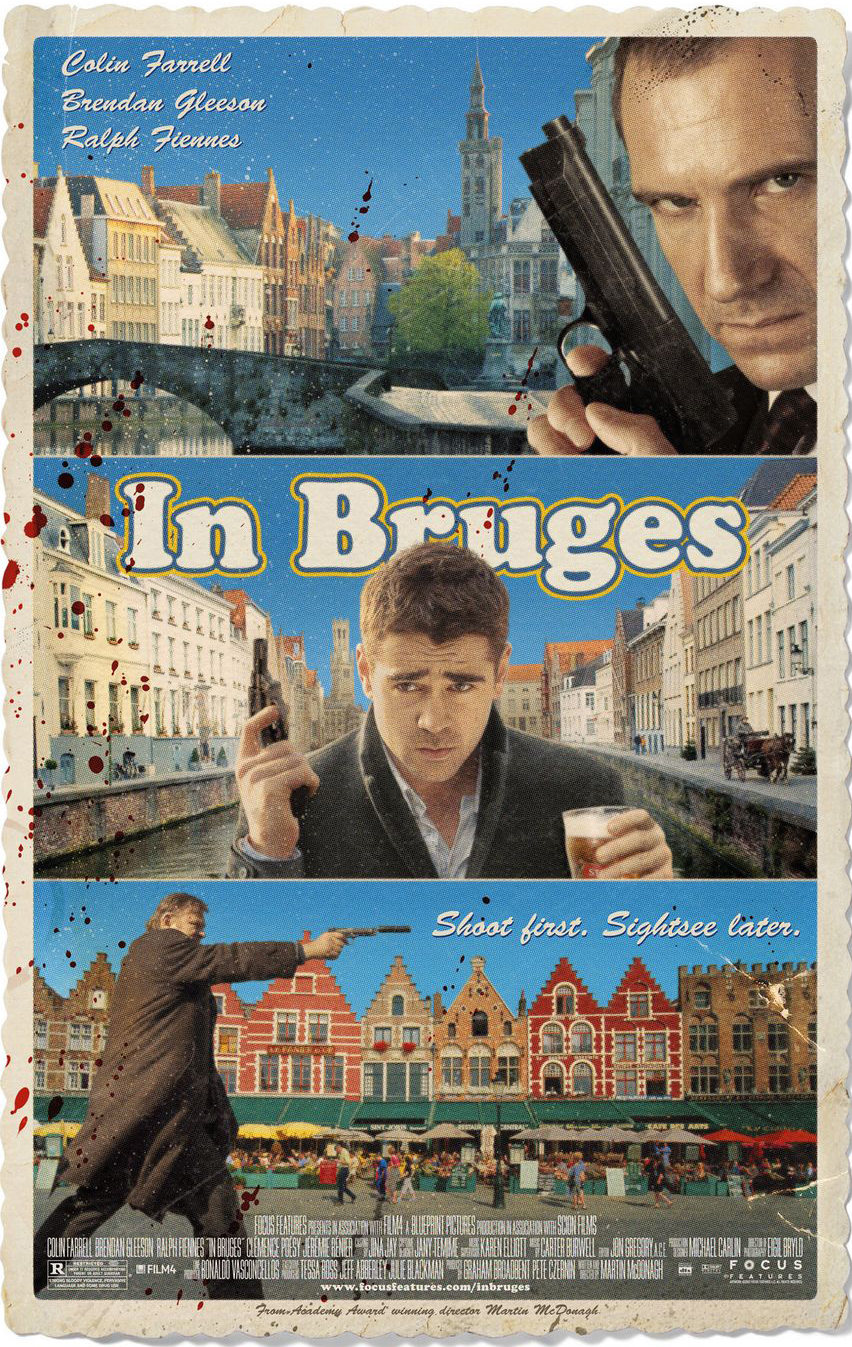

映画『In Bruges』(ヒットマンズ・レクイエム)でアイルランド英語

ベルギーのブルッへが舞台。コリン・ファレルは、自らの過ちを悔いるヒッ トマンズ役。次の仕事の支持を待つため、ブルッへで2週間滞在をすることになりました。ブルッへはまるでおとぎ話の中から抜け出したような街。運河や古い建物、石畳の道、ゴシック建築があって、白鳥がいて。”死ぬ前に”一度は見ておきたい街。ところが、そんな言葉が現実となってしまいます。

ベルギーのブルッへが舞台。コリン・ファレルは、自らの過ちを悔いるヒッ トマンズ役。次の仕事の支持を待つため、ブルッへで2週間滞在をすることになりました。ブルッへはまるでおとぎ話の中から抜け出したような街。運河や古い建物、石畳の道、ゴシック建築があって、白鳥がいて。”死ぬ前に”一度は見ておきたい街。ところが、そんな言葉が現実となってしまいます。

興味深いのは彼のアイルランド英語だけでなく、アメリカ人英語、イギリ ス人英語、ベルギー人英語、そしてカナダ人英語なども比較しながら楽しめそうです。

映画のところどころに会話相手の国籍を確かめる台詞が登場します。共通しているのは、相手の下品な言葉遣いした際に、訪ねている事。国による英語の違いは、発音やイントネーションだけではなく、言葉遣いの下品さにも現れてしまっているのかもしれません。

例えば次のような会話です。

(うるさい、クソ野郎!)

American, ain’ it?

(アメリカ人さ)

---

You from the States?

(アメリカ人か?)

Yep. But don’t hold it against me.

(ああ、責めないでくれ)

I’ll try not to. Just try not to say anything to loud or crass.

(努力する。あんたも下品なことを言うなよ)

---

That’s him. That’s the motherfucker.

(そいつだ!その野郎だ)

Canadian?

(カナダ人か?)

より直接的な表現を使う北米の人々と、より間接的な言い回しを好む欧州の人々の言葉に対する感覚の違いなのかもしれません。様々な国籍の先生のレッスンを受講して、話題にされてみてはいかがでしょうか。

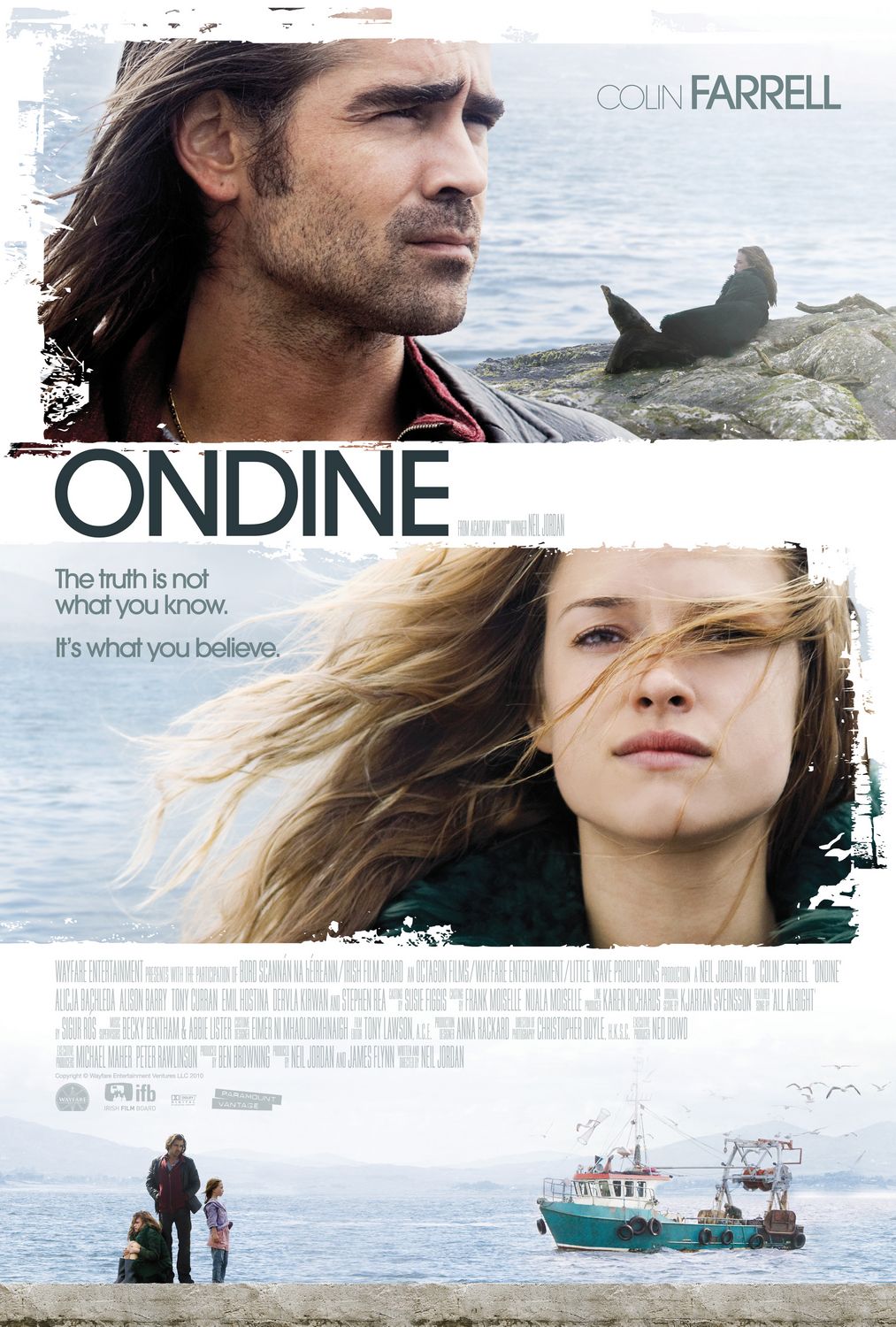

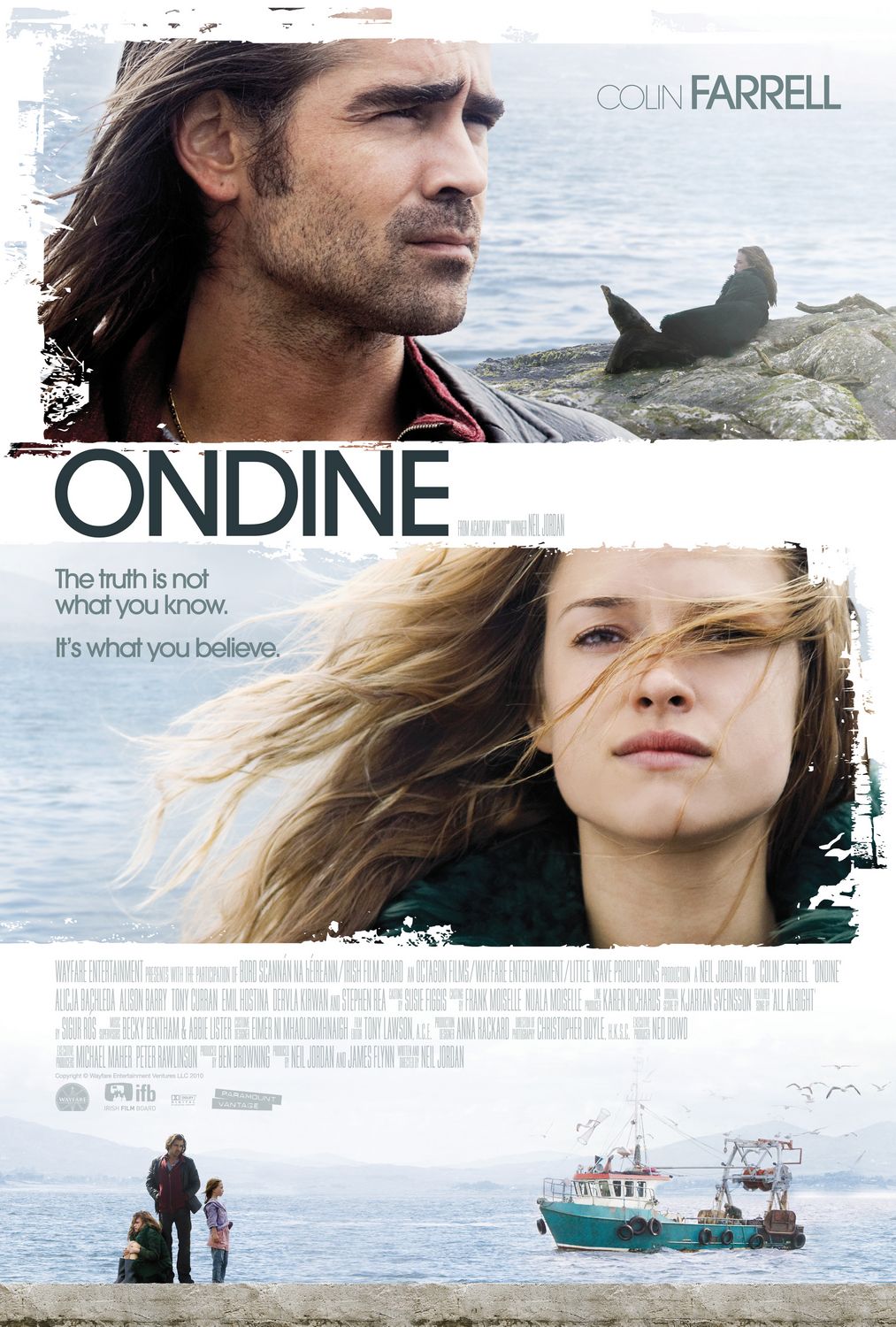

映画『Ondine』(オンディーヌ 海辺の恋人)でアイルランド英語

アイルランド南端の小さな海辺の町キャッスルタウンベアが舞台。ある日、漁師役のコリン・ファレルは、網に若く美しい女性がかかっていることを発見します。彼女はスコットランドの神話に登場するアザラシの化身セルキー(Selkie)に違いないと彼の娘は言います。

アイルランド南端の小さな海辺の町キャッスルタウンベアが舞台。ある日、漁師役のコリン・ファレルは、網に若く美しい女性がかかっていることを発見します。彼女はスコットランドの神話に登場するアザラシの化身セルキー(Selkie)に違いないと彼の娘は言います。

市場調査会社OnePollが女性5000人に対して行った調査によれば、世界で一番セクシーな英語のアクセントはアイルランド人とのこと。ただ、これにはコリン・ファレル自身の魅力が大きく影響しているようです。

そもそもアイルランド英語とはどのような英語なのでしょうか。ロレット先生(西大井)が次のような体験をシェアしてくれました。

「先日アイリッシュパブに行ったのですが、アイルランドから日本に来てまだ一週間程しか経っていないというバーテンダーと話しをしました。ところが、彼の言っていることが40%位しか聞き取れないのです。発音の違いもありますが、それ以上にイントネーションが違うのです。お互い英語のネイティブ・スピーカーであっても、イントネーションが違うと理解できないのです。」

どうやら、アイルランド英語はネイティブ・スピーカーにとっても聞き取りが難しい英語のようです。しかし、その難しい英語もコリン・ファレルの魅力が解決してくれそうです。彼のセクシーな英語を、耳元で繰り返し繰り返しヒヤリングしてみませんか。

▽trailerのトランスクリプトです。予告編では、動画が切り合わせているのと同じように、同じ人のひとつ台詞でも、途中が省略されるなどして、切り合わされている部分があるため、実際の映画の台詞とは若干ことなることがあります。下記のトランスクリプトは、trailerにあわせています。

– Once upon a time…

Annie:

– Does it always have to be “Once upon a time”?

Syracuse:

– There was a fisherman. And he was pulling in his nets…

Annie:

– Was she a mermaid?

Syracuse:

– No.

Annie:

– Was she a selkie, then?

Syracuse:

– What’s a selkie?

Annie:

– She comes out of the sea. Lives on land

Syracuse:

– My name’s Syracuse. And you’ve been sober for two years. This is where they all clap

The priest:

– Did you see that in the movies?

The fisherman:

– There’s a girl here, Circus.

Syracuse:

– Is that illegal?

The fisherman:

– No, but… it’s unusual.

Syracuse:

– Yeah, I stole. Some ladies’ clothes.

The priest:

– I don’t like this at all

Syracuse:

– They were for this girl I met.

Ondine:

– Thank you.

Annie:

– So, what’s the story?

Syracuse:

– She sings to the fishes and he catches them. She brings me luck…

Annie:

– That would be Selk.

Syracuse:

– How long are you staying?

Ondine:

– Depends on you.

Syracuse:

– Depends on me, you can stay forever.

Ondine:

– I’m Ondine.

Syracuse:

– What’s it mean?

Ondine:

– She came from the water.

Annie:

– I’m examining you for webs.

Annie:

– Selkie women stay for seven years… Unless her selkie husband claims her back.

Maura:

– What kind of stories are you spinning?

Syracuse:

– I’m afraid, Father…

Syracuse:

– Misery is easy. Happiness you have to work at.

Maura:

– Who is this woman, Annie?

Syracuse:

– You’re my sobriety buddy.

– We don’t belong here

Maura:

– Give it here…

Annie:

– I don’t want you to go.

Ondine:

– Annie!

Syracuse:

– I know something’s going to happen, something wonderful. Or terrible.

Syracuse:

– She was drowned

Ondine:

– You brought me back to life.

Syracuse:

– Ondine!

セルキーについては、『フィオナの海 – Child of the western isles』 (ロザリー・K・フライ著 矢川澄子訳)の後書きにその神話が紹介されています。ご興味のある方はあわせてお読みください。

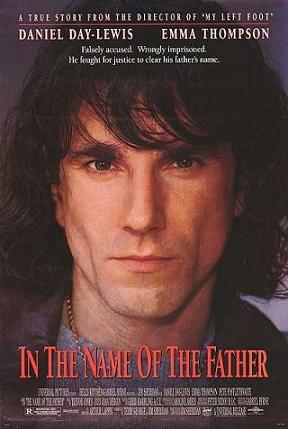

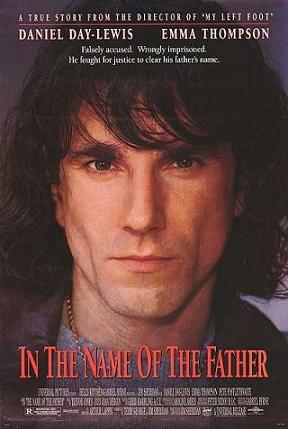

映画『In the Name of The Father』(父の祈りを)でアイルランド英語

1974年10月5日、IRA暫定派によって、ロンドンから約50キロ離れたギルドフォードでパブが爆破されます。アイルランド人ジェリー・コンロン(Gerry Conlon)とその友人は無実の罪で逮捕をされ、拷問まがいの取り調べて自白をされられてしまいます。しかもジェリーの父や叔母一家も同様に逮捕されてしまいます。

1974年10月5日、IRA暫定派によって、ロンドンから約50キロ離れたギルドフォードでパブが爆破されます。アイルランド人ジェリー・コンロン(Gerry Conlon)とその友人は無実の罪で逮捕をされ、拷問まがいの取り調べて自白をされられてしまいます。しかもジェリーの父や叔母一家も同様に逮捕されてしまいます。

ある日、IRAの兵士が刑務所に送られ、例の爆破事件は自分が行ったもの。警察はその事実を知りながら隠蔽しているのだと告げます。ジェリーは獄中で亡くなってしまった父の遺志を継ぎ、自らの汚名を晴らすために再審請求を行います。

この映画を通して痛感するのは公正な裁判を受ける権利、情報開示の大切さ、差別の撤廃。そして、これは北アイルランドでの出来事ではなく、冤罪等による不当な裁きは日本でも同様に起こっている出来事であるということ。遠い国の出来事では決してないというこの映画は気付かせてくれます。

忘れてはいけないのはこれが実話であるといういこと。次の動画では、ジェリー・コンロン自身が彼の身におこったことを語っています。無罪の罪で15年刑務所で人生を送らなければならなかった彼の心の底からの訴えに、彼のアイルランド英語と共に耳を傾けてください。

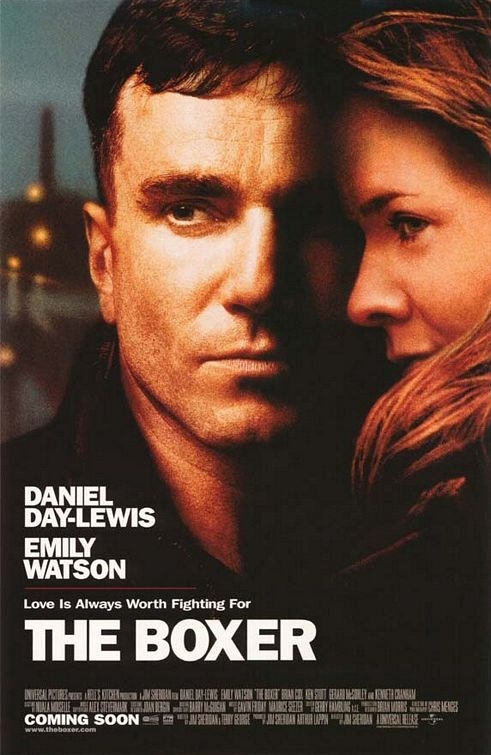

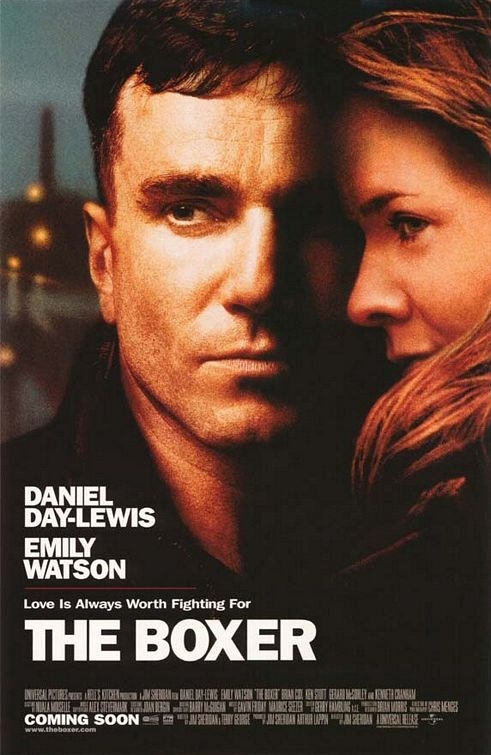

映画『The Boxer』(ボクサー)でアイルランド映画

1990年代半ば、IRAは停戦に向けてアイルランド、イギリス両政府と対話を始めていました。米国からクリントン大統領がアイルランドを訪れ、和平交渉に弾みをつけようとします。

1990年代半ば、IRAは停戦に向けてアイルランド、イギリス両政府と対話を始めていました。米国からクリントン大統領がアイルランドを訪れ、和平交渉に弾みをつけようとします。

1995年11月30日に北アイルランドのベルファストを訪れ大歓迎を受けます。彼は母方を通じて北アイルランドにルーツを持っていましたし、現役の米大統領が北アイルランドを訪問するのは初めてのことでした。

翌12月1日、クリントン大統領はダブリンを訪れ、集まった約10万人の群集に演説した。それはローマ法王、ケネディ大統領(南共和国にルーツを持つ)の訪問以来の大歓迎だったそうです。映画『The Boxer』はクリントン大統領のその時のスピーチで始まります。

“The sun is shining and I hope it’s a good omen for peace in Northern Ireland”

(太陽が北アイルランドに平和の光を注ぐことを)

12月8日、IRAの武装解除に関する見解がダブリンで発表されました。

(中略)

メージャー英首相が二本立ての審議を発表する記者会見の席で、IRAの武装解除のための諸前提を取り除く手段として、その二本立て審議を受け取ることを拒否したことを、我々は見てきた。また、北六州のストーモント旧議会を復活させたいというユニオシストの提案を、メージャー首相が積極的に奨励していることも明白である。

(中略)

IRAの武装解除に関する(表玄関からの、あるいは裏口からの)ばかげた要求に、IRAが応じることはまったくありえない。

P・オニール

IRA広報部

ダブリン、

“It is a matter of profound regret that rather than fulfilling its responsibilities, the British government, presented with this historic opportunity, has sought only to frustrate movement into inclusive negotiations and has erected an absolute barrier to progress with its untenable and unattainable demand for an IRA surrender.

“We noted that British Prime Minister, John Major, at the press conference to announce the twin track approach, actually rejected it as a means of removing preconditions. It is also obvious that Mr Major is actively encouraging the unionist proposition of a return to Stormont and actively reinforces the unionist leadership’s refusal to engage meaningfully in the search for a negotiated settlement.

“As we stated on September 29th, there is no question of Oglaigh na hEireann meeting the ludicrous demand for a surrender of IRA weapons either through the front or the back doors.

P.O’Neill,

Irish Republican

Publicity Bureau,

Dublin

和平への道は、まだまだ沢山の生涯があることが伝わっている声明です。映画『The Boxer』は、北アイルランドが新しい扉を開けようとしていた時代に生きる人々の様々な葛藤、戸惑い、そして信念を描いた映画です。

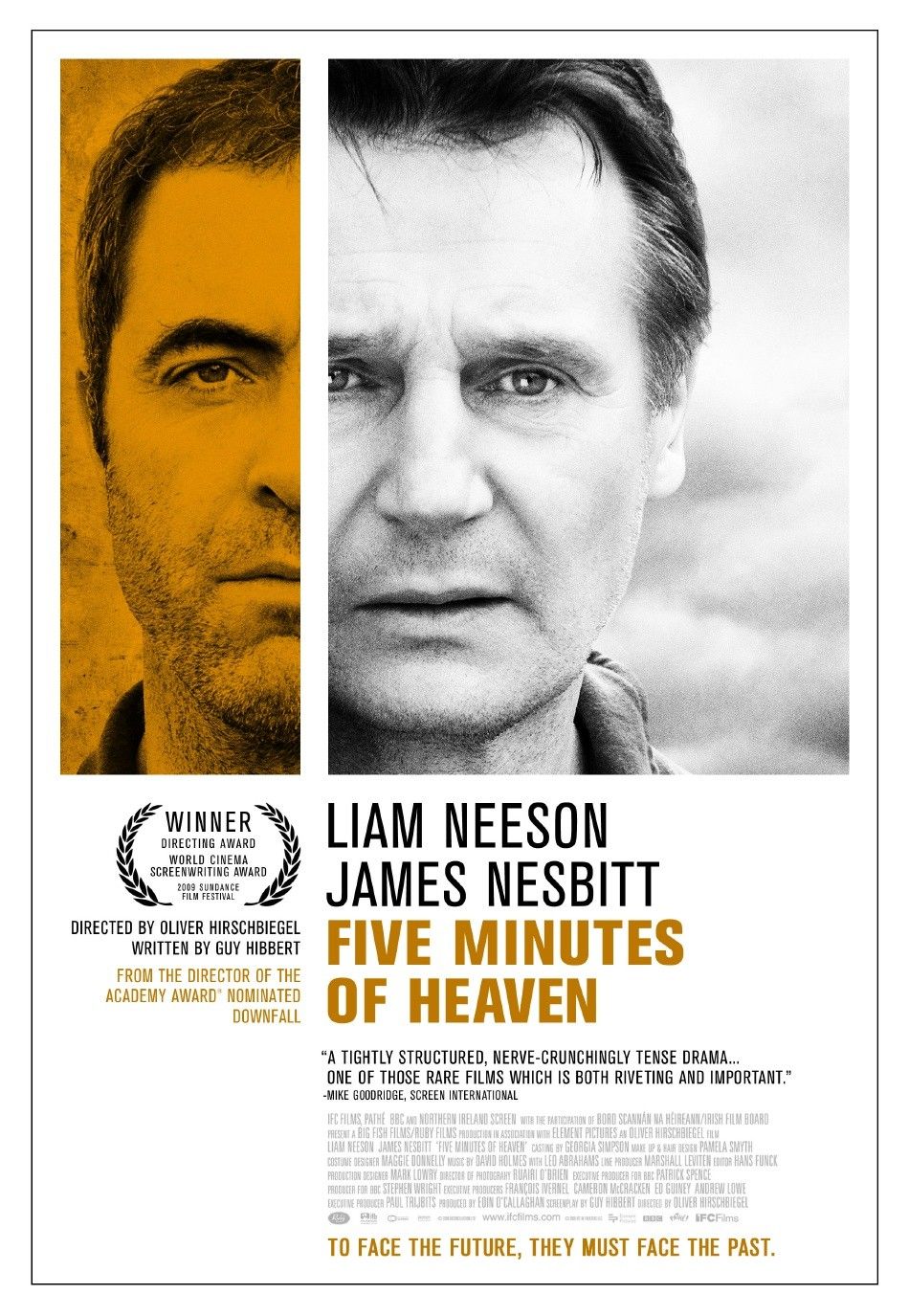

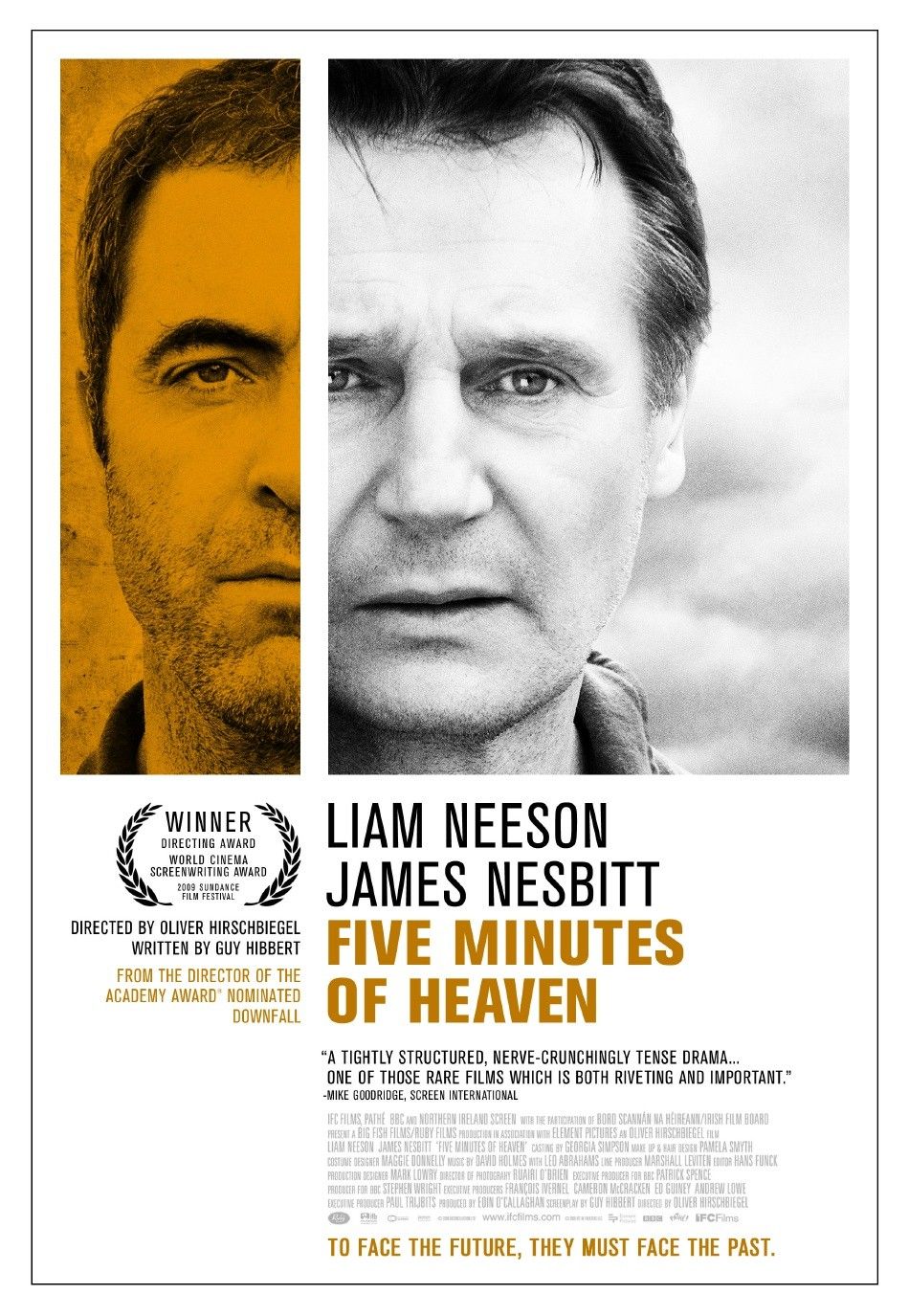

映画『Five Minutes of Heaven』(レクイエム)でアイルランド英語

1975年、北アイルランドでは英国の流れを引いたプロテスタントと、アイルランドの市民の大半を占めるカトリックは、大いに反駁しあっていました。爆弾テロや殺人は日常的な出来事になっていました。

1975年、北アイルランドでは英国の流れを引いたプロテスタントと、アイルランドの市民の大半を占めるカトリックは、大いに反駁しあっていました。爆弾テロや殺人は日常的な出来事になっていました。

カトリック組織に武力抗争を挑むアルスター義勇軍のメンバーである17歳のアリスター・リトルは報復テロとしてカトリック教徒である19歳のジム・グリフィンを殺害します。しかし、その現場を8歳になる弟ジョーに目撃されてしまいます。

33年後、アリスターとジョーがテレビ番組の企画で対談をすることになります。ジョーは復讐を決意し、アリスターの殺害を計画しますが、直前になって撮影を拒否し、その場を後にしてしまいます。

恨みが恨みを生む、復讐が復讐を生む、怒りのチェーンを断ち切る方法はないのでしょうか。アリスターは、ジョーに会いこの争いを終わらせるための話し合いをしようとします。

We were told that a Protestant worker had been threatened and if he didn’t leave the yard, he’d be shot.

I asked who the Catholics were working there.

Somebody said Jim Griffin.

I said, “Tell him if he doesn’t leave, I’ll shoot him.”

I knew he was leaving anyway, but it didn’t make a difference.

It was my decision. I was up for anything, to kill anyone.

I wanted to be someone.

I wanted to walk into the bar a man.

Walk in ten foot tall and hear the applause from the only people that mattered to me then.

And I heard it. And it was good.

Get rid of me, Joe so that when you wake up in the morning, it’s not me’s in your head, it’s your daughters.

Don’t give them me.

Go home and tell them that you’ve killed me off.

That I’m gone, forever.

I’m nothing. Nothing.

Go home and tell them that and live your life for them.

私はベルファストに帰り二度と来ない。だから、すべて話す。

プロテスタントの労働者が出て行けと脅された

さもないと殺すと

こっちも黙っていられない

それでグリフィンを標的に

出て行かないと殺すと 私は脅した

引っ越すのは知っていたのに

私は決断した

誰でも殺す覚悟だった

何者かになりたかった

男としてバーに行きたかった

大威張りで中に入り、先輩達から賞賛され

最高の気分だった

私のことは忘れろ

目覚めた時に娘のことを考えろ

引きずるな

私を倒したと娘に言え

永遠に消えた 何でもないと 何でもないと

これからは娘の為に生きてくれ

「わたしのような人間に復讐をすることに心を奪われるな。愛する家族、娘のために生きてくれ」と伝えます。

人を憎むことは、それだけで多くのエネルギーを奪われます。そしてそのことはその人自身をより苦しめることになるのでしょう。赦すこと、心を愛で満たすこと。それが復讐の連鎖を断ち切る一つのヒントなのかもしれません。

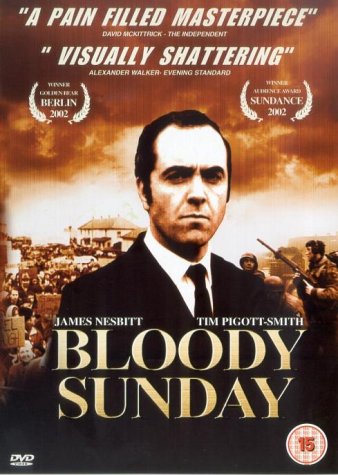

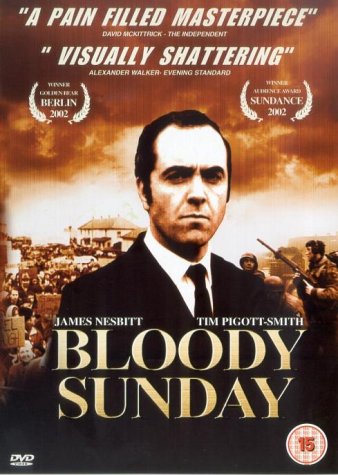

映画『Bloody Sunday』(ブラディ・サンデー)でアイルランド英語

1972年1月30日、北アイルランドのデリー市で起こった「流血の日曜日」を扱った映画です。

1972年1月30日、北アイルランドのデリー市で起こった「流血の日曜日」を扱った映画です。

当時、北アイルランドのカトリックの人々は、英国政府から様々な差別的な政策に苦しんでいました。公営住宅権の不平等な割り当てと選挙権、そしてインターンメント(裁判なき拘禁制度)の導入など。

インターメントには裁判がありません。ということは拘禁理由が公にされないため、いつまで監禁されるのかわず、無期限に監禁される可能性もありました。それは、憲法も基本的人権も一切無視した、世にも恐ろしい法律でした。令状なしの家宅捜査、集会の禁止なども治安当局の意のままでした。

このような不平等に抗議するデモも当時は禁じられていました。しかし、その禁止令にもかかわらずデリーで72年1月30日の日曜日に、公民権グループが反インターメントの行進を呼びかけたのです。英軍はその行進をカトリックの居住区に封じこめ、さらにカトリック住民の大量逮捕に踏みきる計画をもって待ちかまえていました。

行進は英軍に阻止され前へ進めず、途中から若者の投石などによって、暴動となりました。英軍はCSガス、ゴム弾、放水車などで応戦しました。その時、英軍は、突然、なんの警告もなしに、群集めがけて発砲しはじめました。発砲は30分間ほど続き、13人の民衆が死に、16人が負傷しました。最初の英軍の説明は、発砲はIRAの銃撃に応じた自衛的なものという見解でしたが、IRAの銃撃を見た者も、銃声を聞いた者も誰一人としていませんでした。それに英兵は誰も撃たれていませんでした。

射殺された者は若者が多く(7人が10代)、彼らはIRAのガンマンでも兵士でもありませんでした。それは1916年のイースター蜂起直後の16人の処刑と同じような衝撃をアイルランド国民に与えたそうです。

この事件の発生から四半世紀経った1998年に、ブレア政権下で新たに事件の調査が開始されることになりました。この調査では兵士610人、一般市民729人、報道関係者30人、政府関係者や政治家、軍上層部ら20人、北アイルランド警察の警察官53人に聞き取りが行なわれた。

その調書はこちらで読むことができます。

‘Bloody Sunday’, Derry 30 January 1972

– Guide to the Hearings of The Bloody Sunday Inquiry (1998-2005)

そしてこの調査がこの映画を生むことに繋がっています。30年以上たって少しずつ明らかになる嘘と真実。政府が秘密としていた情報が公開されることの大切さを、この悲惨な事件から学ぶことができます。

(*)参考リンク

Bloody Sunday(BBC)

(*)参考文献

IRA(アイルランド共和国軍)-アイルランドのナショナリズム

映画『The Dead』(ザ・デッド/「ダブリン市民」)でアイルランド英語

「英語を学びたい」、その動機は人それぞれ。旅行のため、仕事のため、趣味のため。そして、英文学を楽しみたいから。そう思う方もいらっしゃるのではないでしょうか。

「英語を学びたい」、その動機は人それぞれ。旅行のため、仕事のため、趣味のため。そして、英文学を楽しみたいから。そう思う方もいらっしゃるのではないでしょうか。

映画『The Dead』は、アイルランドを代表する国際的作家、ジェイムス・ジョイス(James Joyce)の作品『ダブリナーズ』(Dubliners)の中の「死せるものたち」(The Dead)を、ジョン・ヒューストン監督(John Huston)が映像化したものです。

彼はこの映画の公開を待たずして亡くなりました。車椅子に座り、鼻には酸素注入器の管を貼り付けて映画制作に取り組んでいたとの事です。主演を務めたのは娘のアンジェリカ・ヒューストン(Anjelica Huston: 写真)でした。

自分自身の死期を悟っていたであろう彼が、最期に選んだ作品がThe Deadでした。原作を忠実に描きながらも、彼自身の遺言としてのメッセージを映画の中に込めていたりはしていないでしょうか。もしかしたら、原作と映画の違いに着目することで、彼が最も伝えたかったこと、彼自身の声が聞こえてくる来るかもしれません。

映画では原作にはない人物が登場します。グレース氏です。彼は、これもまた原作には記載されていなかった詩を朗読します。『破られた誓い』(Broken Vows)と映画の中で紹介されているこの詩は、実際のタイトルは 『Donal Og』(Young Daniel)。8世紀にゲール語で書かれた詩を、アイルランドの劇作家・詩人であるオーガスタ・グレゴリー夫人(Lady Isabella Augusta Gregory)が20世紀頭に英訳したものです。ゲール語の世界を、英語で甦らせたとして高く評価されているようです。

Donal Og

It is late last night the dog was speaking of you;

the snipe was speaking of you in her deep marsh.

It is you are the lonely bird through the woods;

and that you may be without a mate until you find me.

You promised me, and you said a lie to me,

that you would be before me where the sheep are flocked;

I gave a whistle and three hundred cries to you,

and I found nothing there but a bleating lamb.

You promised me a thing that was hard for you,

a ship of gold under a silver mast;

twelve towns with a market in all of them,

and a fine white court by the side of the sea.

You promised me a thing that is not possible,

that you would give me gloves of the skin of a fish;

that you would give me shoes of the skin of a bird;

and a suit of the dearest silk in Ireland.

(*)映画では次の二節は略されています。

(When I go by myself to the Well of Loneliness,

I sit down and I go through my trouble;

when I see the world and do not see my boy,

he that has an amber shade in his hair.

It was on that Sunday I gave my love to you;

the Sunday that is last before Easter Sunday

and myself on my knees reading the Passion;

and my two eyes giving love to you for ever.)

My mother has said to me not to be talking with you today,

or tomorrow, or on the Sunday;

it was a bad time she took for telling me that;

it was shutting the door after the house was robbed.)

(*)映画では次の一説は略されています。

(My heart is as black as the blackness of the sloe,

or as the black coal that is on the smith’s forge;

or as the sole of a shoe left in white halls;

it was you put that darkness over my life.)

You have taken the east from me, you have taken the west from me;

you have taken what is before me and what is behind me;

you have taken the moon, you have taken the sun from me;

and my fear is great that you have taken God from me!

破られた誓い

昨夜 夜もふけた頃 犬があなたを呼び

沼のしぎも あなたの名を呼んでいた

森をさまよう 孤独な鳥は あなた

私を探し当てるまで 連れ添うものは現れないだろう

あなたは 偽りの言葉を誓った

羊の群れが集まった時 私の前に現れると

私は口笛を吹き 名を呼んだ

だがそれに答えたのは 子羊の泣き声

あなたは約束した ほかにないものを贈ろうと

銀のマストを立てた黄金の船

マーケットを持った12の街

青い海をのぞむまばゆい白亜の宮殿

あなたは約束した この世にないものを

魚の皮でつくった 手袋を君にあげると

小鳥の皮でつくった靴と

アイルランド製の絹の服をあげると

母は言った あの男と話をしてはいけないよ

今日はもちろん 明日も 日曜でさえも

だが 母の忠告は手遅れだった

盗っ人が入ってから ドアを閉めるようなもの

あなたは私から 東を奪い去り 私から西を 奪い去った

あなたは私の前にあるものと 私の背後にあるものを奪った

あなたは私から月と 太陽を奪い去ってしまった

そして この胸の恐れおののく あなたは私から 神さえを奪ってしまった

(*)日本語訳はビデオ『ザ・デッド/「ダブリン市民」より』から

母に反対をされ、結ばれなかった若い2人の歌。少年が愛する少女に贈った数々の言葉、愛の誓いが成就しなかったことが伝わってくる作品です。原作には無かったこの詩は、実はこの映画のテーマをより深く理解するためのひとつ物語として心に残ります。

原作では、登場するアイルランドの古い民謡『The Lass Of Aughrim(オグリムの娘)』が歌われています。若い娘がグレゴリー卿の城を訪ねます。腕には彼との間に生まれた幼子を抱いて。しかし、彼の母は彼女の城に入れず、追い返してしまいます。悲しみにくれた娘は幼子と共に海で命を絶ってしまうという内容です。母の反対により結ばれなかった若い2人、そしてそのことが招いた死。『ザ・デッド』のテーマはまさにこの曲の中に歌われています。

そして、先の 『Donal Og』で歌われた愛の誓いは、この2人の愛の深さを連想させる役割を映画の中では果たしています。

The Lass Of Aughrim

If you’ll be the lass of Aughrim

As I’ll take you to be

Tell me that first token

That passed between you and me

Oh don’t you remember

That night on yon lean hill

When we both met together

I am sorry now to tell

Oh the rain falls on my yellow locks

And the dew soaks my skin;

My babe lies cold in my arms;

Lord Gregory, let me in

Oh the rain falls on my heavy locks

And the dew soaks my skin;

My babe lies cold in my arms;

But none will let me in

オーグリムの乙女

あなたは オーグリムの美しい乙女

もしわたしの目に 狂いがなければ

覚えているだろうか あなたと交わした

初めての愛のしるしを

あなたは今も覚えているだろうか

あの丘の上で過ごした 夜のことを

あなたと二人きり ひとときを過ごした

いま思えば 悲しい運命のひとときを

冷たい雨を降りそそぐ

重くぬれた わたしの髪に

地をおおう冷たい露は

わたしの肌をぬらす

幼な子はわたしの腕の中で 冷たく横たわっている

どの家も門を閉ざして 入れてはくれぬ

幼な子はわたしの腕の中で 冷たく横たわっている

どの家も門を閉ざして入れてはくれぬ

(*)日本語訳はビデオ『ザ・デッド/「ダブリン市民」より』から

John Huston

難しいとも言われるジョイスの文学を、映画監督のジョン・ヒューストンがより分かりやすく映像化してくれています。彼自身はアメリカの生まれですが、父はスコットランド系アイルランド人。アイルランドは彼自身のルーツと感じていたのかもしれません。

映画『The Dead』通して、アイルランド文化に対する敬意と表すと共に、それをより多くの人々の心に奥に届けようとしたのではないでしょうか。それが、ジョイスの文学であり、グレゴリー夫人の詩であり、古いアイルランド民謡であったのでしょう。

さて、日本人が敬意を表する日本の文化とは何でしょう。日本人のあなたが最期に次の世界に遺したいとおもう文学、歌とは何でしょうか?アイルランドの文化に触れながら、自国の文化を思い返すきっかけとなりました。

映画『Michael Collins』(マイケル・コリンズ)でアイルランド英語

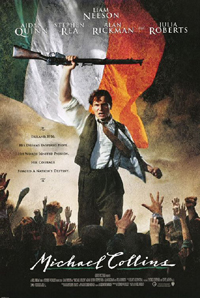

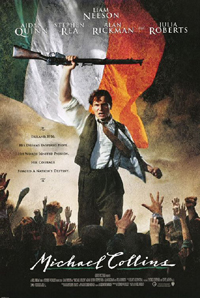

映画『Michael Collins』はイースター蜂起の場面からはじまります。イースター蜂起とはイギリスの支配を終わらせ、アイルランド共和国を樹立する目的でアイルランド共和主義者たちが引き起こした武装蜂起です。

映画『Michael Collins』はイースター蜂起の場面からはじまります。イースター蜂起とはイギリスの支配を終わらせ、アイルランド共和国を樹立する目的でアイルランド共和主義者たちが引き起こした武装蜂起です。

この武装蜂起に対して、当初ダブリンの一般市民はたいへん冷ややかな目で見ていました。多くの人々がイギリスの支配なしでは生活が立ち行かなくなっていることを感じていたからでした。

しかし、そのような人々の態度を一変させてしまう出来事がおこりました。イースター蜂起後、イギリスは即座に指導者を逮捕し、裁判を開くことも無く、首謀者を含む16人を事件後2週間で次々と射殺したのでした。

指導者の1人であったジェームズ・コノリー(James Connolly)は逮捕時には立って歩けないほどの重傷を負っており、処刑時には椅子に縛り付けたまま銃殺されました。この大量処刑は、それまで反乱軍に冷淡であったダブリン市民の感情は急速に逆転し、イギリス政府のやり方を避難するようになりました。

映画『Michael Collins』の中でもこの処刑のシーンが描かれています。実際に処刑が行われたキルメイナム刑務所で撮影が行われています。イギリス政府の性急な措置は、さらにその後のアイルランドとの闘いを招いてしまいます。

James Connolly

アイルランドの歴史を学んで行く過程で、たびたび日本の歴史と重ね合わせて考える機会に出会います。もしも、連合国軍占領下の日本において、連合国軍が異なった判断に基づき、戦後処理を行っていたとしたら、日本の歴史は今とは全く異なったものになっていたかもしれません。他国の歴史を学ぶことは、自国の歴史を顧みる大切な機会を与えてくれます。

(*)参考書籍

物語アイルランドの歴史波多野 裕造(著)

『Pygmalion』(ピグマリオン)でコックニー英語

バーナード・ショーによる戯曲『Pygmalion』(ピグマリオン)は、大ヒットした舞台、そして映画作品『My Fair Lady』(マイ・フェア・レディ)の原作です。花売り娘のイライザ・ドゥーリトルと偶然であった言語学者のヒギンス教授は、彼女のコックニー英語を矯正し、淑女の言葉遣いを教え込んでゆきます。

バーナード・ショーによる戯曲『Pygmalion』(ピグマリオン)は、大ヒットした舞台、そして映画作品『My Fair Lady』(マイ・フェア・レディ)の原作です。花売り娘のイライザ・ドゥーリトルと偶然であった言語学者のヒギンス教授は、彼女のコックニー英語を矯正し、淑女の言葉遣いを教え込んでゆきます。

例えば、コックニー英語ではH音が脱落します。映画『Pygmalion』の中では、”Hampshire”、”Hereford”、”Hartford”の発音法をロウソクの火を使ってイライザに特訓します。H音を正しく発音すれば、蝋燭の火が大きく揺らめくことにイザイラは気が付きます。蝋燭をつかった発音練習は、リチャード先生も発音のレッスンの際に実際に取り入れていました。

しかし、矯正しなければいけないのは発音だけではありませんでした。ヒギンス教授はイザイラの言葉遣い(語彙)や文法についても教育していかなければならないことに気が付きます。初めてのお茶会でのシーンです。

My aunt died of influenza. So they say.

But it is my belief as how they done the old woman in.

叔母がインフルエンザで死にました。

でも本当は奴らが叔母をバラしたんです。

Mrs. Eynsford-Hill:

Done her in?

バラした?

Eliza:

Yes, Lord love you.

Why should she die of influenza when she come through diphtheria right enough the year before?

インフルエンザで死ぬわけがありません。ジフテリアでも死ななかったのに。

Higgins:

Perhaps it wasn’t diphtheria. You see, Vicar…

ジフテリアじゃなかったかも。司教様。。。

Eliza:

Oh, but I saw her with my own eyes. Fairly blue with it she was.

They all thought she was dead, but my father, he kept ladling gin down her throat till she come through so sudden, that she bit the bowl off the spoon.

だがこの目で見たのです。顔が青いのを。

死んだと思ったのに父がジンを飲ませると、突然目を開きスプーンを噛み切った。

Mrs. Eynsford-Hill:

Dear me!

まあ!

Eliza:

Now, what call would a woman with that strength in her have to die of influenza?

そんな人がインフルエンザで死にますか?

Mr. Birchwood, the Vicar:

Ah.

Eliza:

And what become of her new straw hat that should have come to me?

それにわたしがもらうはずの新品の麦わら帽子を

Higgins:

Well, what?

どうした?

Eliza:

Somebody pinched it. And what I says is, them what pinched it done her in.

誰かが盗みました。帽子を盗んだ連中が叔母をバラしたのです。

Mrs. Eynsford-Hill:

Done her in?

“バラした”?

Mr. Birchwood, the Vicar:

Could you tell me…

その言葉は・・・

Higgins:

– It’s just the new slang, Vicar.

新しい俗語です。

– pinch: 非標準方言だけでなく標準英語でも使われる俗語「盗む」

– them what: :コックニー特有の言い方。標準英語では”those who”

– done her in: コックニーでは、didと過去形を使うところを過去分詞のdoneを使う。”do in”は俗語で「殺す」。

この舞台が初めて上演されたのは20世紀の初め。当時の言葉遣いの作法について、同戯曲をはじめて翻訳された小田島恒志氏が次のように説明しています。

100年前は「血なまぐさい」という意味の”bloody”は口にしてはいけない言葉でした。今は何とも思わないけれども、bloody は口にしてはいけないというのが常識の時代。「Bで始まるあの言葉」とか、「BY」とかで言い換えしていた時代にイライザがその一言を舞台の終わりのほうで言うんです。舞台初日の次の日の新聞の文化欄トップです。舞台の上でこの単語を言ったと。

しかし、正しい言葉や礼儀作法を身につけたところで幸せにはなれない。イザイラは足りないものに気が付きます。

I want a little kindness. (私はほんの少し思いやりが欲しいだけ)

発音や文法や語彙にもましてイザイラが大切だと感じたこと。それは、「思いやり」でした。私たち語学学習者にとっても大切なメッセージではないでしょうか。

(*)参考図書

『言葉にこだわるイギリス社会』 (ジョン・ハニー)

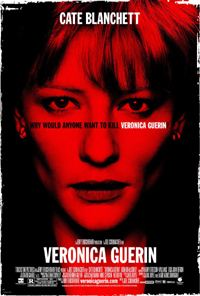

『Veronica Guerin』(ヴェロニカ・ゲリン)でアイルランド英語

『サンデー・インディペンデント』紙の女性記者、ヴェロニカ・ゲリンという実在の人物の半生を描いた物語です。アイルランドのダブリンで、麻薬犯罪を追及し、1996年6月26日に犯罪組織によって6発の銃弾で射殺されました。

『サンデー・インディペンデント』紙の女性記者、ヴェロニカ・ゲリンという実在の人物の半生を描いた物語です。アイルランドのダブリンで、麻薬犯罪を追及し、1996年6月26日に犯罪組織によって6発の銃弾で射殺されました。

出演者はヴェロニカ・ゲリンを演じたオーストラリア人のケイト・ブランシェット以外、皆アイルランド出身。本格的なアイルランド英語に触れられる映画の一つかもしれません。ケイト・ブランシェット自身も、生前のヴェロニカ・ゲリンを話し方も含め徹底的に研究したとこのこと。残念ながら本編ではカットになってしまいましたが、DVDの特典映像に納められたジャーナリスト保護委員会(CPJ: Committee To.Protect Journalists)によるプレスフリーダム受賞スピーチのシーンでは、本人の仕草、つなぎの言葉などもそっくりであることが分かります。

上の音声はその時の本人のスピーチです。映画のケイト・ブランシェットと比べてみてください。

Thanks, Leslie.

I really am both humbled and honored to receive this award, particularly because of the company that I’m keeping here. The other recipients, I certainly feel, are more deserving than myself.

I’m accepting this award on behalf of myself and particularly on behalf of my colleagues in the Sunday Independent who have encouraged me and supported me in my investigative work whilst I’ve been working in the paper.

It is very unusual to hear that an Irish reporter has been shot or intimidated. Unfortunately, because of the ever-rising crime problems in Ireland, a number of reporters — not just myself — have been subjected to death threats and to intimidation on a daily basis. So, for my colleagues in other newspapers and in the broadcast media, I’m grateful that the CPJ [Committee to Protect Journalists] have decided to honor an Irish and European journalist.

Unfortunately, in — in Ireland, journalists there also have to face the — the threat of possible imprisonment. And I welcome this opportunity to highlight the appalling case of a colleague of mine who works in the Irish Independent. And she, too, is facing, like Fred M’membe, here — she’s facing a possible jail sentence. And the reason that she’s facing possible imprisonment is because she published a document which was widely circulated in the — within the police force in Ireland about the suspects of the bank robbery which I reported the day before my — which I reported on the day before my shooting.

Now, Liz Allen is — is my colleague who’s facing a possible jail sentence. She’s — it’s alleged — [breached the] The Official Secrets Act. We have to face, you know, we write under ridiculous restrictive laws in Ireland. It’s a wonderful country, great place to visit, but unfortunately for journalists the most difficult thing that we have to work within are our restrictive libel laws. It’s difficult for our publishers because they’re the people who have to pay the lawyers the massive amounts of money on a daily basis in courts.

These are the issues that I feel that I have to highlight here. It’s not the fact that journalists may be shot. But it is the “legitimate” restrictions that we work within. And I thank you, I thank the Committee for The Protection of Journalists for giving me the opportunity to highlight this.

I really am humbled and honored to accept this award. In doing so, I want to thank two people who have encouraged me, despite an incredibly difficult last twelve months. And they are my husband, Graham, and my son, Cathal. Because I can assure you that if they hadn’t supported me, I wouldn’t be doing it.

Thank you very much

ありがとう、レスリー。

この賞を受賞することは身に余る光栄です。この会場には私よりもはるかに賞に値する記者が集まっているからです。

私はこの賞を私自身とサンデー・インデペンデントの仲間に捧げます。私が調査に専念しそれを記事にできたのも、彼らの励ましと支えのお陰です。

アイルランド記者が襲撃を受けた話を聞くのはまれでしょう。残念なことにアイルランドの犯罪増加に伴い私だけでなく、多くの記者が日常的に命を脅かされています。母国の他の新聞社や放送メディアのためにも、アイルランドの記者に賞を与えてくれたCPJに感謝します。

不幸にもアイルランドでは記者は投獄されるリスクを負いながら取材をしています。この場をお借りして、私の知人である1人の新聞記者の話をします。彼女もここにおられる男性と同様に実刑判決が下される危機に直面しています。そのような危機に直面した原因は銀行強盗の容疑者に関する文章を発表したからです。それはアイルランド警察内で流布していた文章でした。

私はこの事実を襲撃を受ける前日に報道しました。判決の危機にある女性の名はリズ・アレン、公職秘密違反の容疑がかかっています。アイルランドの記者は理不尽な法に縛られています。すばらしい国で観光には最高ですが、この国の名誉毀損法は記者の障害となっています。弁護士費用を負担するのは新聞社なので、新聞社の記事が発行を渋るケースが生じます。

これらが私が提起したい問題です。問題は記者が撃たれるか否かではなく、記者が置かれている状況にあるのです。これらの問題を取り上げる機会を与えてくれたCPJに感謝します。

授賞を心から光栄に思います。最後にここで苦悩に満ちたこの一年の間、私を指させてくれた2人に感謝の言葉を。夫のグレアムと息子のカハルです。今の私があるのは2人のお陰です。

ありがとう。

彼女は、同僚の例を挙げ、アイルランドの記者は投獄されるリスク負いながら取材をしていると訴えています。同僚が問われているのは公職秘密違反。日本でも、同様に記者達を萎縮させる危険性をもった法令が制定されようとしています。私たちは、今一度このヴェロニカ・ゲリンの言葉に耳を傾ける必要があるのではないのでしょうか。

彼女のように脅され、襲撃されたジャーナリストは他にも数多くいるはずです。ジャーナリスト保護委員会によれば2012年に殺害されたジャーナリストは73名とこと。その一人ひとりに、『Veronica Guerin』に匹敵するような物語があるに違いありません。大量に流れてくる雑多なニュースの中から本当に見つめなければいけない事柄を、私たちは自ら探し出す必要があるのです。

ヴェロニカ・ゲリンを殺害した犯罪組織の首謀者ジョン・ギリガン(John Gilligan)は、麻薬取引の罪で28年の刑を宣告されたと、映画は伝えています。ところがその後20年に減刑。そして、なんと17年後の2013年10月15日に釈放されました。

(*)参照リンク

Veronica Guerin

International Press Freedom Award Acceptance Address, delivered 1995, New York

『My Left Foot』(マイ・レフトフット)でアイルランド英語

1932年6月クリスティ・ブラウン(Christy Brown)はダブリンのロトゥンダ病院で生まれます。しかし、彼の父パディー(Paddy Brown)は医師から、彼が重い脳性麻痺であることを告げられます。両親は息子を特別な施設には預けず、他の兄弟と一緒に自宅で育てることを決めます。

1932年6月クリスティ・ブラウン(Christy Brown)はダブリンのロトゥンダ病院で生まれます。しかし、彼の父パディー(Paddy Brown)は医師から、彼が重い脳性麻痺であることを告げられます。両親は息子を特別な施設には預けず、他の兄弟と一緒に自宅で育てることを決めます。

言葉を学ぶことさえ難しいとされたクリスティはある日、左足にチョークを挟み”MOTHER”と床に書いて見せるのです。「さすが私の息子だ」と心から息子を誇りに思った父は、息子を肩に担ぎ行きつけのバーに駆けつけ、客達に高らかに宣言するのです。

This is Christy Brown. My son. Genius.

(こいつはクリスティ・ブラウン。私の息子だ。天才だ)

さて、この”My son“が”Moi son“(モイ・ソン)の様に聞こえます。これはアイルランドの英語の特徴の一つ。母音が次のように変化する傾向があるようです。

“night”、 “like”、 “I”、 “Ireland”等が、”oil”の”oi”のように発音される傾向があります。

“night“ ⇒ ”noight“

“like “⇒ ”loike“

“I“ ⇒ ”Oi“

“Ireland” ⇒ “Oireland”

その父が無くなった際に、家族、友人がまたこのバーに集まり通夜が行われます。「パディがお気に入りだった歌を」というクリスティの言葉に続いて、次の曲を皆で歌います。

It was down the glen one Easter morn

To a city fair rode l

There armored lines of marching men

In squadrons passed me by

No fife did hum

No battle drum did sound its loud tattoo

And the Angelus bell o’er the Liffey’s swell

Rang out in the foggy dew

あるイースターの朝 谷を行かば

それは都へ続く はるけき道のり

兵士の行進 勇ましき長靴の音

かたわらを過ぎ行かん

横笛の調べも 太鼓の音もなく

帰営のラッパ 高らかにさえて

たゆとき流れ リフィーの川面より

霧の港に 響き渡らん

この曲は1916年イースター蜂起を歌ったもの。イースター蜂起とはイギリスの支配を終わらせ、アイルランド共和国を樹立する目的でアイルランド共和主義者たちが引き起こした武装蜂起です。「第一世界大戦中に多くのアイルランドの若者がイギリス軍の監督下で命を落とした。我々はイギリスではなくアイルランドの為に戦うべきではないのか」と歌っています。歌は次のように続きます。

スーヴラ湾やサデルバの村(で英軍に従う)よりは、アイルランドの空の下で死ぬ方がいい。

アイルランドの人々におけるイースター蜂起の意味合いをとても興味深く思います。また、もし自分が納得できないものの為に命を落とすことになったとしたら、その気持ちはどれほどのものであろうかと思いを馳せてみたりします。

パディを演じたレイ・マカナリーは、この映画が公開された4ヵ月後の1989年6月15日心臓発作で亡くなっています。63歳でした。

(*)参考リンク

The Foggy Dew

映画『The wind that shake the barley』でアイルランド英語の特徴 – you の単数形と複数形

英語は一つではありません。様々な英語に触れることで、英語の聴野角を広げて行きましょう。発音はもちろん、アクセントや文法に至るまで、教科書では間違いだと学んだ用法が、実際の会話では普通に使われいることもあるようです。いったん教科書的な知識は横において、生きた英語に触れることで、あなたの英語力が一段上がるかもしれません。

英語は一つではありません。様々な英語に触れることで、英語の聴野角を広げて行きましょう。発音はもちろん、アクセントや文法に至るまで、教科書では間違いだと学んだ用法が、実際の会話では普通に使われいることもあるようです。いったん教科書的な知識は横において、生きた英語に触れることで、あなたの英語力が一段上がるかもしれません。

二人称を表す”you”には、単数、複数共に使うことができますが、アイルランドでは地域によってことなるようですが、この二つを区別して次のような言い方をするようです。

二人称が複数(あなた達、他)の場合: “ye” “yis” “yous”

二人称が単数(あなた、他)の場合: “ya”

映画『The wind that shake the barley』の中に、”ye”が使われているシーンがありあました。発音はyouとyee(イー)の中間のように聞こえます。麦が生い茂る丘で、訓練をしているシーンです。ライフルに見立てて持っているのは、ゲール族を起源とするアイルランドの伝統的スポーツ、ハーリング(Hurling)のスティックです。

▽『The wind that shake the barley』予告編

If we lose half this column, it’s not readily replaceable.

The Brits see ye, they’re going to kill ye,

the Brits catch ye, they’re going to kill ye.

隊の半分があっさり殺された。全員座れ。

隊の半分も失ったら、補充するのは無理だ。

イギリス兵はお前らを見つけ次第、何のためらいも無く殺すぞ。

アイルランド英語の特徴 – “th”の発音

日本で英会話を勉強した後、いざ海外に言って驚くのが、現地のネイティブスピーカーの映画が今まで英会話学校では聞いたことがないような英語を話していることです。

しかし、それはあなたの英語力が無いからではありません。相手が標準英語を話していないから、独特のアクセントのある英語を話している場合がよくあります。解決策は、できるだけいろいろなタイプの英語に触れること。もしくは、これから訪れる予定のある国の英語を映画などで集中して聞いてみるのがよいでしょうか。

さて、”th”は、日本人が苦手とする発音の一つだと言われます。もともと、日本語には無い音ですからしょうがないのかもしれません。でも、”th”が発音できていなくても、文脈によってちゃんと通じることもあります。また、ネイティブスピーカーでも”th”を正しく発音していない人々もいるようです。

アイルランドもその一つ。”think” は”tink”(チンク)、”that”は”dat”(ダット)のように発音するそうです。映画『The wind that shake the barley』の次のシーンでも、”thousand”が”tausand”(タウザンド)と言っているのが聞き取れます。

Too many.

How many?

There’s about ten thousand.

Ten thousand? Tans?

Artillery units, machine gun corps, cavalry.

And many more besides. What’s your point, Damien?

この国に英国の兵は何名いる?

大勢

何名だ?

約1万人

タンズ武装警察が1万人

砲兵隊に、機銃部隊に?

他にも、もっといるさ。だから何だ?

『The Wind That Shakes the Barley』(麦の穂をゆらす風)でアイルランドの歴史を学ぶ

ETC英会話のレッスンで様々な国籍の先生に出会うと、レッスンが進むのにつれて、先生ご自身のこと、そして先生が生まれた国についても興味が湧いてきます。

ETC英会話のレッスンで様々な国籍の先生に出会うと、レッスンが進むのにつれて、先生ご自身のこと、そして先生が生まれた国についても興味が湧いてきます。

ところが、いざある国の歴史を学ぼうとすると、如何に難しいのかということも分かってきます。おそらくそれは、歴史の中に身をおいた人々の沢山の目線があるからなのかもしれません。国を治めるものの目線、一般市民の目線、その国を侵略をしようとした外国政府の目線、兵士の目線、男性の目線、女性の目線。どの目線を通して歴史を見るのかによって、全く異なった姿が見えてくるからなのかもしれません。

映画『The Wind That Shakes the Barley』(麦の穂をゆらす風)が描くのは1920年のアイルランド。タイトルの”The Wind That Shakes the Barley”は、アイルランドの詩人Robert Dwyer Joyce (ロバート・ドワイヤー・ジョイス)の作品から取ったもの。1798年のアイルランド反乱に身を投じた不運な若者を歌っています。

反乱軍は行軍の際は常に麦を捕食用としてポケットに入れていたとのこと。命を落とした沢山の同士は墓標も無いまま大地に穴を掘って埋められた。その大地からは生まれ育った麦。つまり、麦は世代を超えて受け継がれる反乱軍のそのものを象徴していたそうです。悪名高き英国治安部隊「ブラック&タン」によって命を奪われた友人を弔う場でも、この歌が歌われています。

That made me think of Ireland dearly

While the soft wind blew down the glade

And shook the golden barley

T’was hard, the woeful words to frame

To break the ties that bound us

And harder still to bear the shame

Of foreign chains around us

And so I said the mountain glen

I’ll meet at morning early

And I’ll join the bold united men

While soft winds shook the barley

古き愛は恋人に

新しき愛は祖国アイルランドに

柔らかな風が谷間に吹き渡り

黄金色の麦の穂をゆらした

2人の絆を断ち切る言葉は

辛くて口に出せないが

それよりもなお辛いのは

異国の鎖に縛られる屈辱

それで私は言う 山の谷間へ

夜明けに仲間を求めて行こう

柔らかな風が谷間に吹き渡り

黄金色の麦の穂をゆらした

アイルランド独立戦争後、1921年の英愛条約締結によりアイルランド自由国(後のアイルランド共和国)が成立します。しかしその内容は、関税、課税、経済政策の自由が保障される一方で、自由国は自治領として大英帝国にとどまり、自由国の国会議員は英国王に忠誠を誓う。そして、北部6州は北アイルランドとして連合王国の一部となるとういものでした。

この条約は、賛成派と反対派に、共に独立戦争を戦った義勇軍を二分することになります。一部はアイルランド国防軍に加わり、一部は同条約に反対し非正規軍として。それまでの仲間が、今度は敵味方として戦ってゆくことになるのです。

英国からの完全な独立を目指す反対派のDan(ダン)は次のように言います。

もしこの条約を批准すれば、変わるのはただ権力者の言葉の訛りと国旗の色だけだ。

これはイースター蜂起でDanが共に戦ったとする社会主義者James Connolly(ジェームス・コノリー)の言葉に影響を受けたものだと言うことが分かります。

”If you remove the English army tomorrow and hoist the green flag over Dublin Castle, unless you set about the organization of the Socialist Republic your efforts would be in vain. “

(諸君がたとえ明日イギリス箪を一掃し、ダブリン城に緑旗をかかげたとしても、社会主義共和国の組織化を開始せぬ隈り、諸君の努カは無に帰すであろう。)

では、イースター蜂起とはどのような戦いだったのでしょうか。英愛条約締結の交渉に当たったMichael Collins (マイケル・コリンズ) とはどのような人なのでしょうか。次は映画『Michael Collins 』のご紹介です。

世界で最もセクシーなのはアイルランド訛り

世界で最もセクシーなアクセントは?市場調査会社OnePollが女性5000人に対してこんな調査を行いました。結果は次の通り。

世界で最もセクシーなアクセントは?市場調査会社OnePollが女性5000人に対してこんな調査を行いました。結果は次の通り。

1. Irish

2. Italian

3. Scottish

4. French

5. Australian

6. English

7. Swedish

8. Spanish

9. Welsh

10. American

この結果は、一般的にアクセントそのものがセクシーと言う理由だけでなく、そのアクセントからイメージされる有名人が誰であるかというのも大きな影響を与えているのではないかとのこと。

アイルランドを代表する俳優のコリン・ファレル(Colin James Farrell)の人気がアイルランド訛りを一意に押し上げ、かつてセクシーな言葉の代表とされたフランス語が、ニコラ・サルコジ大統領(Nicolas Sarközy)の女性の間での不人気が、首位転落の原因となっているらしいとのこと。

「女性にもてたいのならアイルランドの英語を学ぼう!」と言うよりも、「コリン・ファレルみたいになろう」と言ったほうが正しいのかもしれません。

(*)参照リンク

The Irish accent voted sexiest in the world, over French

Our Welshnessの意味は?

映画『ウェールズの山 (The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain)』を観ながらETC英会話のジョナサン先生のレッスンを受けています。

映画『ウェールズの山 (The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain)』を観ながらETC英会話のジョナサン先生のレッスンを受けています。

今日はこんなダイアログから。

ウェールズ人の台詞はウェールズ訛りで読んでいただきました。

Perhaps it would have been different if there hadn’t been a war but this was 1917 and people were exhausted by loss.

Those that were allowed to stay manned the pits mining the coal that would fuel the ships.

Twenty-four hours a day they labored.

Corners were cut.

Coal was hacked hastily and those who survived the trenches died for the coal.

It was a sad time.

Our friends had been taken, our sons, our husbands.

A once-close community was slowly being destroyed.

How could we face those who survived if they returned to find on mountain?

While they had fought the Germans, we had lost the mountain to the English.

Our village had been ruined and now they were taking our mountain and our Welshness.

さて、our Welshnessとはどのような意味なのでしょうか。

exhausted

〔…で〕疲れ切って,へとへとになって

hastily

急いで,急に,あわてて.

trench

(軍隊の)塹壕(ざんごう).

■出演

・ETCマンツーマン英会話ジョナサン先生(西武柳沢)

■聞き手

・青樹洋文

◆使用楽曲 (BGM)

“Movie Star * (The Making Of X) by Loveshadow

◆ポッドキャストのダウンロードや購読は、iTunes – Podcast – 「RadioETC」からも可能です。

ディラン・トマスの作品に出会える映画 Norma Rae ノーマ・レイ

ノーマ・レイは、ふたりの子どもを抱えながら、劣悪な労働環境のアメリカ南部紡績工場で働くシングルマザー。これといった人生の目標があるわけでもなもなく、ただただその日、その日を送っているだけでした。

ノーマ・レイは、ふたりの子どもを抱えながら、劣悪な労働環境のアメリカ南部紡績工場で働くシングルマザー。これといった人生の目標があるわけでもなもなく、ただただその日、その日を送っているだけでした。

ある日、全米縫製繊維産業労働組合から派遣されてきたユニオン・オーガナイザー、ルーベンと出会い、工場に労働組合を結成しようと言われます。

10代のころから子どもを抱え、ろくに勉強もしてこなかったノーマは、ルーベンが読んでいた本に気が止まります。ディラン・トマスの詩集。ルーベンはノーマに、「もしかしたらその本には君に必要なメッセージが書かれていいるかもしれない」と伝えます。

それが、ノーマのディラン・トマスの作品との出会い。「激怒せよ」、まさにそのメッセージが生きてゆくパワーに変わってゆきます。

ノーマのモデルはCrystal Lee Sutton(クリスタル・リー・サットン)という実在の人物。2009年に癌で68歳の人生を終えています。

Norma Rae

Who’s this? Dylan Thomas.

誰なの?ディラン・トマスって

Reuben Warshowsky

He was a poet. A genius and a drunk.

詩人で、天才で酔いどれだ

Norma Rae

What’s he write about?

どんなことを書くの?

Reuben Warshowsky

Love, sex, death. Other matters of consequence.

愛、セックス、死、そのほかの重要なことを

Norma Rae

Is he hard to read?

難しいの?

Reuben Warshowsky

Ah.

どうかな

Norma Rae

Ah. So why should I bother?

どう。私には無理ね

Reuben Warshowsky

Maybe he has somethin’ to say to you.

何か君に語りかけるよ

“Rage, rage against the dying of the light.”

激怒せよ 光が死ぬことを激怒せよ

Norma Rae

Yeah?

そうなの

Reuben Warshowsky

Yeah.

そう

Norma Rae

Well, I’ll try him.

いいわ 読んでみるわ

Reuben Warshowsky

Good.

Norma Rae

Ew! There ain’t nothin’ on TV but reruns anyway.

どうせテレビは再放送ばかりだわ

Reuben Warshowsky

Hey, do me a favour. Don’t eat while you read. I can’t stand banana in my books.

読む時は食べないで バナナが本につく

Norma Rae

Kvetch, kvetch, kvetch!

不平、不平、不平

最後の”Kvetch, kvetch, kvetch!”は、ディラン・トマスの”Rage, rage, rage”をもじっているのが分かります。本を借りていたノーマですが、映画の最後では、自分でディラン・トマスの詩集を購入していることがわかります。

▽Norma Rae Trailer

チャールズ先生(横浜・大坂上)が、ディラン・トマスのDo not go gentle into that nightを、RadioETCで朗読しています。是非こちらもご試聴ください。

ディラン・トマスの作品に出会える映画 Rails & Ties

■Rails &Ties (レールズ&タイズ)

■Rails &Ties (レールズ&タイズ)

末期癌で余命宣告をされたメーガン。そんな失意のなかでも、彼女は新たにピアノを買いレッスンを始めようとします。

彼女の体調を気遣う友人からは、そんなんことをしていないで、少し休んだほうが良いのでは、と忠告されます。その時、メーガンはディラントマスのDo not go into that gentle into that nightの、一節を語るのでした。

Rage, rage, rage. Against the dying of the light.

消えゆく光に逆らって、怒り狂え

怒り狂うことは、まさに生きるためのエネルギー。そして、この後の映画のストーリーそのものが、この歌の通りに、残された人生を必死に生きようとしたメーガンの物語になっています。

昔からピアノを習いたかったの

Megan, you have to rest.

静養しなきゃダメよ

Do not go gentle into that good nigh,

Rage, rage, rage

Against the dying of the light.

“素直に夜の中へ

入ってはならぬ 怒り狂え

消え行く光に逆らえ”

Is that what you’re doing? Raging?

今の心境? 怒ってるの?

Uh-huh. It’s a poem. It’s a Dylan Thomas poem.

ディラン・トーマスの詩よ

▽Rails & Ties trailer

チャールズ先生(横浜・大坂上)が、ディラン・トマスのDo not go gentle into that good nightを、RadioETCで朗読しています。是非こちらもご試聴ください。

ディラン・トマスに出会う映画 Twin Town ツインタウン

一般の外国人の方に、「日本について知っていることを言ってください」と聞いたら「フジヤマ、ゲイシャ、サケ」と言われて、少々がっかりすることがあります。どれも間違ってはいるわけではないのですが、どこかおちょくられているような気持ちにもなります。

一般の外国人の方に、「日本について知っていることを言ってください」と聞いたら「フジヤマ、ゲイシャ、サケ」と言われて、少々がっかりすることがあります。どれも間違ってはいるわけではないのですが、どこかおちょくられているような気持ちにもなります。

しかし、自分も似たようなことをしていることに気がつきました。

「スコットランドと言えば?」

「スコッチウィスキー、タータンチェック、バグパイプ」

「では、ウエールズは?」

「ラグビーと、、、映画『ウェールズの山』?」

これでは、「フジヤマ、ゲイシャ、サケ」と同じレベル。言われたスコットランド人、ウェールズ人も、がっかりしたに違いありません。

映画『ツインタウン』のトレイラーは、まさにそんな内容になっています。ただただ、ウェールズ名物やウェールズ出身の有名人の名前を叫んでいるのです。

オリジナル予告編

“Rugby. Tom Jones. Male Voice Choirs. Shirley Bassey.

Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwyllllantisiliogogogch.

Snowdonia. Prince of Wales. (He’s not fuckin’ Welsh)

Anthony Hopkins. Daffodils. Sheep. Sheep shaggers. Coal. Slate Quarries.

The Blaenau Ffestiniog Dinkey-Doo Miniature Railway. (Ah Christ.)

Now, if that’s your idea of thousands of years of Welsh Culture, I am you can’t blame us for trying to liven the place up a little can you? I am a big bad born bargain baby basher”

日本版予告編

(ラグビー、トムジョーンズ、男性合唱団、シャーリー・バッシー

サンヴァイル・プスグウィンギス・ゴゲリフウィルンドロブス・サンティシリオゴゴゴフ村(*)

スノードニア、プリンス・オブ・ウェールズ(奴はウェールズ人じゃねえ)

アンソニー・ホプキンス、ラッパズイセン、羊、田舎者、石炭、スレート採石場、

ブレイナイ・フェスティニョグ・ミニ鉄道、(まったく)

ウェールズがそんな所なら、俺は超熱狂ヤク中の極悪ガキだぜ。)

(*) 世界で最も長い名前の村

さて、ディラントーマスは、子ども時代のクリスマスの思い出を語る際に、生まれ故郷のウェールズ、スウォンジのことをこう語りました。

I was born in a large Welsh industrial town at the beginning of the Great War: an ugly, lovely town (or so it was, and is, to me.

(私は第一次世界大戦の始まった頃、ウェールズの大きな町に生まれました。醜くもいとおしい街です。それは私にとって今も昔も変わることがありません。)

uglyとlovely。相対するような言葉で表現することによって、その町のイメージが深く広がってゆきます。映画『Twin Town』では、このディラン・トーマスの言葉について触れているシーンがあります。

What the fuck does that mean?

何の意味だ?

Greyo:

What?

何が?

Terry:

That. Ambition is fucking critical.

あれだよ。 “野心がクソ危ない”

Greyo:

It says, “Ambition is Critical.” There’s no “fucking” in it. It’s a play on words.

“野心は危機にあり”だ。”クソ”は入ってない。詩だよ

Terry:

A What?

何だって?

Greyo:

Dylan Thomas.

ディラン・トーマスの

Terry:

Who?

誰だ?

Greyo:

The poet Dylan Thomas. He said “Swansea is the graveyard of ambition.”And he was right.

詩人のディラン・トーマス。”スウォンジーは野心の墓場と”。名言だ

Terry:

Did he wright that?

彼が書いた?

Greyo:

No, the Council wrote that.

役所だよ

Or they probably employed another poet and he or she came up with that.

別の詩人に言葉を練り直させたのさ

“Ambition is Critical.”

“野心は危機にあり”と

Terry:

Three words. They got a poet to do three fucking words?

3語だぜ。わざわざ詩人にやらせた?

Greyo:

You can have as many words as you like in a poem. It doesn’t matter.

語数は問題じゃない。

Terry:

Is it supposed to be funny?

笑わすためか?

Greyo:

No, it’s supposed to be clever.

彼は名言を残した

Dylan Thomas also called Swansea… ”An ugly lovely town.”

スウォンジーを ”醜くも いとしい街”と

Terry:

I’d call it… A pretty shitty city.

俺なら‐”チンケでクソな街”だ

Greyo:

Dylan Thomas didn’t do as much fucking cocaine as you, did he?

ディラン・トーマスはお前みたいにラリッてなかっただろう。

Terry:

At least mine fucking rhymes.

少なくとも俺のは韻を踏んでるぜ

Three words as well: “Pretty shitty city.”

同じく3語だし。”チンケで クソな 街”

I fucking like that! Pretty shitty city.

気に入った。”チンケで クソな 街”

(日本語字幕はDVD『ツイン・タウン』から一部引用、修正)

“Ambition is Critical”は、ディラン・トーマスの言葉とよく誤解されるそうです。実際にこの詩を作ったのは、ディラン・トーマスほど有名ではない、おそらくは無名に近い詩人、デイビッド・ヒューズDavid Hughesという方。ウェールズ国民党Plaid Cymruが、ディラン・トマスの言葉と思い違いをし、マニュフェストに明記してしまったことがあるとのこと。

なんともほのぼのとした、しかし笑うに笑えない話し。党首は間違いなく、映画『ツイン・タウン』を見ていなかったのでしょうね。

▽ウェールズ国民党がディラン・トマスの言葉と誤って引用 (BBC News, 12 April 2011)

Plaid Cymru wrongly attributes Dylan Thomas quote

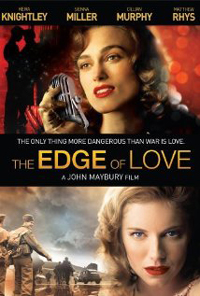

映画 The Edge Of Love でウェールズ英語

ウェールズを代表する詩人、ディラン・トマスに関する実話に基づくフィクション。物語の始まりは1940年、ドイツの空爆が続くロンドンの街で、ヴェラは幼馴染のディラン・トマスと偶然再会をします。初恋の相手ディランにときめくヴェラですが、彼は既にキャトリンと結婚をしていました。ヴェラはディランへの断ち切れないまま、軍人のウィリアムと結婚。ところが、ウィリアムは戦場へと赴いてしまった後、ディランとキャトリン、そしてヴェラによる三人の共同生活が始まります。

ウェールズを代表する詩人、ディラン・トマスに関する実話に基づくフィクション。物語の始まりは1940年、ドイツの空爆が続くロンドンの街で、ヴェラは幼馴染のディラン・トマスと偶然再会をします。初恋の相手ディランにときめくヴェラですが、彼は既にキャトリンと結婚をしていました。ヴェラはディランへの断ち切れないまま、軍人のウィリアムと結婚。ところが、ウィリアムは戦場へと赴いてしまった後、ディランとキャトリン、そしてヴェラによる三人の共同生活が始まります。

劇中、ディランが生活のために、ストランドフィルムでプロパガンダ用映画のスクリプトをいやいや書いている様子が描かれています。また、紙切れに走り書きされた『Among Those Killed in the Dawn Raid Was a Man Aged a Hundred』を、ベッドの上でキャトリンに読んで聞かせるシーンも。また、彼は既にチャールズ・ロートンを意識していたのか、ヴェラから「そのposhな(気取った)アクセントはどうしたの?」と指摘されてしまいます。

一方、ヴェラを演じたキーラ・ナイトリーのウェールズ訛りが素晴らしいと絶賛されているようです。同作品の脚本家でもある彼女の母のシャーマン・マクドナルドは、スコットランドとウェールズのハーフ。彼女は、子どもの頃から母のウェールズ訛りには親しんでいたとのこと。

面白いのは、ウェールズ出身のディラン・トマスを演じたマシュー・リスはウェールズ出身ですが、ウェールズ訛りの英語を話さなかったディラン・トマスを忠実に演じているようです。また、アイルランド出身のキャトリンを演じたシエナ・ミラーはアメリカ生まれのロンドン育ち。そして、ウィリアムを演じたキリアン・マーフィーはアイルランド生まれ。撮影の間中、セットに必ず誰かがいて、「今の話し方どうだった?」と、お互いがお互いのアクセントをチェックし合っていたそうです。

ディランとキャトリン

ヴェラ・フィリップス

ディラン・トマスの生涯とその作品については、チャールズ先生出演のRadioETCでも紹介しています。是非、こちらも試聴してみてください。

▽チャールズ先生(横浜・大坂上)出演 RadioETC

Dylan Thomas From Grave to Cradle

映画Spanglishでスパングリッシュ

スパングリッシュとは英語とスペイン語が入り混じった言葉のこと。メキシコで女手一つで娘のクリスティーナを育てきたフロールは、娘により広い世界を見せるために、アメリカへの移住を決断します。

スパングリッシュとは英語とスペイン語が入り混じった言葉のこと。メキシコで女手一つで娘のクリスティーナを育てきたフロールは、娘により広い世界を見せるために、アメリカへの移住を決断します。

クラスキー家で家政婦として働くことを決めたフロール。当初は英語は学ばないつもりでいましたが、ある出来事から方針変更。USD599の教材を購入し、一心に英語を学び始めます。言葉が理解できるようになると共に、アメリカ人家族との関わりも変わって行きます。

スペイン語が分からないクラスキー家と、英語がわからないフローラ。次のシーンは、雇い主のデボラがフローラのRの発音ができなくて苦労するシーンです。フローラが発音の仕方を教えます。

What’s your name? Llamo. It’s one of my five Spanish words.

お名前は?”ヤモ”って聞くのよね

Flor

Flor Moreno.

フロール・モレノ

Deborah

Floor?

フローア?

Flor

Flor.

フロール

Deborah

Floor?

フローア

Flor

No, Flor.

いいえ。フロール

Deborah

Floor.

フローア

Flor

Flor.

フロール

Bernie

It means “flower,” right?

“お花”の意味?

Monica

Flower, yes.

そうです。

Deborah

Floor! What I walk on, right?

床のフロアと一緒でしょ

Evelyn

Flor.

フロール

皆で

Flor!

フロール

Flor

Perfecto!

完璧

Deborah

Is there some school of the ear. I’m flunking out off right now?

私の耳だけ落第生?

Deborah

What’d she say?

何て?

Monica

She says if you curl your tongue, then let it be loose, you’ll get it and that it’s really hard for Americans and that it’s great you try so hard.

Because most people wouldn’t bother.

“舌の先を丸めて力を抜く。アメリカ人には難しい。

挑戦してくれただけで十分です”と

Deborah

She gets me. Flor. Dense, but stubborn, right?

分かったわ。フロール。”焦らず、あきらめず”

次のシーンは、クラスキー家のご主人ジョンが、フローラに「ちょっとブラブラ(hung out)しよう」と誘います。でも、フローラはhung outの意味がわかりません。

Would you be willing to hang out with me for a while?

(少しぶらぶらしない?)

Flor

You want to hang out with me?

(私と ぶらぶらしたい?)

John

Yes.

(ああ)

Flor

Then I have to ask you…

(では1つ聞かせてください)

John

What?

(何?)

Flor

What does “hang out” mean?

(“ブラブラ”って何?)

John

It means… visit.

(つまり…何だ…僕の店へ)

Flor

Okay.

(いいわ)

▽Spanglish Trailer

hung outには、他にも意味があります。チャールズ先生(横浜・大坂上)のRadioETCも参考にしてみてください。

▽hang out の意味は? Among Those Killed in the Dawn Raid Was a Man Aged a Hundred

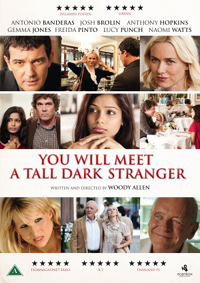

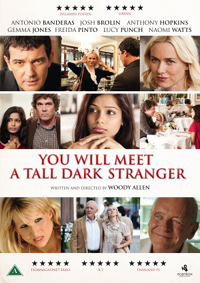

映画 You Will Meet A Tall Dark Stranger/恋のロンドン狂騒曲 でイギリス英語

英語は一つではありません。イギリス英語も知れば知るほど、様々な英語に出会うことになります。一つの教材、1人のネイティブスピーカーの先生に満足するのではなく、いろいろな英語の触れる機会を積極的に作り、英語の聴野を広くすることが大切です。

英語は一つではありません。イギリス英語も知れば知るほど、様々な英語に出会うことになります。一つの教材、1人のネイティブスピーカーの先生に満足するのではなく、いろいろな英語の触れる機会を積極的に作り、英語の聴野を広くすることが大切です。

イギリス映画『You Will Meet A Tall Dark Stranger/恋のロンドン狂騒曲』もお薦めの英語です。アンソニー・ホプキンス演じる夫Alfie Shepridgeに捨てられた妻Helena Shepridgeは、ミドルクラスからアッパーミドルクラスに属するきちんとした英語を話しています。一方、夫の再婚相手Charmaine Foxxは、自称女優。でも実は娼婦。あきらかに、階層が違うことは、服装だけでなく、英語にも表れています。『世界の英語を映画で学ぶ』の編著者山口美智子さんのブログで次のように説明されていました。

「daughterが、どーああ、というかんじで、声門閉鎖音で発音されていたり。彼女の名前であるシャーメインが、シャーマインと発音されていたり。(エイが、アイとなるのは、コックニーの典型的な音)。あと、同じくAIDSをアイズといったり。そのほかにもbabyがバイビーだったり、not hereがノットイア(hがおちる)だったり。」 (「英語と映画と府立大学―山口美知代のしごとメモ」より)

それだけでなく、登場人物が皆、ことなったタイプの英語を話しているのです。

Alfieの婚約者 Foxx – コックニー英語

Sallyの夫Roy – アメリカ英語

Royが恋焦がれる隣人 Daiの両親 – インド英語的リズムの英語

Sallyの上司Greg – スペイン訛りの英語

次のシーンはその再婚相手がAlfieの娘、ナオミ・ワッツ演じるSally Channingと娘婿Roy Channingと対面する場面です。Foxxが英語が特にSallyの英語とは異なって聞こえることががお分かりになるでしょうか。まずは、第一印象で「聞き取りにくい」と感じませんか。

Alfie Shepridge

This is Sally and this is Roy. Charmaine Foxx.

サリーとロイだ。

Charmaine Foxx

From America.

アメリカ人?

Roy Channing

Yeah.

ええ。

Charmaine Foxx

You didn’t tell me. Never tells me nothing. Hello.

黙ってた。何でも秘密なの。

Don’t want to flash everyone now. No. Well.

やだ。見えちゃう。

Sally Channing

Dad said you were an actress.

女優さんですってね。

Charmaine Foxx

Yeah. – Yeah.

ええ。

I tried it in Hollywood for a while, but if you don’t know people, it…

ハリウッドで頑張ったけどコネがないと

It’s like a vicious circle, you know?

悪循環にハマっちゃって

(*) 参照図書

世界の英語を映画で学ぶ (山口美知子 編著)

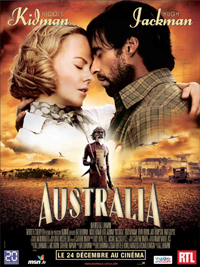

映画 Australia でオーストラリア英語

イギリス人貴族のサラは、夫の牧場を売却するため、オーストラリアのノーザン・テリトリーにやってきます。しかし、夫は既に何物かによって殺害。代わりに彼女が牧場を経営しようとしますが、大牧場主のカーニーや元雇人のフレッチャーの妨害をうけてしまいます。そこで彼女は、牛追いのドローヴァー、牧場で働くアボリジニ、中国系移民の助けを駆りながら危機を乗り越えて行きます。

イギリス人貴族のサラは、夫の牧場を売却するため、オーストラリアのノーザン・テリトリーにやってきます。しかし、夫は既に何物かによって殺害。代わりに彼女が牧場を経営しようとしますが、大牧場主のカーニーや元雇人のフレッチャーの妨害をうけてしまいます。そこで彼女は、牛追いのドローヴァー、牧場で働くアボリジニ、中国系移民の助けを駆りながら危機を乗り越えて行きます。

そんな時、息子同様にかわいがっていた、アボリジニと白人のハーフ、ナラが捕らえられ、混血児隔離・同化政策によりミッションアイランドに強制収容。そこに日本軍の空爆が行われます。 一部史実と異なる部分はあるようですが、日本の戦闘機にオーストラリアの人々が襲われるシーンでは、胸が痛くなりました。

さて、オーストラリア英語にはどのような特徴があるのでしょうか。『世界の英語は映画で学ぶ』(山口美知代 編著書)では、この映画を題材にしながら次のように紹介されています。

一般的にオーストラリア英語は次の三つに分類されているようです。

1) Cultivated Australian Accent

「教養のあるオーストラリア英語」 – オーストラリア英語の音声的特徴が一番少ないもの

2) General Australian Accent

「一般オーストラリア英語」 – オーストラリア英語の音声的特徴が中程度でたもの

3) Broad Australian Accent

「ブロード・オーストラリア英語」 – オーストラリア英語の音声的特徴が一番強くでたもの

発音的には、主に次のような特徴があるそうです。

・dayなどの母音が[eɪ](エイ)ではなく[aɪ](アイ)となる

・seeなどの母音が[iː](イー)ではなく二重母音[aɪ](アイ)となる

・bootなどの母音は/uː/(ウー)ではなく[əʊ](アウ)となる

・townなどの二重母音[aʊ]の最初の音が[æ]に近づきテウンのようになる

・Darwinなどの第二音節では[ɪ]のかわりに[ə]となり、ダーウィンではなくダーワンのように聞こえる

▽『The Sounds Of Aus』(ABC/2007年)

では、映画『Australia』のメイキング映像を観てみましょう。監督のBaz Luhrmann、スーパーバイジング・サウンド・デザイナー Wayne Pashley、プロデューシング・サウンド・ミキサー Guntis Sics、フォーリー・アーティストSimon Hewettなどが出演されています。みなさんオーストラリア出身。Broad Australian Accentの方はいらっしゃらないようですが、ややアクセントの深さがやや違うようです。

Guntis Sicsさんの”basically”、”main”、などの発音を注意して聞いてみてください。[eɪ](エイ)が[aɪ](アイ)となり、「バイシカリー」、「マイン」、と言っているように聞こえます。

▽Australia – Behind the scene

(*) 参照図書

世界の英語を映画で学ぶ (山口美知子 編著)

映画『The Commitments』でアイルランド英語

ダブリンで労働者階級のためのソールバンドを作る。これが映画『The Commitments』のテーマです。

ダブリンで労働者階級のためのソールバンドを作る。これが映画『The Commitments』のテーマです。

監督のアラン・パーカーは、この映画のオーディションのために同地で活動している100以上のバンドに実際に会いました。さらに、公開オーディションには3000人もの若者たちが集まったとの事。殆どの出演者が演技は初めて。撮影を通して役者として成長して行く過程が、映画のストーリーと重なって、リアリティを感じさせます。ライブ映像は編集、加工なしで本当にライブ撮影を行ったとのこと。映画が後半に近づくにつれて、演奏は迫力をまし、彼らの演奏に心から感動してしまいます。

さて、アイルランド英語の特徴にはどのようなものがあるのでしょうか。『世界の英語を映画で学ぶ』(山口美知代 編著書)には、この映画を題材にしながら次のような説明されていました。

アイルランド英語は大きく二つに分けられるそうです。ひとつは、イングランド英語の影響を受けた南部アイルランド英語、もうひとつはスコットランド英語の影響を受けた北部アイルランド英語。南部アイルランド英語は、ダブリンやその周辺で話されていた英語がアイルランド共和国の大半に広がったもので、イングランド西部、中西部地方からの入植者の英語の影響が強いとのこと。この映画で話されているのも後者の英語だそうです。

「発音」「文法」「語彙」などにそれぞれ様々な特徴がありますが、ここでは同書から「発音」についてご紹介します。

アイルランド英語のわかりやすい特徴的な発音

◎母音

・motherなど

母音/ʌ/アは、唇をまるめる母音[ɔ]オに近くなる

・bookなど

母音/u/ウの代わりにウー[uː]が用いられることがある

・many、anyなど

母音[e]に代わって[æ]エに近いアが用いられることがある

◎子音

・thの[θ]が[ʈ]と、[ð]が[d]との区別がなくなることが多い

thinとtinが同じように発音される

thinkがtinkのように発音される

nothingは、直前の/ʌ/の音をより口の奥で発音するのと相まってが「ノッティン」のように聞こえます

・/s/が[ʃ]シュとなることがある

stairs(階段)が「ステアーズ」ではなく「シュテアーズ」のようになる

・/l/はいつもはっきりと発音され、母音化されることはない

Well, like…maybe we’re a little white (for that kind of thing.)

(これをやるには俺たち シロ過ぎないか)

I’m black and I’m proud!

(おれは黒人だ。それを誇りに思っている)

予告編のwhite、proudはそれぞれ母音をより口の奥で発音しているためか「ホオーィト」、「プローィド」のように聞こえます。これもアイルランド英語の特徴の一つなのかもしれません。

(*) 参照図書

世界の英語を映画で学ぶ (山口美知子 編著)

The Remains of the Day (日の名残り | カズオ・イシグロ原作) でイギリス英語とアメリカ英語

現代のイギリスを代表する作家の1人、カズオ・イシグロ氏(2017年ノーベル文学賞受賞)の長編小説『The Remains of the Day (日の名残り)』を映画化した作品です。

現代のイギリスを代表する作家の1人、カズオ・イシグロ氏(2017年ノーベル文学賞受賞)の長編小説『The Remains of the Day (日の名残り)』を映画化した作品です。

舞台はイングランド中南部のオックスフォードシャーにある貴族のお屋敷ダーリントン・ホール。時代は、第二次世界大戦前の1930年代後半と大戦後の1950年代です。

お屋敷の主であるダーリントン卿、主に仕える執事のスティーブンス、女中頭のケントンが話すRP(Received Pronunciation 「容認発音」)の英語、副執事のスティーブンスの父が話す労働階級出身者の映画、筆頭従僕のチャーリーの現代のEE(Estuary English 河口域英語、コックニーの特徴を混ぜた英語)に通じる英語、アメリカ下院議員のルイス氏のアメリカ英語など、社会的地位や国籍などによって異なる様々な英語に触れることができます。

次のシーンは1936年の国際会議の最終日に催された晩餐会。著書『世界の英語を映画で学ぶ』の中では、amateurとhonorの二つの言葉の発音に着目しています。このような語尾がrで終わる単語では、RPではいずれもr音を発音しませんが、標準アメリカ英語では、舌を巻いて口の奥で発音します。

amateurは、イギリスでは、「アマタ」のように発音されることが多く、一方アメリカでは動画のルイスのように「アマチュア」とカタカタの日本語「アマチュア」に近い音で発音するそうです。

honorも、ダーリントン卿の発音は「オナ」に、powerは「パアー」、hereは「ヒアー」と言っているように聞こえます。他にも動画の中でrで終わる単語、例えばルイスのhere、over、disaster、ダーリントン卿のtogether、here、なども注意して聞き比べてみてください。

Lord Darlington is a classic English gentleman of the old school.

ダーリントン卿は英国伝統の美徳を備えられた古典的な紳士です。

Decent and honorable and well-meaning.

上品で名誉を重んじる善意の方です。

So are all of you. All decent, honorable and well-meaning gentlemen.

皆さんも同じです。名誉を重んじる善意の方々。

It’s been a pleasure and a privilege to visit with you here.

お会いでき事は私の喜びです。

But now, excuse me. I have to say this.

しかし あえて言わせて頂きます。

You are, all of you, amateurs.

あなた方は皆 アマチュアだ

And international affairs should never be run by gentlemen amateurs.

国際問題はアマチュア紳士が扱うべきものではない。

Do you have any idea of what sort of a place the world is becoming?

世界が どうなりつつあるのか 皆さんに その認識が?

The days when you could act out of your noble instincts are over.

高貴な行動が尊ばれる時代は去った。

Europe has become the area of Realpolitik, the politics of reality.

現実を踏まえた政策が必要なのです。

If you like, real politics.

それが、これからの政治です。

What you need is not gentlemen politicians, but real ones.

紳士政治家が引っ込みプロに任せねば

You need professionals to run affairs, or you’re headed for disaster.

取り返しのつかぬ事体になるでしょう。

So I propose a toast, gentlemen, to the professionals.

皆で乾杯しましょう。プロに!

Lord Darlington(イギリス人貴族)

Well, I’ve no wish to enter into a quarrel on our last evening together.

せっかくの最後の夜に論争を始める気はありません。

But let me say this. What you describe as amateurism

ただ一言。あなたが”アマチュアリズム”と呼ばれたものを

is what I think most of us here still prefer to call honour.

あながたが”アマチュアリズム”と呼ばれたものを、我々は”名誉”と呼びます。

I suggest that your professionalism means greed and power

あなたの言う”プロ”とは”権謀術数の輩”

rather than to see justice and goodness prevail in the world.