Author Archives: HiroAOKI

マンツーマン英会話ワンポイント・レッスン~人名に”the”を付ける意味は?

![]()

テレビドラマ『Sherlock』に次のような会話がありました。

JOHN: I can’t afford London on an Army pension.

MIKE: Ah, you couldn’t bear to be anywhere else. That’s not the John Watson I know.

JOHN: Yeah, I’m not the John Watson.

the John Watsonのように人名の前に定冠詞のtheを付けると、どのような意味になるのでしょうか?

![]()

例えば、私がJohn Watsonと知り合いだったとします。つまり、彼がある状況ではこのように行動する、また別の状況ではこのように行動する、とういことをよく知ってたとします。ところが、彼がある状況で自分が知っているのとは異なった行動をとりました。自分が知っているJohn Watsonであれば、そのような行動を取らない。彼らしくない。そのときに、次のように言えるわけです。

That is not the John Watson that I know.

(それは、私が知っているジョン・ワトソンではない。)

![]()

では、”the”を取って、

That’s not John Watson I know.

と、言うのとでは、意味やニュアンスにどのような違いが生じるのでしょうか?

![]()

この場合は、 John Watsonと同姓同名の人が複数存在してるとします。例えば、電話帳でJohn Watsonを探すと、そこに同姓同名のJohn Watsonが何人も掲載されています。住所から判断して、自分が知っているJohn Watson を探します。

”That’s not John Watson I know.”は、「これは私の知人のJohn Watsonではない」、「このJohn Watsonも、同姓同名だが私の知人のJohn Watson ではない」という場合に使います。

このように“the”はとても重要。“the”があるなしで、その意味には大きな違いを生じます。

「話す前に、考えをまとめる必要がある」は英語で

「英語に訳せそうで訳せない日本語というテーマでETC英会話のナオミ先生(荻窪)のレッスンを受けています。

「英語に訳せそうで訳せない日本語というテーマでETC英会話のナオミ先生(荻窪)のレッスンを受けています。

今日の日本語は

「話す前に、考えをまとめる必要がある」

そして

「かれは荷物をまとめて出て行った」

これを英訳してみました。ナオミ先生の解説です。

“話す前に考えをまとめる必要がある”

“Before speaking, it is necessary to put your thoughts together” or “it is necessary to put your opinions together”.

“Put together” would be a better one, I thought. Yes.

Q “speak”と”talk”はどういうふうに違うんですか?

Well, “talk” is like “しゃべる”, more like “しゃべる”.

“Speak” is “話す” maybe.

So you can use it for like “I have to speak with the president today”.

You won’t say “talk”, maybe.

So “speak” is “話す”.

“話す” is, my image is, the better word than “しゃべる”.

“しゃべる” is more like with your friends.

But “話す”, you can use it for anyone.

So it’s very close.

Q:”speak”のほうがpoliteな

It’s polite. It’s the better word, yes.

“Talking”, you might be just talking about stupid things too, like “oh, that hat is odd” like that.

When you speak, maybe something more like maybe you talk about politics or something.

Not that much.

“Speak to your mother in law” or something like that.

So it’s about the same.

Well, I think it’s about the same as “しゃべる” and “話す”.

Q another “まとめる”は、”彼は荷物をまとめて出て行った”

Oh yes, yes, this one.

So my imagination is maybe he had the fight with his wife, maybe.

And he decided to leave the house, run away from home, I thought so.

I thought so there are a lot of ways of saying this too.

I thought “he packed his luggage”, “he packed his suitcase”.

And if you say “went out”, maybe he could just go out in the yard, and look at the stars or something.

Maybe he’s still outside.

But it’s maybe better to say “he left”.

If you say “he left”, he is no longer around that area.

So “left” might be a better word.

So what did I say, “he packed his luggage (or suitcase) and left”.

Another one is, my image was maybe kind of I imagined that he was putting his like socks and clothes and underwear, all the things up.

Then I thought “he gathered his belongings together and left”.

So that would be more you can probably imagine him, putting toothbrushes, and maybe his shaving things, and his clothes and underwear.

So this one you can probably imagine more clearly what he did.

Whereas this other one you can’t really imagine what he packed.

put together 〈考えなどを〉まとめる

belongings 身の回り; 所持品; 携帯品

■聞き手

・青樹洋文

◆使用楽曲 (BGM)

“Movie Star * (The Making Of X) by Loveshadow

◆ポッドキャストのダウンロードや購読は、iTunes – Podcast – 「RadioETC」からも可能です。

ネイティブスピーカーは正しい英語を話しません – トニー先生(荻窪/富士見ヶ丘) ETCマンツーマン英会話

(*)「お父様看病の為英国帰国中のため2014年1月よりレッスン一時休止中」

(*)「お父様看病の為英国帰国中のため2014年1月よりレッスン一時休止中」

Q: お生まれはどちらですか?

イングランド北部、ウエスト・ヨークシャーにある小さな町、ハダースフィールドで生まれました。かつて繊維産業が栄えていた場所です。周辺には石膏壁で仕切られた広大な草地や、牛や羊が放牧された農園が広がっていました。

Q:来日された目的をお聞かせ下さい。

日本人の妻がファッションデザイナーとしてのキャリアを継続するため、娘が日本の小学校に入学するために来日しました。ちょうど一年が過ぎたところです。

Q: 職歴について教えていただけますか?

この20年間はメキシコやホンジュラス周辺のとても美しい地域でスキューバダイビングのインストラクターをしていました。日本に来る前の10年間はドミニカ共和国に住んでおり、そこで妻と出会い結婚をし、娘が生まれました。また、私は美術家でもありグラフィックデザイナーでもあります。さらに、理系の学士号、美術の学位も取得しています。

英語教育に関しては、メキシコのコミュニティーセンターで、子ども達にスキューバダイビングと共に英語のレッスンを行っていました。ドミニカでは美術とギター、そして英語の授業を組み合わせたユニークなレッスンを行っていました

Q 私たち日本人は学校で長い時間をかけて英語を学ぶのですが、海外に行って話をしようとすると殆ど通じないことに驚きます。実際に日本の生徒さんと接してみて、どのような点が問題だと思いますか?

日本人の生徒さんが抱えている問題は、「ネイティブスピーカーが正しい英語を話さない」ところにそもそもの原因あります。イギリスでは特に、正しい英語、いわゆる「クイーンズ・イングリッシュ」を教えるアッパークラスの教育を受けない限り、自分が生まれ育った地域のスラングだけで会話をする傾向が強くなります。

日本人の生徒さんが抱えている問題は、「ネイティブスピーカーが正しい英語を話さない」ところにそもそもの原因あります。イギリスでは特に、正しい英語、いわゆる「クイーンズ・イングリッシュ」を教えるアッパークラスの教育を受けない限り、自分が生まれ育った地域のスラングだけで会話をする傾向が強くなります。

ロンドンではコックニー(Cockney)という独特な英語が話されていますし、そこから北に200マイル行ったあたりからさらに奇妙な英語に変わって行きます。リバプールではスカウス(Scouse)、ニューキャッスルではジョーディー(Geordie)。たくさんのスラングが存在して、発音の仕方も異なってきます。もはや「英語」とは言えないのかもしれません。

私自身は、中米で英語を教えた経験から、はっきりと正しい発音で話すことを学びました。私のようにイギリス国外の旅行を多く経験したも方々も良い英語を話していると思います。他の国の人々に繰り返し「pardon?」と聞き直される度に、自分の英語が通じていないことを思い知らされるからです。

しかし、このような経験のない生粋のイギリス人は、自分の話しが相手に理解されていないと分かったとしても、全く同じ事を大声で繰り返すだけかもしれません。自分の英語が世界中どこでも通じると思い込んでいるのです。

Q: 先生の生まれ故郷のイギリス北部ではどのような英語が話されているのですが?

まず、特徴的なのは発音ではt音が省略されます。例えば、

a little bit of butter

の、t音が抜け落ちて、さらにofの発音も変化して

ァ リォッ ビォッ ァ バッアー

のように聞こえると思います。よく使われるスラングでは、

any road up

という表現があります。「どちらにしても、同じことだ。(It doesn’t matter which way you do it. It is all the same.)」という意味のスラングです。また、次のような表現もよく耳にします。

There’s naught so queer as folk.

That’s naught.

「人間ほど奇妙なものはない(There is nothing so strange as people.)」、「何でもないよ(That’s nothing.)」と言う意味です。

Q 学校で学んだ知識だけで、このような英語を理解するのは難しいですね。ネイティブ・スピーカーの英語がわかるようになるのには、どのような勉強をしたらよいのでしょうか?

たくさんの映画を観ることをお薦めします。英語の字幕を表示して、俳優が行った台詞を何度も繰り返して言ってみるのです。モノマネをするように楽しみながらやるのがよいでしょう。

たくさんの映画を観ることをお薦めします。英語の字幕を表示して、俳優が行った台詞を何度も繰り返して言ってみるのです。モノマネをするように楽しみながらやるのがよいでしょう。

Q この方法はヒアリングやスピーキングの力を付けるのにも効果的ですね。

そうですね。ヒアリングやスピーキングの能力を鍛えるのであれば、自分自身の声が聞こえるように大きな声で音読をするのも良い方法です。また、その様子をスマートフォンなどに録画をして、自分自身が英語を話しているのをチェックしてみてください。どこを改善したらよいかということに気がつきます。

覚えておいて欲しいことは「間違っても大丈夫」 (IT’S OK TO MAKE MISTAKES)とういこと。殆どのヨーロッパ人は英語を話すときに間違いますが、それを気にしすることはありません。秘訣はリラックスすること。そうすることで、ゆっくりとですが自信を付けて行くことができます。

Q レッスンはどんな形で進めて行くのでしょうか?

英語を学ぶ目的は生徒さんそれぞれ異なっていますので、レッスンは生徒さん毎にカスタマイズしています。初回のレッスンはリラックスしたおしゃべりから。今まで旅行をした国、これから行ってみたい国、映画、アート、音楽、好きな曲、料理、等々。こんな会話を通して、どんな点に力を入れてレッスンをしたいのかが見えてくると思います。発音矯正なのか、厳しいレッスンカリキュラムが必要なのか。最終的に生徒さんご自身が選択して行きます。

Q 最後に先生の趣味についてお聞かせください。

趣味は作曲。私は自身はギタリストですが、電子音楽を制作するのが好きで、映像と共に動画配信サイトなどで作品を公開しています。音楽、アート、そして料理が大好きです。

[了]

▽トニー先生出演のRadioETC

トニー先生のレッスンが音声で聞くことができます。テレビドラマ『シャーロック』を見ながら、トニー先生のレッスンを受けています。

・人名に“the”を付ける意味は

・“off out”の意味は?

・“out of the depth”の意味は?

・“piss off”の意味は?

・“It could be”の意味は?

・“hang on”の意味は?

・“hung up”の意味は?

・“filling in”の意味は?

・“I’m desperate”の意味は

・コックニーの”h-dropping”とは?

・コックニーのglottal stopとは?

「その考え方はおかしい」は英語で

「英語に訳せそうで訳せない日本語というテーマでETC英会話のナオミ先生(荻窪)のレッスンを受けています。

「英語に訳せそうで訳せない日本語というテーマでETC英会話のナオミ先生(荻窪)のレッスンを受けています。

今日の日本語は

「その考え方はおかしい」

これを英訳してみました。ナオミ先生の解説です。

“あなたの考え”だったら、you was saying “your way of thinking”.

But if you say “その考えは”, you say “that way of thinking doesn’t make sense”.

I think I would put out “any”, “make any sense”.

But I put out “any” and say “that way of thinking doesn’t make sense”.

Or you can also say one that you do, “that way of thinking is not logical”.

Everything put together is “おかしい”, I think.

“おかしい” has lots of meanings.

And it depends on the situations.

So all of these are right.

It depends on what the person says or.

“That way of thinking is” you did “wrong”.

I think “wrong” may be too strong, so as I said before.

“That way of thinking is not right”, “not suitable” might be better, might be a little softer and might be better.

Q なるほど。反対の言葉の否定形を使うと、ちょっとやわらかくなるんですね。

Yes,exactly. Yes, “not right”.

If you say “あなたはまちがっている”, you think “hmm”, right?

But “あってないんじゃないですか”, then you think “oh”, right?

So it makes a big difference even in Japanese. I think so.

“Wrong” is a kind of “you are wrong!”.

So the other person might be really upset about it.

Q この”おかしい”というのもあいまいな日本語ですね。

Ah, it’s very.

In English too, we have like “funny”.

It’s like “ha, ha, ha, you know this program is so funny”,”おかしい”.

But you can also say “he looks funny”.

That means something is wrong with him.

You say “why is he walking around there”, “おかしいですね。あのひとおかしいですね”.

In English we also have the same thing too.

“おかしい” would be a good meaning and a little negative meaning too.

But so this “おかしい” would be “it’s strange”, “it’s not the right way of thinking”.

So ”おかしい”, “you are wrong”, “you are not right”, things like that.

So but for this one, I thought “not right”, “not suitable”.

“Not suitable” is a really soft way of saying things.

So this is one “おかしい”, I thought.

Q This is also “おかしい”, その帽子はおかしい。

Oh yes, this one was a kind of, I was a kind of laughing at this one.

But, of course, that you said “the hat looks strange” or “the hat doesn’t fit you”.

I kind of said like, first I thought, I said “the hat looks strange” or “the hat looks odd”.

Do you know the word “odd”, “奇数”みたいな, “odd number”, like “odd number“,“looks odd”.

And then I came up with one.

No, I wouldn’t say it that way.

Then it popped on my mind, and I said “that’s an odd looking hat”.

I would say that.

“That’s a strange looking hat”.

I would say that. “おかしな帽子”みたいないな. I would say it that way.

And if it doesn’t look good on this person, then I would say “oh, that hat doesn’t suit you”, or “doesn’t look good on you”.

I would say that. But that’s “似合う、似合わない”.

So maybe the first one might be better.

So but if you say this, the other person will be really angry, because “that is a strange looking hat that you are wearing”.

Maybe the other person might be so upset about it.

So I shouldn’t say it to this person, but if you not telling this person directly, then maybe it’s OK.

strange 異様で奇妙である

odd 普通のものと違っているので奇妙に感じる

■聞き手

・青樹洋文

◆使用楽曲 (BGM)

“Movie Star * (The Making Of X) by Loveshadow

◆ポッドキャストのダウンロードや購読は、iTunes – Podcast – 「RadioETC」からも可能です。

「せっかくのお誘いですが遠慮します」は英語で

「英語に訳せそうで訳せない日本語というテーマでETC英会話のナオミ先生(荻窪)のレッスンを受けています。

「英語に訳せそうで訳せない日本語というテーマでETC英会話のナオミ先生(荻窪)のレッスンを受けています。

今日の日本語は

「せっかくのお誘いですが、遠慮します。」

これを英訳してみました。ナオミ先生の解説です。

It’s a nice way of saying “no” in Japanese.

So You have to use this “えんりょ”.

You have to know this word to say “no” to turn down a request.

So it is a very good word.

In English, I don’t know.

I couldn’t think of any words, that I could say “遠慮する”, because “遠慮” you can use it for a lot of things in Japan, right?

“Why don’t eat this?”, “遠慮しておきます”.

So there are a lot of meanings for that.

So I was thinking, like you can say “thank you for your kind invitation”.

That was really good. That was really nice.

Then I thought, you said “I would rather not join”, OK.

“Rather” is also kind of a soft way of saying it.

It is not like “I don’t want to go”.

It is better than that.

But I would say, “I am afraid I will have to refuse it”. Number 1, I think.

Then I thought of another one, “I am afraid I can not accept it”.

It means “I want to do it, but I can’t”.

“I want to do it, but I am sorry” like that.

Then the easiest one was “I am afraid I will not be able to make it”.

This is the most conversational one, I think.

So you want to go to if it is this party or anything.

But you would like to go, but you know you can’t make it, because you have something else to do or you have a good reason.

So I thought of this.”I am afraid, I have to refuse it”, “I am afraid, I will have to refuse it”, “I am afraid I can not accept it” or “I am afraid I will not be able to make it”.

Q refuse というとすごく。。。

Yes, yes, yes, yes, yes.

So when you say, “I am afraid”, it makes it really soft.

“もうしわけありません。できないと思います” like that would be “I am afraid”, so it is not like “怖い” afraid

“I am afraid I can’t do that”.

Then it’s like “I can’t do that” would be a kind of strong.

But if you say “I am afraid I can’t do that”. “やれないと思う” or ”やれないみたい” like that.

It makes it really,,, without “I am afraid”, “refuse” would be very strong.

Q:“I am afraid”は覚えておいて、いつでも使えるようにしておいたほうがよいですね。

Yes, Yes, yes

“I am afraid that is wrong” you can say anything. You can put it to anything.

“I am afraid I can’t go with you tomorrow”.

I am afraid ~

「残念なのですが~」、「恐れ入りますが~」、「申し訳ないのですが~」

■聞き手

・青樹洋文

◆使用楽曲 (BGM)

“Movie Star * (The Making Of X) by Loveshadow

◆ポッドキャストのダウンロードや購読は、iTunes – Podcast – 「RadioETC」からも可能です。

「中途半端な気持ちならやめたほうがいい」は英語で

「英語に訳せそうで訳せない日本語というテーマでETC英会話のナオミ先生(荻窪)のレッスンを受けています。

「英語に訳せそうで訳せない日本語というテーマでETC英会話のナオミ先生(荻窪)のレッスンを受けています。

今日の日本語は

「中途半端な気持ちならやめたほうがいい」

これを英訳してみました。ナオミ先生の解説です。

What I did was I said “if you are half hearted”, not full, just think maybe I want to do it, but maybe not.

That’s only half hearted.

So I thought “if you are halfhearted, it’s better not to do anything”.

I just said “anything”, or you can say of course, “it’s better not to do it”.

But I just said “anything”.

Or another one was I thought “if you are not serious”, which means you are not thinking to do, I don’t know like maybe, if you are serious, maybe you are not half hearted.

“I want to do this”.

“Well, I don’t mind doing things. I don’t mind doing this, but I also don’t care if I don’t have to do this, it is OK would be halfhearted.

So I thought, “if you are halfhearted” or “if you are not serious, it’s better not to do anything” or “it’s better not to do”, if there is something like it to do it.

It might be better.

But I would say anything, “it’s better not to do anything”.

halfhearted

【形容詞】〈人・行為など〉気乗りのしない、興味や関心、熱狂的な気持ちが欠けている状態で

■聞き手

・青樹洋文

◆使用楽曲 (BGM)

“Movie Star * (The Making Of X) by Loveshadow

◆ポッドキャストのダウンロードや購読は、iTunes – Podcast – 「RadioETC」からも可能です。

「野党がだらしないからいけない」は英語で

「英語に訳せそうで訳せない日本語というテーマでETC英会話のナオミ先生(荻窪)のレッスンを受けています。

「英語に訳せそうで訳せない日本語というテーマでETC英会話のナオミ先生(荻窪)のレッスンを受けています。

今日の日本語は

「野党がだらしないからいけない」

これを英訳してみました。ナオミ先生の解説です。

You know, when you first hear the word “だらしない”, you think of a very lazy person, who doesn’t want to clean his room or do anything.

So this “だらしない” in this sentence, it says “野党がだらしない”.

I used to hear this, I thought hmm, hmm.

But when you think of translating this, oh this was a very tricky one too.

Because “だらしない” seems to like “they don’t clean their desks in the office or something”.

But it is not like this.

So this “だらしない” is quite different from the “だらしない” that we use.

But I was thinking about this.

And maybe “carelessness” is “they are not careful in doing things” or like “bad disciplines ” as you wrote.

So I made it this way.

“Due to their carelessness of the opposition parties, it is not right”, more conversational.

Or “Due to bad disciplines of the opposition parties, it is not right”.

So “いけない” was another one that I thought.

It means “だめ”.

So “だらしないからだめです” is the same thing.

“いけない”, that’s a funny Japanese, I thought.

“いけない” I would think “I can’t go anywhere”.

So this “いけない” means “だめ”.

I thought “いけない” would be too hard and maybe too strong.

So I made it “it is not right”.

Also you say “wrong”, but it seems little too strong was my image.

So I made it “it is not right”.

It was really difficult.

This “だらしない” is a real Japanese type of a word, which is really hard to translate. Yes, yes.

I think there is no one word to explain it.

So maybe you have to say “what they have not been doing this”, “they haven’t been doing this”, “they haven’t been doing this”.

This is the only thing you can say it probably.

This “だらしない” is probably difficult to translate in one or two words, I think.

the opposition parties 野党

carelessness 油断,軽率さ

disciplines 規律,統制

■聞き手

・青樹洋文

◆使用楽曲 (BGM)

“Movie Star * (The Making Of X) by Loveshadow

◆ポッドキャストのダウンロードや購読は、iTunes – Podcast – 「RadioETC」からも可能です。

「彼は娘に甘い」は英語で

「英語に訳せそうで訳せない日本語というテーマでETC英会話のナオミ先生(荻窪)のレッスンを受けています。

「英語に訳せそうで訳せない日本語というテーマでETC英会話のナオミ先生(荻窪)のレッスンを受けています。

今日の日本語は

「彼は娘に甘い」

これを英訳してみました。ナオミ先生の解説です。

“甘い” is a little different in Japanese and in English, I think.

What I thought was “he is indulgent to his daughter” would be really a good word I think.

And then there is another one you wrote was “he is too tender to his daughter”, but “tender” is a really soft image.

I thought maybe this will not be so good.

And you also said “too kind”, but you never be kind to your daughter, or you would be kind to other people, who are not in your family.

So I think “kind” would not be a good one either.

And “generous”, OK, “generous” might be not so bad.

Maybe you can be generous to your daughter.

But I don’t think I would be generous to my father too, or to my mother.

I guess they are not wrong, but if it is your daughter, I wouldn’t use these words.

I will use “indulgent”.

There is another one you wrote, “he accepts anything his daughter wants”.

I thought “he listens to his daughter’s demands too much” is probably an “甘い” father.

And you said, “I think he needs more discipline for her”.

So I said, “I think he needs to discipline her more”, like “しつけする” her more.

That was a good one too.

And the first time when I saw “甘い”, was like “甘やかす” was my first image of “甘い”.

So “甘やかす” would be not so bad in Japanese.

“He would 甘やかす his daughter or son”, which means maybe whatever they want, maybe the father would buy anything that they want.

But in English, you can say “he spoils his daughter”, but “spoil” would be a really harsh meaning.

And it would be like, if you really spoil the child, that child would be a very bad girl or a very bad boy, maybe might be stealing something from someone.

So “spoil” is maybe too much. No, that’s too much.

“甘やかす” is probably a little more tender maybe, a softer image.

So I thought. But if the child becomes really bad, you can say “spoil” too.

“He spoils his daughter. That’s why she was arrested. That’s why she is in the jail now”, like that.

So “spoil” would be too strong, I would say.

indulgent 【形容詞】 〔…に〕甘くて

discipline 【名詞】 しつけ 【動詞】 しつける

spoil 【動詞】〔甘やかしたりして〕〈人の〉性格[性質]をだめにする

■出演

■聞き手

・青樹洋文

◆使用楽曲 (BGM)

“Movie Star * (The Making Of X) by Loveshadow

◆ポッドキャストのダウンロードや購読は、iTunes – Podcast – 「RadioETC」からも可能です。

マンツーマン英会話ワンポイント・レッスン~“I wouldn’t lose any sleep over it”の意味は?

![]()

“I wouldn’t lose any sleep over it” は、どのような意味なのでしょうか。

![]()

“I wouldn’t worry about it”、「心配しないだろう」、I am not concerned about that、「気にかけないだろう」という意味です。

もしあなたが夜布団に入っても寝られなかったとします。原因は、考え事をしていたから、心配事があったから、もしくは何かに興奮しすぎてしまったからかもしれません。

一方、“I wouldn’t lose any sleep over it”は、直訳すると「そのことで眠れなくなるようなことはない」ですから、「そのことは心配しないだろう」、さらに「それは考えるに値しないことだろう」、“it’s not worth thinking about”という意味になります。

こんな風に使います。

A big earthquake is going to hit Tokyo someday, but I wouldn’t lose any sleep over it.

(いつか大地震が東京を襲う。でも、私はそのことをあまり心配することはないだろう。)

マンツーマン英会話ワンポイント・レッスン~“That’s one way of putting it” の意味は?

![]()

“That’s one way of putting it” とは、どのような意味なのでしょうか。

![]()

ある事に対する返答の仕方、説明方法などに行く通りもの方法があったとしてます。しかしあなたの説明は、その内の1つでしかなく、しかも他の方が考えていたのとは少し違っていた、もしくは思いも付かないものでした。そういう場合に“that’s one way of putting it”と言います。「そういう説明の仕方もありますね」、「そういう解釈もありますね」、というような意味になると思います。

例えば、こんな使い方。

“If you don’t try, you can’t succeed.”

“If you don’t buy lottery ticket, you can’t win.”

“That’s one way of putting it.

「挑戦しなければ、成功はない。」

「宝くじは買わなければ、当たらない。」

「そういう解釈の仕方も言い方もあるよね。」

別の言い方をするとすれば、

That’s one way of saying it.

That’s good explanation.

もしくは、“you ARE correct”と“ARE”の部分にストレスをおいて発音します。すると、「そういう考えもありますね」、「それも正しいですね」というニュアンスになります。

マンツーマン英会話ワンポイント・レッスン~“Don’t cross me.”の意味は?

![]()

“Don’t cross me.”とは、どのような意味なのでしょうか。テレビドラマ『ホワイトカラー』の次のような場面で使われていました。

Elizabeth:

You know, if she’s smart, she’s not going to have that bible anywhere close to her.

Peter:

El, I’ve never seen this devious side.

Elizabeth:

Don’t cross me.

![]()

「私を怒らせないで」。

例えば、子どもが2人で遊んでいました。ひとりの子が、地面に線を引いてこう言いました。「この線からこっちに来ちゃだめ」。ところが、もう1人が線を跨いでしまいました。喧嘩の始まりです。つまり、「境界線を越えてこちらにこないで。怒るからね」ということです。

別の言い方をするとすれば次のようになると思います。

Don’t push me too much.

Don’t make me angry.

また、“he is cross.”は、 “he is angry.”という意味です。 「彼は彼女を怒らせた」は、 “he crossed her.”と言います。

マンツーマン英会話ワンポイント・レッスン~“if I stretch it” の意味は?

![]()

“if I stretch it” とは、どのような意味なのでしょうか。テレビドラマ『ホワイトカラー』の次のような場面で使われていました。

Neal:

Well, how do we get Maria to reveal hers?

Peter:

If I stretch it, I might be able to get a warrant to get into her place.

![]()

「少しだけ嘘をつく」、「真実を言わない」、 “a white lie”と言う場合もあります。日本語で「方便の嘘」。間違ってはいないが、本当の意味では真実ではない。嘘ではないが100%真実でもない。事実を拡大解釈するというような感じでしょうか。

たとえば、あなたが魚を釣り上げたとします。体長は10cmほど。でも友人には、「このくらの大きさの魚を釣ったよ」と、両手で幅30cmくらいの動作をしたとします。つまり、魚の大きさを10cmから30cmに引き伸ばした(stretch)訳です。魚を釣ったことは嘘ではありませんが、少々事実を誇張して述べています。その場会話を盛り上げるには、そのほうがよかったからなのでしょう。

質問の文は次のような意味になると思います。

「(拡大解釈をして)少々事実とは異なる説明をすれば、彼女の自宅への捜査令状が得られるかもしれない」

マンツーマン英会話ワンポイント・レッスン~”get dirt under your nails”の意味は?

![]()

”get dirt under your nails“とは、どのような意味なのでしょうか。テレビドラマ『ホワイトカラー』の次のような場面で使われていました。

Peter:

What did you find?

Neal:

A professor who writes about the black market. Sicilian grave robbers, Egyptian smugglers, and Siberian mobsters.

I mean, you can’t run with those crowds unless you’re willing to get dirt under your nails.

![]()

もし、手袋をはめずに庭仕事をしていたら、爪の間に汚れがたまってしまいます。爪の間に入ってしまった汚れは、洗ってもなかなか綺麗にならないものです。

上の例では、「ある教授は墓泥棒、密輸業者、ギャングについて本を書いているが、彼らと関係を持ち、自分自身も同じような悪事を行い、犯罪に手を染めなければ、このような本は書けない。そして、一旦そのような関係を持ってしまうと、簡単には断ち切れない」という意味で使っています。

別の言い方をするとすれば、例えば次のようになると思います。

“You are going to do bad things. Being associated with them, is not good. Things are going to get difficult for you.”

マンツーマン英会話ワンポイント・レッスン~“ring a bell”の意味は?

![]()

“ring a bell”とは、どのような意味なのでしょうか。テレビドラマ『ホワイトカラー』の次のような会話で使われていました。

Neal: You know the name Maria Fiametta?

Mozzie: It doesn’t ring a bell. Who is she?

![]()

「以前に聞いたことがある」という意味で、“ring a bell”と言います。頭のなかで「チーン、チーン、チーン」と記憶のベルが鳴るイメージです。よく使われるフレーズです。例えば人の名前も、「いつどこであった○○さんですよね」と完璧に思い出したわけではなく、「名前は聞いたことがあるんだけれども、どこであった人だっけ」と言うよなレベルの記憶です。

That name rings a bell.

(その名前には聞き覚えがある)

質問の文“It doesn’t ring a bell.”は、「その名前には聞き覚えがない」、「その名前は全く思い出せない」という意味です。これは、次のように言い換えることができます。

I haven’t heard it before.

I don’t recall hearing that name.

I don’t remember that name.

I don’t understand that name.

ところで、日本語ではベルが鳴る音は「チーン」と表現しますね。英語では“bing”と言います。マイクロソフト社が運営する検索サイト「Bing」をご存知ですか。検索をしているうちにある記憶が甦って来た。そのとき頭の中でベルの音が“bing”と鳴る。そんなイメージから付けられた名前だと思います。

(*)関連リンク

フレッド先生の解説を音声で聴くことができます。

“It doesn’t ring a bell “の意味は

マンツーマン英会話ワンポイント・レッスン~“smash and dash”の意味は?

マンツーマン英会話ワンポイント・レッスン~”we have a situation.”の意味は?

![]()

”We have a situation.“とは、どのような意味なのでしょうか。

![]()

”We have a situation.“は、次のように言い換えることが可能だと思います。

We have some trouble.

Something is wrong.

日本語のすると、「問題が発生した」、「困ったことになった」のようなになると思います。対応しなければならない何らかの問題が発生した際に言うフレーズです。

例えば、こんな状況で使います。

本社でボスとマネージャーが言い合いになり大喧嘩をしています。社員は皆いったん仕事を中断して、止めに入ったほうがよさそうです。

The boss and the manager are arguing, and having a big fight.

So it is really a big situation. Everybody has stopped working.

We have a situation there.

駅の構内でナイフを振り回している男がいます。すぐに何らかの対応が必要です。警官が同僚に言いました。

So one policeman says to other policemen, “we have a situation”.

マンツーマン英会話ワンポイント・レッスン~”細かい事”を英訳してください。

マンツーマン英会話ワンポイント・レッスン~”荷物をまとめる”を英訳してください。

![]()

「彼は荷物をまとめて出て行った」は英語ではどのように言いますか?下記のように訳してみました。添削してください。

[添削用英文]

He packed up the baggage and went out.

![]()

奥さまと喧嘩をした旦那さまが家を出て行ってしまう場面を想像しました。

まず、「出て行った」から説明します。“he went out”というと、今出て行ったばかりで、まだ敷地内にいるイメージです。外で星か何かを眺めているのかもしれません。近くにいそうです。一方、“he left”と言うと、彼は既にこの地域、あたり一帯にはいないとうことを意味します。この場合は“he left”の方がよいでしょう。

He packed his luggage (suitcase) and left.

さて、まとめた「荷物」ですが、身の回りのもの、例えば洋服や靴下に下着、洗面道具などをカバンに詰めた姿をイメージするのでしたら、”his belongings“を使って次のように言うのがよいでしょう。

He gathered his belongings together and left.

こうすることで、彼がどのような行動をとったのかよりはっきりとイメージできるようになります。一方、最初の例文からはそこまで想像することはできません。

マンツーマン英会話ワンポイント・レッスン~“考えをまとめる”を英訳してください。

![]()

「話す前に考えをまとめる必要がある」は英語ではどのように言いますか?下記のように訳してみました。添削してください。

[添削用英文]

Before you talk, you need to summarize your ideas.

Before you talk, you need to organize what you are thinking.

![]()

この場合「まとめる」には、“put together”を使うのが良いと思います。

Before speaking, it is necessary to put your thoughts together.

Before speaking, it is necessary to put your opinions together.

![]()

“speak”と”talk”では、どのように意味が違うのでしょうか?

![]()

“speak”の方がより丁寧な意味です。”talk”は親しい友人と、砕けた話題でおしゃべりをする場合などに使います。日本語にすると“speak”が「話す」で、”talk”が「しゃべる」で近いのではないでしょうか。

たとえば、「今日大統領と話をしなければならない」は、

I have to speak with the president today.

となり、おそらく“talk “は使わないのではと思います。

マンツーマン英会話ワンポイント・レッスン~“その考えはおかしい”を英訳してください。

![]()

「その考えはおかしい」は英語ではどのように言いますか?下記のように訳してみました。添削してください。

[添削用英文]

1.That way of thinking doesn’t make any sense.

2.That way of thinking is wrong.

![]()

日本語の「おかしい」も、状況によって本当にいろいろな意味に変化をする言葉ですね。1は、”any”を取って次のように言うのが良いと思います。

That way of thinking doesn’t make sense.

2.は”wrong”は、「おかしい」という意味には少し強すぎると感じます。下記の例文のほうが軟らかくなり、「おかしい」の意味に近いのではと思います。

That way of thinking is not right.

That way of thinking is not suitable.

![]()

”wrong”の反対を意味する”right”。その否定形を使うことで、意味合いが少し軟らかくなるのですね。

![]()

その通りです。”you are wrong”(あなたは間違っている)と言うのと、”you are not right”(正しくはない)というのでは、日本語でも印象が違うのではないでしょうか。

![]()

では、「その帽子はおかしい」は英語ではどのように言いますか?

![]()

「あなたには似合っていない」という意味ならば、

The hat doesn’t fit you.

The hat doesn’t suit you.

The hat doesn’t look good on you.

帽子そのものがおかしい場合は、次のような言い方になると思います。

The hat looks strange.

The hat looks odd.

That’s a strange looking hat.

ただし、間接的に言うならば良いのですが、その帽子をかぶっている人に直接

That is a strange looking hat that you are wearing.

などと言ってしまうと、場合によっては相手の気分を害してしまいますのでご注意を。

(*)

関連リンク

ナオミ先生の解説を音声(RadioETC)で聴くことができます。

「その考え方はおかしい」は英語で

マンツーマン英会話ワンポイント・レッスン~“遠慮する”を英訳してください。

![]()

「折角のお誘いですが遠慮します。」は英語ではどのように言いますか?

![]()

「遠慮します」は、相手の申し入れを断り、日本語で”no”と言う時のとても素敵な言い方ですね。英語で同等の意味を表す言葉が思いつきませんが、「相手に失礼の無い様に、丁寧にお断りする」という意味で下記のように英訳してみました。

Thank you for your kind invitation. I am afraid I can not accept it.

もっと会話的表現であれば、次のような言い方があります。

「行きたいのですが、どうしても都合がつかず(事情があって)行けないのです。」という気持ちが伝わると思います。単に”I will have to refuse it.”だけを言うよりも、“I am afraid”をつけることで表現がとても軟らかくなります。日本語では、「申し訳ありませんが、、、行けないと思います。」、「行けそうもないのです」のようなニュアンスになると思います。

(*)関連リンク

ナオミ先生の解説を音声(RadioETC)で聴くことができます。

「せっかくのお誘いですが遠慮します」は英語で

「彼は非常に部下に厳しかった」は英語で?

「英語に訳せそうで訳せない日本語というテーマでETC英会話のナオミ先生(荻窪)のレッスンを受けています。

「英語に訳せそうで訳せない日本語というテーマでETC英会話のナオミ先生(荻窪)のレッスンを受けています。

今日の日本語は

「彼は非常に部下に厳しかった」

これを英訳してみました。ナオミ先生の解説です。

I would use strict if I had a child, and “I am strict to my daughter” or “to my son” or “teacher is strict to her students”.

But 部下 is a very difficult word, right. Yes.

We don’t really have one word that really, really expresses it.

But I thought maybe “personnel” is maybe close to 部下 or just we would say just “workers”.

We really don’t have like “先輩、後輩”.

We have something close to it.

“Oh, He is my 先輩”.

”He is my senior.” No, we don’t say that.

So that’s a little different. The customs is a little different.

Q: You don’t care?

Yeah, we say “he is a 12 grader”, “he is a 11 grader”, like that.

So we really don’t care about those.

We do a little bit, but maybe not as much as てぇJapanese people, right, I guess.

I guess in Japan, I guess, younger people have to be really nice to the older people.

And even the way they talk, they have to talk in a very polite manner.

That is why Japan is like that.

In English, “would you” would be polite, right.

And that’s enough, I think.

So I thought may be “workers”, “personnels” and “staff” is also OK too, I thought.

But “部下”, first I wrote “subordinate”, but I thought maybe this one is a little off too,

not exact is what I thought.

So I thought maybe “personnel” might be better, I thought. Yes, “personnel”.

I thought instead of using “strict”, “strict” is the third one I thought.

I would use maybe “severe”.

In Japanese, you say “シビア”, right, “severe”.

I would say “he was very severe with his staffs” or “with his personnels”, “with his workers”,

And the next one, I was a kind of imagining and I imagined some kind of maybe, maybe a lady, 部長, or something, when I was thinking.

Maybe they can be “harsh”.

Do you know the word “harsh”, being a kind of a strong on these people like not talking so kindly, but maybe shouting at them something harsh kind of feeling. Harsh, harsh, harsh.

“You don’t want to be harsh to people”, “you don’t want people to be harsh to you”, because it’s a kind of strong feeling, right.

And then it’s kind of mean, like 意地悪, like a little mean.

Then I thought “he was very harsh towards his workers”, “harsh towards”, 向かって to his workers was another one that I thought.

And in my third one was maybe “strict”.

So I think it depends on the situation.

But “strict” mainly for students, maybe, and maybe “severe”, “harsh” would be better for like adults at a company and office.

Q: harsh はそういう感情的な、、

Yes, “harsh”.

When you say “harsh”, you would think this person is not a very calm person, maybe alway probably shouting at people, or this is an images, not all the time.

But whatever they do, they are not really calm.

Whatever they do is like “why is it this way?”, “why is that way?”.

They are always harsh, strong on people, or on anything.

This is my image of “harsh”.

Q “severe with”はそんなイメージはあまりないんですね。

Yes, “severe” is the same as Japanese “シビア”, right, so kind of a, it’s very close to “strict”.

“Severe” was another one that I thought.

Q: あまりharshな上司と働きたくないですね

Yes. Of course not.

Q: severeは、、、

“Severe”, maybe, he has a meaning to do that, to make you better or something, to make you in a higher position or something.

But “harsh” is just like one kind of feeling, just strong feeling that is a very negative feeling.

I think so.

It depends on the situation, I think.

severe with 〔…に対して〕厳しくて

harsh towards 〔…に対して〕厳しくて

■出演

■聞き手

・青樹洋文

◆使用楽曲 (BGM)

“Movie Star * (The Making Of X) by Loveshadow

◆ポッドキャストのダウンロードや購読は、iTunes – Podcast – 「RadioETC」からも可能です。

マンツーマン英会話ワンポイント・レッスン~“中途半端な気持ち”を英訳してください。

![]()

「中途半端な気持ちならやめたほうがいい」は英語ではどのように言いますか?

![]()

下記のように英訳してみました。

もしくは、

“halfhearted”とは、自分が行うことを気にかけていない状態、心をかけていない状態のことを言います。つまり、「真剣ではない」(not serious)状態とも言えると思います。

(*)関連リンク

ナオミ先生の解説を音声(RadioETC)

「中途半端な気持ちならやめたほうがいい」は英語で

マンツーマン英会話ワンポイント・レッスン~“野党がだらしない”を英訳してください。

![]()

「野党がだらしないからいけない」は英語ではどのように言いますか?

![]()

通常「だらしない」と聞くと、「部屋の掃除などをまったくしない人」、「事務所の机がいつも散らかっている人」などという意味で、“He is a very lazy person”という言い方をしますが、この「野党がだらしない」は、“lazy”とはかなり異なった意味合いだと思います。

下記のように英訳してみました。

Due to bad disciplines of the opposition parties, it is not right”.

最初の方がより会話的な表現です。

この「だらしない」とうい言い方は、非常に日本語的な言葉で、英訳が難しい言葉の一つです。おそらく、1つや2つのの英単語に置き換えて訳す事は難しいと思います。「野党がだらしない」と感じるあなたの考えを英語で伝えるには、 “they have not been doing this”, “they haven’t been doing this”, “they haven’t been doing this”のように、「本来、野党がやるべきことなのにやれていない」事柄を羅列して説明する必要があるかもしれません。

(*)関連リンク

ナオミ先生の解説を音声(RadioETC)で気こことができます。

「野党がだらしないからいけない」は英語で

マンツーマン英会話ワンポイント・レッスン~“娘に甘い”を英訳してください。

![]()

「彼は娘に甘い」は英語ではどのように言いますか?

![]()

次のような言い方が良いと思います。

He is indulgent to his daughter.

また、日本語の「甘やかす」に近い表現としては下記のような言い方があると思います。

He spoils his daughter.

ただ、“spoil” というのはかなり厳しい表現です。例えば、次のような使い方をします。

He spoils his daughter. That’s why she was arrested.

(彼が娘に甘いから(彼女が非行に走ってしまい)逮捕されるまでになってしまったんだ。)

よって、「彼は娘に甘い」を言い表すには、“spoil”では意味が強すぎると思います。

他には次のような言い方もできると思います。

He listens to his daughter’s demands too much.

I think he needs to discipline her more.

(かれは娘のわがままを聞きすぎる。もっと躾が必要だと思う。)

(*)関連リンク

ナオミ先生の解説を音声(RadioETC)で確認することができます。

「彼は娘に甘い」は英語で

マンツーマン英会話ワンポイント・レッスン~“部下に厳しい”を英訳してください。

![]()

「彼は非常に部下に厳しかった」は英語ではどのように言いますか?ひとまず下記のように英訳しました。添削してください。

[添削用例文]

He was very strict with his staffs

![]()

まず、「厳しい」の前に「部下」ですが、これも英語に訳すのが難しい日本語です。英語には「部下」のように上限関係を表す言葉がないのです。例えば「彼は私の先輩です」と言う日本語を直訳すると”He is my senior.”という表現になるのかもしれませんが、私たちは殆どこのようなことを言いません。単に年令の高い低いということで、相手に対する接し方を変えるという習慣や価値観があまりないからかもしれません。

「部下」で最初に思い浮かんだ単語は“subordinate”ですが、日本語の意味とはすこし外れていると思いました。最も近いと思われるのが、“personnel”。もしくは、単に“workers”と言っても良いかもしれません。 “staffs”でも良いでしょう。

次に「厳しい」。上の例では”strict”を使われていますね。私自身は「親が子どもに対して厳しい」、または「先生が生徒に厳しい」と言う場合には”strict“を使いますが、「上司が部下に厳しい」という場合には余り使わないと思います。

I am strict to my daughter / to my son.

(私は娘/息子に厳しい)

The teacher is strict to her students.

(その先生は生徒に厳しい)

”strict“は選択肢としては三番目。一番目の候補は私の場合は“severe”になると思います。日本語では「シビア」と言いますね。

He was very severe with his personnel / with his workers / with his staffs.

二番目の選択肢は“harsh”。質問の文では上司は男性ですが、私は少々感情的な女性の上司をイメージしてしまいました。“harsh”と言うのは、例えば人と話をするときも親しみにくく、時々人を怒鳴りつけたり、少々意地悪な意味合いも含んでいます。

He was very harsh towards his workers.

そして、三番目が“strict”ですが、先にも述べた通りこれは生徒や子どもに対して使うのが主で、会社勤めをしている大人には“severe”や “harsh”のほうが良いと思います。

![]()

先生の説明を聞くと、“severe”な上司は良いですが、 “harsh”な上司とはあまり仕事をしたくないという印象を持ちました。

![]()

状況によっても異なりますが、“severe”の場合は、何らかの理由があって部下に厳しくしている。たとえば、部下の成長のため、部下の昇進のためなど。一方、“harsh”の場合は、感情が強く、マイナスの感情表現で、決して冷静なタイプの人物ではなく、常に人に対して怒鳴り散らしているイメージがあります。

(*)関連リンク

ナオミ先生の解説を音声(RadioETC)で聞くことができます。

「彼は非常に部下に厳しかった」は英語で?

映画『Waitress』(ウェイトレス 〜おいしい人生のつくりかた)で南部アメリカ英語マンツーマンレッスン

アメリカ南部はパイが大好き。日本のクリスマスのデザートは圧倒的にケーキですが、アメリカではケーキの他にかなりの確立でパイも登場するとのこと。南部の伝統的なパイ生地はバターではなく、ショートニング(植物油を原料とした食物油脂)やラードを使います。ヨーロッパタイプのような時間や手間のかかかるタイプではなく、材料を混ぜて伸ばすだけ。映画『Waitress』の副題、”If only life were as easy as pie.”も、アメリカのパイのそんな調理の手軽さ背景にあるのかもしれません。

アメリカ南部はパイが大好き。日本のクリスマスのデザートは圧倒的にケーキですが、アメリカではケーキの他にかなりの確立でパイも登場するとのこと。南部の伝統的なパイ生地はバターではなく、ショートニング(植物油を原料とした食物油脂)やラードを使います。ヨーロッパタイプのような時間や手間のかかかるタイプではなく、材料を混ぜて伸ばすだけ。映画『Waitress』の副題、”If only life were as easy as pie.”も、アメリカのパイのそんな調理の手軽さ背景にあるのかもしれません。

アメリカの南部をテーマにした映画には、おいしそうな料理がよく登場します。アメリカ南部の英語が、実は黒人英語の影響を強く受けていたように、料理にも同じような影響があるのかもしれません。彼らの料理は”ソールフード”とも言われ、その原点は奴隷制の時代に白人達が食べずに捨てていた動物の肉などを黒人奴隷たちが工夫して上手にしていたものにあります。

手にすることができた貧しい食材を工夫、少し発酵して酸っぱくなった牛乳、家畜の内臓、油なども無駄にしません。どんな食材も捨てるところはできるだけ少なくして料理に使っていました。ディープサウス(アラバマ、ジョージア、サウスカロライナ、フロリダ北部、ルイジアナ北部、テキサスの一部など)に住む人々の台所には、必ずベーコンを焼いたときにでる脂を貯めておくポットが、ガス台の近くに置いてあり、お母さんの料理の隠し味になっていたそうです。

映画『Waitress』の舞台は南部アメリカ(でも、実際に撮影が行われたのはカリフォルニア州。ロサンゼルスの北西部にあるサンタクラリタ、ソーガス。The Halfway House Cafeというレストランを使用したとのこと。) 母音を長く引き伸ばすsouthern drawlが随所に聞かれます。例えば次のような台詞。”fun”が[ファーン]と長く引き伸ばされています。

▽『Waitress』予告編

I’m having me a little adventure after many years of lots of nothing.

Something fun and sneaky and sexy.

(平凡な生活を送ったあとの、私の小さな冒険よ。楽しくて秘密めいてい色っぽい。)

ちなみに、この監督で映画の中では自らドーン役を演じていたエイドリアン・シェリーは、この作品を発表した同じ年の2006年に殺人事件で命を落としています。ご冥福をお祈りします。

(*)参照図書

アンドレさんのゴスペル料理帳 (アンドレ・レイノルズ 著)

映画『Talladega Nights The Ballad of Ricky Bobby』(タラデガ・ナイト オーバルの狼)で南部アメリカ英語マンツーマンレッスン

南部アメリカで英語では、大人の女性に対して尊敬の気持ちを表したい時、丁寧な言葉遣いをしたい時に、”Ma’am“という言葉を添えます。これは相手の女性が既婚者、未婚者に関わらず使用可能とのこと。発音も特徴的で[mɑ’ːm](マーム)ではなく、[mayum](マェーィム)のようになります。

南部アメリカで英語では、大人の女性に対して尊敬の気持ちを表したい時、丁寧な言葉遣いをしたい時に、”Ma’am“という言葉を添えます。これは相手の女性が既婚者、未婚者に関わらず使用可能とのこと。発音も特徴的で[mɑ’ːm](マーム)ではなく、[mayum](マェーィム)のようになります。

Did you do your homework last night?

(昨晩宿題をやりましたか?)

No, ma’am.

(いいえ、先生/お母様)

映画『Talladega Nights The Ballad of Ricky Bobby』の主役リッキーと彼の幼馴染で親友でもあるキャルはサウスカロライナ州の出身。次から次へと飛び出すジョークもすべて南部訛りになっています。

次のシーンは食事前のお祈りの場面。”Dear Load baby Jesus”(赤ん坊のイエス様)と常に”baby”ということはおかしいと妻のカーリーから指摘をされます。ところがリッキーは、“Wel, I like the Christmas Jesus best“(俺はクリスマスのイエス様が一番好きなんだ)と反論。すると自由奔放に育てられた息子2人、さらにはキャルまでが自分達が好きなイメージのイエス様について語りだします。

なかなかお祈りが前に進まなことに痺れを切らしたカーリーが、悪乗り気味のキャルを一喝します。動画の一番最後です。

Hey, Cal? Why don’t you just shut up?

キャル 黙って

Yes, ma’am.

はい、奥様

映画『Raising Arizona』(赤ちゃん泥棒)で南部アメリカ英語マンツーマンレッスン

南部アメリカ英語の特徴の一つに、“-ower”で終わる単語の発音が、“-aher”の様に変化します。標準英語より発音が簡素になっているように思えます。

例)

flower ⇒ flaher (フラァー)

shower ⇒ shaher (シャー)

power ⇒ paher (パァー)

hour ⇒ haher (アー)

映画『Raising Arizona』の舞台はアリゾナ州。ニコラス・ケイジ扮するハイが初めてエドにであったのはアリゾナの刑務所。エドは看守、ハイは囚人でした。ハイはエドに一目ぼれします。

「君はまるで花のように美しい」。ニコラスケイジのflowerの発音に注意して聞いてください。

The first time I met Ed was in

the county Iockup in Tempe, Arizona.

”You’re a flower, you are.”

A day I’ll never forget.

初めてエドにあったのはアリゾナ州テンピの刑務所だ。

「君は花のように綺麗だ」

その日のことは決して忘れない

ハイは更生しようと努めますが、結局コンビに強盗を働いてしまい、何度も刑務所に逆戻りしてしまいます。その理由をこんな風にかたっています。

I tried to stand up and fly straight,

but it wasn’t easy with that son of a bitch Reagan in the White House.

I don’t know.

They say he’s a decent man.

So,maybe his advisers are confused.

おれは立ち上がってまっとうにやっていこうとした。

あのレーガンってバカ野郎がホワイトハウスにいると、そんなこともできやしねえや。

みんなはやつのことを立派な男だって言っているから、

多分やつの顧問連中が混乱してるんだろうな。

レーガンのアメリカとは、どんな時代だったのでしょう。彼が大統領の勤めたのは1981年から1989年まで。それは、富裕層と貧困層の格差が劇的に広がった時代でした。貧困層への援助をカットし、富裕層に対する税金をさげ、軍事費をアップさせました。彼の一期目の防衛予算は一兆ドル以上。貧しい人々への諸手当を削減し、軍事費をまかなったのです。貧困層に対する補助制度は、深刻な影響をもたらしました。生活費保護費を大幅にカットし、法人税減税を行う今の日本にとても似ているような気がします。

ハイとエドは結婚をしますが、子どもに恵まれないことを知ります。落胆する二人は、地元の有力者ネイサン・アリゾナの家で五つ子が誕生したというニュースを知り、彼で赤ん坊の一人を盗み出してしまいます。

さて、日本はこれからどんな時代になって行くのでしょうか。しっかりと見つめて行かなければなりません。

(*)参照図書

・すべてはブラッドシンプルから始まった (ロナルド バーガン 著)

・学校では教えてくれない本当のアメリカの歴史〈下〉1901~2006年 (ハワード・ジン 著)

映画『Blood Simple』(ブラッド・シンプル)でアメリカ・テキサス英語マンツーマンレッスン

南部アメリカ英語の特徴の一つは、r音で終わる単語に表れます。例えば、hereという単語。通常のアメリカ英語では、”r”音は舌を口の後ろに引くようにして発音しますが、南部アメリカ英語では、それがさらに強調され、少し鼻声になります。

南部アメリカ英語の特徴の一つは、r音で終わる単語に表れます。例えば、hereという単語。通常のアメリカ英語では、”r”音は舌を口の後ろに引くようにして発音しますが、南部アメリカ英語では、それがさらに強調され、少し鼻声になります。

例えば、hereが、hee + yur [ヒーヨー]と二音節になったようにも聞こえます。

同じようにthereも、they+yur [ゼイヨー]、yearは、yee+yur [イーヨー]のように聞こえます。

コーエン兄弟が監督を務めた映画『Blood Simple』は彼らのデビュー作。二人の映画には南部アメリカを舞台にしたものが多数あります。この映画の舞台もテキサス。この土地が選ばれた理由は「天気がいいから」、そしてもうひとつは「(アメリカの)人々はテキサスに対しては強い思いを抱いていて、それを利用できると思った」からだそうです。「テキサスに対する強い思い」とはどのようなものなのでしょうか。それを知ることは、アメリカの歴史や文化を理解することに繋がって行きそうです。

さて、次の動画はこの映画の冒頭の部分。テキサスの私立探偵の語りから始まります。here、year等の発音に注意して聞いてみてください。

The world is full of complainers.

But the fact is, nothing comes with a guarantee.

I don’t care if you’re the Pope of Rome, President of the United States, or even Man of the Year,

something can always go wrong.

And go ahead, your know, complain, tell your problems to your neighbor, ask for help, watch him fly.

Now in Russia, they got it mapped out so that everyone pulls for everyone else,

that’s the theory, anyway.

But what I know about is Texas.

And down here, you’re on your own.

この世の中は不満を口にするやつらであふれ返っている。

だが現実には、保障されていることなんて何一つないんだ。

あんたがローマ法皇だろうと、アメリカ合衆国大統領だろうと、あるいはマン・オブ・ザ・イヤーだろうと、

おれ達にはどうでもいいことだ

間違いってやつやいつだって起きるものさ。

どうぞどうぞ、勝手に愚痴るがいい、あんたの抱えている問題を近所のやつらに話して助けを求めなよ

そういつはすっ飛んでくるぜ。

今ロシアでは、すべての人間が他の人間を支援するようになっている。

とにかく、理屈ではそういうことだ。

だがおれが知ってるのはテキサスのことであって、

ここでは、自分のことは自分でやるのさ。

(*)参照図書

すべてはブラッドシンプルから始まった (ロナルド バーガン 著)

映画『The Big Lebowski』(ビッグ・リボウスキ)でアメリカ・テキサス英語マンツーマンレッスン

イギリスの小説家キングズリー・エイミス(Kingsley Amis)の『One Fat Englishman』という作品の中に、次のような一説があります。

イギリスの小説家キングズリー・エイミス(Kingsley Amis)の『One Fat Englishman』という作品の中に、次のような一説があります。

Ah, Apollo jars.

Arcane standard, Hannah More.

Armageddon pier staff.

これは、eye dialect(視覚方言)といって、文学作品などで標準的なスペルではなく、発音通りに綴ったものです。実際は、次のように言っていたと推測されます。

I apologize.

I can’t stand it any more.

I’m a-gettin’ pissed off .

イギリス人のキングズリー・エイミスには、南部アメリカ英語が先のeye dialectのように聞こえていたいうわけです。英語を母国語とするイギリス人にとっても、南部アメリカ英語の発音は風変わりで興味の引くもののようです。

映画『The Big Lebowski』の舞台は、ジョージ・ブッシュ大統領がイラクに侵攻を決めた1991年のアメリカ、ロサンゼルス。しかし映画は謎のカーボーイのテキサス訛りのナレーションで始まります。映画を監督したコーエン監督の台本には、このテキサス訛りがしっかりとeye dialectを使用して表現されていました。

“Big Lebowski” Scriptより

A way out west there was a fella, fella I want to tell you about,

fella by the name of Jeff Lebowski.

At least, that was the handle his lovin’ parents gave him,

but he never had much use for it himself.

This Lebowski, he called himself the Dude.

Now, Dude, that’s a name no one would self-apply where I come from.

But then, there was a lot about the Dude that didn’t make a whole lot of sense to me.

And a lot about where he lived, like- wise.

But then again, maybe that’s why I found the place s’durned innarestin‘.(so damn interesting)

They call Los Angeles the City of Angels.

I didn’t find it to be that exactly,

but I’ll allow as there are some nice folks there.

‘Course, I

can’t say I seen London, and I never been to France,

and I ain’t never seen no queen in her damn undies as the fella says.

But I’ll tell you what, after seeing Los Angeles and this a here story I’m about to unfold,

wal, I guess I seen somethin’ ever’ bit as stupefyin’ as ya’d see in any a those other places,

and in English too,

so I can die with a smile on my face without feelin’ like the good Lord gypped me.

Now this story I’m about to unfold took place back in the early nineties,

just about the time of our conflict with Sad’m and the Eye-rackies. (Irques)

I only mention it ‘cause some- times there’s a man.

I won’t say a hee-ro, (hero) ‘cause what’s a hee-ro?(hero)

but sometimes there’s a man.

And I’m talkin’ about the Dude here

sometimes there’s a man who, wal, he’s the man for his time’n place, he fits right in there

and that’s the Dude, in Los Angeles

and even if he’s a lazy man, and the Dude was certainly that

quite possibly the laziest in Los Angeles County

which would place him high in the runnin’ for laziest worldwide

but sometimes there’s a man. . . sometimes

there’s a man. Wal, I lost m’train of thought here.

But aw hell, I done innerduced (introduced) him enough.

遥か西にある男がいた。男の名はジム・リボウスキ。

両親がつけたその名を気に入らず自分のことを”デュード”(野郎)と呼んでいた。

俺の田舎じゃ誰も自分をそんな風に呼ばない。

だがデュードも奴の住んでいる街も俺の理解を超えている

だからこそ俺にとっては面白い街だ。

“天子の街”と呼ばれるロサンゼルス。

似合わない名だが、確かに良い奴らもいる。

俺はロンドンにもフランスにも行ったことがない。

旅先で上玉といい夜を過ごしたこともない。

だがね、ロスに来てこの話を聞いてしまえば、

他の街で見聞きする大抵の変わった話を知ったのと同じ事さ。

悪い人生じゃなかったと笑みを浮かべて死ねるというもんだ。

これは90年代初めに起こった話、サダムと一線を交えようって頃。

つまり、時として1人の男が、英雄の名は似合わない男だが、

デュードのような1人の男が、時として、その街と時代にぴったり当てはまる。

それがロスのデュード。普通の怠け者じゃない。ロスを代表する怠け者。

つまり世界でも指折りの怠け者ってことになる。

時として 1人の男が。

どこまで話したかな?紹介としては十分だ。

(*)参考図書

Accents of English 3: Beyond the British Isles (J. C. Wells 著)

映画『Drive Angry 3D』(ドライブ・アングリー3D)で南部アメリカ英語マンツーマンレッスン

南部アメリカ英語の特徴の一つに、“-ire”で終わる単語の発音が、“-ar”もしくは“-ahr”のように変化してしまうことがあります。例えば次のような単語です。

南部アメリカ英語の特徴の一つに、“-ire”で終わる単語の発音が、“-ar”もしくは“-ahr”のように変化してしまうことがあります。例えば次のような単語です。

– ire ⇒ -ar

[例]

tire(s) tar(s)

hire har

fire far

“hire”(雇う)が、”har”に聞こえます。例えば次のように。

You hope they will har (hire) you.

(彼らが雇うことをあなたは望んでいる)

また、「火」を意味する”fire”が、「遠く」を意味する”far”に似ていることから、こんな笑い話もあります。

“Look, that house is on far (fire)!”

“How far is it over there?”

(見て、あの家が家事だ(fire))

(すぐそこにあるのに、どれだけ遠い(far)って言うんだ?)

映画『Drive Angry 3D』では、警官二人を殺した犯人をコロラド警察が追い詰めます。保安官が「タイヤを狙え」 “aim for their tires”、と言っているのが、”aim for their tar“(タァー)と聞こえます。

英会話学校である程度英語が理解できるようになったつもりで海外に行ったのですが、今まで聞きなじんでいた英語と全く異なり、自信をなくしてしまうことがります。もしかしたら、現地の人々のこんな訛りが影響しているかもしれません。「英語が分からないのは、相手が訛っているから」。そう思うことができれば、また自信を取り戻せるかもしれません。

Gentlemen, these two have killed two of our own.

I know you want to make them pay.

Therefore, when I tell you to aim for their tars (tires),

what I mean is aim for their heads. Are we clear?

Yes, sir!

Very well then.

Please, aim for their tars (tires).

(奴らは警官2名を殺した報いを受けさせろ。

俺が”タイヤを狙え”と言えば、”頭を狙え”という意味だ。いいな?よろしい。

では、タイヤを狙え。)

刑事と弁護士が話す英語の違いは?

人気テレビドラマ『Law and Order』を観ながらETCマンツーマン英会話のロレット先生(西大井/熊谷)のレッスンを受けています。Law and Orderはロレット先生お薦めのテレビ番組。ドラマの前半は刑事が容疑者を追跡し逮捕するまで、後半は弁護士や判事がその事件の被告にどのような判決を求めるのか裁判の様子を描いた、2段仕立てのストーリーになっています。刑事と容疑者、弁護士と裁判官、そして刑事同士、弁護士同士と様々な人々が交わす、様々なタイプの英語に触れることができます。

人気テレビドラマ『Law and Order』を観ながらETCマンツーマン英会話のロレット先生(西大井/熊谷)のレッスンを受けています。Law and Orderはロレット先生お薦めのテレビ番組。ドラマの前半は刑事が容疑者を追跡し逮捕するまで、後半は弁護士や判事がその事件の被告にどのような判決を求めるのか裁判の様子を描いた、2段仕立てのストーリーになっています。刑事と容疑者、弁護士と裁判官、そして刑事同士、弁護士同士と様々な人々が交わす、様々なタイプの英語に触れることができます。

さて、具体的に彼らの英語はどのように、そして何故違うのでしょうか。

All the English is different.

Lawyers and police English is different.

Not only lawyer’s English and Policeman’s English is different, but the same people speak differently depending on the situation.

For example policemen talking to the criminal use more slang and probably shorter sentences than when they are talking to the police lieutenant, the lady, that police lieutenant

When Fontana is talking to his boss, or whatever in the police station talking, their language is all different.

And lawyers talking, the lawyers are well educated people.

And the lawyer’s job is kind of like a politician.

The lawyer’s job is to convince people by speaking.

So talking to the lawyer and judge, talking to the jury, they are going to be speaking very clearly and probably slowly, trying to be persuasive, convincing.

They want to avoid misunderstanding.

They choose the words very carefully, try to choose the words have one meaning for example.

The sentence structure, they are very careful.

They don’t use any grammar mistakes.

They can’t be ambiguous, because the jury may take wrong meaning as.

And they have a lot of time. It is a court. They have plenty of time.

If they want to take it, they can speak as slowly as they want, as much as they want.

It is different from a policeman trying to conduct investigations.

They don’t have so much time to find a bad guy, right.

The police are, well educated policeman, but they are oftenly talking to people who are not so well educated, people who use a lot of slang.

Members of which might be called lower class of society, and a lot of people, they speak with use slang expressions or some cases, some kind of area related but not standard language sometimes.

So they can be more comfortable and more understandable talking in the way that people are talking with understand.

Also if you use more slang in talking, if maybe makes you sound tough.

It is much like Japan.

If you listen to policeman in Japan or TV drama, or even in real life.

A lot of them sound just like Yakuza.

And policeman and gangsters sound just same, I think.

They are using the same slang, and very often trying sounds tough.

See what some Japanese police drama, particularly if they are talking to the bad guy, they sound just the same, using the same language, trying to sound tough to intimidate and impress the criminal is talking with.

So it is very hard to see any difference between them, right?

They may be very well-educated people who don’t talk like that normally, but they are talking in criminal-field situations, so that they talk differently.

That is just same in the US, same way.

persuasive 説得力のある

convince 〈人に〉〔…を〕確信させる,納得させる.

ambiguous あいまいな; 不明瞭な.

lawyer 弁護士

judge 裁判官,判事.

jury 陪審(員団)

■テーマにしたダイアログ

・『LAW & ORDER』 シーズン15第3話「正当防衛」THE BROTHERHOOD

■出演

・ETCマンツーマン英会話のロレット先生(西大井/熊谷)

■聞き手

・青樹洋文

◆使用楽曲 (BGM)

“Movie Star * (The Making Of X) by Loveshadow

◆ポッドキャストのダウンロードや購読は、iTunes – Podcast – 「RadioETC」からも可能です。

“pushing the envelope”の意味は?

人気テレビドラマ『Law and Order』を観ながらETCマンツーマン英会話のロレット先生(西大井/熊谷)のレッスンを受けています。Law and Orderはロレット先生お薦めのテレビ番組。ドラマの前半は刑事が容疑者を追跡し逮捕するまで、後半は弁護士や判事がその事件の被告にどのような判決を求めるのか裁判の様子を描いた、2段仕立てのストーリーになっています。刑事と容疑者、弁護士と裁判官、そして刑事同士、弁護士同士と様々な人々が交わす、様々なタイプの英語に触れることができます。

人気テレビドラマ『Law and Order』を観ながらETCマンツーマン英会話のロレット先生(西大井/熊谷)のレッスンを受けています。Law and Orderはロレット先生お薦めのテレビ番組。ドラマの前半は刑事が容疑者を追跡し逮捕するまで、後半は弁護士や判事がその事件の被告にどのような判決を求めるのか裁判の様子を描いた、2段仕立てのストーリーになっています。刑事と容疑者、弁護士と裁判官、そして刑事同士、弁護士同士と様々な人々が交わす、様々なタイプの英語に触れることができます。

さて、今日はこんな場面から。“pushing the envelope”とは、どのような意味なのでしょうか?

Judge Amanda Anderlee:

Mr.Fallon’s argument is a convincing one, Mr.McCoy.

This is how the law evolves.

The defendant’s belief may well have been objectively reasonable under the circumstances.

It’s pushing the envelope, but I’m going to let the issue go to the jury.

OK. “Pushing the envelope” is a recently a common expression.

Recently means maybe the last 10 years.

Getting very close to the limit.

Almost exceeding some limit.

Her case is the law’s limit.

Limit of maybe morality, common sense.

Pushing the border.

“Pushing the envelope” in this case, doesn’t mean necessarily a paper envelope, it means some kind of like a bubble or boundaries of something.

Pushing to go beyond the normally acceptable limits.

And it is a pretty common expression recently.

I hear it a lot maybe in the last 10 or 15 years.

You hear it a lot in science for example.

And what she is talking about is, she is talking about pushing the limit of rules, getting close to the limits of what is reasonable under the law.

She is a judge.

But it is used in other ways too.

It is used in business a lot, technology it is used at lot.

You hear the expression quite a bit.

pushing the envelope

(現在の法律、モラル、常識、等々の)「限界を超えようとしている」

別の表現に置き換えるとすると、次のような表現になります。

“(It’s) getting close to the limits”

(限界に近づきつつある)

“(It may be) going further than usual”.

(すでに通常の状態を超えていこうとしているのかもしれない)

【例文】

“Some new underwater equipment is pushing the envelope of deep diving exploration.”

(いくつかの新しい水中機材は、深海探索の限界を超えようとしている)

“iPS cell research is pushing the envelope of medical science.”

(iPS細胞研究は、医療科学の限界を打ち破ろうとしている)

■テーマにしたダイアログ

・『LAW & ORDER』 シーズン15第3話「正当防衛」THE BROTHERHOOD

■出演

・ETCマンツーマン英会話のロレット先生(西大井/熊谷)

■聞き手

・青樹洋文

◆使用楽曲 (BGM)

“Movie Star * (The Making Of X) by Loveshadow

◆ポッドキャストのダウンロードや購読は、iTunes – Podcast – 「RadioETC」からも可能です。

“let’s put it this way”の意味は?

人気テレビドラマ『Law and Order』を観ながらETCマンツーマン英会話のロレット先生(西大井/熊谷)のレッスンを受けています。Law and Orderはロレット先生お薦めのテレビ番組。ドラマの前半は刑事が容疑者を追跡し逮捕するまで、後半は弁護士や判事がその事件の被告にどのような判決を求めるのか裁判の様子を描いた、2段仕立てのストーリーになっています。刑事と容疑者、弁護士と裁判官、そして刑事同士、弁護士同士と様々な人々が交わす、様々なタイプの英語に触れることができます。

人気テレビドラマ『Law and Order』を観ながらETCマンツーマン英会話のロレット先生(西大井/熊谷)のレッスンを受けています。Law and Orderはロレット先生お薦めのテレビ番組。ドラマの前半は刑事が容疑者を追跡し逮捕するまで、後半は弁護士や判事がその事件の被告にどのような判決を求めるのか裁判の様子を描いた、2段仕立てのストーリーになっています。刑事と容疑者、弁護士と裁判官、そして刑事同士、弁護士同士と様々な人々が交わす、様々なタイプの英語に触れることができます。

さて、今日はこんな場面から。“let’s put it this way”とは、どのような意味なのでしょうか?

Marsden:

Let’s put it this way, if there was a kite out on Worley, it’s been rescinded.

Jack McCoy:

Why is that Mr.Marsden?

Marsden:

Because the only thing sweeter than a dead C.O. is one on my side of the bars.

That’s a gift that just keeps on giving.

It means let me use this expression or a discreet way of putting it is this.

You could say that.

One way of looking at it, you might say that.

let’s put it this way

「このように言わせてください」

「この表現を使わせてください」

慎重な、思慮深い表現でものごとを言い表す際に使います。

例文

“Let’s put it this way, this price would be OK if I were rich.”

(このように言わせてください。もし私が裕福であれば、この価格で問題はないでしょう。)<

“Let’s put it this way, people who complain to their boss may not be making the best career decision.”

(このような表現を使わせてください。上司に不平を言う人は、彼らのこれからの経歴を考えた際に、最善の選択ではないかもしれない。)

“Let’s put it this way, Antarctica is not a tropical resort.”

(このように言わせてください。南極大陸は南国リゾート地ではありません)

■テーマにしたダイアログ

・『LAW & ORDER』 シーズン15第3話「正当防衛」THE BROTHERHOOD

■出演

・ETCマンツーマン英会話のロレット先生(西大井/熊谷)

■聞き手

・青樹洋文

◆使用楽曲 (BGM)

“Movie Star * (The Making Of X) by Loveshadow

◆ポッドキャストのダウンロードや購読は、iTunes – Podcast – 「RadioETC」からも可能です。

“give or take”の意味は?

人気テレビドラマ『Law and Order』を観ながらETCマンツーマン英会話のロレット先生(西大井/熊谷)のレッスンを受けています。Law and Orderはロレット先生お薦めのテレビ番組。ドラマの前半は刑事が容疑者を追跡し逮捕するまで、後半は弁護士や判事がその事件の被告にどのような判決を求めるのか裁判の様子を描いた、2段仕立てのストーリーになっています。刑事と容疑者、弁護士と裁判官、そして刑事同士、弁護士同士と様々な人々が交わす、様々なタイプの英語に触れることができます。

人気テレビドラマ『Law and Order』を観ながらETCマンツーマン英会話のロレット先生(西大井/熊谷)のレッスンを受けています。Law and Orderはロレット先生お薦めのテレビ番組。ドラマの前半は刑事が容疑者を追跡し逮捕するまで、後半は弁護士や判事がその事件の被告にどのような判決を求めるのか裁判の様子を描いた、2段仕立てのストーリーになっています。刑事と容疑者、弁護士と裁判官、そして刑事同士、弁護士同士と様々な人々が交わす、様々なタイプの英語に触れることができます。

さて、今日はこんな場面から。“give or take”とは、どのような意味なのでしょうか?

Drinking buddy:

John and I left for Disarro’s a little before eight.

Ed Green:

How long did you stay?

Drinking buddy:

A couple of hours, give or take.

Joe Fontana:

You sound pretty vague about it.

“Give or take” is use for time a lot.

It is used for other quantities too, but especially for time, it means “more or less.”

More or less is used it the same way, roughly, about, だいたい.

It is give or take.

“give or take”を使った例文:

– “Driving to Nagasaki takes 12 hours, give or take (a couple of hours).”

長崎までは来るまで12時間前後かかります。

– “I usually sleep four hours every night, give or take (an hour).”

私は通常毎晩だいたい4時間前後寝ています。

■テーマにしたダイアログ

・『LAW & ORDER』 シーズン15第3話「正当防衛」THE BROTHERHOOD

■出演

・ETCマンツーマン英会話のロレット先生(西大井/熊谷)

■聞き手

・青樹洋文

◆使用楽曲 (BGM)

“Movie Star * (The Making Of X) by Loveshadow

◆ポッドキャストのダウンロードや購読は、iTunes – Podcast – 「RadioETC」からも可能です。

“old school”の意味は?

人気テレビドラマ『Law and Order』を観ながらETCマンツーマン英会話のロレット先生(西大井/熊谷)のレッスンを受けています。Law and Orderはロレット先生お薦めのテレビ番組。ドラマの前半は刑事が容疑者を追跡し逮捕するまで、後半は弁護士や判事がその事件の被告にどのような判決を求めるのか裁判の様子を描いた、2段仕立てのストーリーになっています。刑事と容疑者、弁護士と裁判官、そして刑事同士、弁護士同士と様々な人々が交わす、様々なタイプの英語に触れることができます。

人気テレビドラマ『Law and Order』を観ながらETCマンツーマン英会話のロレット先生(西大井/熊谷)のレッスンを受けています。Law and Orderはロレット先生お薦めのテレビ番組。ドラマの前半は刑事が容疑者を追跡し逮捕するまで、後半は弁護士や判事がその事件の被告にどのような判決を求めるのか裁判の様子を描いた、2段仕立てのストーリーになっています。刑事と容疑者、弁護士と裁判官、そして刑事同士、弁護士同士と様々な人々が交わす、様々なタイプの英語に触れることができます。

さて、今日はこんな場面から。“old school”とは、どのような意味なのでしょうか?

Worley’s boss:

Look, John Worley is old school, he’s by the book.

He is fair, he’s consistent, he doesn’t play favorites.

“Old school” means it is traditional and conservative or old fashioned, may follow that, follow the rules that he learnt in school long time ago.

“Old school” basically is used to mean traditional, old fashioned.

“old school”を使った例文:

話し手が、どう思っているかによって意味が変わってきます。

– That company is old school, they still make everything by hand.

(あの会社は時代遅れだ)、もしくは(あの会社は伝統的な手法を大切にしている)

(未だに全てが手作りだ)

– My mother was old school, she always made cakes from scratch, never using prepared mixes.

(母は時代遅れだ)、もしくは(母や昔からの方法で料理をする)

(ケーキはいつも一から自分で作り、市販のケーキミックスは決して使わない)

■テーマにしたダイアログ

・『LAW & ORDER』 シーズン15第3話「正当防衛」THE BROTHERHOOD

■出演

・ETCマンツーマン英会話のロレット先生(西大井/熊谷)

■聞き手

・青樹洋文

◆使用楽曲 (BGM)

“Movie Star * (The Making Of X) by Loveshadow

◆ポッドキャストのダウンロードや購読は、iTunes – Podcast – 「RadioETC」からも可能です。

“con”の意味は?

人気テレビドラマ『Law and Order』を観ながらETCマンツーマン英会話のロレット先生(西大井/熊谷)のレッスンを受けています。Law and Orderはロレット先生お薦めのテレビ番組。ドラマの前半は刑事が容疑者を追跡し逮捕するまで、後半は弁護士や判事がその事件の被告にどのような判決を求めるのか裁判の様子を描いた、2段仕立てのストーリーになっています。刑事と容疑者、弁護士と裁判官、そして刑事同士、弁護士同士と様々な人々が交わす、様々なタイプの英語に触れることができます。

人気テレビドラマ『Law and Order』を観ながらETCマンツーマン英会話のロレット先生(西大井/熊谷)のレッスンを受けています。Law and Orderはロレット先生お薦めのテレビ番組。ドラマの前半は刑事が容疑者を追跡し逮捕するまで、後半は弁護士や判事がその事件の被告にどのような判決を求めるのか裁判の様子を描いた、2段仕立てのストーリーになっています。刑事と容疑者、弁護士と裁判官、そして刑事同士、弁護士同士と様々な人々が交わす、様々なタイプの英語に触れることができます。

さて、今日はこんな場面から。“con”とは、どのような意味なのでしょうか?

Worley’s boss:

John Worley. One of my best men.

Ed Green:

Yeah. Ruiz says that Worley fractured Trammell’s skull with his baton.

Worley’s boss:

Have you ever know a con to tell the truth?

“Con” means a convict. “Con” means a person in a prison.

And this episode is about prisons and people connected with prisons, and including the prison guard. Worley is the prison guard.

They call them prison guards, formally, I think, they call them corrections officers.

I think couple of times in episode you heard CO.

C for corrections. O for officers.

But a convict means a person who is in the prison now.

A person who used to be in the prison is called “ex-con”, “ex-convict”.

You almost never hear people saying “convict” in speaking.

You hear “convicts” on the TV news maybe, or read it in newspaper, but in everyday conversation people use “con” for convict.

And “ex-con” means somebody who used to be a prisoner and now he has been released.

Strictly speaking a convict is a prison who is in a prison now, ex-convict means he is out.

But you hear people using convict very loosely, even for people who were out of the jail already.

You’re supposed to use ex-convict, but they still use “convict” sometimes.

Q: What can I say instead of “con” ?

Instead of “con”? You can say “prisoner.”

“Inmate” is another one.Sometimes you hear.

But prisoner is only used for prison.

Convict is also used only for prison.

“Convict” come from “convicted,” means someone who is convicted of a crime.

That is where it comes from.

A person who is convicted is a convict.

They are coming from the same root.

An inmate is also used for people who are in a mental institution, mental hospital.

They can’t escape easily, but not prisoners exactly.

There are in for their own safety basically.

So inmate is used for both, prisoners and also mental patients in institutions.

Those are just about only 2 words you can use really in normal conversation as prisoners and inmate.

Just slang words, “jailbird” for example, because it is 檻みたいなものでしょ

But that is a slang, it is a kind of old slang.

I don’t think anybody under about 40 uses the word anymore.

Prisoner and inmate are permitted alternatives really.

con

= convict

受刑者、囚人

inmate

(病院・刑務所などの)在院者,収容者,在監者.

jail bird

囚人

■テーマにしたダイアログ

・『LAW & ORDER』 シーズン15第3話「正当防衛」THE BROTHERHOOD

■出演

・ETCマンツーマン英会話のロレット先生(西大井/熊谷)

■聞き手

・青樹洋文

◆使用楽曲 (BGM)

“Movie Star * (The Making Of X) by Loveshadow

◆ポッドキャストのダウンロードや購読は、iTunes – Podcast – 「RadioETC」からも可能です。

映画『Mystery Train』(ミステリー・トレイン)で南部アメリカ英語マンツーマンレッスン

映画『Mystery Train』が撮影されたとき、女優の工藤夕貴さんはまだ17歳でした。英語はほんの少し話せる程度だったそうです。海外の映画出演はこのときが初めて。俳優の意見を積極的に作品作りに取り入れるジム・ジャームッシュ監督との仕事を通して、日本の芸能界とは異なる外国の映画作りの魅力に引かれてゆきます。映画のポスターにもなった口の周りにべったりと口紅がひろがったシーンも工藤さんの提案が採用されたもの。この映画の後、海外の映画出演の仕事に力をいれてゆくことになります。

映画『Mystery Train』が撮影されたとき、女優の工藤夕貴さんはまだ17歳でした。英語はほんの少し話せる程度だったそうです。海外の映画出演はこのときが初めて。俳優の意見を積極的に作品作りに取り入れるジム・ジャームッシュ監督との仕事を通して、日本の芸能界とは異なる外国の映画作りの魅力に引かれてゆきます。映画のポスターにもなった口の周りにべったりと口紅がひろがったシーンも工藤さんの提案が採用されたもの。この映画の後、海外の映画出演の仕事に力をいれてゆくことになります。

1997年にオーストラリア映画『ヘブンズ・バーニング』でラッセル・クロウと共演。それまで彼女が学んでいたアメリカ英語がおかしいということになり、友人との会話を通してオーストラリア英語をマスターします。

次に『ヒマラヤ杉に降る雪』というハリウッド映画の主演のオファーを受けます。今度は彼女のオーストラリア英語をアメリカ英語にできるかどうかということが問題になりました。プロの発音コーチとの特訓が始まります。楽曲の歌詞や本、小説を理解するトレーニングをしたり、作文を書いたり、一日4、5時間英語の勉強をしたそうです。女優のグレン・クローズ(Glenn Close)のテープもすすめられて何度も聴きました。彼女の英語が理想的なアメリカ英語で、ニュースキャスターのように聞きやすいきれいな英語なのだそうです。

映画『SAYURI』(2005年公開)に出演したときに問題になったのも英語。中国人の女優たちと日本人の工藤さん、そしてアメリカ人のネイティヴ・スピーカーと、それぞれがアクセントの違う英語を話すため、統一感がでなかったのです。監督やプロデューサーが白羽の矢を立てたのは工藤さん。彼女の英語が一番わかりやすいということで、それを日本人役のスタンダードにしようということになったそうです。

このように英語は1つではありません。アメリカ人の英語。イギリス人の英語。オーストラリア人の英語。そしてアジア人が話す英語。たくさんの映画に触れ、コミュニケーションを取ることが英語の総合的な能力のアップに繋がって行くのではないでしょうか。

映画『Mystery Train』の舞台はテネシー州、オースチン。日本人、イタリア人、イギリス人、それぞれが主人公となった別々の出来事が、同時刻帯に進行しお互いに影響しあうという構成。外国人の目から見た、不思議なアメリカの町が描かれています。

床屋のシーンでは、夜に突然散髪をしたくなって閉店間際の床屋に駆け込んできた地元の男性が、南部訛りの英語でとりとめのない話をしています。Southern drawlという母音を長く引き伸ばす発音、”odd”が”アーード”ととても長く引き伸ばされているのが分かります。

I saw on the television the other day where

those Chinese over there in China is all wantin’ to eat macaroni and cheese.

この間テレビで見たんだが、最近中国ではマカロニとチーズが人気だって話だ。

Now don’t you think that’s kinda odd, what with all the Chinese food they got.

中華料理がいくらでもあるのに

テネシー州

(*)参考書籍

ハリウッドが教えてくれた人生で一番大切なこと (工藤夕貴 著)

映画『The General’s Daughter』(将軍の娘/エリザベス・キャンベル)で南部アメリカ英語マンツーマンレッスン

舞台はジョージア州の陸軍基地。ジョン・トラボルタ演じる、陸軍犯罪捜査部(CID : criminal investigation department)捜査官のポール・ブレナーは、軍の武器密売を侵入操作中。名前もフランク・ホワイトと名乗り、南部アメリカ訛りの英語を話しています。

舞台はジョージア州の陸軍基地。ジョン・トラボルタ演じる、陸軍犯罪捜査部(CID : criminal investigation department)捜査官のポール・ブレナーは、軍の武器密売を侵入操作中。名前もフランク・ホワイトと名乗り、南部アメリカ訛りの英語を話しています。

CIDの同僚からも南部訛りを指摘されています。

Sergeant White here.

(ホワイト曹長だ。)

Colonel Kent, so drop the cheesy Southern accent.

(ケント大佐だ。その胡散臭い南部訛りはやめろ。)

The only thing keeping me alive is that cheesy Southern accent.

(この胡散臭い南部訛りで正体を隠しているんだ)

南部訛りの特徴は、southern drawl。母音を長く引き伸ばして発音します。その聞き伸ばし方にもいくつか特徴があるようです。長母音で”A”(アー)を発音するとき、その前に”UH”(アッ(ハ))という音が発せられます。 例えば、”day”。dah(ダッ)とay(エイ)が合わさったような音になります。

次の動画は、基地の入り口で潜入操車中のブレナーがホワイト軍曹と名乗っている場面です。”kindly”が”kah”と”indly”が合わさった音に聞こえます。

ID, please. First Sergeant White, please proceed.

(身分証を。ホワイト曹長、どうぞ)

I believe I will. Thank you kindly.

(通させてもらうよ)

ジョージア州

映画の冒頭で潜入操作が終わり、別の事件の捜査の為にポール・ブレナー本人で基地に入るときは、全く異なる英語を話しているのがわかります。是非映画で聞き比べてみてください。

映画『The Life Of David Gale』(ライフ・オブ・デビッド・ゲイル)でアメリカ・テキサス英語マンツーマンレッスン

映画の舞台はテキサス。テキサス州での死刑の執行回数は全米1位です。アメリカで死刑が復活したのは1976年のこと。執行回数が2位のバージニア州では76年から2013年1月までの間、死刑執行数は110件。それに対してテキサスでは493名を処刑しています。テキサスで死刑が再開されて以来、その件数は国内で常にトップを占めてきました。

映画の舞台はテキサス。テキサス州での死刑の執行回数は全米1位です。アメリカで死刑が復活したのは1976年のこと。執行回数が2位のバージニア州では76年から2013年1月までの間、死刑執行数は110件。それに対してテキサスでは493名を処刑しています。テキサスで死刑が再開されて以来、その件数は国内で常にトップを占めてきました。

テキサス東部の町ハンツヴィル(Huntsville)には、死刑囚の棟を含めこの地域には7つの刑務所と処刑室があります。ですから、ハンツビィルは通称「世界一の処刑地」と呼ばれています。

しかし、死刑囚の数はトップではありません。カリフォルニア州では死刑囚の数は2011年10月現在、700を超えていますが76年以来処刑されたのは13名。つまりテキサスは着実に刑を実行に移しているわけです。他の州では死刑という制度の存在には賛成しても、実行に移すことにはテキサスほどでは積極的ではありません。法律ならば最善を尽くして従うというのがテキサス州の考え方のようです。

テキサス州

映画を監督したアラン・パーカー氏の死刑に対する個人的な意見は、映画の中で行われた次の演説に最も現れているそうです。

When you kill someone, you rob their family

(死刑は家族から愛するものを奪い)

Not just of a loved one, but of their humanity.

(彼らの人間性も奪うのです。)

You harden their hearts with hate

(家族の心は憎悪に固まり)

you take away their capacity for civilized dispassion

(社会人として冷静さを失い)

you condemn them to blood-lust.

(血の復讐に燃えるでしょう。)

It’s a cruel and horrible thing.

(残酷で非人間的な行いです。)

But indulging that hate will never help.

(そういう憎悪を育て何が生まれるのか)

The damage is done.

(奪った命は戻りません。)

And once we’ve had our pound of flesh, we’re still hungry.

(そして、人は更なる血を求めるのです。)

We leave the death house muttering that lethal injection was just too good for them.

(“注射による死刑は余るぎるのではないか”と)

次のシーンは、テレビの討論番組で死刑制度反対団体を代表してデビッド・ゲール教授がテキサス州のハーディン知事と相対する場面です。知事が聖書の一説を唱えると、ゲール教授はガンジーの言葉を引用します。

Governor Hardin:

Well, maybe you should read your Bible.

(君は聖書を読むべきだ。)

Deuteronomy : 19:21.”An eye for an eye, tooth for a tooth.

(申命記19章21節にこうある。”目には目を、歯には歯を”と。)

David Gale:

What did Gandhi say about that?

(それに関してガンジーはこう言っています。)

“The old law of an eye for an eye leaves us all blind.”

(それを実行したら人類は皆盲目になる。)

南部アメリカ英語のSouthern drawlの特徴、”eye” が “ah”と発音されているのがわかります。

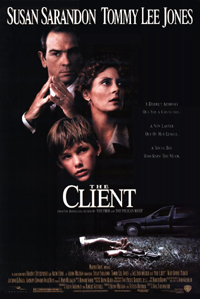

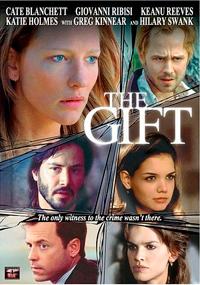

映画『The Client』(依頼人)で南部アメリカ英語マンツーマンレッスン

映画の舞台はテネシー州メンフィス。11歳のマーク・スウェイ役の配役に対する監督の注文は単純明快、「タフな子ども。そして、南部出身の少年であること」、この二つだったそうです。

映画の舞台はテネシー州メンフィス。11歳のマーク・スウェイ役の配役に対する監督の注文は単純明快、「タフな子ども。そして、南部出身の少年であること」、この二つだったそうです。

南部出身の少年に限定をしたのは、南部訛りのためだけではありませんでした。南部には独特の話し方のリズムがあり、そのリズムで話すためには南部出身であることが求められたのです。そして、5000人の候補者の中から、テネシー生まれのブラッド・レンフロが選ばれます。

ということは、彼の話し方は南部訛りとそのリズムを学ぶのに良いお手本となりそうです。

次の動画は、マークが弁護を依頼することになるレジーに出会うシーンです。南部アメリカ英語の特徴である、二重母音の”I”(アイ)が”Ah”(アー)、”my”(マイ)が”marh”(マー)、”right”(ライト)がrarht(ラート)等と言っているのが分かります。また、歌を歌っているようなマークの独特のリズムも感じられるのではないでしょうか。

▽The Client 予告編

Mark Sway:

When’s your boss returning?

Regina “Reggie” Love:

May I help you?

Mark Sway:

No, I need to see Reggie Love.

Regina “Reggie” Love:

Why, may I ask?

Mark Sway:

That’s between me and Mr. Love.

Regina “Reggie” Love:

I’m Reggie Love.

Mark Sway:

Shit. A woman lawyer. Great.

Regina “Reggie” Love:

I think so. Why is it. you think you want a lawyer?

Mark Sway:

I don’t want a lawyer. I hate lawyers.

Every lawyer I ever had shafted me and my mom.

I said I need a lawyer. But I don’t know about no woman.

Regina “Reggie” Love:

Well, this lawyer that shafted you, what was her name?

Mark Sway:

It wasn’t no her, it was a he.

Regina “Reggie” Love:

Right.

Well, why is it that you think you need a lawyer?

Mark Sway:

Because I’m Mark Sway.

Regina “Reggie” Love:

So?

Mark Sway:

The kid who found the dead guy. I’m famous. Don’t you read the paper?

Regina “Reggie” Love:

You haven’t answered my question.

Mark Sway:

Because I’m supposed to talk to Reverend Roy in 10 minutes.

Regina “Reggie” Love:

Reverend Roy Foltrigg?

Why is he called that?

Regina “Reggie” Love:

He quotes the scriptures in court|and knows the Bible better than God.

Mark Sway:

He wins a lot?

Regina “Reggie” Love:

Always.

Mark Sway:

Why can’t people leave me alone? Some sweaty guy kills himself–

Regina “Reggie” Love:

Why’d you lie to the police?

Mark Sway:

I didn’t. It says here in the paper.

Regina “Reggie” Love:

You found Clifford dead.

Mark Sway:

I did.

Regina “Reggie” Love:

Dead men don’t sweat… now, do they?

テネシー州

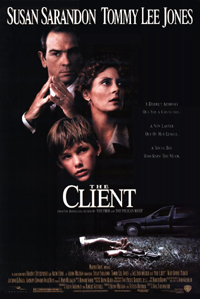

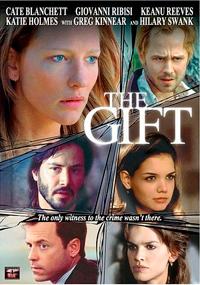

映画『The Gift』(ギフト)で南部アメリカ英語マンツーマンレッスン

これから起こることが見えたり、別の場所で起こったことが感じられたり。アニーにはそんな力がありました。映画の中で彼女は”psychic”(霊能力者、超能力者)という言葉で呼ばれています。

このpsychicという言葉の語源はどのようなものなのでしょう?

psycheとは、psykhein(息をする)から派生したギリシャ語psykhe(息、命、魂)を擬人化した言葉。ギリシャ神話に登場する美しい女王プシュケ(Psyche)のことです。

女王プシュケは美しすぎるがために結婚には縁遠い日々を送っていました。そんな彼女の両親に「娘に花嫁衣裳を着せて山の頂に置き去りにせよ」という神託が下ります。神の言葉に従い山頂に残されたプシュケは、風に運ばれ、豪華な宮殿へと導かれます。そしてその夜、神託の告げた夫が側にいるのを感じます。夫は新妻に「決して私の姿を見てはいけない」ということを約束させます。夫は夜ごとに現れ、夜明け前には帰って行きました。

ある夜プシュケはロウソクの灯りを照らして夫の姿を見てしまいます。そこにはアプロディテの息子、愛の神エロスがいました。そのときロウソクの蝋が一滴エロスに落ちたため、彼は目を覚まし去って行きます。プシュケは夫を探し、義母のアプロディテに居場所を尋ねますが、義母の怒りは凄まじく、激しくののしられ、鞭で打たれ、さらにいくつもの試練を与えられます。

その試練とは、たった一日で小麦や粟、黍などが混在した穀物の山を種類別に分別する、凶暴な牡羊から金色の毛を刈り取る、生命の泉の水を汲んでくるなど、彼女ひとりでは成し遂げられないようなものばかり。ところが毎回、蟻や鷲などの不思議な協力者が現れ、彼女を助けます。幾多の試練を乗り越えたプシュケの元にエロスが戻り、プシュケ(魂)とエロス(愛)は結ばれ幸せに暮らすことになります。

ジョージア州

映画では、この不思議な力によって行方不明者の居所を透視してしまったアニーが、法廷で証言をすることになります。次の動画では、原告側の弁護士ダンカンが、この力を”psychic”と言っているのに対して、被告の弁護人ジェラルド・ウィームスはillicit power(社会一般で認めらていない力)という表現を使っていることからも、霊能力に対する双方の捉えかたの違いが分かります。ウィームス弁護士はアニーの霊能力をテストしようとします。

舞台は、ジョージア州のとある小さな町。ウィームス弁護士の”Can everyone in the jury box see how many fingers I’m showing?”という台詞を注意して聞いてみてください。Can everyone(キャ~ン・エヴリワン)、I’m showing (ア~ム・ショ~イン)等と、独特の言い方になっています。南部アメリカ英語の特徴、Southern drawlと言われる母音を長く引き伸ばし気味に発音しているのが分かります。

David Duncan:

How do you provide for you and your sons?

(生活費はどのように?)

Annabelle ‘Annie’ Wilson:

I get a little bit of money from Social Security as a result of my husband’s death.

(社会保障制度からお金が少し。夫がなくなったので。)

And I… I also give readings.

(それから、カードを読むことも)

David Duncan:

Psychic readings?

(霊能力者として?)

Annabelle ‘Annie’ Wilson:

Yes, sir.

(はい)

David Duncan:

What does being psychic enable you to do?

(どのような能力があるのです?)

Annabelle ‘Annie’ Wilson:

I see things and I, you know, I sense… things that hadn’t happened yet or they happened someplace else.

(物が見えたり、感じたりします。まだ起きていないことやよそで起きたことをなどを)

My granny told me that I… I had a gift, that it runs in my family.

She told me I shouldn’t be afraid of it,

(祖母が天から授かった霊感だから”恐れはいけない”と言いました。)

I should just always use my instinct and I’d be all right.

(感じたままを信じればいいのだと)

David Duncan:

So you’re swearing before this court that you didn’t get your information from any other means than your special ability, your gift?

(誓えますね?遺体の場所がわかったのは特別な才能、つまり”霊感”のおかげだと

Annabelle ‘Annie’ Wilson:

Yes, sir, I’m swearing that, yes.

(はい。誓ってそうです。)

David Duncan:

Thank you, Mrs Wilson. I have no further questions.

(ありがとう。以上です。)

judge:

Mr Weems.

Gerald Weems:

Mrs Wilson, how many fingers am I holding up behind my back?

(ウィルソンさん、背中の指は何本です?)

David Duncan:

Objection, your honor!

(意義あり。)

Gerald Weems:

Your honor, my client is sitting in this court on trial for his life partly because of powers this woman claims to have.

(被告の命がかかっています。)

Now in all fairness, we believe we should be given the opportunity to test the illicit powers instead of having and standing here to take her word for it!

(きっかけはこの女性の超能力です。事実かどうか試すチャンスを与えられるべきです。でないと信じられません。)

judge:

You have a good point. Objection overruled.

(そのとおり。意義を却下する。)

Gerald Weems:

Can everyone in the jury box see how many fingers I’m showing?

(陪審の皆さんは私の指が見えますね?)

How many fingers, Mrs Wilson?

(指は何本ですか?)

Annabelle ‘Annie’ Wilson:

I don’t know.

(わかりません。)

Gerald Weems:

You don’t know?

(わからない?)

(*) 参考図書

ギリシア神話 (図解雑学)

シップリー英語語源辞典

映画『In the Valley of Elah』(告発のとき)で南部アメリカ英語マンツーマンレッスン

日本は戦後70年になろうとしています。70年もの間戦争を行わなかった国。なんと幸せな国なのでしょうか。その一方で、世界地図を俯瞰して見ると、今日も戦闘を続けている国が数多くあります。戦争体験は今このときも人々の日常に刻まれています。イラク戦争では、2003年に侵攻が始じまって以来今日まで11万人以上の民間人が亡くなったと言われています。広島の原爆での犠牲者14万人にも迫る勢いです。

日本は戦後70年になろうとしています。70年もの間戦争を行わなかった国。なんと幸せな国なのでしょうか。その一方で、世界地図を俯瞰して見ると、今日も戦闘を続けている国が数多くあります。戦争体験は今このときも人々の日常に刻まれています。イラク戦争では、2003年に侵攻が始じまって以来今日まで11万人以上の民間人が亡くなったと言われています。広島の原爆での犠牲者14万人にも迫る勢いです。

戦争は決して過去のものではなく、今も世界のどこかで行われ、兵士だけではなく普通に暮らす普通の人々の命を奪っています。日本で暮らす私たちも、身近な問題としてそのありのままの姿を知ろうとすることが必要なのではと思います。

映画『In the Valley of Elah』は、今日のアメリカに潜む帰還兵の問題、心的外傷後ストレス障害(PTSD)に関する実話に基づくドラマです。テネシー州モンロー群に住むハンクは退役軍人。イラクに派兵していた彼の息子マイクが、帰国後行方不明になったとの連絡を受けます。心配をしたハンクは息子を探すために、米軍基地のあるニューメキシコまで車を飛ばします。妻のジョアンも一緒に行きたいと言います。

アメリカ南部英語の特徴で、why (hwai)という二重母音が、短長母音になり(hwarh)と発音されているのが分かります。

Joan Deerfield:

Why can’t I go with you?

(なぜ一緒に行けないの)

Hank Deerfield:

If he’s someplace celebrating last thing he needs is his mother walking in on him.

(あいつよからぬ所で祝杯をあげているのさ)

テネシー州

(*)参考リンク

・Iraq Body Count

・広島市

映画『Flags Of Our Fathers』(父親たちの星条旗)でアメリカ・テキサス英語マンツーマンレッスン

ジェイムズ・ブラッドリーの原作『Flags Of Our Fathers』は、こんな一節で始まります。

ジェイムズ・ブラッドリーの原作『Flags Of Our Fathers』は、こんな一節で始まります。

Mothers should negotiate between nations.

The mothers of the fighting countries would agree:

Stop this killing now. Stop it now.

- YOSHIKUNI TAKI

国と国の間のことは、母親たちが協議をしたほうがいい。

戦う国々の母親たちは、この殺戮はもうやめよう、

こんなことはもうやめよう、という点で同意するだろう。

- ヨシクニ・タキ

日米問わず硫黄島で戦った人々の多くが結婚さえしていない10代の少年たちだったことを知ると、この言葉がより説得力を持って迫ってきます。戦争を始めようとしている人々、戦争ができる国にしようとしている人々が、母でもなく、10代の少年たちでもなく、実際に戦地にはいかないであろう一部の大人の男たちであるのを見るにつけ、強い嫌悪感と、危機感を抱いてしまいます。

戦争とは何であったか?戦争を知る人々が、そのことを語りたがらないという事実もあります。ジェイムズ・ブラッドリーの父、ジョン・ブラッドリーもそうでした。「父はなぜ語らなかったのか」と、ジェイムズは父の監督官だったジェイムズ・ウィットマイヤー博士にたずねます。彼は穏やかな口調でこう答えました。

”You ever hold a broken raw egg in your hands? Well, that’s how your father and I held young men’s heads.” The heads of real heroes, dying in my father’s arms.

「こわれた生卵を両手で持ったこと、あるかね?君のお父さんやわたしは若者の頭をそうやってささえてきたんだ。」父の腕の中で死んでいった本当のヒーロー達の頭をだ。

筆舌に尽くしがたいこと。それが戦争の中で起こっています。戦争を知らない世代は、それでも漏れ伝わってくる貴重な戦争体験者の言葉のその先を、最大の想像力を持って思いを馳せる必要があるのかもしれません。

硫黄島の摺鉢山に星条旗を掲揚する写真の一番右端に写っているのは、テキサス州リオ・グランデ・ヴァリー出身のハーロン・ブロック。この写真が撮られた6日後に戦死しています。まだ20歳でした。この写真が発表された当初、これはハーロンではなくハンク・ハンセンと謝って報じられていました。しかし、ハーロンの母ベルだけは「これは息子に間違いない」と、その後姿をひと目だけで確信したそうです。しかし、父のエドには全くわかりませんでした。母は最後まで息子の出兵には反対していたのでした。

(chapter 7、42分26秒辺りから)

Ed:

Yeah, I might have thought that was Harlon too.

ハーロンにも見えるが

Belle:

It is.

あの子よ。

Ed:

Belle, their names are right here. It’s not him.

ベル、あいつの名前は載ってないだろう。

Belle:

And he would be alive and sitting right here if it wasn’t for you

あの子がここにいないのは、あなたのせよ。

You think about that when you at his picture, Ed.

その写真を見るたびに思い出すがいいわ。

南部アメリカ英語の特徴は、southern drawl. 短母音の”i”は、震わせながら長く引き伸ばします。上の会話では、”it is.”が、”it eeez.”のように聞こえます。また、”here”などのようにr音が単語の最後に来る場合は、r音がより強調されやや鼻声になります。

▽Flags Of Our Fathers trailer

(*)参考図書

・硫黄島の星条旗 (ジェームズ・ブラッドリー)

・Flags of Our Fathers (James Bradley)

・十七歳の硫黄島 (秋草鶴次)

映画『Texas Rangers』(テキサス・レンジャーズ)でアメリカ・テキサス英語マンツーマンレッスン

南北戦争の最中、テキサス南部の唯一の警察組織であったテキサス・レンジャーズは北軍と戦うために解散しました。レンジャーズの隊長リアンダー・マクネリーは、牧師でもありましたが家族と教会を後にし、部下とともに戦地へ赴きました。戦いに敗れマクネリーがテキサスに戻ると、妻と3人の子どもは無法者に連れ去られていました。

南北戦争の最中、テキサス南部の唯一の警察組織であったテキサス・レンジャーズは北軍と戦うために解散しました。レンジャーズの隊長リアンダー・マクネリーは、牧師でもありましたが家族と教会を後にし、部下とともに戦地へ赴きました。戦いに敗れマクネリーがテキサスに戻ると、妻と3人の子どもは無法者に連れ去られていました。

南北戦争から10年が経った1875年、テキサス南部は無法地帯と化し、ついに州知事はリアンダー・マクネリーを探し出し、テキサスレンジャーズの再結成を求めました。次の動画は州知事に命をうけた友人がリアンダーの元を訪ねる場面です。彼は生まれつき結核を患っていました。

南部アメリカ英語の特徴の一つで、r音で終わる単語の場合、よりr音が強調され、少し鼻に抜けるような音を発します。”Leander”、”for”、”Governor”、”door”などの発音を注意して聞いてみてください。

–

–Leander, you know, that’s a right pretty spot for a resting place. Who’s the grave for?

リアンダー、そんな眺めのいい所に眠れたら幸せだ。誰の墓穴だ?

-The grave’s for me. Wait too long ground’ll be froze.

私のだ。今掘らないと地面が凍る。

–Leander, come spend the winter at my ranch. You rode down, we’d have a place for you. Be like old times.

リアンダー、冬の間うちの牧場に来ないか。君が来てくれたら大歓迎だ。昔のようにな。

– I don’t reckon I’ll last the winter.

私は冬まで持たない。

– Governor said he sent some of his men. you wouldn’t show at the door.

Said maybe you’d answer for me.

知事の使いを追い返したな。それで私が代わりに来たというわけだ。

The governor just wants to talk with you.

知事は君と会いたいと言っている。

you don’t got to say yes or no or it’s a cold September.

知事から何を頼まれようと君の好きにするがいい。

All you got to do is see him, Leander.

ただ会うだけでいいんだ。

この映画でテキサスレンジャーズは、人々の暮らしと安全を守るヒーローとして描かれています。しかし、それは米国の白人にとってのヒーローで、テキサスと国境を接するメキシコの人々にとっては全く逆の存在だったとも言われています。メキシコ人にとってテキサスレンジャーズは法の衣を纏ったならず者、「背後から撃つ」「先ず撃って,それから尋問する」(“shoot first and ask questions later”)とも言われ、恐怖の存在だったようです。ヒーローとは何か、誰にとってのヒーローか、何故ヒーローと呼ばれるのか。過去の歴史を辿るときには、常に複眼的な視点が必要なようです。

テキサス州

映画でリアンダーはテキサス・レンジャーズの隊員達に次の言葉を遺しています。

「決して復讐のための集団にするな。我々は法と正義を守るもの。」

はたして、彼の言葉は守られたのか。それともその願いは叶わなかったのか。もし守らなかったとしたらそれは何故なのか、アメリカとメキシコの国境を巡る歴史を学んでみたいと思いました。

(*)参考図書

・メキシコの悲哀―大国の横暴の翳に

映画『Friday Night Lights』(プライド 栄光への絆)でアメリカ・テキサス英語マンツーマンレッスン

映画の原作『Friday Night Lights』(H・G・ビッシンガー著)の翻訳者あとがきに、こんな言葉ありました。

“「アメリカには三つのアメリカがある」という言葉がある。

それは、「ニューヨークとカリフォルニアそしてアメリカ」だ。ビッシンガーが捜し求めたのは、その最後のアメリカ、すなわち人口的にも文化的にも多数を占めながら、私たちはもちろんアメリカ人すら見失いがちなアメリカの深部だった。”

テキサス州の面積はアラスカに次いで全米第2位の広さの約70万km2(日本列島のほぼ2倍)、人口もカリフォルニアに次いで第2位の約250万人です。アメリカ全土に占める広さから見ても、またアメリカ人と呼ばれる人たちの人口や多さから判断しても、テキサスはアメリカと言う国を理解するために重要で忘れてはいけない要素のひとつであることは間違いないようです。

テキサス州

この物語の舞台はテキサス州オデッサ。1920年代に石油と天然ガスが産出されてから、好不況のサイクルを果てしなくくりかえす石油町となります。

1982年まで、オデッサには3つのハイスクールがありました。99%がマイノリティのエクター・ハイスクール(黒人298名、ヒスパニック463名、白人9名)。町で一番古く、93%が白人のオデッサ校。そして新興地に設けられ99%が白人のパーミアン校。教育人種差別撤廃のため、本来ならば3校の人種比率を均等にするように、生徒の再編成をするのが本来の形でしが、その手段はとられませんでした。その代わりに、マイノリティの生徒が大半を占めるエクター・ハイスクールを閉鎖。生徒たちはパーミアンとオデッサに分散編入されることになりました。

そのときに町の人々の関心を集めたのは、どちらの高校がどれだけの黒人フットボール・プレーヤーを確保するかでした。新たな通学区案には不可思議なジグザグのラインが引かれていました。そのラインの引き方は差別撤廃の趣旨にかなうものでもなければ、学業目標を達成するもでもありませんでした。人種の適正な配分などとは無縁で、パーミアン校がライバルのオデッサ校より多くの黒人ランニングバックを確保するためのものでしかなかったとも言われているそうです。

さらに、この町で人々を隔てていたのは人種の違いだけではありませんでした。オデッサと同じように石油で生計を立ててきた隣町ミッドランドとの対立についても、原作は語っています。オフィス用地の潤沢なミッドランドには東部出身、名門の私立高校を卒業し、さらにエールやハーヴァード、プリンストン、MITで学んだ企業の司令部が集まり、オデッサには油田で汗を流す労働者が集まりました。彼らは全く別の種族でした。そして、この対立する人々の両方から上手く支持を取り付けたのが、かつてこの町で暮らしていたジョージ・ブッシュ元大統領でした。

ビッシンガーは映画の解説の中で次のように語っています。

「映画化をすると原作の要素が失われることが多い。 この原作では人種差別を取り上げている。映画は掘り下げガたりないという意見があったけど、さっきのシーンで、あの女性は黒人のことをニガーと呼んでる。この映画は、当時あった差別をちゃんと描いているんだ。今のハリウッドではこれが限界だよ。 これ以上やってわざわざ観客を怒らせることはない。 」

映画の中でこの差別語が使われたのは、この場面一箇所だけでした。ハリウッドで制作される映画は、様々な規制を受けながら生み出されるものなのでしょう。その制約の背後に潜む作者の真意を探し当てること。それが映画の楽しみ方法、映画の作り手の心に触れる方法なのかもしれません。

さて、テキサス英語は母音を長く引き伸ばして発音されるため、次のような単語が同じ音に聞こえることがあります。

pull – pool

fill – feel

sell – sale

次の場面は、パーミアン校にとってシーズン最後の試合。ゲインズ監督のスピーチです。

My heart is full.

と言っている部分が、

My heart is fool.

と言っているように聞こえます。

Well, it’s real simple. You got two more quarters and that’s it.

話は簡単。残りは2クォーターで30分だ。

Now most of you have been playing this game for ten years.

10年間、プレーしてきたろう。

You got two more quarters and after that most of you will never play this game again as long as you live.

あと2クォーターで大部分の者がこの競技とお別れだ。

You all have known me for a while and for a long time now, you’ve been hearing me talk about being perfect.

私はずっと完璧とうい言葉を使ってきた。

Well, I want you to understand somethin’.