Author Archives: HiroAOKI

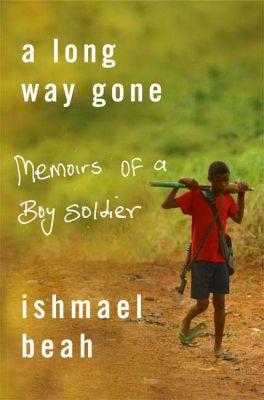

本『A Long Way Gone: Memoirs of a Boy Soldier』(戦場から生きのびて ぼくは少年兵士だった)でアフリカ英語

日本から遠く離れたアフリカ。しかしそのアフリカから学ぶことが多々あるような気がします。

日本から遠く離れたアフリカ。しかしそのアフリカから学ぶことが多々あるような気がします。

今日本はどのような状況にあるのでしょうか。数十年後に今の日本を振り返って見て、初めてわかることなのかもしれません。しかし、理屈を超えて、直感的に分かることもあるのかもしれません。また、なぜかしら心に響くメッセージには耳を傾け、その理由を探ってみたいと思っています。

イシメール・ベアは1980年シエラレオネに生まれます。1993年、12歳の時に内戦に巻き込まれ、政府軍の少年兵として全線での激しい戦闘に参加させられます。

彼が書いた書籍『A long way gone』(邦題:戦場から生き延びて)には、”日本の読者の皆様へ”として、日本人に対して特別なメッセージが書かれています。下記のその一部を紹介します。

人びとに戦争がどんなものかを死っていただきたいと思い、ぼくは本書を書きました。そしてそれが人間の魂、人間性にどんな影響を及ぼすかを分かっていただきたいのです。戦争を賛美する人びともいますが、戦争にはロマンなどはなく、あるのは悲惨さだけです。人間を殺すことは相手を非人間化させる行為ですが、同時に自分の人間性も失ってしまいます。本書から、戦争は問題を何も解決しないことを学んでいただければと思います。

戦争は問題を何も解決しない。多くの戦争体験者がそう語る中、何かの理由をつけて戦争へと向かおうとする動きは、もはは問題解決とは別の目的がそこにはあるに違いありません。

イシメール・ベアは現在、アメリカの国際人権NGOである「ヒューマン・ライツ・ウォッチ」子どもの権利部諮問委員会のメンバーとして活躍しています。是非、彼の話に耳を傾けてみてください。

ドキュメンタリー『Sierra Leone’s Refugee All Stars』でアフリカ英語

貧困、内戦、エイズなど、アフリカと聞くと、ついつい悲観的な印象を持ってしまいがちです。でも、実際にアフリカの人々と話をしてみると、彼らがアフリカのことを愛し、アフリカに誇りを持っていることに驚かされることがあります。そして、彼らの飾りのない笑顔にこちらの心も和むのです。多くの先進国が、人々の陰鬱な表情で溢れそうになるのとは対照的だと感じることもあります。

貧困、内戦、エイズなど、アフリカと聞くと、ついつい悲観的な印象を持ってしまいがちです。でも、実際にアフリカの人々と話をしてみると、彼らがアフリカのことを愛し、アフリカに誇りを持っていることに驚かされることがあります。そして、彼らの飾りのない笑顔にこちらの心も和むのです。多くの先進国が、人々の陰鬱な表情で溢れそうになるのとは対照的だと感じることもあります。

Sierra Leone’s Refugee All Starsは、シエラレオネの内戦によって難民となった11人の人々によって結成されたバンドです。難民キャンプでの生活のなかで、いかに希望を見出していったのか、音楽とは何か、歌とはなにか、そしてダンスと中なにか、その根源に気付かさせてくる事柄満載のドキュメンタリーになっています。

父母を内戦でなくした彼が歌う歌が、なぜこんなにも人々を笑顔にするのか。そこにアフリカ人の彼らが誇りに思い大切にしている何かがあるような気がします。

輸入版ですが、英文字幕付きのようです。アフリカ英語入門者には、音楽とともに楽しめる教材になりそうです。

▽Sierra Leone’s Refugee All Stars オフィシャルサイト

ドキュメンタリー『The Empire in Africa』でアフリカ英語

現在様々なドキュメンタリーがインターネット上で視聴が可能なようです。しかし問題の一つはその多くが外国語であること。そして恐らく将来日本語に翻訳される予定もないであろうこと。世界の出来事を見つめるためにも、もっともっと英語が学びたくなりました。

現在様々なドキュメンタリーがインターネット上で視聴が可能なようです。しかし問題の一つはその多くが外国語であること。そして恐らく将来日本語に翻訳される予定もないであろうこと。世界の出来事を見つめるためにも、もっともっと英語が学びたくなりました。

海外のドキュメンタリーで英語の聞き取りに苦労する理由の一つは、普段聞きなれた英米の標準英語に出会う時。たとえば一般のアフリカの人々が話すアフリカ英語は、聞きづらい英語のひとつでしょう。興味深いのはそのような英語には英文字幕が表示されるドキュメンタリー番組も多いこと。おそらく、彼らの英語はネイティブスピーカーにとっても聞きづらいものなのだからなのでしょう。

あせらずこつこつと学んでゆきましょう。なによりも、あなたがその番組の内容自体に興味があれば、分からない単語を調べたり、聞き取るために何度も繰り返し見たり、歴史的背景を調べるために様々な本を読んだりすることも、苦痛にならないはずです。興味があること、面白いと感じることは、徹底的にやってみること。すると、ある日突然自分の英語力がアップしていることに気がつきます。アナログラジオのチューニングがぴたりと合った時のように、ぼやけてよく見えなかったカメラの焦点がきっちり合ったように、今まで聞き取れなかった英語が突然分かるようになります。

『The Empire in Africa』は西アフリカの小さな国、シエラレオネの内戦を扱った番組です。2006年、フランス人の監督PHILIPPE DIAZによって製作されました。

シエラレオネはアフリカ西海岸にある小さな国です。

Like many other African countries, its land is rich natural resources, which have been exploited by foreign corporations since colonial times.

他の多くのアフリカの国と同じように、土地は天然資源に富み、植民地時代より外国企業によって搾取されていました。

During the 1980’s survival became even more difficult for the people of Sierra Leone.

1980年代、シエラレオネの人々が生き残っていくことはさらに難しくなりました。

After losing any hope of making change through democratic means, a group called the Revolutionary United Front of Sierra Leone was formed. This group, know as the RUF, took up arms in order to revamp the system and redistribute the country’s wealth.

民主的な方法で改革する希望が全く失われてしまった後、シエラレオネ革命統一戦線という団体が組織されました。通称RUFとして知られ、そのシステムを変革し、国の富みを再分配するために武装したのです。

Soon thereafter, the RUF established an alliance with the Sierra Leone Army (SLA) via its political branch, the AFRC. This new coalition fought a ten-year civil war to take back control of its county’s riches from foreign powers.

まもなく、RUFは政府筋を通してシエラレオネ軍と同盟を結びました。この連合は海外から国の富みを取り戻すための10年通続く内戦を戦うことになります。

(略)

Sierra Leone is now the poorest country in the world.

シエラレオネは世界で最も貧しい国の一つです。

More than half the population struggles to survive on less than $1 a day.

国民の半分以上が一日一ドル以下で生き残ることを強いられています。

One in four children dies before age five.

4人に1人の子どもが5歳までに死んでしまいます。

The richness of the country in still in the hands of foreign corporations.

私たちの国の富みは今なお外国企業の手の中にあります。

あなたにとってアフリカは遠い国。もし、この文の「シエラレオネ」を「日本」と置き換えたら、あなたの想像力は刺激され、あなたの心は西アフリカまで飛んで行くことができるでしょうか。「日本の子供たちの4人に1人は5歳まで生きられない」。

今この時も世界では様々な問題が発生しています。その殆どの原因は貧困から派生した問題です。貧困は人々から希望を奪います。貧困は人々から教育を受ける権利を奪い、自らの命を守るための術を学べず、仕事をするための機会を失います。富める人々はさらに富み、貧しい人々はさらに貧しくなる。この不平等さを改善することはできるのでしょうか。まずは自分を変えるところから始めてみようと思います。彼らの言葉が理解できるようになる。そして、彼らの声に耳を傾ける。これが最初の一歩。自分を変える一つの方法ではないでしょうか。

※残酷な映像が含まれています。視聴にはご注意ください。

本『Bite of the Mango』(両手を奪われても―シエラレオネの少女マリアトゥ)でアフリカ英語

この本は次のような前書きで始まります。

この本は次のような前書きで始まります。

「僕の国の文化では、物語は、知識を授けたり、壊れた絆を修復したり、聞き手や語り手に変化をもたらしたりするために語られる。このマリアトゥの物語には、これらの要素がすべてつまっている。僕はこのような物語━人間の心はこんなにも強く、立ち直る力を秘めているのだという思い起こさせてくれるような物語を、ずっと待っていた。(後略)」 イシメール・ベア

“In my culture, every story is told with the purpose of either imparting knowledge, repairing broken bond, or transforming the listener and the teller. Mariatu’s story embodies all of these elements. I have been waiting for such a story, one that reminds us all of the strength and resilience of the human spirit.” by Ishmael Beah

マリアトゥ・カマラは、1986年西アフリカのシエラレオネ生まれ。1991年から2002年まで、シエラレオネでは、激しい内戦が起こっていました。革命統一戦線(RUF)率いる武装した反乱兵たちが、村や畑を破壊し、何千人もの女性や子どもたちをレイプし、四肢切断し、殺害しました。マリアトゥも12歳のとき(1998年)に反乱軍に村を襲撃され、両手首を切断されてしまいます。

そもそも、シエラレオネとはどのような歴史を持つ国なのでしょうか。本のなかで、マリアトゥがヤボムから自分が生まれた国の歴史について、説明を受ける場面があります。ヤボムは難民キャンプで働くソーシャルワーカーです。

「話は、15世紀にさかのぼるわ。ひとりのポルトガル人探検家が、西アフリカ海岸に流れ着いた。その人が、今わたしたちがフリータウンと呼んでいるこの場所にたどり着いた時、天候は嵐だった。雷が山々に響き渡っていて、それを聞いた探険家は、まるでライオンがほえているようだと思った。そこで、この地をセラ・リオア(ポルトガル語で[ライオンのたてがみ])、つまり(ライオンの山)と名付けたの。(略)

「現代史のほとんどにおいて、シエラレオネはほかの国の人たちのものだった。かつては、あなたがこれから行く予定のイギリスの植民地だったから、イギリス人は、シエラレオネは自分たちのものだと言っていた」

イギリス人はシエラレオネに町を建設し、資源を採掘した、とマボムは説明してくれた。イギリス人はシエラレオネを近代化し、原題ヨーロッパの国のようにしようとした。(略)

「つまりね、ヨーロッパの人たちは、シエラレオネ人のことを、ほかのアフリカの国の人たちと同じで、資源のひとつだとみなしたのよ……つまり、奴隷ってことね」

ヤボムは、奴隷貿易で、アフリカ人たちがどのようにして船に乗せられ、無給の働き手として北米に送り込まれたかを教えてくれた。「たくさんの人が船の上でなくなったし、生き残った人たちは、長時間の非常に厳しい労働や、家族との別離に耐えなくてはならなかった。赤ん坊は母親から引き離され、夫と妻は離れ離れを余儀なくされた。やがて、奴隷制は非合法であると言われ始め、解放奴隷の多くがこの町に戻ってきた。だから、この町は<フリータウン(自由の町)>と呼ばれるのよ。これら元奴隷の人々は、シエラレオネ出身とは限らず、アフリカのあらゆる国の人々がいた。彼らはテムネ語やメンデ語は話さず、クリオ語を話したのだけれど、これは元奴隷たちがアメリカで覚えた英語がなまったものよ。」(略)

「シエラレオネは、1960年代にようやくイギリスから独立を勝ち得たの。それは、あなたのお母さんが生まれるほんのちょっとだけ前のことなの。国際的に承認されたのは、さらにその十年後のことよ。政府の職員の間には汚職や買収がはびこっていたわ。」(略)

「ここは、豊かな国よ。ダイヤモンドからボーキサイト(アルミニウムの原料となる鉱石)まで、資源がたくさんあるわ。でも、わたしたちは、とても貧しいの。資源を売ったお金は、普通の人たちまでは届かない。シエラレオネ東部と国境を接する国、リベリアは、シエラレオネで内戦が始まった時点ですでに内戦状態だった。そして、アハメド・フォディ・サンコーという男が、1991年にリベリアで革命統一戦線(RUF)を創設した。あなたは、4歳か5歳くらいだったはず。サンコーは、シエラレオネの政治家による権力乱用を終わらせることが目的だと言っていた。サンコーから見ると、政治家たちは、国の資源を海外に売って得たお金を盗んでいるように思えたの。でも、サンコーは、彼が泥棒呼ばわりしたどの政治家よりもひどかった。」(略)

「彼はダイヤモンドを掘り出し、武器と引き替えにリベリアに輸出した。そして、少年たちに兵士になるようにけしかけた。少年たちは、サンコーの手に落ちるまでに、抵抗する意思をくじかれていた。シエラレオネは、学校もない、仕事もないというあまりにも貧しい状態で、少年たちが未来に希望を持てるものがほとんどなかった。だから、少年たちは、サンコーの恰好の獲物となってしまった。」

マリアトゥは現在トロントの大学で学んでいます。ユニセフの<武力紛争下にある子どもたちのための特別代表>に任命され、アメリカやカナダで、自分の経験を各種団体に伝えているそうです。同書の中ではクリオ語しかはなせなかった彼女が、英語を学び始める過程も紹介されています。両手を奪われても、自分の能力と可能性を信じ、希望を失わない彼女の姿から多くのことを学ぶことができるに違いありません。

https://youtu.be/bZed5Za8tRg?t=9m

シエラレオネ共和国

promulgateの意味は

ドキュメンタリー、Hawaii’s Last Queen(ハワイ最後の女王)を観ながらハワイ出身のETCマンツーマン英会話のビル先生(新高円寺)のレッスンを受けています。

ドキュメンタリー、Hawaii’s Last Queen(ハワイ最後の女王)を観ながらハワイ出身のETCマンツーマン英会話のビル先生(新高円寺)のレッスンを受けています。

ハワイ国王カラカウアが銃剣を突きつけられようにしてサインさせられたベイオネット憲法では、国王は議会に従属し、ハワイ人やアジア人は選挙権を与えられないままでした。1893年1月14日、カラカウアの後を継いだ女王リリウオカウニは、彼女自ら原案を作成した新しい憲法に対して閣僚の承認を求めます。しかし、敢え無く失敗します。新憲法の制定を期待して宮廷の前にあつまっていた群衆に、彼女はバルコニーに出て語り始めます。

さて、promulgateとはどのような意味なのでしょうか。

“Promulgate”.

OK. It is a very difficult word.

It means to say something in public or to make something known in public.

So, her ideas have been widely promulgated on the Internet.

Or, his economic policies have been widely promulgated on the internet, meaning widely available.

And the law was promulgated in April 1988.

So I believed the Meiji constitution was promulgated in 1885.

Promulgated means pass into law.

Her ideas have been widely promulgated on the Internet.

(彼女のアイディアはインターネット上で広く普及されてきた)

The Meiji constitution was promulgated in 1885.

(明治憲法は1885年に公布された)

■聞き手

・青樹洋文

◆使用楽曲 (BGM)

Johnny Nobles Hawaiians – Hawaiian Hula Melody

◆ポッドキャストのダウンロードや購読は、iTunes – Podcast – 「RadioETC」からも可能です。

◆参考図書

ハワイ王朝最後の女王 (猿谷要 著)

ハワイイ紀行 完全版 (池澤夏樹 著)

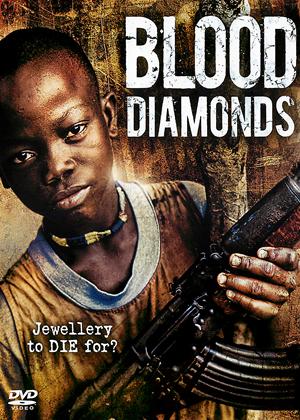

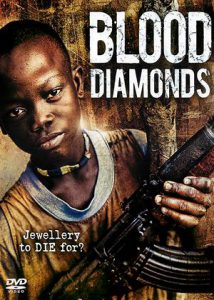

ドキュメンタリー『Blood Diamonds』でアフリカ英語

2006年12月23日アメリカで放送されたドキュメンタリーです。2006年はシエラレオネに関する映像作品が数多く製作されているようです。何らかの意図が当時あったに違いありません。

血塗られたダイヤモンド(Blood Diamond)とは何でしょうか。その仕組みを、同様のテーマを扱った映画の『Blood Diamond』が劇中で詳しく説明しています。(同じタイトルかと思いましたが、ドキュメンタリーのほうは複数のdiamonds、映画は単数形のdiamondになっていました。) 映画も2006年公開です。

紛争地域で採掘されるダイヤは、武器調達の資金とされていました。そしてダイヤを取り扱う会社も、できるだけダイヤを高値で販売するために、内戦を長引かせるように間接的に支援していたのです。

After I smuggle the stones across the border local buyers get them to a middleman in Monrovia.

リベリアへ密輸した後、ダイヤは仲介者の手に渡る。

He pays off Customs and then certifies that the diamonds were mined in Liberia.

彼が税関を買収し、リベリア産の偽造書類を作る。

That way, they can be legally exported.

そして合法的に輸出。

Now, once they’ve reached the buyers in Antwerp diamonds are brought to the sorting tables no more questions are asked.

ダイヤがアントワープに到着し、選別台に上がれば、何も聞かれない。

By the time they get to India the dirty stones are mixed with the clean stones from all over the world and then they become like any other diamonds.

そしてインドで世界中の合法的なダイヤに紛れ込めば、もう誰も疑わない。

– And Van De Kaap knows about all this?

バン・デ・カープは承知なの?

– Yeah.

全部。

When I get to London, I meet with Simmons.

Supply and demand. You control the supply, and you keep the demand high.

その後俺がロンドンであの会社のシモンズと交渉する。

Now, there’s an underground vault where they put all the stones they buy up to keep off the market so they can keep the price high.

彼らは値崩れしないようにダイヤを買い占めて隠し、貴重さを宣伝する。

If rebels wanna flood the market with a billion dollars’ worth of rough a company like Van De Kaap, who says that they’re rare can’t afford to let that happen.

だからRUFにダイヤをばら撒かれると、大いに困るわけだ。絶対に避けたい。

Especially when they’re telling some poor sod he’s supposed to shell out three months’ salary for an engagement ring.

給料三か月分を婚約指輪に使う連中に買わせたいからな。

Now, technically speaking, they’re not financing the war but creating a situation where it pays to keep it going.

彼らは直接手は出せないが、内戦を長引かせているんだ。

RUFによって両手を切断された、痛々しい人々のインタビューが続きますが、そのような状態でも希望を見出して生きている彼らの姿から、何らかの解決の糸口が見えてくるような気がします。モノはどこから来て、どこへ行くのか。その経路が複雑であればあるほど、しっかりと見つめなければならないことを強く感じます。

映画『Blood Diamond』(ブラッド・ダイヤモンド)でアフリカ英語

アフリカには数多くの現地語が存在します。コーサ語、ズールー語、等など。そして、アフリカの人々が育った環境、受けた教育に加え、普段どの現地語を話しているかによって、その特徴が彼らが話す英語にも現れ、様々な英語のアクセントが存在しているようです。

アフリカには数多くの現地語が存在します。コーサ語、ズールー語、等など。そして、アフリカの人々が育った環境、受けた教育に加え、普段どの現地語を話しているかによって、その特徴が彼らが話す英語にも現れ、様々な英語のアクセントが存在しているようです。

映画『Blood Diamond』では、シエラレオネ共和国での内戦(1991年 – 2002年)の時代を描いています。内戦の間、紛争のための資金を得るためにダイヤモンドが不法に取引されました。紛争ダイヤモンド、Blood diamond, Conflict diamondなどと呼ばれました。

レオナルド・ディカプリオ演じるジェフリー・アーチャーはローデシア(今のジンバブエ)出身、南アフリカ育ちの白人傭兵でした。現在は、このダイヤを手に入れ武器を売る密輸商として生きています。アフリカの社会に深く深く入り込み生きている人物らしく、シエラレオネの武器の売人とは現地語のクリオ語で話し、リベリアとの国教ではアメリカ人を演じるが、密輸が発覚すると、ジンバブエ生まれ南アフリカ育ちのアクセントに切り替えて、国境警備と交渉を始めます。

次の動画では、ディカプリオの英語の変化に注意して聞いてみてください。

ちょっと待て。身分証を。

Danny Archer, National Geographic.

ダニー・アーチャーだ。ナショナル・ジオグラフィク社だ。

You crossing into Liberia.

この先はリベリアだ。

I’ve got a letter from the minister of interior and a Liberian visa as well.

内務大臣の手紙とリベリアのビザも持っている

I’m doing a story on the Marrakaz, who, as you know… …are allowed to cross the border in order to get into grazing grounds.

遊牧民を取材していてね、リベリアの牧草地へ向かっているところなんだ。

You ever read National Geographic, huh?

ナショナル・ジオグラフィック、知ってるだろう。

You’re under arrest for smuggling.

密輸で逮捕する

※ここから南アフリカの白人のアクセントになります。

No, no, no. Listen here, my friend. Listen here, all right?

いや、いや、ちょっと待って。落ち着いて聞いてくれ。

I am good friends with Colonel Coetzee.

俺はコッチー大佐の友達なんだ。

Colonel Coetzee would not be pleased that you’ve interfered with his business.

彼の仕事なんだ。邪魔されるとだまっちゃいない。

Now, you know who I am, all right?

事情は分かっただろう。

You don’t wanna make trouble for me or my friends, all right?

俺とはもめないほうが身のためだ。だから、

Now, look, why don’t I just look the other way, all right?

俺たちがあっちを向いている間にさ、

You take one or two of those stones

そいつを一つか、二つ取っていって

and get something lacquer for the wife…

奥さんに何か買ってやればいいよ

…or maybe the mistress, all right?

愛人にでもさ。

We’ll solve the problem right here, huh?

それで丸く収まるだろう。

We’ll go back to Freetown and ask Colonel Coetzee… …how he wishes to thank his business associate.

フリータウンに戻ったら大佐に聞いてやるよ。お前をどうしたいか。

Guys, take him away.

連行しろ。

シエラレオネ共和国

私たちが購入するダイアは、アフリカの奴隷労働によって採掘されたもので、その購入代金は罪のない現地の人々を殺傷しする武器の調達資金となり、さらには兵士となった幼い子供たちによって使われることになっていたと知っていたら、あなたはダイヤを購入したでしょうか。物はどこからきて、どこへ行くのか。その分かりにくさが、私たち生活者の意識に目隠しをしているのかもしれません。知ることは、究極的は命を救う。採る人の命、売る人の命、買う人の命。そして、そのことを命がけで伝えようとする心あるジャーナリスト達にもエールを送ることも大切なのだと思います。

ドキュメンタリー『MIRACLE RISING: SOUTH AFRICA』でアフリカ英語

Ruth First(ルース・ファースト)は南アフリカ生まれのジャーナリスト、作家、そして反アパルトヘイトの活動家でした。起訴無しで90日間独房に監禁できる法を適用された最初の白人女性でもあります。

Ruth First(ルース・ファースト)は南アフリカ生まれのジャーナリスト、作家、そして反アパルトヘイトの活動家でした。起訴無しで90日間独房に監禁できる法を適用された最初の白人女性でもあります。

釈放後、南アフリカでの一切の活動を禁じられたためジャーナリストとしての仕事を続けることは不可能となったため、彼女はモザンビークに亡命します。1982年、彼女が教えていたモザンビークの大学に南アフリカ警察から封書が送られます。彼女が開封と共に爆発。小包爆弾でした。ルースは即死でした。

この事件の真相は、後の真実和解委員会(the Truth and Reconciliation Commission, “TRC”)で明らかにされます。TRCとはどのようなものなのでしょうか。『Miracle Rising South Africa』の中で、国家調査担当重役で1996年から1998までTRCの委員を務めたCharles Villa Vicencioが次のように説明しています。

出廷して我々に何をした話なさい。謝罪する必要されありません。自責の念も求められません。ただ出廷して何が起こったのかを明らかにし、起こったことを認めるのです。その見返りとして恩赦が与えられます。

ルースの暗殺を行ったのは南アフリカ警察のCraig Williamson(クレイグ・ウィリアムソン)。彼が出廷したTRCに同席した、ルースは三女Robyn Slovo(ロビン・スロヴォー)は、そのときの様子を次のように語っています。

To really talk the truth about having taken a human being’s life, you have to face to it and that’s very hard to live with yourself when you do that.

In a process of watching of applying amnesty for these deaths, I think I did find out the emotional truth what it happened. He in a way felt himself to be a victim.

He didn’t think my mother is his victim.

He didn’t seem to understand that he had taken a life.

私はクレイグ・ウィリアムソンが行ったことに関して真実を語ったとは思っていません。

人の命を奪ったという事実を本当に語るためには、人はそれに向き合わなければならず、それはとても困難に満ちた人生となるのです。

これらの死に対して恩赦を求める過程を見つめながら、彼の心の中の真実を理解することができたように思います。

彼は有る意味で自分が犠牲者だと感じていたのです。

犠牲者は私の母だとは思っていなかったのです。人の命を奪ったとういことを彼は理解していなかったようです。

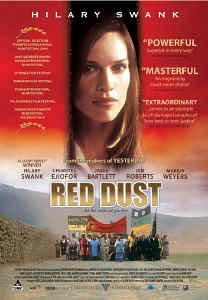

ルースの次女で作家のGillian Slovo(ジリアン・スローヴォー)はTRCに関する小説『Red Dust』を発表し、後に映画化もされています。

許しがなければ、未来がない デズモンド・ツツ

怨恨に苦しみながらも、南アフリカの人々は許そうと今も努力していると感じます。そして、その葛藤の中から『Red Dust』のような作品が生まれているのかもしれません。南アフリカのTRCによる取り組みは、非暴力で紛争を解決するひとつの方法として、多くの学びがあります。今後も、人々の心の動きも含めしっかりと見つめていく必要があると思います。

映画『A World Apart』(ワールド・アパート)でアフリカ英語

Ruth First(ルース・ファースト/映画の中ではDiana Rothという役名)は、1925年に南アフリカ、ヨハネスブルグの生まれ。反アパルトヘイト活動家。1982年、亡命中のモザンビークで彼女宛に送られた小包爆弾で暗殺死亡。南アフリカ警察の少佐、クレイグ ウィリアムソン(Craig Williamson)の命令によって行われました。

Ruth First(ルース・ファースト/映画の中ではDiana Rothという役名)は、1925年に南アフリカ、ヨハネスブルグの生まれ。反アパルトヘイト活動家。1982年、亡命中のモザンビークで彼女宛に送られた小包爆弾で暗殺死亡。南アフリカ警察の少佐、クレイグ ウィリアムソン(Craig Williamson)の命令によって行われました。

ルースの両親はラトヴィアからのユダヤ難民として南アに移住します。両親は南アフリカの共産党員。彼女自身も同党員となります。同党は南ア政府と抗争を続けるANCと同盟を結んでいました。

大学卒業後、ヨハネスブルグ市議会の社会福祉部の調査員助手を経て、ガーディアン新聞社の主席編集者となります。彼女の反アパルトヘイトの活動は、報道のみにとどまらず、政治活動を通しても行われました。

1960年のシャープビルの虐殺の後、政府の非常事態宣言により、彼女の活動は大幅に制限されます。映画『A World Apart』は、その3年後の1963年、ルースの夫Joe Slovoが、反アバルトヘイトの活動の拠点を求めて国外に旅立つシーンから始まります。南アの残り活動を行っていたルースは、起訴することなしに拘留できる「90日間拘禁法」で117日間独房に監禁。彼女はこの法律によって監禁された最初の白人女性だったそうです。

彼女の活動仲間の情報を得るために、警察の執拗な取調べは続きます。警察は、テロによって亡くなった白人の写真を彼女に突きつけ、彼女たちの活動の残酷さを訴え、仲間の情報提供を求めます。

This has nothing to do with us. What do you want me to say?

私たちには関係ないわ。何を言えと?

How did you feel if this was your family, your husband, your children. This is what your people do, you murderous.

これが家族ならどうだ。お前の夫や子供だったら。お前らがやっている事だ、人殺し!

A murderer seems to talk about murderers. Why don’t you show me the pictures of 69 people you murdered at Sharpeville.

人殺しはそっちでしょ。シャープビルで殺した69人の写真は?

まさに負の連鎖。暴力が暴力を生み、そこから抜け出す術を見出すことさえ、人々は諦めているようにも思えます。人間が人間を最初に殺したのは、いつで、どんな理由からだったのか。人類の最初の殺人から連綿と繋がる血で血を洗う歴史にも思えてしまいます。

ルース・ファーストの三女Robyn Slovo(映画の中ではJude Roth)と長女のShawn Slovo(ショーン・スロヴォ/映画の中ではMolly Roth)は、映画『Catch a fire』の解説で、次のように語っています。

Robyn Slovoの解説

Ruth had been living in Mozambique since 1976.

And although she had always a member of the ANC, she was an academic, mostly.

I mean, she was a great anti-apartheid activist, but she was a journalist, she was a writer, she was an editor, she ran newspapers in South Africa, and in exile, she pretty much continued doing the same thing.

She was working in Mozambique in Maputo at the University of Eduardo Mondlane, and on the 17th of August, 1982, the special branch from South Africa sent a parcel bomb to her office, a parcel with her name on it.

And she when she opened that parcel, the room of her office was blown out, and she was instantly killed.

母は1976年からモザンビークに住んでいた。

ANC党員ではあったけど学者肌だったわ。

熱心な活動家ではあっても、本業は記者で新聞も出していた。

国外でも同じ仕事をしていたいわ。

母はマプトにあるモンドラネ大学で働いていた。

1982年8月17日、南アフリカの公安部が母に小筒爆弾を送りつけた。

小包を開けるとたちまち爆発し母は即死した。

Shawn Slovoの解説

Archbishop Tutu’s Truth and Reconciliation in one of the most extraordinary things about post-apartheid South Africa, because it did exactly what it was supposed to do, which was to enable people to confront the past on both sides.

We sat in a room with three judges, black, white and colored.

We sat facing the man who had ordered the bomb that killed our mother to be sent to her.

And we sat facing the man who had made the bomb that killed our mother.

And we spent 10 days in the court, while there man explained the context of why this bomb had been sent.

Our particular oppressors were given amnesty.

But all I knew at the end of this was that, “There are our mother’s killers and they are free.”

That’s what I felt.

ツツ大司教の真実和解委員会はすばらしい効果をもたらしたわ。

この委員会はなすべきことをやり遂げた。

黒人と白人に過去を直視させたの。

黒人、白人、カラードの3人の裁判官と共に、私たちは敵と向き合って座った。

母の爆殺を命令した男と、母の命を奪った爆弾を作った男だった。

裁判所で10日を過ごし、2人が爆弾を送ったいきさつの弁明を聞いた。

この2人には恩赦が与えられた。

裁判の終わりにはこう思ったわ。

“母を殺した男たちは放免されたんだ”と。

DVD『Catch a fire』の音声解説より

暴力は暴力によって解決することはできない。暴力はさらなる暴力を生み、終わることのない復習の連鎖を生む。これを終わらせるには敵を許すしかない。これが、人々が南アフリカの歴史から学んだ教訓の一つなのかもしれません。だから、いかなる理由があっても暴力に訴えてはいけません。にもかかわらず、暴力は絶えないのはなぜなのでしょう。それは、非暴力で物事を解決するための知恵が、足りないからなのかもしれません。

テレビドラマ『Mandela and DeKlerk』(マンデラとデクラーク)でアフリカ英語

ネルソン・マンデラに終身刑の判決が下されてから、南アフリカ初の黒人大統領に選ばれるまでを、分かりやすくまとめた作品です。テレビドラマではありますが、要所要所に実際のニュース映像などが挿入されていて、ネルソン・マンデラ氏について学ぶ最初の素材としてお薦めの映画です。

ネルソン・マンデラに終身刑の判決が下されてから、南アフリカ初の黒人大統領に選ばれるまでを、分かりやすくまとめた作品です。テレビドラマではありますが、要所要所に実際のニュース映像などが挿入されていて、ネルソン・マンデラ氏について学ぶ最初の素材としてお薦めの映画です。

1990年2月11にマンデラが釈放された後、南アフリカは破壊的な内戦によって国家が分断されようとする危機的な状態にありました。アバルトヘイト時代から継続する政府による理不尽な扱いに怒りを爆発させた黒人と、その黒人に権力が譲渡されることを恐れる白人たち、さらにその白人達に取り入る黒人たちのグループとの間で、激しく残忍な暴動が続いていました。

1993年4月10日、クリス・ハニが自宅前で射殺されます。彼はマンデラが代表を務めたANC(African National Congress/アフリカ民族会議)のナンバー3、南アフリカの黒人にとってはマンデラに次ぐ偉大な英雄で、マンデラも息子のようにかわいがっていました。暗殺者の1人はポーランド難民で白人抵抗闘争の歩兵、ヤヌス・ワルスというAWB(アフリカーナ抵抗運動)のメンバー。動機は所属するプール人(オランダ系白人)右翼団体に認められたいとうい強い思いからでした。計画を立案したのは保守党議員のクライヴ・ダービー=ルイス。

黒人たちの怒りは最高潮に達し、南アフリカは最大の危機にありました。人々の怒りを納め、平和を守ることができるのはもはやマンデラ以外にいませんでした。4月13日、SABC(南アフリカ放送)にゴールデンタイムで生出演したマンデラは、テレビとラジオを通して国民に語りかけます。ハニを殺害したのは白人の男性であるが、通報したのも白人の女性だったことを強調し、平和的解決を目指すことを訴えます。

今夜私は南アフリカに住むすべての人に、黒人と白人に、心から訴えたいのです。

A white man, full of prejudice and hate, came to our country and committed a deed so foul that our whole nation now teeters on the brink of disaster.

偏見と憎しみにみちた白人が外国から私たちの国へやってきて、卑劣な行動に走りました。この国は大きく揺れ、崩壊の瀬戸際に立たされています。

A white woman, of Afrikaner origin, risked her life so that we may know, and bring to justice, this assassin.

犯人を裁きにかけられるのは、この国で生を受けたアフリカーナ、白人の女性が、身の危険を承知で通報してくれてたおかげです。

The cold-blooded murder of Chris Hani has sent shock waves throughout the country and the world. Our grief and anger is tearing us apart.

クリス・ハニの冷血な殺害は、この国と世界に衝撃をもたらしました。私たちの悲しみと怒りは私たちを分裂させています。

What has happened is a national tragedy that has touched millions of people, across the political and colour divide.

この出来事は、政治と人種の分断を超えて、数百万人の人々に国家的な悲劇をもたらしました。

Our shared grief and legitimate anger will find expression in nationwide commemorations that coincide with the funeral service.

私たちの深い悲しみと至極当然の怒りは国内中で行われる彼の葬儀において見出されることになるでしょう。

Tomorrow, in many towns and villages, there will be memorial services to pay homage to one of the greatest revolutionaries this country has ever known.

明日は多くの町や村で、この国がもたらした偉大な革命家の1人に対して敬意を表するために葬儀が行われるでしょう。

Every service will open a Memorial Book for Freedom, in which all who want peace and democracy pledge their commitment.

全ての葬儀では、平和と民主主義の実現を誓う人々の名前が記帳されることになるでしょう。

Now is the time for all South Africans to stand together against those who, from any quarter, wish to destroy what Chris Hani gave his life for -the freedom of all of us.

今は、人種に関わらず全ての南アフリカ人が共に立ち向かうときです。クリス・ハニが彼の人生を捧げた私たちの自由を破壊しようとする人々に対して。

Now is the time for our white compatriots, from whom messages of condolence continue to pour in, to reach out with an understanding of the grievous loss to our nation, to join in the memorial services and the funeral commemorations.

今は、白人の同胞達は、この国が悲しむべき損失を理解し、追悼会や葬儀に参加すべき時なのです。

Now is the time for the police to act with sensitivity and restraint, to be real community policemen and women who serve the population as a whole. There must be no further loss of life at this tragic time.

今は、警察は感受性を持ち、自制的に行動し、全ての国民に奉仕する、本当の意味で地域社会のための警官となる時なのです。この痛ましい事故があったこのときに、更なる命が失われてはならないのです。

This is a watershed moment for all of us.

私たちはひとりの例外もなく、重大に転機に立たされています。

Our decisions and actions will determine whether we use our pain, our grief and our outrage to move forward to what is the only lasting solution for our country – an elected government of the people, by the people and for the people.

それでも、みづからの決断と行動によって、この痛み、この悲しみ、この怒りを力に変え、まえに進むことは可能です。

この国を存続されるには、選挙によう国民政府の実現に向けけ歩み続けるしかないのです。

We must not let the men who worship war, and who lust after blood, precipitate actions that will plunge our country into another Angola.

争いを礼賛し、流血を求め、私たちの国を第二のアンゴラにするような人々を許してはいけないのです。

Chris Hani was a soldier. He believed in iron discipline. He carried out instructions to the letter. He practised what he preached.

クリスハニは兵士でした。彼は厳しい規律の大切さを信じていました。それらを言葉にし、彼自身もそれを実行していました。

Any lack of discipline is trampling on the values that Chris Hani stood for. Those who commit such acts serve only the interests of the assassins, and desecrate his memory.

規律を失った行為は、クリス・ハニが大切にした価値を踏みにじることになります。暗殺者の思惑の通りとなり、彼の名声を汚すことになるのです。

When we, as one people, act together decisively, with discipline and determination, nothing can stop us.

私たちが一個人として、規律と決意を持ち断固として立ち上がれば、何を持ってしても私たちを引き止めることはできないのです。

Let us honour this soldier for peace in a fitting manner. Let us rededicate ourselves to bringing about the democracy he fought for all his life; democracy that will bring real, tangible changes in the lives of the working people, the poor, the jobless, the landless.

平和の為に戦っていたこの兵士を讃えましょう。彼がその人生を賭けて戦った民主主義に我々自身を捧げましょう。民主主義は労働者の、貧困者の、失業者の、土地を持たぬ人々の生活に目に見える形で変革をもたらすのです。

Chris Hani is irreplaceable in the heart of our nation and people.

クリスハニはわが国と国民にとってかけがえのない存在です。

When he first returned to South Africa after three decades in exile, he said: “I have lived with death most of my life. I want to live in a free South Africa even if I have to lay down my life for it”. The body of Chris Hani will lie in State at the FNB Stadium, Soweto, from 12 noon on Sunday 18 April until the start of the vigil at 6pm. The funeral service will commence at 9am on Monday, 19th April. The cortege will leave for Boksburg Cemetery, where the burial is scheduled for 1pm.

30年の亡命生活の後、南アフリカに戻ってきたときに、彼はこう言いました。「私の人生の殆どは死んでいたのも同然でした。私は自由がもたらされた南アフリカで行きたい。例えそのために私の命を捧げることになっても」。日曜日の4月18日、昼の12時から通夜の始まる6時まで、クリス・ハニの遺体はスウェトのFNBスタジアムを訪れます。

These funeral service and rallies must be conducted with dignity.

これらの葬儀と集会は粛々と行わなければなりません。

We will give disciplined expression to our emotions at our pickets, prayer meetings and gatherings, in our homes, our churches and our schools. We will not be provoked into any rash actions.

集会やご家庭、教会、学校で、私たちは、規律をもって我々の感情を表現し、怒りに任せて無分別な行動を行ってはいけません。

We are a nation in mourning.

私たちは国を挙げて喪に服しているのです。

To the youth of South Africa we have a special message: you have lost a great hero. You have repeatedly shown that your love of freedom is greater than that most precious gift, life itself. But you are the leaders of tomorrow. Your country, your people, your organisation need you to act with wisdom. A particular responsibility rests on your shoulders.

南アフリカの若者へ、特別なメッセージがあります。君たちは偉大なヒーローを失いました。君たちは、自由勝ち取るために、命さえ捧げるつもりであることを繰り返し示してきました。しかし、君たちは明日のリーダーなのです。あなたの国は、あなたの国民は、あなたの組織はあなたが分別ある行動をとることを求めています。君たちの肩には特別な責任がかかっているのです

We pay tribute to all our people for the courage and restraint they have shown in the face of such extreme provocation. We are sure this same indomitable spirit will carry us through the difficult days ahead.

全ての人々が勇気をもち激しい怒りを抑えてくださるようお願いいたします。この不屈の精神は私たちがこれから体験する困難な日々をも乗り越えさせてくれることを確信しています。

Chris Hani has made the supreme sacrifice. The greatest tribute we can pay to his life`s work is to ensure we win that freedom for all our people.

クリス・ハニはこの上ない犠牲となりました。この犠牲を無駄にしないために、私たちは全ての人々に自由を勝ち取らなければなりません。

息子同然のハニをうしなった悲しみを抱えつつ、カメラを見つめ、言葉を一つ一つかみ締めるように語るマンデラの姿には、多くの共感をもたらし、人々の悲しみが暴力をともなっう怒りとなることを抑えました。

暴力ではなく対話による解決を志すときに、武器となるのは言葉です。しかし、同じ言葉も誰がどのように使うかによって、すばらしい威力を発揮することもあれば、無駄な空撃ちに終わってしまう場合もあるのだと思います。私たちが話しをするとき、自分自身の見え方に注意を払うと共に、心のあり方にも気を配ることで、言葉により説得力がもたらされるのではないでしょうか。

the bayonet constitutionの意味は

ドキュメンタリー、Hawaii’s Last Queen(ハワイ最後の女王)を観ながらハワイ出身のETCマンツーマン英会話のビル先生(新高円寺)のレッスンを受けています。

ドキュメンタリー、Hawaii’s Last Queen(ハワイ最後の女王)を観ながらハワイ出身のETCマンツーマン英会話のビル先生(新高円寺)のレッスンを受けています。

1887年7月ハワイでクーデータが起こります。王制に不満を抱く白人達によって作られた秘密結社、ハワイアンリーグ。彼らはハワイ国王カラカウアにガンを突きつけ、彼らが作成した憲法にサインするように求めたのでした。それは国王の権力を制限し、ハワイの人々から選挙権を奪うものでした。彼はそれをベイオネット憲法と呼びました。

Narrator: The king called it the bayonet constitution. It turned him into little more than a puppet and deprived most Hawaiians of the vote.

さて、the bayonet constitution とはどのような意味なのでしょうか。

OK. So first of all, a “bayonet” is a knife that is attached to the end of a rifle, soldiers’ rifle. So it can be used as a spear. The constitution was forced onto the king under the threat of this violence. So he called it a bayonet.

Q: This is a common word?

No, no, no. It is totally, it is only used in a sense of Hawaii. I mean it may be used in other countries in different way. But I mean bayonet thing is strictly in this Hawaiian

Q: Is this similar meaning to gunboat diplomacy?

Yeah, that’s it. Right. Under the threat of violence. That’s it. The gunboat. Yeah, very good. That’s a good one!

bayonet: 兵士用ライフの先端についているナイフのこと。槍として、敵を突き刺すために使うことができる。

constitution: 憲法

■聞き手

・青樹洋文

◆使用楽曲 (BGM)

Johnny Nobles Hawaiians – Hawaiian Hula Melody

◆ポッドキャストのダウンロードや購読は、iTunes – Podcast – 「RadioETC」からも可能です。

◆参考図書

ハワイ王朝最後の女王 (猿谷要 著)

ハワイイ紀行 完全版 (池澤夏樹 著)

ドキュメンタリー『Nelson Mandela: One Incredible Life』でアフリカ英語

Lenora Crichlow(レノラ・クリクロウ)は、イギリス生まれ、ウエスト・ロンドン育ちの女優。ネルソン・マンデラに特別な思いを抱いていました。それは黒人である彼の父が、ここイギリスで黒人の人権保護を訴える活動家でもあったからです。

Lenora Crichlow(レノラ・クリクロウ)は、イギリス生まれ、ウエスト・ロンドン育ちの女優。ネルソン・マンデラに特別な思いを抱いていました。それは黒人である彼の父が、ここイギリスで黒人の人権保護を訴える活動家でもあったからです。

2010年、レノラはサッカーのワールドカップで湧く南アフリカをレノラは訪ねます。南アフリカの人々にとって、ネルソン・マンデラとはどのような存在なのか、様々な人々にインタビューを行い南アの町を旅してゆきます。

興味深いのは、黒人も白人も皆ことなったアクセントの英語を話していること。人種的な背景に加えて、それぞれが育った環境、受けた教育などで、このようなことが起こるのでしょう。「英語は一つではない」とういことを体験するには、南アフリカは最も適した国なのかもしれません。

アパルトヘイト時代は白人のスポーツと言われていたラグビーをプレーする黒人の人々。1995年南アで行われたラグビーワールドカップのニュージーランドとの決勝、第二ピリオドのエクストラタイムでドロップ・ゴールを決めたJoel Stransky(ジョエル・セオドア・ストランスキー)、ネルソン・マンデラが20年近く収監されていたロベン島の政治犯強制収容所、そこに6年5ヶ月同じように収監されていたDede(ディーディ)、ネルソン・マンデラの孫のNdaba(ンダーバー)、AIDSで親を亡くした子供たちの孤児院、犯罪が多発すると言われる町アレクサンドラ、1960年3月21日に大虐殺が行われた町Sharpeville(シャープビル)と当時のことを知る被害者たち、オートセキュリティーの住居で暮らし、再び黒人との隔離を望む富裕層のアフリカーンス(オランダ系白人)、そして、アパルトヘイト時代は禁じられていた黒人と白人の結婚をした夫婦。ネルソン・マンデラに様々な思いを抱く、異なった立場の人々のインタビューから、南アの過去と現在の姿を浮かび上がらせてゆきます。

1994年ネルソン・マンデラが大統領になり、アパルトヘイトは撤廃されました。果たして、黒人の人々の生活は改善されたのでしょうか。1960年のシャープビル大虐殺を経験した女性は次のように語っています。

マンデラが力をもったとき、私たちになにか意味のあることがもたらされると思っていました。

I am still angry even now because what benefit did we get? Nothing.

今でも私は怒っています。私たちがどんな利益をえたのでしょうか?何もありません。

Even now I’m still like this. I don’t have a job, we are just nothing.

今でさえこんな状況です。仕事もありません。私たちは何の価値もない存在です。

To our surprise the perpetrators were given amnesty.

驚いたことに、犯罪者達には恩赦が与えられました。

Then Mandela he just said make peace.

そして、マンデラは「平和に」と言っただけ。

Just for his own sake because he was the President.

それは大統領だった彼のためでしかありません。

番組が撮影された当時(2010年)、4人に1人が失業中で、黒人の半分が一日3ポンド(約505円)未満しか稼ぐことができないとのこと。年に18000人が殺害。さらにエイズで数百万人が亡くなり、150万人の子供たちが孤児となってしまったとこのと。アバルトヘイトが撤廃され、初の黒人大統領が選任された後も、彼らの暮らしにはまだまだ多くの問題が残されたままになっているようです。いったいどこに原因があったのでしょうか。『ショック・ドクトリン』〈上〉 (ナオミクライン著)には次のように書かれていました。

政権の移行時にいくつの間違いがあったのかもしれません。でも希望はあります。歴史は前へ前へと進んでいます。過去を学び、誤りを反省し、未来に繋いでいかなければなりません。そして、日本もアフリカから学べることが多々あります。政治を政治家に任せきりにせず、経済を経済人に任せきりにせず、何が起こっているのか、何が起ころうとしているのか、常に厳しい目で見つめ続ける必要があるに違いありません。

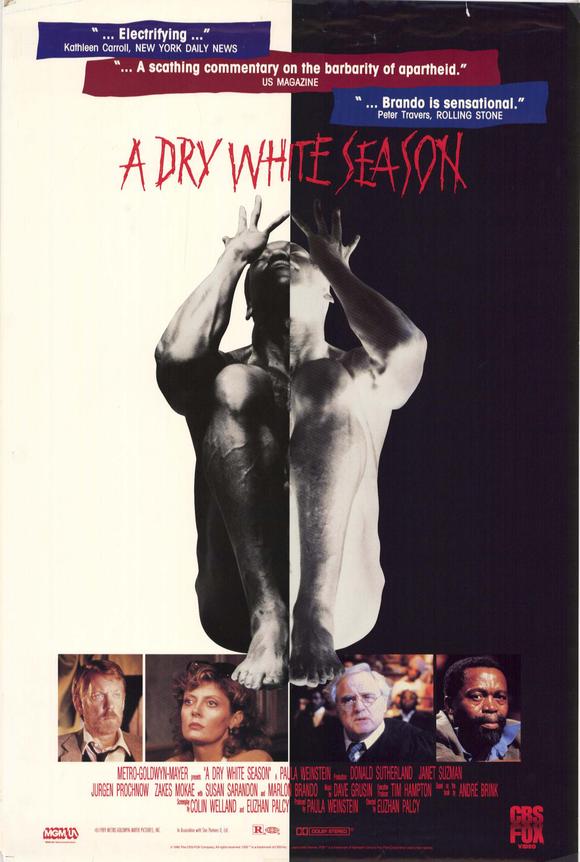

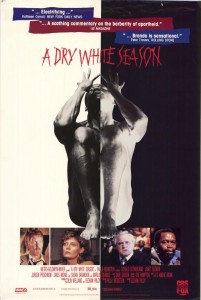

映画『White and Dry Season』(白く乾いた季節)でアフリカ英語

1976年の南アフリカ。反アパルトヘイトを唱える白人教師の体験を通して、ソウェト暴動が起こった当時の様子を描いています。アンドレ・ブリンクの同名の小説の映画版。

1976年の南アフリカ。反アパルトヘイトを唱える白人教師の体験を通して、ソウェト暴動が起こった当時の様子を描いています。アンドレ・ブリンクの同名の小説の映画版。

タイトルの『White and Dry Season』(白く乾いた季節)という詩的な響きからわかるように、これは南アフリカのMongane Wally Serote(モンガーネ・ウォーリー・セロート)の詩『For Don M Banned』から取ったもの。小説の冒頭にその詩が紹介されています。

セロートは、1944年南アフリカ生まれ。ソウェトの高校を卒業。タウンシップ(黒人居住区)詩人、もしくはソウェト詩人と呼ばれ、政治活動、黒人アイデンティティの高揚、反政府闘争をテーマとした作品が多かったとのこと。1969年6月、反テロリズム法の下で逮捕され独房に監禁されますが、9ヵ月後訴追されることなく釈放されます。出所後はニューヨークのコロンビア大学でファインアートを学び、さらにロンドンに移ります。その後も、セロートは南アには戻らず、亡命状態でロンドンやボツワナで暮らすことになります。

(禁じられた詩人Don Matteraのために – モンガーネ・ウォーリー・セロート)

It is a dry white season

dark leaves don’t last, their brief lives dry out

and with a broken heart they

dive down gently headed for the earth

not even bleeding.

it is a dry white season brother, only the trees know the pain as they still stand erect

dry like steel, their branches dry like wire,

indeed, it is a dry white season but seasons come to pass

ドライ・ホワイト・シーズン

黒ずんだ葉は長持ちせず、束の間のいのちは枯れはて

傷心を抱いて静かに地面へ落ちてゆく

一滴の血さえも流れない。

ドライ・ホワイト・シーズンだ、弟よ

木々だけがまっすぐにじっと立ちながら痛みを知っている

鋼鉄のようなドライな木々の枝は針金のようにドライ

そう、ドライ・ホワイト・シーズン

だがどの季節も過ぎ去るためにやってくる。

『白く乾いた季節』(大熊 栄 訳)より引用

”Don M”は、詩人Don Matteraのこと。彼は1973年から1982年までの9年余り、行事に参加すること、聴人前で話すこと、公的な儀式に参加すること、友人を訪ねること、特定の地域から出ることを禁じられました。また、その内の3年間は自宅監禁状態にありました。

”Don M”は、詩人Don Matteraのこと。彼は1973年から1982年までの9年余り、行事に参加すること、聴人前で話すこと、公的な儀式に参加すること、友人を訪ねること、特定の地域から出ることを禁じられました。また、その内の3年間は自宅監禁状態にありました。

ドライ・ホワイト・シーズンとは、南アフリカ高原の乾燥した冬を表しています。木の葉はすべて枯れ落ちて、全ての生命が死に絶えたような厳しい気候。この不毛な季節を、白人が支配するために作った南アフリカのアパルトヘイトに例えています。そして、すべての季節がそうであるように、この季節もいつかは終わり、新しい春が来ると歌っています。

そもそも、この映画の中でも扱われている1976年のソウェトでは何があったのでしょうか。

前年の1975年にバンツー教育担当(つまり黒人分離政策に基づく教育政策を担当する)大臣の通達が出され、すべてのバンツー中等学校の数学および社会はアフリカーンスで教えなければならないことになった。英語での教育を望む黒人教師と黒人父母がこの通達に反発し、やがて生徒達も参加する一大抗議運動へと発展した。1976年6月、少数の中等学校のデモ呼びかけに応じ、約1万5千人の生徒がオーランド・ウェスト・ジュニア・セカンダリー・スクールに集まった。ボール紙に書かれた生徒たちのスローガンは「アフリカーンス語はいやだ」「アフリカーンス語は抑圧者の言葉」「われわれにアフリカーンス語を押しつけるのなら、フォルスターはズールー語を勉強しろ」といったものだった。急に招集された警察隊は催涙ガスで生徒たちを追い散らそうとしたが、それに失敗すると発砲し、二人の死者とたくさんの負傷者を出した。

『白く乾いた季節』(大熊 栄 解説)より引用

「個人が自己の属する社会と自己が生きている時代に対して責任を負わねばならない」。これがアンドレ・ブリンクが『白く乾いた季節』を書いた理由だと彼は語っています。人間は正義を失ってはならないという強い信念に基づいて、主人公ベン・デュ・トイのたったひとりの反乱を描いたのでした。

マーロン・ブランド演じるマッケンジー弁護士は、次のように語っています。

法と正義というものは、南アでは遠い親戚のような存在になる。互いに口を利かなくなるほど仲が悪くなる場合もある。

アンドレ・ブリンクの言葉を借りるならば、私が属する社会と私が生きているこの時代に、私は責任を負わなければなりません。「ここに正義はあるのか?」まず、そう問いかけることから始めたいと思います。

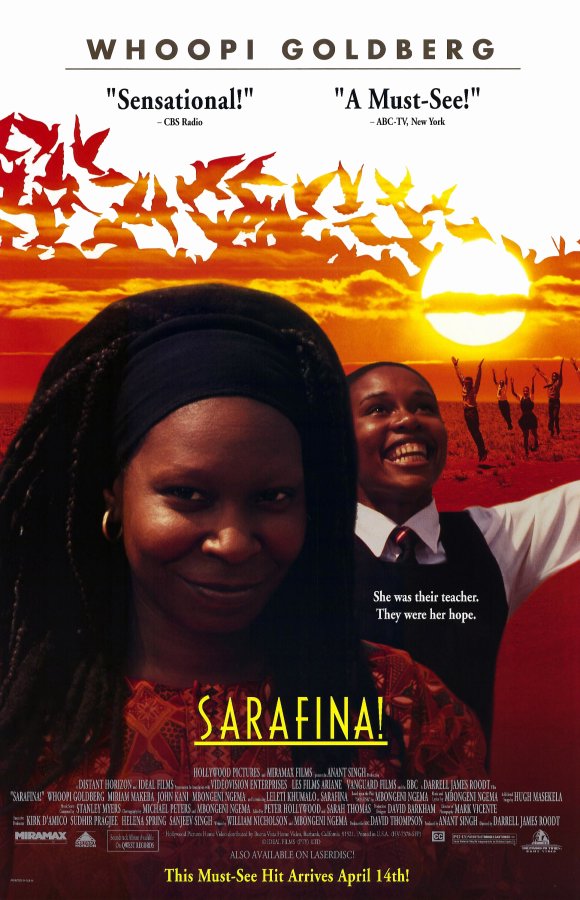

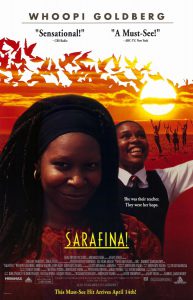

映画『Sarafina!』(サラフィナ!)でアフリカ英語

Sarafina(サラフィナ)はズール語で「砂漠の天使」。1989年から1999年までブロードウェイで上演されトニー賞を受賞。映画は1992年に公開されました。1976年にソウェト蜂起が起こった学校舞台。映画の冒頭は次のメッセージで始まります。

Sarafina(サラフィナ)はズール語で「砂漠の天使」。1989年から1999年までブロードウェイで上演されトニー賞を受賞。映画は1992年に公開されました。1976年にソウェト蜂起が起こった学校舞台。映画の冒頭は次のメッセージで始まります。

IN 1976, the South African Government declared a State of Emergency. For the ext thirteen years, schoolchildren adopted a campaign of resistance. Over 750 were killed, over 10,000 are arrested, many more tutored and assaulted. This is dedicated to them.

(1967年、南アフリカ政府は非常事態宣言を発令。その後、高校生たちによる抵抗運動は13年間に及び、750名が殺害、1万名が投獄 、多くが拷問の犠牲となった。この作品を彼らに捧げる。)

1976年6月16日、ソウェトの数千人に及ぶ黒人生徒は、教科の半分を白人の公用語アフリカーンス語で教えようと強制する政府に反対してデモを行いました。そして、デモの最中に、冒頭のメッセージのとおり警察官の銃撃によってたくさんの少年少女たちが殺害されたのでした。

サラフィナも、南アフリカの黒人居住地区ソウェトの出身。17歳、モリス・アクザクソン高校の生徒です。ソウェトの蜂起からは10年が経っていました。サラフィナが尊敬し、大好きなマリー先生は、白人政府が決めた教育方針にこだわらず、アフリカ人の生徒たちが自らに自信持つための授業を行おうとしてます。紛争が絶えない学校に悩み、女性の自分はいかに行動すべきなのか相談します。マリー先生は非暴力で闘う方法があることを伝えます。そして、その強い決心とともに、大きな不安を抱えていることも素直に伝えます。

男の子は闘えるけど、私は?

There are other ways, Sarafina.

他の道もあるわ、サラフィナ

Like what?

どんな?

You know what they say, “If you find a way, you must first know where’re you going.”

昔から言うでしょ。道を探したければ、まず行き先を知る事よ。

(略)

I meant what I said. I hate killing. I hate violence, but cannot stand aside and let others die for me. I will fight, too. I can’t kill. Don’t ask me to kill. It’s the same old argument. What if they come for you…come to the door…kick it in! Do you reach for the gun? Do you shoot? Do I? I don’t know. I don’t know.

さっきの話は本当よ。私は殺し合いも、暴力も憎んでいる。でも、人が死ぬのを黙って見てはいられない。私も闘うわ。でも人は殺せない。私に殺させないで。この疑問の繰り返しよ。もし連中がきたら?家のドアをぶち破って。そしたら銃をとる?連中を撃つ?私なら?分からない。どうするか。。。

今、非暴力で闘おうとした人々の歴史を、もう一度辿ってみる必要がある時代が訪れているのかもしれません。

映画『Cry Freedom』(遠い夜明け)でアフリカ英語

スティーブ・ビコ(Steve Biko)は1947年に生まれ、若き政治活動家として、南アフリカの黒人に黒人としての自覚と誇りを植えつける黒人意識の思想を唱道しました。ナタール大学の医学生時代、SASO(南アフリカ学生機構)の結成に尽力しましたが、73年に禁止処分を受け、故郷のキングウィリアムズタウンで軟禁状態となります。 そこでビコは、病院や作業所など、草の根コミュニティー・プロジェクトの建設と運営に力を注いでしました。

スティーブ・ビコ(Steve Biko)は1947年に生まれ、若き政治活動家として、南アフリカの黒人に黒人としての自覚と誇りを植えつける黒人意識の思想を唱道しました。ナタール大学の医学生時代、SASO(南アフリカ学生機構)の結成に尽力しましたが、73年に禁止処分を受け、故郷のキングウィリアムズタウンで軟禁状態となります。 そこでビコは、病院や作業所など、草の根コミュニティー・プロジェクトの建設と運営に力を注いでしました。

アバルトヘイト時代、南アの黒人の行動は激しく制限されていました。スポーツの世界も同じで、黒人だけのサッカー・リーグ、クリケット・リーグ、ラグビー・リーグがありました。しかし、パス法や集団住居法に阻まれ、黒人は自由に国内を移動しにくいため、黒人の全国的な強豪チームはありませんでした。

その一方で、黒人のサッカー試合は、普通、白人を1人も見かけない場所でもありました。ですから黒人の警官を何らかの方法で遠ざけることができたら、そこは黒人だけの相当大きな集会が開ける絶好の機会でもありました。

試合前の球状で、選手たちが練習のボールを蹴りあっているところに、突然ビコの声がスピーカーから流れ出しまました。

我々はこの国を変える

What we’ve got to decide is the best way to do that.

問題はその最上の道を探すことだ

And as angry as we have the right to be,

我々の怒りは当然だが

let us remember

忘れてはならない

that we are in the struggle to kill the idea that one kind of man is superior to another kind of man.

我々の闘いの目的は、ある種の人間が別種の人間より優れているという考え方だ

And killing that idea is not dependent on the white man.

その思想を殺すのに、白人の手は借りない

We must stop looking to him to give us something.

白人に頼る習慣は捨てて

We have to fill the black community with our own pride.

黒人の社会をわれわれ自身の誇りで満たさなければならない

We have to teach our black children black history,

子供たちに黒人の歴史を教え

tell them about our black heroes, our black culture,

我々黒人の英雄、我々黒人の文化を教えれば

so they don’t face the white man believing they are inferior.

子供たちが劣等感を抱きながら白人の前たつことから開放される

Then we’ll stand up to him in anyway he chooses.

そしてそのときこそ我々は白人の望む方法で、白人に勇敢に立ち向かおう

Conflict, if he likes,

白人が望むなら、闘いも辞さない

but with an open hand, too,

だから広い心で言おう

to say we can all build a South Africa worth living in –

我々は力をあわせて住む価値のある南アフリカを建設することができる

a South Africa for equals, black or white,

白人にも黒人にも平等の国を

a South Africa as beautiful as this land is, as beautiful as we are.

美しい国土とそこに住む我々のように

ビコが唱えたこの「黒人意識」は都市部の学校に浸透して行きます。1976年6月16日、ソウェトの数千人の黒人生徒は、教科の半分をアフリカーンス語で教えようと強制する政府に反対してデモを行いました。アフリカーンス語は、抑圧者の言語、それの言語で学ぶということは、体制の召使になる訓練を受けていることだとみなし、学生達は授業を拒みました。

デモの最中に、警察官の銃撃によって13歳のアフリカ人生徒が殺害されると、抗議行動は全国に広がって行きます。政府の対応は野蛮なものでした。政府の調査委員会によれば、1977年2月までにすくなくとも575人が殺害(アフリカ人494人、カラード75人、白人5人、インド人1人)、その内、143人は18歳未満の少年・少女でした。

同映画の原作、『遠い夜明け』(ジョン・ブライリー著、延原恭子訳)には、この事件(ソウェト蜂起)について次のように書いています。

(中略)

一つはっきり言えるのは、投石は重装備の軍用車両の中かその前にいる武装した連中に向けて行われたということだ。催涙ガスは、道端の石ころを唯一の武器とし、防具としては綿かポリエステルの衣類を纏っただけの若者の集団に向けて発射された。

ところが、強烈な催涙ガスがひしめき合う子供たちの間にパニックを引き起こしてから二、三秒も経たないうちに、警官と軍隊が発砲を始めた。その多くは空に向けて撃たれたのではなかった。警官から逃れようとする少年少女が、背中を撃たれてつぎつぎと倒れた。

それから本格的な投石が始まった。銃弾は十二歳の子供たちを、十四歳の子供たちを殺し続けた。戦いは何日も続いた。若者は体制への憎悪を表明するために、殺された仲間の敵討ちとして、窓を壊し、建物を火をつけ、町をめちゃくちゃに破壊した。警官と軍は、それが南アフリカの国民ではなく別世界から来た侵入者であるかのごとく若者を襲い、殴り、銃を向けた。

(中略)

戦いがすべてそうであるように、それは人間の人間に対する、女性、そして子供に対する信じ難いまでの数々の残忍な行為を生み出した。パトカーは薄暗いソウェトの通りを、”周遊”し、まるで公認された狩りでもするかのように男女の別なく子供たちを撃ち殺した。

『遠い夜明け』(ジョン・ブライリー著、延原恭子訳)より引用

ところで、今現在日本の学校ではこれからどんな教育が行われようとしているのでしょうか。歴史は母国語は外国語は。そしてその教育の背景には、どんな人々のどんな思いがあるのでしょうか。しっかりと見つめてゆく必要があるのではないでしょうか。

さて、1977年、ビコはある集会に参加するために軟禁中の身であるにも関わらずケープタウンに向かいます。しかし、途中の検問で逮捕。それから6日後の9月11日、警官隊による暴行によって脳になんらかの損傷を受けます。その後、700マイル離れたプレトリアの警察病院に移送。毛布もひかずに護送車の二台に投げ込まれたビコは、現地に到着して死亡が確認。死因は脳挫傷でしたが、当初の発表はビコが本人の意思でおこなったハンガーストライキによる死亡という虚偽のものでした。ビコを担当していた検察官は、81年に昇進したそうです。

このような不信な死を遂げたのはビコだけではありませんでした。映画のエンディングは南アフリカの獄中で殺された政治犯たちのリストが続きます。次から次へと重なりあう死者たちの黙示録のようでもあります。

BGMは、「ンコシシケレリ・アフリカ/Nkosi sikelel i Afrika」。「アフリカに幸いあれ」という意味で、南アフリカのの黒人にとって自由を象徴する国家です。当時、南アフリカでは公共の場所で堂々と「コシシケレリ・アフリカ」を歌うことは禁じられていました。

1963年9月5日 L.ヌグドル ”首吊り自殺”

1963年9月19日 B.メルホープ 公式説明ナシ

1964年1月24日 J.ティティア ”首吊り自殺”

1964年9月9日 S.サルージ ”7階から転落”

1965年5月7日 N.ガガ ”自然死”

1965年5月8日 P.ホエ ”自然死”

1966年日付不明 J.ハマクヨ ”首吊り自殺”

1966年10月9日 H.ショネイカ ”自殺”

1966年11月19日 L.レオン・ピン ”首つり自殺”

1967年1月5日 A.ア・ヤン ”首つり自殺”

1967年9月9日 A.マディバ ”首つり自殺”

1967年9月11日 J.ツバクエ ”首つり自殺”

1969年2月4日 N.クゴアテ ”シャワーで転倒”

1969年2月28日 S.モディバネ ”シャワーで転倒”

1969年3月10日 J.レンコ ”首つり自殺”

1969年6月17日 C.マエキソ ”自殺”

1969年9月10日 J.モナクゴトラ ”血栓症”

1969年9月27日 A.ハロン ”階段から転倒”

1971年1月21日 M.クセシラ ”自然死”

1971年10月27日 A.テイモル ”10階より転落”

1976年3月19日 J.ムデュルイ ”椅子にぶつかり転倒”

1976年8月5日 M.モハピ ”首つり自殺”

1976年9月2日 L.マズウエンバ ”首つり自殺”

1976年9月25日 D.ムバサ ”首つり自殺”

1976年10月1日 E.ムゾロ 公式説明なし

1976年10月14日 W.トシュワネ 公式説明なし

1976年11月18日 E.ママシラ 公式説明なし

1976年11月26日 T.モサラ 公式説明ナシ

1976年12月11日 W.トシャジバネ 公式説明ナシ

1976年12月14日 G.ボーサ ”階段から転落”

1977年1月9日 N.ヌトシュンツア 公式説明ナシ

1977年1月9日 L.ヌドサガ 公式説明ナシ

1977年1月20日 E.マレル 公式説明ナシ

1977年2月15日 M.マベラネ 公式説明ナシ

1977年2月15日 T.ジョイ 公式説明ナシ

1977年2月22日 S.マリンガ ”自然死”

1977年3月26日 R.クホザ ”首つり自殺”

1977年6月5日 J.マシャバネ ”自殺”

1977年7月7日 P.マビシャ ”6階から転落”

1977年8月11日 E.ロザ 公式説明ナシ

1977年8月3日 H.ハフェジェー 公式説明ナシ

1977年8月5日 B.エムジジ 公式説明ナシ

1977年8月28日 F.モガツシ ”てんかんの発作”

1977年9月12日 S.ビコ ”ハンガースト”

1977年9月12日 B.マラザ ”首つり自殺”

1977年11月9日 M.ジェームズ ”逃亡を試みて射殺”

1977年12月20日 M.ノブハデュラ ”自然死”

1978年6月10日 L.タバラザ ”5階から転落”

1979年10月9日 E.ムゾロ 公式説明ナシ

1980年9月10日 S.ヌズモ ”自然死”

1980年12月20日 S.マタラシ ”狭首自殺”

1981年9月17日 M.ムグキュエト 公式説明ナシ

1981年11月12日 T.ムオフェ ”ケガにより死亡”

1982年2月5日 N.アゲット ”首つり自殺”

1982年8月5日 E.ディバレ ”首つり自殺”

1983年3月7日 T.ムヌダウェ ”首つり自殺”

1983年7月5日 P.マラトジ ”自殺”

1984年1月20日 S.シクド ”自然死”

1984年7月4日 M.シペーレ ”自然死”

1984年8月5日 E.マセサワ ”首つり自殺”

1985年3月1日 T.コロツソアネ 公式説明ナシ

1985年3月29日 B.ムビュラネ ”自然死”

1985年5月5日 S.ムツイ ”てんかん”

1985年5月6日 A.ラディツセラ ”パトカーから転落”

1985年5月12日 M.ラザク ”自殺”

1985年7月4日 J.スボグター ”頭部の傷”

1985年7月4日 M.ムゲルス ”銃弾による傷”

1985年8月16日 S.モコエナ ”首つり自殺”

1986年1月1日 L.バコ ”同室者の犯行”

1986年4月5日 M.クツメラ 公式説明ナシ

1986年4月11日 P.ヌチャバレン ”心臓発作”

1986年4月11日 E.ヌゴマネ ”逃亡を試みて射殺”

1986年5月12日 A.シリカ ”逃亡を試みて射殺”

1986年6月1日 M.ボルティニ ”てんかん”

1986年9月11日 J.マハラング ”逃亡を試みて射殺”

1986年10月1日 M.ソンジェルワ ”ぜん息の発作”

1986年10月22日 X.ジェイコブス ”首つり自殺”

1986年12月15日 B.オリファント ”逃亡を試みて射殺”

1986年12月23日 S.マルーレ ”てんかん”

1987年3月26日 B.マショケ ”首つり自殺”

1987年6月11日に非常事態令が発令されて、政治犯に関する消息は発表されなくなった。

人間が今までどんな過ちを犯してきたのか、そして多くの人間はそのことを今も知らずにいるのか。そのことに気付かせてくれる映画に、書物に感謝しています。

flatlyの意味は

ドキュメンタリー、Hawaii’s Last Queen(ハワイ最後の女王)を観ながらハワイ出身のETCマンツーマン英会話のビル先生(新高円寺)のレッスンを受けています。

ドキュメンタリー、Hawaii’s Last Queen(ハワイ最後の女王)を観ながらハワイ出身のETCマンツーマン英会話のビル先生(新高円寺)のレッスンを受けています。

1886年、ハワイ国王とアメリカとの衝突は激しくなってゆきます。砂糖の通商協定を更新する交換条件として、アメリカはパールハーバーを軍用に使用できる権利を求めてきたのでした。国王のカラカウアはきっぱりと断りました。

さて、flatlyとはどのような意味なのでしょうか。

“Flatly” means absolutely, to completely do something.

“Koizumi flatly denied that he was working with special interests in his economic policy.” He flatly denied, he said he was not working with special interests groups in trying to deregulate Japan Post.

Absolutely, I have no , he never talked to anybody.

Flatly refused, flatly denied.

Q “Flat” is just plain or not…

Well, that is the actual meaning. If something is flat, it is without any sort of bampus, without any problem. So if you, “flatly” means it smoothy denied, you know, a kind of in a complete way.

Another one, “The Shogun flatly refused to meet with Perry.”

Koizumi flatly denied that he was working with special interests in his economic policy.

(小泉首相は彼の経済政策において特定の集団に利益をもたらすようなことはないと完璧に否定した。)

The Shogun flatly refused to meet with Perry.

(将軍はペリーとの面会をきっぱりときっぱりと拒否した。)

■聞き手

・青樹洋文

◆使用楽曲 (BGM)

Johnny Nobles Hawaiians – Hawaiian Hula Melody

◆ポッドキャストのダウンロードや購読は、iTunes – Podcast – 「RadioETC」からも可能です。

◆参考図書

ハワイ王朝最後の女王 (猿谷要 著)

ハワイイ紀行 完全版 (池澤夏樹 著)

生徒さんの声・乃木坂のデビッド先生のレッスンを受講して

乃木坂のデビッド先生のレッスンを受講中のI・Hさんから感想を頂きました。

I・Hさん、フィードバックを有難うございました。

日頃のレッスンの感想について

いろいろと迷っていましたが、友人の紹介でレッスンを申込みました。

正直、はじめはもっと安いところで良いかなとも思いましたが、今では良かったと思っています。

現在は乃木坂のデービッド先生のレッスンを約1年程受けています。

気さくでユーモア溢れる先生なので、英語を抜きにしても楽しいです。

日本人の気持ちをとても良く理解してくれています。

メールのレスポンスも早いです。

マンツーマンなので、単語や文法が間違えていてもとにかく話を続ける事ができるようになりました。

おそらく、先生への信頼感があるから何でも話せるのだと思います。

I・Hさん(渋谷区、39歳、男性、会社員の方(現在受講中)より)

susceptibleの意味は

ドキュメンタリー、Hawaii’s Last Queen(ハワイ最後の女王)を観ながらハワイ出身のETCマンツーマン英会話のビル先生(新高円寺)のレッスンを受けています。

ドキュメンタリー、Hawaii’s Last Queen(ハワイ最後の女王)を観ながらハワイ出身のETCマンツーマン英会話のビル先生(新高円寺)のレッスンを受けています。

欧米人は天然痘に対してハワイの人々よいりもずっと強い免疫を持っていました。

さてsusceptible とはどのような意味なのでしょうか。

Susceptible means not likely to suffer from something.

Q: Something like a power to protect something from…

Right. Maybe kind of like immune. Another word would be vulnerable, not as vulnerable.

Q: Please give me some sentences using “far less ”.

“It costs far less to stay in a minshuku than a ryokan.”

Q: Yes. Definitely yes. Minshuku is my place.

And it’s more fun though. Or depends, depends on what you are looking for.Another one, “Women in Japan receive far less pay than men for the same work.”

immune 免疫(性)があって

vulnerable 傷つきやすい,感じやすい; 弱み[弱点]のある.

It costs far less to stay in a minshuku than a ryokan.

(旅館に泊まるよりも、民宿に泊まったほうがずっと安い)

Women in Japan receive far less pay than men for the same work.

(日本では同じ仕事をしても女性の給与は男性よりもずっと少ない)

■聞き手

・青樹洋文

◆使用楽曲 (BGM)

Johnny Nobles Hawaiians – Hawaiian Hula Melody

◆ポッドキャストのダウンロードや購読は、iTunes – Podcast – 「RadioETC」からも可能です。

◆参考図書

ハワイ王朝最後の女王 (猿谷要 著)

ハワイイ紀行 完全版 (池澤夏樹 著)

英会話の先生ではなくインストラクターとして – フレッド先生(リモートレッスン) ETCマンツーマン英会話

Q: お生まれはどちらですか?

Q: お生まれはどちらですか?

シアトル近郊で生まれました。かつて野球選手のイチローがプレーしていたあのシアトルです。ただ、ここにいたのは18歳の時まで。その後、4つの専門学校に通うことになります。18,19歳の頃。まだ自分が本当に何をしたいのかが分からない時代です。ワシントンの中心地にある専門学校に通った後、オレゴン州の芸術専門学校に入学し、陶芸、彫刻、写真を学んでいました。とてもよい学校だったのですが残念ながら廃校となってしまいました。その後、4ヶ月間りんご農園で働いたり、1ヵ月半雪深い山の中で独りで暮らしたりしていました。

そんなある日、町の郵便局であるポスターが目に入りました。“Join the navy, see the world.” 海軍への入隊を促すポスターです。ベトナム戦争の時代でした。戦争に行く?そんなことはしたくはありませんでした。ただ、海軍では良い教育の機会が得られることを知り、入隊を決意したのです。幸運にもベトナム戦争には直接関わることはありませんでした。海軍学校では一番の成績を収めることができたため海外就労を許可され、横須賀に2年間駐在しました。その後、サンフランシスコで日本人女性と出会い結婚。半年後、「父の側で暮らしたい」という妻の希望で日本で生活をすることになります。

海軍に4年間勤務したため、米国政府より4年間の教育費及び生活費が支給されることになりました。そこで、私は上智大学でジャパノロジー(日本学)を学ぶことにしました。その後、英語教育に関わるサービスを始めることになります。日本で暮らすようになってから38年、英語教育には30年以上携わっています。

Q: 英語を習得する上で、先生が感じる日本人の弱点、改善すべき点は?

日本人は記憶力においてはとても優れていると思います。ただ、この能力は語学においては強みとは言えないのです。1つの単語やフレーズが記憶している1つの意味である場合は少なく、様々なパターンで使われます。語学に必要なのは、その様々なパターンを推測する力、考える力なのです。日本人はリーディングが強いと言われますが、読んでいても実際は何を読んでいるのか分かっていない方が多い。これも考える力が欠けているからです。

日本人は記憶力においてはとても優れていると思います。ただ、この能力は語学においては強みとは言えないのです。1つの単語やフレーズが記憶している1つの意味である場合は少なく、様々なパターンで使われます。語学に必要なのは、その様々なパターンを推測する力、考える力なのです。日本人はリーディングが強いと言われますが、読んでいても実際は何を読んでいるのか分かっていない方が多い。これも考える力が欠けているからです。

また、英語に限らずこれは日本の教育システムの特徴ですが、復習が中心の学習法になっています。つまり、レッスンを受講する際に、全く準備をせずにゼロの段階で教室のドアを開けてしまうのです。これでは受身の授業となってしまいます。レッスンで自ら話すことができず、会話力の向上にはなりません。事前に準備をして、分からないことを先生に質問する。そして、先生の説明を聞いて理解する。話す、話す、話す。こうすることで、最も大切な会話力が鍛えられて行くのです。

Q: 具体的にレッスンはどのような形で行われているのですか?

レッスンは生徒さん毎にカスタマイズしています。そのため、最初のレッスンでは生徒さんの英語を学ぶ目的をお聞きしています。レッスンで何がしたいか、そして何がしたくないかを。

例えば、現在教えている生徒さんに医学博士の方がいらっしゃるのですが、その方のレッスンではご自身のお仕事、現在関わっているプロジェクトについてひたすら英語で話をすること。私自身はエンジニアリングを学んだ経験がありますので、この生徒さんの話しが理解できますので、彼の話を引き出すような質問をして、より話がしやしすくなるような環境を作っています。

一方、TOEICで高得点を取りたいという生徒さんには、会話ではなくリスニング中心のレッスンを行っています。

また合気道の国際大会で他国の外国人選手と英語で話をしたいという生徒さんには、ロール・プレイングを行っています。

Q:英語で合気道を教えるための会話ですか?

いいえ。”How long you have been doing AIKIDO?”、 “Where are you from?”、お酒を飲むのが好きな生徒さんなので、 “Do you like drinking?” 等など。日常生活に関わる一般的な会話、全てです。

いいえ。”How long you have been doing AIKIDO?”、 “Where are you from?”、お酒を飲むのが好きな生徒さんなので、 “Do you like drinking?” 等など。日常生活に関わる一般的な会話、全てです。

Q: シアトルの英語には訛りはあるのでしょうか。

カリフォルニア・アクセントのようなものはありますが、それほどきつくはありません。この土地の気候も訛りに関係しているのかもしれません。シアトルは雨が多いため、外出するのは控えめになり、その代わり自宅でゆったりと読書をして過ごします。当然、話し方もリラックスしてゆったりとした口調になっていきます。映画『Sleepless in Seattle』(邦題:めぐり逢えたら)での、トム・ハンクスの英語が良い例です。映画ではトムが演じるサムはシカゴからシアトルに越してくるという設定です。でも、トム・ハンクス自身はカリフォルニア出身なので、カリフォルニア・アクセントになっていたように思います。一方、相手役のメグ・ライアンが演じるアニーは確かニューヨーク出身でボルチモア在住、早くて、押しの強い英語を話しています。

例えば、アメリカの西海岸と東海岸、発音では次のような違いがあります。次の3つの単語で説明をしましょう。

– bought - thought - got

西海岸ではこれらの単語は、日本語の「ア」に近い音、あえてカタカナで書くとしたら”バァート”、”ソァート”、”ガァート”のように発音しますが、シカゴ、ニューヨーク等では、日本語の「オゥ」に近い音、”ボゥト”、”ソゥト”、”ゴゥト”のように発音します。私のような西海岸の出身者にはこれらの発音が”boat”、”goat”と聞き間違ってしまうことがあります。このように米国内でさえ英語が通じないこともあるのです。

Q: レッスンにおける先生のモットーを教えてください。

私自身が大切にしていること。それは、私は”teacher”(先生)ではなく”instructor”(インストラクター)であること。どこが違うかおわかりになりますか?先生は一方的に生徒に対して講義を行う人のこと。インストラクターは、やり方を示して、それを生徒さんにやってもらうこと。

私自身が大切にしていること。それは、私は”teacher”(先生)ではなく”instructor”(インストラクター)であること。どこが違うかおわかりになりますか?先生は一方的に生徒に対して講義を行う人のこと。インストラクターは、やり方を示して、それを生徒さんにやってもらうこと。

ゴルフのインストラクターを思い出してください。まず、インストラクターがボールを打って、スイングの手本を示します。そして生徒さんにもボールを打ってもらう。英会話のレッスンでも同じです。私が話し方を示して、生徒さんにも実際に声を出して話をしてもらう。これが大切なことなのです。

[了]

[フレッド先生出演のRadioETC]

(*)フレッド先生のレッスンが音声で聴くことができます。

“We got any headlines?”の意味は

“we have a situation”の意味は

“Smash and dash”の意味は

“She is fading”の意味は

“It doesn’t ring a bell “の意味は

“Serendipity”の意味は

“get dirt under your nails”の意味は

“help us out”の意味は

“if I stretch it”の意味は

“Don’t cross me.”の意味は

“That’s one way of putting it”の意味は

“I wouldn’t lose any sleep over it”の意味は

dying offの意味は

ドキュメンタリー、Hawaii’s Last Queen(ハワイ最後の女王)を観ながらハワイ出身のETCマンツーマン英会話のビル先生(新高円寺)のレッスンを受けています。

ドキュメンタリー、Hawaii’s Last Queen(ハワイ最後の女王)を観ながらハワイ出身のETCマンツーマン英会話のビル先生(新高円寺)のレッスンを受けています。

1778年、初めての西洋人であるクック船長がハワイを訪れた頃、80万のハワイ人が住んでいました。ところが、50年後にはその80%が死に絶えてしまいます。伝染病やアルコール中毒症など、西洋人が持ち込んだ病気が原因でした。ハワイの人々はこれらの病気に対して全く免疫を持っていなかったのです。ハワイ王室の人々も消滅の危機に瀕していました。カメハメハ5世も後継者を指名することなく肺気腫で亡くなります。

さてdying off とはどのような意味なのでしょうか。

Well, it happens all the time whenever you have contact with indigenous, same thing with American Indians.

Same thing happened.

Q So what does “dying off” mean?

“Die off” means to disappear.

Q What is the difference of meaning or nuance between “The ali’i were dying off” and “The ali’i were dying”?

OK. “Dying off” means to become extinct.

For example, like the toki of Sado island, they died off.

So the toki that are now not really Japanese toki.

They are from China.

So they died off, they disappeared.

“Dying” means, it is an action, it is happening now.

So just dying from all age, from war, from disease.

It doesn’t mean you are going to disappear.

It is the action of dying, the process of dying.

Q Please give me some sentences using “dying off”.

OK. I’ll used the toki example again,

“Most of the native toki had died off so a Chinese variety was introduced.”

Or, here is another one.

“After the Meiji Restoration, the samurai class began dying off.”

The Samurai class disappeared.

Most of the native Toki had died off so a Chinese variety was introduced.

(殆どの野生のトキは絶滅してしまったため、中国種のトキが持ち込まれた。)

After the Meiji Restoration, the samurai class began dying off.

(明治時代以降、侍の階級の消滅が始まった)

■聞き手

・青樹洋文

◆使用楽曲 (BGM)

Johnny Nobles Hawaiians – Hawaiian Hula Melody

◆ポッドキャストのダウンロードや購読は、iTunes – Podcast – 「RadioETC」からも可能です。

◆参考図書

ハワイ王朝最後の女王 (猿谷要 著)

ハワイイ紀行 完全版 (池澤夏樹 著)

versedの意味は

ドキュメンタリー、Hawaii’s Last Queen(ハワイ最後の女王)を観ながらハワイ出身のETCマンツーマン英会話のビル先生(新高円寺)のレッスンを受けています。

ドキュメンタリー、Hawaii’s Last Queen(ハワイ最後の女王)を観ながらハワイ出身のETCマンツーマン英会話のビル先生(新高円寺)のレッスンを受けています。

1838年9月2日、リリウオカラーニはホノルルで生まれます。当時ハワイでは王室に近い首長の間で養子を交換する風習がありました。リリウも2歳の時に養子にだされました。養父は位の高い首長、養母はカメハメハ一世の孫に当たりました。4歳になった時、アメリカ人によって創設されたローヤル・スクールに入学します。彼女が受けた教育、そして育った環境のお陰で、リリウはハワイと西洋の文化の両方に、豊富な知識を持つようになります。

さて、versed とはどのような意味なのでしょうか。

“Versed ” means capable, or knowledgeable in, have a very deep knowledge of something.

“I am not very well versed in Japanese”, means I can’t speak Japanese that great, that well. “She is well versed in the way men behave”, meaning she understands completely men’s actions. She knows about men, men’s style and their thinking.

Q She has some experiences. Yes, she is experienced. She has a lot of experience in men’s behavior, how men treat women, or how men act in a certain situation.

Q Is the word used in an oral conversation? Not in an everyday conversation, maybe in a college setting. If you are in a college class, because this is a kind of complicated. I mean, again, “she knows how men are” would be a simple way to say. “She knows how men are”. “She is well versed in the way men behave.” It’s just a little bit more.

I am not very well versed in Japanese.

(私は日本語をそれほどよく知らない)

She is well versed in the way men behave.

(彼女は男性の振る舞いについて熟知している)

■聞き手

・青樹洋文

◆使用楽曲 (BGM)

Johnny Nobles Hawaiians – Hawaiian Hula Melody

◆ポッドキャストのダウンロードや購読は、iTunes – Podcast – 「RadioETC」からも可能です。

◆参考図書

ハワイ王朝最後の女王 (猿谷要 著)

ハワイイ紀行 完全版 (池澤夏樹 著)

消費税5%から8%への増税に伴う料金改定について

ETC英会話では平成26年4月1日より消費税増税に伴い、税込受講料(時間辺り料金)を以下のように改定させていただきます。

| 人数 | 旧受講料 | 新受講料 | 新受講 4時間分 |

新受講料 3時間分 |

新受講料 2時間分 |

| 1人 | ¥4,600 | ¥4,730 | ¥18,920 | ¥14,190 | ¥9,460 |

| グループレッスン2人 | ¥6,300 | ¥6,480 | ¥25,920 | ¥19,440 | ¥12,960 |

| グループレッスン3人 | ¥7,800 | ¥8,025 | ¥32,100 | ¥24,075 | ¥16,050 |

| グループレッスン4人 | ¥9,400 | ¥9,660 | ¥38,640 | ¥28,980 | ¥19,320 |

| 旧受講料 | 新受講料 | 新受講 出張1回 (2時間) |

新受講 月2回 |

新受講 月4回 |

|

| 出張レッスン | ¥7,875 | ¥8,100 | ¥16,200 | ¥32,400 | ¥64,800 |

・平成26年3月31日までに納める受講料の前払い分は、何カ月分でも値上げ前の料金で納めることができます。

・平成26年4月1日以降のお支払いの際は、たとえ受講日が3月31日以前であっても値上げ後の料金でのお支払いとなります。

・交通費分に関してはプリペイドカードと切符で料金が変わってきますが、切符料金を基本とし、レッスン実施日での実料金で頂くことといたします。

・なお、個人の入会金は消費増税分を値下げして10,000円(税込)に据え置きます。

・法人入会金 52,500円は54,000円(税込)とさせていただきます。

平成26年3月5日 ETC英会話事務局

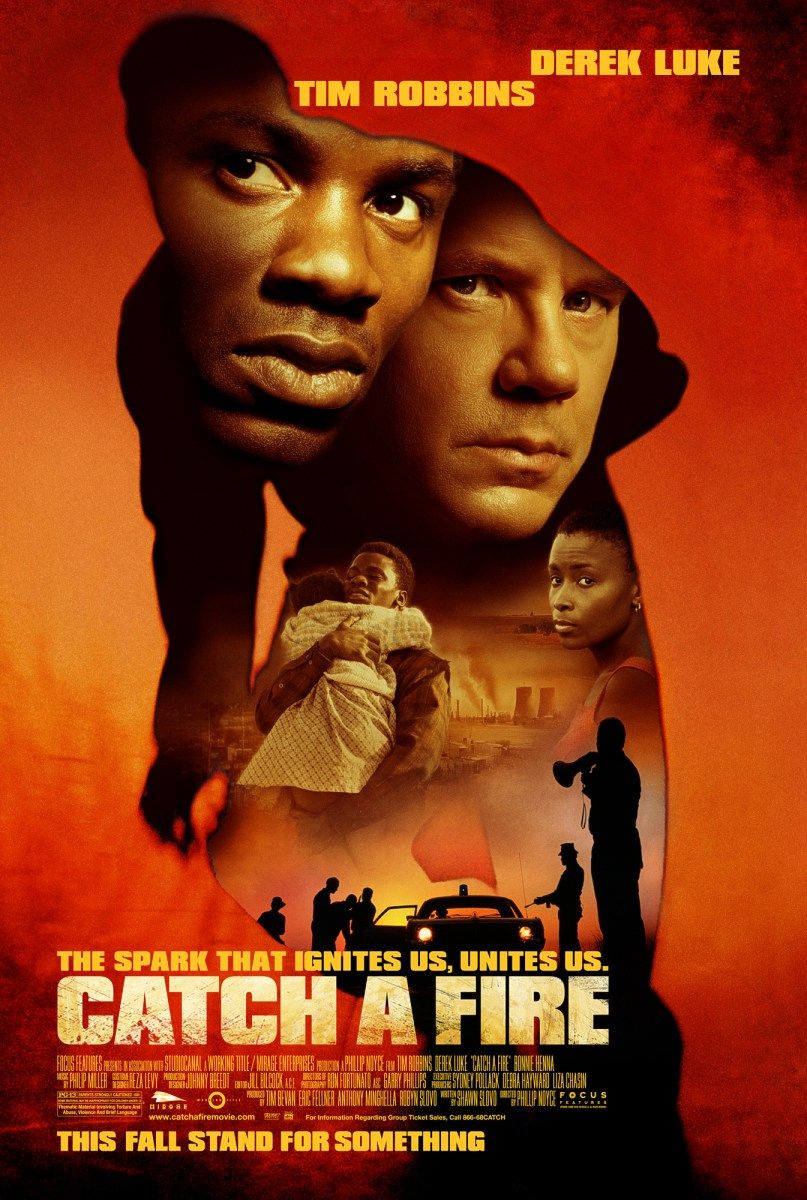

映画『Catch A Fire』(輝く夜明けに向かって)でアフリカ英語

一方向からのものの見方ではなく、複数の視点を持つこと。物事の本質に迫るためには、とても大切なことではないでしょうか。私たちが学ぶ外国語も、様々な人々の考え知るための貴重なツールに違いありません。

一方向からのものの見方ではなく、複数の視点を持つこと。物事の本質に迫るためには、とても大切なことではないでしょうか。私たちが学ぶ外国語も、様々な人々の考え知るための貴重なツールに違いありません。

映画『Catch A Fire』の舞台は南アフリカ。それまで、政治には全く関心のなかった主人公のパトリック・チャムーソ(Patrick Chamusso)が、無実の罪で逮捕され厳しい拷問を伴う尋問を受けけます。釈放後、チャムーソは自ら志願してANC(アフリカ民族会議)の闘士となるという実話です。

オーストラリア人監督のフィリップ・ノイス(Phillip Noyce)は、自ら9.11のニューヨークに偶然居合わせた体験を踏まえて、とても興味深い解説をしています。

Naturally, our first thoughts were for the mothers and the fathers, the brothers and the sisters, the sons and the daughters, who were killed in that horrific attack.

私たちが真っ先に考えたのは、テロで亡くなった人々の父母や兄弟、息子や娘のことだった。

But over the next few days I had a lot of time to think.

I was holed up in my my hotel room because we couldn’t really leave Manhattan.

And one’s thoughts started to drift towards the perpetrators,

those fanatical men who felt that there was no other way to express themselves than to give up their lives making that attack.

しかし、マンハッタンから出られず考える時間ができると、テロの実行犯のことも考えるようになった。

意見を訴える方法は、自爆テロだけだと信じた人々だ。

(略)

And throughout all this, I kept thinking again, “What about those guys in those planes?”

Not thinking with sympathy, but rather just following a military adage that I remember from, but rather just following a military adage that I remember from, I guess, when I was training as a soldier at high school in the 1960s.

戦争の間、私は飛行機を乗っ取った人々のことを考えていた。

同情からではなく、軍隊の格言に沿ってのことだ。

高校時代、軍事訓練を受けた時に、格言を習った。

And the adage went something like, “If you want to defeat your enemy, you’ve got to know them.”

So it always occurred to me that if we were going to defeat terrorism, the only way was to get an understanding of the terrorist mind.

“敵を倒すこには、まず敵を知ること”

テロをなくすにはテロリストの考えを理解する以外に方法はない。

チャムーソを残忍な方法で拷問し、追い詰めてゆく公安を警察を演じたティム・ロビンス(Tim Robbins)は、役造りの為に南アフリカの歴史を学び、さらに実際に警官だった人々に会い彼らについて理解を深めたのでした。

If you compound that with being a police officer in South Africa, where you have the state essentially throwing out the rule of law, throwing out due process, encouraging its employees to engage in torture in order to exact confessions or get information about their enemy, the ANC, you’er asking them to compromise themselves morally.

ただでさえ大変なのに南アフリカでは、さらに厳しい。法の規制や適正な手続を無視し、自白をえるために拷問を強要される。ANCについての情報を得るため道徳を無視するよう命じられるんだ。

You can’t torture a person and walk out of that room with a clean soul. It’s just impossible.

拷問をして後ろめたくない人などいないよ。

And having to shoulder this burden in secret.

They couldn’t seek out psychiatric help, they couldn’t go home to their wives and talk about this stuff. This was all a secret amongst brothers.

重い責務を負い精神科の助けも得られない、妻に話すこともできず警官仲間だけが頼りだ。

And I asked some of them, “If you know things were wrong, why didn’t you leave?”

And they said, “Well, we were at war and we couldn’t leave.

“To leave would be to go AWOL to bring shame upon your family,

“and to abandon your country completely.”

They said, “We would not have been able to work in this country again, if w were to quit our jobs as officers.”

“なぜ辞めなかった?”と質問すると、彼らは”戦線から離脱できない”

“逃げることは一族の恥だし、国を捨てることになる”

“警官を辞めたら南アフリカでは再就職も不可能だ”

Meeting them now, in retrospect, you know, I looked into the eyes of many of these middle-aged men, who had shouldered this burden for so many years, who, when apartheid fell, when the women learned of what there people were doing, many divorces happened, found respite in alcoholism and self-hatred.

今、中年になった元警官たちに会い、その目をみると長年背負ってきた重荷が見える。

アバルトヘイトが終わり妻たちが実態をしると、多くの離婚が発生し、彼らは酒に逃げ、自分を責めた。

Worst of all, they were the ones that were considered by society at large, and the world at large, as the bad guys, when in fact the people that were in levels of the government that were encouraging this behavior did not have to go before Truth and Reconciliation Commission, retired in mansions with large pensions, and one of them even won the Novel Peace Prize.

悪いことに警官は社会、そして世界から悪者扱いされている。

だがこのような拷問を彼らに命じた政府高官たちは、真実和解委員会に出ることもなく、年金をもらっている。ノーベル賞受賞者もいる。

There’s a great bitterness in these people towards their lot in life, how they were abandoned by their own government, and how they ha trough their sense of duty, compromised themselves morally.

警官たちは政府に捨てられた不運を嘆いている。彼らは国に対する義務感から自分の良心を殺した。

暴力を肯定するわけではありませんが、「あれは戦争だった」との言葉が、警官たちの行動が理解できるのではないでしょうか。そして「国に対する義務感から良心を殺す」ことを強いる戦争に対し、さらに反対の気持ちを強めるのでした。

釈放されたパトリック・チャムーソは、新しい妻と結婚をし二人の子供に恵まれます。その後、ネルスプルイトに引越し、AIDSで親をなくした子供たちのために孤児院を始めます。映画で90人あまりの孤児を保護し育ているとのこと。Ted Japanでのビデオ出演で、震災後の日本にエールを送ってくれています。

☆関連リンク パトリック・チャムーソが運営する孤児院。 Two Sisters

映画『Red Dust』(ヒラリー・スワンク IN レッド・ダスト)でアフリカ英語

Truth and Reconciliation(真実と和解)。1994年新しい南アフリカの初の大統領に就任したネルソン・マンデラは、一番危険なマイノリティ集団であるアフリカーナ(南部アフリカに居住するオランダ系住民)たちと和解することに最大の関心を抱きました。

Truth and Reconciliation(真実と和解)。1994年新しい南アフリカの初の大統領に就任したネルソン・マンデラは、一番危険なマイノリティ集団であるアフリカーナ(南部アフリカに居住するオランダ系住民)たちと和解することに最大の関心を抱きました。

その目的のために、マンデラは自ら率先してその和解の象徴となる行動をとります。ボータ元大統領、アバルトヘイトの主要考案者であるヘンドリック・フェルウールト元大統領の未亡人のそれぞれの自宅を訪ねました。ロベン島の前指揮官であるヨハン・ウィルムセ将軍を夕食に招きました。さらに、マンデラを起訴して終身刑を宣告したパーシー・ユタールと昼食を共にしたり、アフリカーナの教会の日曜礼拝に加わったりもしました。

そして、ラグビー・ワールドカップの決勝戦で、マンデラはスプリングボクスのジャージを着用して、競技フィールドへと踏み出しました。一人のカラードを除いて全員がアフリカーナで構成される南アフリカ・ラグビーチームが一体となったことを示しました。

1994年の総選挙に先立つ交渉において、国民党はアバルトヘイトに対する大赦を望みました。ANC(アフリカ民族会議)はこれを拒絶しますが、デクラークとマンデラは、個々人が真実を告白し、それぞれの行動が政治的理由によるものだと証明できた場合には、彼らに恩赦を与えるという権限をもつ委員会を設置することで、最終的に合意しました。

映画『Red Dust』は、次のような説明から始まります。

The Black Majority struggled to gain freedom from brutal repression.

約50年間、南アフリカでは少数の白人が権力を握り、

黒人は厳しい弾圧からの開放を求めて苦闘した。

In the early nineties, the white government ceded to demands to release Nelson Mandela from prison and agreed to democratic elections.

1990年代初頭白人政府はネルソンマンデラを釈放し民主選挙を認めた。

Government security forces wanted assurance that they would never be prosecuted for human rights’ violations they committed enforcing white rule.

But amnesty was only offered to those who publicly confessed all their crimes – including torture and murder.

白人支配時の拷問や殺人の罪については、真実を自白した者に恩赦が与えられた。

This compromise was reached to help avoid civil war.

市民戦争を避けるためである。

The Truth and Reconciliation Commission was set up to hear these claims for amnesty.

The hearing were the opposite of a criminal court.

If you told the truth about your crimes, you would never be prosecuted for them.

そして真実和解委員会が発足。

聴聞会は通常の裁判と逆に加害者はすべての真実を話せば罪に問われなかった。

As the Truth and Reconciliation Commission traveled the country, many old wounds ware reopened…

聴聞会は国中を巡回して開かれ多くの古傷が開かれた…

果たして真実和解委員会(TRC:The Truth and Reconciliation Commission)は、人種の和解を成し遂げることができたのでしょうか。『南アフリカの歴史』(レナード・トンプソン著) には、次のような記述がありました。

暴力で国土を手に入れた白人から、暴力で奪還しようとした黒人。暴力では何も解決しないこと。相手を許し和解を試みようとしても、暴力を通して生まれた互いへの怨恨は、次から次へと負の連鎖を生み、とどまることを知らず、簡単に断ち切ることはできないこと。どんなことがあっても暴力は避けるべきものであること。

そんなことを南アフリカの歴史が教えてくれるような気がしています。

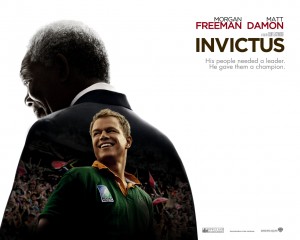

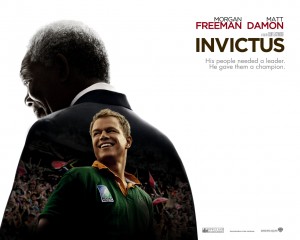

映画『Invictus』(インビクタス/負けざる者たち)でアフリカ英語

映画『Invictus』の舞台は1994年の南アフリカ共和国。当時南アフリカの黒人にとって、ラグビーは白人のスポーツ、アバルトヘイトの象徴でしかありませんでした。南アフリカで多数を占める黒人の間では、非常に不人気なスポーツでした。黒人達は自国の南アフリカのチームではなく、対戦相手となる外国のチームを応援していました。

映画『Invictus』の舞台は1994年の南アフリカ共和国。当時南アフリカの黒人にとって、ラグビーは白人のスポーツ、アバルトヘイトの象徴でしかありませんでした。南アフリカで多数を占める黒人の間では、非常に不人気なスポーツでした。黒人達は自国の南アフリカのチームではなく、対戦相手となる外国のチームを応援していました。

また、南アフリカ代表のラグビーチーム「スプリングボクス」も当時低迷期にあり、非白人の選手もチームにたった1人という状況でした。

反体制活動家として27年ものあいだ投獄され、1990年に釈放され同国初の全体選挙によって黒人初の大統領となったネルソン・マンデラ氏。彼が率いる政府内ではチーム名や金と緑を基調としていたユニフォームの変更を求める意見が多数を占めており、一時はその方向で決まりかけていました。

しかし、マンデラはこのチームが南アフリカの白人と黒人の和解と団結の象徴になると考え、チーム名とユニフォームの存続を求め周囲を試みます。

「状況は変わっている。スポーツを利用して新しい国家の建設を目指し、我々の考えを広く伝えるしかない。そうすることが、この国の平和と安定に繋がる」とANC(アフリカ民族会議)の同士に説得を始めたのでした。

映画『Invictus』の中で、次のシーンがこのマンデラの考えを最もよく表しているスピーチです。

I am aware of your earlier vote.

私は採決の内容も把握しています。

I am aware that it was, unanimous none the less, I believe we should restore the Springboks

その結果が満場一致であろうことも。しかしながら私はスプリングボクスを残すべきだと信じています。

Restore their name their emblem, and their colors, Immediately

そのチーム名も、エンブレムも、ユニフォームの色も継承すべきです。

let me tell you why.

理由を知りたいでしょう。

On Rogha lsland, in prison all of my jailers were Afrikaners

ロベン島でも、刑務所でも、看守は全員アフリカーナ(白人)でした。

For 27 years I studied them.

私は27年間、彼らを研究し

I learned their language.

彼らの言葉を勉強した。

Read their books their poetry.

彼らの本を読み、詩も読みました。

I had to know my enemy before I could prevail against him and we did prevail, did we not?

相手を知る必要が会ったのです。いつの日か、彼らに打ち勝つために。そして私たちは勝った。そうでしょ。

All of us here we prevailed.

ここにいる全員で打ち勝ったのです。

Our enemy is no longer the Afrikaner.

我らの敵は、もはやアフリカーナではない。

They are our fellow South Africans.

彼らは私たちと同じ南アフリカ人です。

Our partners in democracy and they treasure Springbok Rugby.

民主主義におけるパートナーなのです。そしてスプリングボクスは彼らにとって宝物だ。

If we take that away, we lose them.

取り上げれば、彼らの支持を失う。

We prove that we are what they feared we would be.

それよりまず、我々は敵ではないと知らせることが大事です。

We have to be better than that.

我々は良き存在だと。

We have to surprise them.

彼らを驚かせましょう。

With compassion With restraint. And generosity

思いやりと自制心を持って。寛大な心で。

I know, all of the things they denied us.

わかってます。かつての彼らにそれらがなかったことは。

But this is no time to celebrate petty revenge.

しかしくだらない復讐などに時間を割いている暇など今はありません。

This is the time to build our nation using every single brick available to us even if that brick comes wrapped in green and gold

とにかく国を築くことが急務です。そのために手持ちのレンガは全て使うのです。たとえそのレンガがグリーンとゴールドに染まっていても。

You elected me your leader

私をリーダーに選んだのはあなた方だ。

Let me lead you now.

ついてきて欲しい。

「インビクタス(Invictus)」は、ラテン語で「負けない」「不屈」を意味します。ネルソン・マンデラは、英国詩人ウィリアム・アーネスト・ヘンリーの4行詩を獄中の中で心の支えとしていました。

ウィリアム・アーネスト・ヘンリーは、1948年イングランドのグロスターに生まれました。父は書店兼文房具屋を営みウイリアムが19歳の時に亡くなります。母はケルト人の子孫にあたります。ウィリアムが12歳の時、骨結核を患い左足を切断することになります。ロバート・ルイス・スティーヴンソンが書いた『宝島』に登場するジョン・シルバーは、左足を失ったウィリアムがモデルとのこと。ロンドンに移り住み、ジャーナリストになることを試みますが、病弱な彼はその後8年間入院生活となり、右足も切断しなければならない可能性がでてきます。結婚をし娘を授かりますが、彼女も病気で6歳で亡くしてしまします。「インビクタス(Invictus)」は、彼が遭遇したさまざまな人生の試練に向かい合った、彼の心の奥底からの不屈の叫びに違いありません。

ウィリアム・アーネスト・ヘンリーは、1948年イングランドのグロスターに生まれました。父は書店兼文房具屋を営みウイリアムが19歳の時に亡くなります。母はケルト人の子孫にあたります。ウィリアムが12歳の時、骨結核を患い左足を切断することになります。ロバート・ルイス・スティーヴンソンが書いた『宝島』に登場するジョン・シルバーは、左足を失ったウィリアムがモデルとのこと。ロンドンに移り住み、ジャーナリストになることを試みますが、病弱な彼はその後8年間入院生活となり、右足も切断しなければならない可能性がでてきます。結婚をし娘を授かりますが、彼女も病気で6歳で亡くしてしまします。「インビクタス(Invictus)」は、彼が遭遇したさまざまな人生の試練に向かい合った、彼の心の奥底からの不屈の叫びに違いありません。

2013年12月10日に行われた彼の葬儀におけるオバマ大統領のスピーチの中でも、詩の一部が引用されました。

how charged with punishments the scroll,

I am the master of my fate:

I am the captain of my soul.”

門がいかに狭かろうと

いかなる罰に苦しめられようと

私は我が運命の支配者

私が魂の指揮官なのだ

(*)関連リンク

Transcript: Obama’s speech at Nelson Mandela service

映画『Goodby Bafana』(マンデラの名もなき看守)でアフリカ英語

ジェームズ・グレゴリーは南アフリカの刑務官。子どもの頃、黒人の子供と遊び育ったため、コサ語が理解できるようになります。Bafanaは、その幼馴染の少年の名前。グレゴリーはコサ語の能力をかわれ、終身刑を受けたネルソン・マンデラを監視するという任務に就きます。

ジェームズ・グレゴリーは南アフリカの刑務官。子どもの頃、黒人の子供と遊び育ったため、コサ語が理解できるようになります。Bafanaは、その幼馴染の少年の名前。グレゴリーはコサ語の能力をかわれ、終身刑を受けたネルソン・マンデラを監視するという任務に就きます。

しかし、相手の言葉を理解できるのはこの看守だけではなかったようです。ネルソン・マンデラは年月をかけて、南アフリカの白人達アフリカーナーの言葉と文化を勉強していたそうです。

お互いの言葉、文化、歴史、考え方を理解しあうことは、有益な対話を始めるための大切な一歩に違いありません。

マンデラの仲間達アフリカ民族会議(ANC)を共産主義者と呼んだグレゴリーに対して、マンデラは彼が何を求めているのかを伝えようとします。

Nelson Mandela

Obviously, you have not read the Freedom Charter.

自由憲章を読んでいないな?

James Gregory

I have.

いや、読んだ。

Nelson Mandela

You have not. It is a banned document. Where would a sergeant in the Prison Services get his hands on such a document?

読んでない。あれは禁制品だ。刑務所の軍曹などに手に入る品ではない。

James Gregory

Well, I know about it.

ああ、その通りだ。

Nelson Mandela

Then you would know that all we want is equal rights for all, a world where people like you and l can live peacefully side by side. That is what I wanted for my child. Surely you want the same for your children?

なら、我々が平等権を求めていることは知っているね。白人だろうと、黒人だろうと平和に一緒に暮らせる世の中。それを子孫に残したい。君だって子供の為にそう願うはずだ。

「自由憲章(Freedom Charter)」とは、1955年に反アパルトヘイト運動を行うANCによって掲げられた憲章。映画の中でも、その一部が紹介されていきます。

“We, the people of South Africa, declare for all our country and the world to know that South Africa belongs to all who live in it, Black and White, and that no government can justly claim authority unless it is based on the will of the… ”

我々南アフリカ国民は国の為に全世界に向けて宣言する。この国は黒人や白人など人種を問わずすべての住民のものであると。政府は国民の意志に基づくものでないかぎり、いかなる権限も行使できない。

(略)

“The national wealth of our country,the heritage of the South Africans, shall be restored to the people. The mineral wealth, the banks, industry shall be transferred… ”

国家の蓄えた富や南アフリカ人の遺産などは、国民に還元される。

鉱物資源や銀行や企業は国民に譲渡され…

(略)

There shall be peace and friendship!

Let all people who love their people and their country now say, as we say here:THESE FREEDOMS WE WILL FIGHT FOR, SIDE BY SIDE, THROUGHOUT OUR LIVES, UNTIL WE HAVE WON OUR LIBERTY.

その先には友情と平和があるはずだ。

わが民族と祖国を愛するものたちよ。ここに誓おう。この自由の為に我々は共に戦おう。自由を勝ち取るまで。生涯戦い続けるのだ。

1992年2月11日、マンデラは釈放され、94年には初の全体選挙で大統領に就任します。 はたして、彼らが掲げた自由憲章は実現されたのでしょうか。平等ははアバルトヘイトはなくなり人種の隔離はなくなった代わりに、貧富の格差がさらに広まったとも言われています。政治的平等は自由したが、経済的な自由は勝ち取ることはできなかったとの見方もあります。2013年12月5日、マンデラは95歳の生涯を閉じまた。彼の人生と共に、南アフリカの歴史を振り返るちょうどよいタイミングが今なのかもしれません。

▽Goodby Bafana Trailer

マンツーマン英会話ワンポイント・レッスン~solemnの意味を教えてください。

![]()

solemnとはどのような意味なのでしょうか。

![]()

「悲しく、真面目な/真剣な」という意味で使われます

The emperor’s funeral was a solemn occasion.

(国王の葬儀は厳粛な儀式であった)

【解説】[ETCマンツーマン英会話 ビル先生 (新高円寺)]

ripped outの意味は

ドキュメンタリー、Hawaii’s Last Queen(ハワイ最後の女王)を観ながらハワイ出身のETCマンツーマン英会話のビル先生(新高円寺)のレッスンを受けています。

ドキュメンタリー、Hawaii’s Last Queen(ハワイ最後の女王)を観ながらハワイ出身のETCマンツーマン英会話のビル先生(新高円寺)のレッスンを受けています。

もし、何よりも大切にしているものが、強引に奪われ、そして消滅させられてしまったら、あなたはどう思うでしょうか。番組では、ハワイで実際に起こったこんな出来事を紹介しています。

さて、ripped outとはどのような意味なのでしょうか。

“Ripped out” means to disappear suddenly often very violently. It could be used to describe like a war, someone attacking you. But it also means to disappear in a culture.

Q: So can I say just, totally disappear and go on.

Yes, “taken away”, just “totally taken away.”

Q: Please give me sentences using “ripped out”.

So this is not pleasant but “The victims had their hearts ripped out.” “The victims had their hearts ripped out.” So some soldiers came into a village and they killed all villagers. And some of them had their hearts taken out, ripped out.

Q: What is for the purpose?

Because it is war.

Q: That’s a good answer. This is war, yes.

So that is what a war is, just makes people afraid. That is not the nice use. But that is usually how “ripped out” is used. It is usually used to describe a war scene or some kind of violence. In this case, it is not used in that way.

“The other one would be “when we lifted the hood of the car”, that means to open the front of the car, “we found that the engine had been ripped out.”

Q: OK. What is for the purpose?

Because maybe they wanted the engine or something, so car thieves. Somebody steals your car. They want to cut it up into pieces to sell.

Q: Good business.

So anyway, the engine had been ripped out. Also you can say “the radio had or the CD player had been ripped out”, removed from the car.

Q: Out means something like finish completely?

“Out” means to remove, outside, to take out. “Rip” means to tear. So that is why it suggests a violent action.

The victims had their hearts ripped out.

(犠牲者の心臓は毟り取られていた)

When we lifted the hood of the car, we found that the engine had been ripped out.

(私たちが車のボンネットを開けると、エンジンが取り去られていたことに気がつきました。)

■聞き手

・青樹洋文

◆使用楽曲 (BGM)

Johnny Nobles Hawaiians – Hawaiian Hula Melody

◆ポッドキャストのダウンロードや購読は、iTunes – Podcast – 「RadioETC」からも可能です。

◆参考図書

ハワイ王朝最後の女王 (猿谷要 著)

ハワイイ紀行 完全版 (池澤夏樹 著)

マンツーマン英会話ワンポイント・レッスン~exileの意味を教えてください。

![]()

exileとはどのような意味なのでしょうか。

![]()

国や居住地から出され、他の場所、他の国、別の地域で生活することを強いられるている状態のこと言います。他の言葉では、banish (罰として国外に追放する)、 deport (国外に追放する)に置き換えることができます。

He hoped that his exile would be temporary.

(彼の国外追放は一時的なものであることを望んでいた)

The president of Ukraine right now is in exile.

(ウクライナ大統領はちょうどいま国外追放状態だ)

Edward Snowden is in exile.

(エドワード・スノーデンは亡命中だ)

【解説】[ETCマンツーマン英会話 ビル先生 (新高円寺)]

マンツーマン英会話ワンポイント・レッスン~promulgateの意味を教えてください。

![]()

promulgateとはどのような意味なのでしょうか。

![]()

とても難しいい言葉です。「公的に何かを言うこと」、「公に何かを知らしめること」を意味します。次のように使います。

Her ideas have been widely promulgated on the Internet.

(彼女のアイディアはインターネット上で広く普及されてきた)

The Meiji constitution was promulgated in 1885.

(明治憲法は1885年に公布された)

【解説】[ETCマンツーマン英会話 ビル先生 (新高円寺)]

マンツーマン英会話ワンポイント・レッスン~Bayonet constitution

![]()

1887年7月ハワイでクーデータが起こり、王制に不満を抱く白人達がハワイ国王カラカウアにガンを突きつけ、彼らが作成した憲法にサインするように求めたそうです。その憲法のことをBayonet constitution と呼んでいますが、どのような意味なのでしょうか。

![]()

まず、bayonetですが、これは兵士用ライフの先端についているナイフのことです。槍として、敵を突き刺すために使うことができます。Bayonet constitutionとは、国王が暴力的な脅迫の元に強要された憲法という意味です。

![]()

一般的に、そのように制定された憲法のことをBayonet constitutionと呼ぶのでしょうか。

![]()

いいえ。このときのハワイの憲法についてのみ使われています。他の国の例では、それぞれ異なった言い方があるのだと思います。

また、「暴力で相手を脅し、言うとおりにさせる」という表現では、たとえば日本にペリーが来航して開国を迫ったような外交の方法を、Gunboat diplomacy(砲艦外交)と言います。

【解説】[ETCマンツーマン英会話 ビル先生 (新高円寺)]

マンツーマン英会話ワンポイント・レッスン~flatlyの意味を教えてください。

![]()

flatlyとはどのような意味なのでしょうか。

![]()

「きっぱりと~する」、「完璧に~する」という意味です。

Koizumi flatly denied that he was working with special interests in his economic policy.

(小泉首相は彼の経済政策において特定の集団に利益をもたらすようなことはないと完璧に否定した。)

The Shogun flatly refused to meet with Perry.

(将軍はペリーとの面会をきっぱりときっぱりと拒否した。)

flatは表面に何もでこぼこ(問題)がない平ら状態のこと。副詞になることで、「なんら問題なく完璧に」という意味になります。

【解説】[ETCマンツーマン英会話 ビル先生 (新高円寺)]

マンツーマン英会話ワンポイント・レッスン~far lessの意味を教えてください。

![]()

far lessとはどのような意味なのでしょうか。

![]()

much less と同じ意味です。「ずっと~より少ない」、「~よりかなり少ない」という意味です。例えば次のように使います。

It costs far less to stay in a minshuku than a ryokan.

(旅館に泊まるよりも、民宿に泊まったほうがずっと安い)

Women in Japan receive far less pay than men for the same work.

(日本では同じ仕事をしても女性の給与は男性よりもずっと少ない)

【解説】[ETCマンツーマン英会話 ビル先生 (新高円寺)]

マンツーマン英会話ワンポイント・レッスン~dying offの意味を教えてください。

![]()

dying off とはどのような意味なのでしょうか。

![]()

「姿を消す」、「消滅する」、「絶滅する」という意味です。

Most of the native Toki had died off so a Chinese variety was introduced.

(殆どの野生のトキは絶滅してしまったため、中国種のトキが持ち込まれた。)

After the Meiji Restoration, the samurai class began dying off.

(明治時代以降、侍の階級の消滅が始まった)

![]()

では、”Toki was dying off” と”Toki was dying“とでは、どのように意味が違うのでしょうか。

![]()

”Toki was dying off“は、「トキは絶滅しようとしている」という意味です。一方、”Toki was dying“には「絶滅」という意味はありません。「(寿命なのか、事故なのか、病気なのか、何らかの理由で)今まさに死のうとしている」という行動の過程を意味しています。

【解説】[ETCマンツーマン英会話 ビル先生 (新高円寺)]

マンツーマン英会話ワンポイント・レッスン~versed の意味を教えてください。

![]()

versed とはどのような意味なのでしょうか。

![]()

「能力がある」、「~についてよく知っている」、「~についてとても深い知識を持っている」という意味です。

I am not very well versed in Japanese.

(私は日本語をそれほどよく知らない)

「私はそれほど上手く日本語を話すことができない」という意味になります。

She is well versed in the way men behave.

(彼女は男性の振る舞いについて熟知している)

男性がどのように女性を扱うか、ある状況において男性はどのような行動をとるか、など男性の行動について彼女は豊富な経験を持っている、という意味です。

![]()

versed は日常の会話で使われるような言葉なのでしょうか。

![]()

日常会話の中で使われることはないと思います。短大や大学の授業など場面で使われる言葉というイメージです。日常会話であれば、上の例文は次のようになると思います。

She knows how men are.

こちらの方が、より聞きなれた表現だと思います。

【解説】[ETCマンツーマン英会話 ビル先生 (新高円寺)]

マンツーマン英会話ワンポイント・レッスン~ripped outの意味を教えてください。

![]()

ripped outとはどのような意味なのでしょうか。

![]()

乱暴な方法で奪われてしまう、取り上げられてしまうこと。あなたが誰かに攻撃されているような、戦争での状況を表現するさいに使われると思います。

![]()

いくつか例文を教えてください。

![]()

あまり気持ちの良い例ではありませんが次のように使われます。

The victims had their hearts ripped out.

(犠牲者の心臓は毟り取られていた)

「兵隊が村にやってきて村人を皆殺しにしてしまった。何人かは心臓が毟り取られていた」というような状況での例文です。このように、ripped out は戦場などでの暴力行為を表すときによく使われます。

それ以外の例では、次のような文です。

When we lifted the hood of the car, we found that the engine had been ripped out.

(私たちが車のボンネットを開けると、エンジンが取り去られていたことに気がつきました。)

![]()

Outには完全に終わらせる、無きものにしてしまう、というような意味があるのでしょうか?

![]()

Outは「取り除く」、「(外に)取り出す」という意味があります。また、ripは「引き裂く」。つまり、rip out で「引き裂くように暴力的に取り出す」というニュアンスがあるため、上記のような暴力的な行動に使われるのです。

【解説】[ETCマンツーマン英会話 ビル先生 (新高円寺)]

【RadioETC】

ビル先生出演のポッドキャスティング。

ripped outに関する説明を音声で確認することができます。

▽ripped outの意味は

映画『Looking for Eric』(エリックを探して)でマンチェスター英語

最近、レッスンのフリー・カンバセーションで、プレミアリーグの話題でもりあがりたい、という生徒さんがいらっしゃいます。そんな方には、映画『Looking for Eric』はいかがでしょうか。

最近、レッスンのフリー・カンバセーションで、プレミアリーグの話題でもりあがりたい、という生徒さんがいらっしゃいます。そんな方には、映画『Looking for Eric』はいかがでしょうか。

マンUサポーターである主人公エリックは、90年代のスター選手、エリック・カントナの大ファン。等身大ポスターを飾って語りかけていると、なんとカントナ本人が出てくるというストーリー。マンチェスターの労働者階級を舞台にした映画で、監督ケン・ローチ氏がマンチェスターの地元出身の俳優を配したとのことで、どっぷりとマンチェスター英語に浸れます。

映画の最後、エンドロールも終わるころにカントナの記者会見の映像が収録されています。これは、1995年1月25日のクリスタル・パレスFC戦で退場を宣告されたカントナに、と野次を飛ばしたサポーターに飛び蹴りをしたことに対するもの。

(カモメが漁船を追いかけるのは、イワシが海に撒かれると思っているからだ)

マスコミが私に群がっているのは、私がなにか追いしネタをあなたたちに提供すると思っているからだ。あなたたちの期待通り、ネタを提供ししてあげた。

サッカー場外のニュースですが、こんな話題でもレッスンで盛り上がれそうです。

映画『Angela’s Ashes』(アンジェラの灰)でアイルランド英語

プライベートレッスンの面白さとは、先生との出会い。この出会いによって、単に英会話の上達だけでなく、思わぬあらたな人生の扉がひらくことがあるかもしれません。今まで全く興味がなかったことがら、その存在さえしらなかった出来事を、レッスンのフリー・カンバセーションで知る。そんな発見がたくさんあるかもしれません。

プライベートレッスンの面白さとは、先生との出会い。この出会いによって、単に英会話の上達だけでなく、思わぬあらたな人生の扉がひらくことがあるかもしれません。今まで全く興味がなかったことがら、その存在さえしらなかった出来事を、レッスンのフリー・カンバセーションで知る。そんな発見がたくさんあるかもしれません。

興味を持ったテーマは、そのままにせず、とことん追求してみてはいかがでしょうか。そして、そもそも自分はそのテーマに何故興味をもったのか、という根源的な事柄を見つめてみることで、さらに新たなテーマが見つかり、どんどんと広がって行くかもしれません。

映画も同じです。映画の中に登場したたった一つのフレーズが、アイルランドの歴史を学ぶきっかけとなりました。アンジェラの息子、フランクの次の言葉です。

あの子供時代をよく生きのびたものだ

It was, of course, a miserable childhood.

惨めな子供時代

The happy childhood is hardly worth telling.

幸せな子供時代に語る価値などほとんどない

Worse than the ordinary miserable childhood is the miserable Irish childhood.

とりわけ惨めなのは、アイルランドの子供たちで

And worse still is the miserable Irish Catholic childhood.

それも、カトリック教徒の子供たちだ

アイルランドの人々はなぜ貧しかったのか?とりわけアイルランドのカトリック教徒はなぜ惨めな思いをしなければならなかったのか。そんな疑問が、その後アイルランドに関わる映画を30本近く観ることに繋がっていきました。

映画『Felicia’s Journey』(フェリシアの旅)でアイルランド英語

英語は一つではありません。イギリスとアイルランド、隣接する二つの国でもその英語は異なります。イギリス英語か、アイルランド英語か、それともアメリカ英語か。どんな学ぶかは、あなたがどこで何をしたかによって、変わってくるのだと思います。

英語は一つではありません。イギリスとアイルランド、隣接する二つの国でもその英語は異なります。イギリス英語か、アイルランド英語か、それともアメリカ英語か。どんな学ぶかは、あなたがどこで何をしたかによって、変わってくるのだと思います。

映画『Felicia’s Journey』では、突然消えた恋人を追って、アイルランドからイギリスのバーミンガムに渡ってきた少女フェリシアの物語です。心細く途方にくれるフェリシアに、ある男性が声をかけます。

同名の原作本には、生まれて初めてイギリスを訪れたフェリシアが、イギリス英語に戸惑う様子が書かれています。

その朝、町に着いてから、人々の言葉を聞き取れないことがあるのにフェリシアは気がついた。これまで親しんできた言葉と、微妙に発音が異なるせいだ。くり返してもらってもまだよく聞き取れないことや、ときにはまったく理解できずにあきらめてしまうこともある。

イギリス英語とアイルランド英語の違いを、この映画で味わってみてはいかがでしょうか。

映画『CAL』(キャル)でアイルランド英語

北アイルランド、アルスターの小さな町で、カトリックの父シャミーと共に食肉解体場で働く19歳の青年キャルは、プロテスタントが支配する同地域で、苦しい日々を送っていました。

北アイルランド、アルスターの小さな町で、カトリックの父シャミーと共に食肉解体場で働く19歳の青年キャルは、プロテスタントが支配する同地域で、苦しい日々を送っていました。

二人が住む住居には脅迫のビラも投げ込まれます。

“GET OUT YOU CATHOLIC SCUM OR YOU’LL BURN OUT. UVF”

「カトリックのクズども出て行け UVF(アルスター義勇軍)」

UVFとは、IRAに対抗するためのプロテスタント系の非合法の民兵組織です。北アイルランドでは経済はプロテスタントによって支配され、カトリックの人々はろくな仕事にあるつけなかったようです。次の会話からも、その一端がうかがえます。

運がいいぞ

I don’t have many of your sort.

普通お前達は雇われんのだ

I have many of your sort?

お前達?

Oh, You know what I mean.

わかるだろう

I don’t have anything against Catholic as such.

カトリック派が嫌いではない

That’s the religion I hate.

宗旨が好かん

映画『This must be the place』(きっとここが帰る場所)でアイルランド英語

ダイアン先生(目黒不動)がお勧めのDVDを使った英会話勉強法。

多くの方が最初から字幕無しで映画を観ようとします。ご自身の英語のレベルにもよりますが、その方法では映画のストーリーが分からずに楽しめません。また理解度も深まらずあまり効果があがりません。

ダイアン先生のお薦めの方法は三回見ること。

・2回目は、英語字幕で分からない単語や表現などを調べます。

・3回目は、字幕無しで観て、どこまで理解できるかチェックします。

この方法でやれば、ストーリーが分かるので映画を楽しみながら勉強ができます。

もう一つお薦めなのが、日本語字幕で気になった日本語の表現をメモしておいて、英語ではどんな表現になっているのかチェックする方法です。興味を持った表現なので、英文も記憶に深く刻まれます。

【気になった日本語表現】恐怖心は救ってくれる

when you were my age? Besides playing.

あなたが私の年のころ音楽以外になにしてた?

I pulled heroin.

ヘロインを吸ってた

Nothing syringes?

注射は?

I was afraid of needles.

針が恐いんだ

Fear will always save.

恐怖心はいつも救ってくれる

【気になった日本語表現】相性が悪い

And what are you doing?

お前はなにを

And you, what do you do? At this time? I’m trying to betroth a girl with a sad, sad boy.

目下の仕事は寂しい青年と寂しい娘をカップルにすること

But it’s difficult.

でも簡単じゃない

I suspect that sadness is hardly compatible with the sadness

きっと寂しさと寂しさは相性が悪いんだ

【気になった日本語表現】自分探し

What are you doing? You’re out ‘to look for yourself?

どうしたの?自分探しでもしているの?

No, Jane, I’m not looking for myself, are in New Mexico, not in India.

違うよ。自分探しなんてしていない。インドではないからね。今はニューメキシコだ。

人気ロックスターであるシャイアンは妻とアイルランドのダブリンで半隠遁生活を送っていました。シャイアンの父の死をきっかけに、アメリカでの旅が始まります。アイルランド英語とアメリカ英語を対比しながら、その違いに耳を傾けてください。

映画『Gangs of New York』(ギャング・オブ・ニューヨーク)でアイルランド英語

1820年、ニューヨークのファイブ・ポインツという貧民国は貧しいアイルランドのからの移民が住み着いていました。この地域に住むアイルランド移民は3435世帯、第二位のイタリア移民はわずか416世帯。アメリカ生まれの人々はたった167世帯でした。

1820年、ニューヨークのファイブ・ポインツという貧民国は貧しいアイルランドのからの移民が住み着いていました。この地域に住むアイルランド移民は3435世帯、第二位のイタリア移民はわずか416世帯。アメリカ生まれの人々はたった167世帯でした。

映画『Gang of New York』では、仕事を求めてアイルランドからアメリカに移住してきた人々が、南北軍が争う戦闘地に送られてい行く様子が描かれています。「食べていくために人は人をも殺す」。希望を見失ってしまうような貧困が、何故問題なのかとういことがよく分かる事例ではないでしょうか。

夢を抱き移住したアメリカに裏切られ、故郷のダブリンを思う父の気持ちがPaddy’s Lamentation(父の悲しみ)で歌われています。

Paddy’s Lamentation

There is nothing here but war, where the murderin’ cannons roar

And I wish I was at home in dear old Dublin

この国には戦争だけ 耳をつんざく大砲の響き

引き返して戻りたい 懐かしい故郷 ダブリンへ

Well meself and a hundred more, to America sailed o’er

Our fortunes to be made [sic] we were thinkin’

When we got to Yankee land, they shoved a gun into our hands

Saying “Paddy, you must go and fight for Lincoln

“新大陸に渡れば ひと財産 築ける”と

ヤンキー大陸に着いたら 手に銃を押し付けられ

“さあ お前も戦え リンカーンのために”

ハワイで接した日本文化の中で教えられる喜び – ビル先生(新高円寺) ETCマンツーマン英会話

<<休止・帰国された先生のページです>>

Q お生まれはどちらですか?

Q お生まれはどちらですか?

ハワイのオアフ島、エバという村です。

Q 島のどの辺にあるのですか?

オアフ島は人が顎を突き出したような形をしています。エバはその顎の付け根あたりです。祖母が所有していたサトウキビ農園で生まれました。

Q: ハワイではどのようなお仕事をされていたのですか?

長年ホテルで働いていましたが、レストラン経営も行っていました。また、中学、高校で英語を教えていました。

Q: なぜ英語の先生になったのですか?

語学の勉強が好きで、大学ではフランス語、スペイン語も学んでいました。もともと、人のお手伝いをするのが好きなんです。業種は違いますが、ホテルやレストランでも別の意味でいろいろな人々のお世話をする仕事です。英語の先生はそれにとても似ているところがあると思うのです。

Q: 日本にいらっしゃったきっかけは?

当時、ハワイ州と越谷市は姉妹都市交流を行っていました。ハワイの高校で教えていた時、偶然交換教師のプログラムを見つけたのです。すぐに応募しました。

そして、日本に来て自分がこの国がとても好きだということに気がついたのです。子どもの頃、周りは日本人ばかりでした。ハワイにいながら日本の文化に囲まれて育ったのです。ご近所の皆さんは日本人ばかりでした。お正月には餅をつき、部屋には仏壇があり、浴衣を着ていました。英語教師として日本に来たとき、まるで子どもの頃に戻ったような感覚に包まれ、とても心地よく感じたのです。

Q: 当時日本語はお分かりになったのですか?

日本語はハワイの大学で学びました。でも学校で学ぶ日本語と、実際ここで話されている日本語は違いました。

Q: 英語を学ぶ生徒さんも同じ経験をされています。学校で英語を学んでも、いざ海外でネイティブスピーカーと話をしようとしても、彼らの英語が分からずショックを受ける方がたくさんいらっしゃいます。レッスン以外で日常的に実践的な英語を学ぶお薦めの方法はありませんか?