Author Archives: HiroAOKI

ピンク色の新しい足

“It makes me run faster and do my street dancing faster.”

(これのおかげで私はより早く走れるの。ストリースダンスだって)

英国バーミンガム生まれで7歳のAnuちゃんは、生後すぐに右足を手術で切断。義足をつけて歩行をしています。

5月のある日、そんなAnuちゃんがオーダーメイドの新しいピンク色のスポーツ義足をつけて登校。一瞬にして注目の的となり、校庭で遊んでいたたくさんの友達が彼女のもとに駆け寄ってきました。

“Is that your new pink leg?”

(それがあなたの新しいピンク色の足なのね?)

興奮して声をかけ、ハグをする子どもたち。「ピンクはお気に入りの色なの」というAnuちゃん。「見て!」と言わんばかりに、他の子ども達と変わらぬ速さで校庭を駆け回ったり、友達と手をつないで、足を高く振り上げながら行進したり。そんな心温まるかわいらしい動画がBBCによって紹介され、話題となりました。

◎YouTubeの動画はこちらから

– BBC News:

◎Twitterの投稿はこちらから

– BBC Midlands Today:

Anu is seven and goes to school in Birmingham. Look what happened when she showed her friends her new sports blade. It’s just gorgeous!pic.twitter.com/Aa1UlnhlQy

— BBC Midlands Today (@bbcmtd) 2017年5月3日

2016年のリオデジャネイロパラリンピックで、イギリスは中国に次ぎ2番目に多いメダルを獲得。金メダル64個、金銀銅あわせて147個という成績を収めました。

このパラリンピックでの成功を受け、イギリス政府はAnuちゃんのような子ども達に対して、150万ポンド(約2億2千万円)の補助を行うことを約束。しかし予算は2018年3月までに使い切られる予定で、その後継続されるかどうは未定とのことです。

Anuちゃんが使用しているスポーツ義足は2千から5千英ポンド(約29~73万円)で、2年ごとに取り替える必要があります。

また、サポートを必要とする子ども達すべてに補助が行われるわけではありません。Anuちゃんのサポートを行っているウエスト・ミドランド・リハビリテーションセンターによれば、選定の基準はイギリス保健省によって定められており、対象となる子どもが、スポーツ義足にうまく適合できるように、体格が大きすぎず、小さすぎず、また体重も重過ぎないことなども、選定の条件となっているそうです。

「他の子どもたちと同じように、娘が普通の生活が送れるように、親としては住居を売ってでも支えてゆきたい」と訴えるAnuちゃんのお父さん、そして、Anuちゃん自身のインタビュー動画は、こちらからご覧いただだけます。

◎Facebook動画

– BBC Midlands:

東京は2020年のパラリンピック開催にむけて、全ての人があたりまえの生活が送ることができるような都市に生まれ変わることができるのでしょうか。

Anuちゃんの素敵な笑顔、そして元気いっぱいの走りを見て、そんな思いがますます強くなりました。

※参考リンク

◎スポーツ義足のメーカー、ドイツの「Ottobock」(オートボックス社)がイギリスの保健省の取り組みを紹介しています。

Department of Health Funding for Childrens Activity and Sports Prostheses

◎競技用義足の2強メーカーであるアイスランドのÖssur社とドイツのOttobock社がどんな義足を開発しているか紹介しています。

テクノロジー視点で見た競技用義足、難しさの理由(日経BP)

ETCマンツーマン英会話 新小岩 マイク先生

人気の先生紹介 vol.103

News113 モバイル版

…━━━━━★

新しいピンク色の足

★━━━━━…

“It makes me run faster and do my street dancing faster.”

(これのおかげで私はより早く走れるの。ストリースダンスだって)

英国バーミンガム生まれで7歳のAnuちゃんは、生後すぐに右足を手術で切断。

義足をつけて歩行をしています。

5月のある日、そんなAnuちゃんがオーダーメイドの新しいピンク色のスポーツ義足をつけて登校。

一瞬にして注目の的となり、校庭で遊んでいたたくさんの友達が彼女のもとに駆け寄ってきました。

“Is that your new pink leg?”

(それがあなたの新しいピンク色の足なのね?)

興奮して声をかけ、ハグをする子どもたち。

「ピンクはお気に入りの色なの」というAnuちゃん。

「見て!」と言わんばかりに、他の子ども達と変わらぬ速さで校庭を駆け回ったり、友達と手をつないで、足を高く振り上げながら行進したり。

そんな心温まるかわいらしい動画がBBCによって紹介され、話題となりました。

◎YouTubeの動画はこちらから – BBC News:

“Amazing reaction to Anu’s new blade – BBC News”

◎Twitterの投稿はこちらから – BBC Midlands Today:

“Anu is seven and goes to school in Birmingham. Look what happened when she showed her friends her new sports blade. It’s just gorgeous!”

2016年のリオデジャネイロパラリンピックで、イギリスは中国に次ぎ2番目に多いメダルを獲得。

金メダル64個、金銀銅あわせて147個という成績を収めました。

このパラリンピックでの成功を受け、イギリス政府はAnuちゃんのような子ども達に対して、150万ポンド(約2億2千万円)の補助を行うことを約束。

しかし予算は2018年3月までに使い切られる予定で、その後継続されるかどうは未定とのことです。

Anuちゃんが使用しているスポーツ義足は2千から5千英ポンド(約29~73万円)で、2年ごとに取り替える必要があります。

また、サポートを必要とする子ども達すべてに補助が行われるわけではありません。

Anuちゃんのサポートを行っているウエスト・ミドランド・リハビリテーションセンターによれば、選定の基準はイギリス保健省によって定められており、対象となる子どもが、スポーツ義足にうまく適合できるように、体格が大きすぎず、小さすぎず、また体重も重過ぎないことなども、選定の条件となっているそうです。

「他の子どもたちと同じように、娘が普通の生活が送れるように、親としては住居を売ってでも支えてゆきたい」と訴えるAnuちゃんのお父さん、そして、Anuちゃん自身のインタビュー動画は、こちらからご覧いただだけます。

◎Facebook動画 – BBC Midlands:

Seven year old Anu from Solihull has a sports blade that allows her to run and jump and dance – but the funding to replace the blade as she grows is uncertain.

東京は2020年のパラリンピック開催にむけて、全ての人があたりまえの生活が送ることができるような都市に生まれ変わることができるのでしょうか。

Anuちゃんの素敵な笑顔、そして元気いっぱいの走りを見て、そんな思いがますます強くなりました。

◎テクノロジー視点で見た競技用義足、難しさの理由(日経BP)

☆本メルマガの送付先メールアドレスの変更をご希望の方、また配信停止をご希望の方は、メールにその旨とご使命を明記の上、unsubscribe-news@etc-eikaiwa.com宛てお送りください。

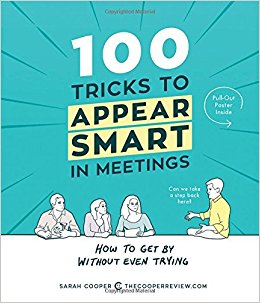

‘That’s a great question’の使い方

今話題の書籍『100 tricks to appear smart in meetings – How to get by without even trying』(邦題『会議でスマートに見せる100の方法』)は、もうお読みになりましたか?

今話題の書籍『100 tricks to appear smart in meetings – How to get by without even trying』(邦題『会議でスマートに見せる100の方法』)は、もうお読みになりましたか?

著者のSara Cooper(サラ・クーパー)さんはジャマイカ生まれ。

3歳の時に両親とともに米国に移住しました。

もともとは役者志望で数々のオーディションに応募するも夢かなわず、Yahoo、そしてGoogleでデザイン関係の仕事に従事。

Google退職後はスタンドアップ・コメディアンしても活躍されています。

サラさんがこの本を書くきっかけとなったのは、彼女がGoogle で会議を仕切る立場なったときでした。

決して会議が得意ではなかったサラさんは、それまで自分が経験してきた会議の中で、「頭がいいなあ」「スマートだなあ」と感じた人々のしぐさや言動をリストアップしていったそうです。

でもそこには、なんとか会議をうまくやり抜けよう(?)としてきた上司や同僚らに対する、彼女独特の皮肉や茶化し、そしてからかいがなどがユーモアーがたっぷりに含まれていました。

それをブログに掲載したところ大反響を呼んだのだそうです。

同書の「Presentation – How to nail the big pitch by not sayingmuch of anything (プレゼンテーション ― たいしたことを言っていないのに、聴衆の心を掴む方法)」の章には、こんな「ずる賢い技」が紹介されています。

Say “That’s a great question” before you avoid each question

(「それはいい質問ですね」といって、質問には答えない)

“That’s a great question” や “That’s a good question” は、難しい質問をされて、回答者が答えに窮した際に、時間稼ぎができる便利なフレーズで、「いい質問ですね」と言いながら、その間に答えを考えればよい、というアドバイスはよく聞きます。

他方、サラさんは、さらに1歩進んで “That’s a great question” を言えば、「質問に答えないでも済む」とした「ズル技」を次のよう解説しています。

Besides being a great way to stall until you can think of a way to avoid the question, complimenting the asker also makes you look like a generous presenter.

(質問者をほめると、答えないで済む方法を思いつくまで時間を引き延ばせるだけでなく、プレゼンターの度量を大きく見せることができます)

After you comment on how great the question is, no one will ever notice when you say something like, “You’ll see the answer if you just keep listening,” “Let me address that at the end,” or “Let’s fallow up about that offline.”

(その質問がいかに素晴らしいかを伝えたら、その後の「このまま聞いていたら答えがわかります」や「終わりに言います」、「あとで直接お答えします」などとあなたが言ったことは、だれも気がつかないだろう)

これは裏を返すと、あなたの質問に対して回答者が ‘That’s a great question’ と答えたら、それは話し手が触れられたくない物事の本質に鋭く切り込んだ質問だったという「サイン」なのかもしれません。

サラさんは出版後の講演で、同書の反響について「実際にこの本の記述の通りにやって失敗した人や反面教師的にとらえている人がいる」と紹介した上で、それでも同書が世界的に話題を呼んでいる理由については、次のように分析しています。

「例えば外国人が異国の地で生きていこうとした場合、その土地で正しいとされるルールは何か、その土地に住んでいる人々は、どのような事柄に価値を置いて生きているのかを、(賛同できるできないは別にして)先ず知ろうとするでしょう」

「ビジネスの世界でも同じことが言えるのかもしれません。会議でどんな振る舞いが評価されるのか、『仕事が出来る人』というイメージを与える人は、会議でどんな行動を取り、何を話すのか、まず知ることから始めるべきなのかも」

最初は外形的であっても、まず知って、できれば真似てみる。

その上で、本当に自分にとって良いと思ったものは取り入れてみてもよいのかもしれません。

サラさんの前の職場であるGoogleで、同書出版後に講演した動画です。

聴衆から「同僚を本のネタにして、気まずくなかった?」等の質問も。

-Sarah Cooper: “100 Tricks to Appear Smart in Meetings” | Talks At Googleより

『会議でスマートに見せる100の方法』の一部は、サラさんのブログで紹介されています。

※ 10 Tricks to Appear Smart in Meetings (英語)

日本語での紹介はこちら。

※会議室で誰よりも賢そうに振る舞うためのすごいトリック

― これを知ってるだけで偉くなれる。

因みに、あたたかい雰囲気漂う同書の挿絵は、会議を題材にしたストックフォト(著作権フリーの写真)やご自身の旦那さんがポーズを取った写真を、サラさんがなぞって書いたとのこと。

噴出しに書かれた台詞は、実際の会議で使えそうなフレーズもあって、こちらも注目です。下記に一部を紹介します。

– Let me just repeat that…

(それ、ちょっと繰り返させて)

– Sorry, I have to take this…

(すみません、これ大事な電話なので出なければなりません)

– We should document this somehow.

(この会話はなんらかの形で記録しておくべきです)

– Is it OK if I move on? Am I going too fast? Is everyone OK, if I move on?

(先に進んで大丈夫? 早すぎます? 皆さんついて来てますか?)

ユーモアー溢れるテーマで、楽しみながら英語の勉強が出来そうです。

※関連書籍

人気の先生紹介 vol.102

ETC英会話News#112

…━━━━━★

‘That’s a great

question’の使い方

★━━━━━…

今話題の書籍『100 tricks to appear smart in meetings – How to get by without even trying』(邦題『会議でスマートに見せる100の方法』)は、もうお読みになりましたか?

著者のSara Cooper(サラ・クーパー)さんはジャマイカ生まれ。

3歳の時に両親とともに米国に移住しました。

もともとは役者志望で数々のオーディションに応募するも夢かなわず、Yahoo、そしてGoogleでデザイン関係の仕事に従事。

Google退職後はスタンドアップ・コメディアンしても活躍されています。

サラさんがこの本を書くきっかけとなったのは、彼女がGoogle で会議を仕切る立場なったときでした。

決して会議が得意ではなかったサラさんは、それまで自分が経験してきた会議の中で、「頭がいいなあ」「スマートだなあ」と感じた人々のしぐさや言動をリストアップしていったそうです。

でもそこには、なんとか会議をうまくやり抜けよう(?)としてきた上司や同僚らに対する、彼女独特の皮肉や茶化し、そしてからかいがなどがユーモアーがたっぷりに含まれていました。

それをブログに掲載したところ大反響を呼んだのだそうです。

同書の「Presentation – How to nail the big pitch by not sayingmuch of anything (プレゼンテーション ― たいしたことを言っていないのに、聴衆の心を掴む方法)」の章には、こんな「ずる賢い技」が紹介されています。

Say “That’s a great question” before you avoid each question

(「それはいい質問ですね」といって、質問には答えない)

“That’s a great question” や “That’s a good question” は、難しい質問をされて、回答者が答えに窮した際に、時間稼ぎができる便利なフレーズで、「いい質問ですね」と言いながら、その間に答えを考えればよい、というアドバイスはよく聞きます。

他方、サラさんは、さらに1歩進んで “That’s a great question” を言えば、「質問に答えないでも済む」とした「ズル技」を次のよう解説しています。

Besides being a great way to stall until you can think of a way to avoid the question, complimenting the asker also makes you look like a generous presenter.

(質問者をほめると、答えないで済む方法を思いつくまで時間を引き延ばせるだけでなく、プレゼンターの度量を大きく見せることができます)

After you comment on how great the question is, no one will ever notice when you say something like, “You’ll see the answer if you just keep listening,” “Let me address that at the end,” or “Let’s fallow up about that offline.”

(その質問がいかに素晴らしいかを伝えたら、その後の「このまま聞いていたら答えがわかります」や「終わりに言います」、「あとで直接お答えします」などとあなたが言ったことは、だれも気がつかないだろう)

これは裏を返すと、あなたの質問に対して回答者が ‘That’s a great question’ と答えたら、それは話し手が触れられたくない物事の本質に鋭く切り込んだ質問だったという「サイン」なのかもしれません。

サラさんは出版後の講演で、同書の反響について「実際にこの本の記述の通りにやって失敗した人や反面教師的にとらえている人がいる」と紹介した上で、それでも同書が世界的に話題を呼んでいる理由については、次のように分析しています。

「例えば外国人が異国の地で生きていこうとした場合、その土地で正しいとされるルールは何か、その土地に住んでいる人々は、どのような事柄に価値を置いて生きているのかを、(賛同できるできないは別にして)先ず知ろうとするでしょう」

「ビジネスの世界でも同じことが言えるのかもしれません。会議でどんな振る舞いが評価されるのか、『仕事が出来る人』というイメージを与える人は、会議でどんな行動を取り、何を話すのか、まず知ることから始めるべきなのかも」

最初は外形的であっても、まず知って、できれば真似てみる。

その上で、本当に自分にとって良いと思ったものは取り入れてみてもよいのかもしれません。

サラさんの前の職場であるGoogleで、同書出版後に講演した動画です。

聴衆から「同僚を本のネタにして、気まずくなかった?」等の質問も。

-Sarah Cooper: “100 Tricks to Appear Smart in Meetings” | Talks At

Google

『会議でスマートに見せる100の方法』の一部は、サラさんのブログで紹介されています。

※ 10 Tricks to Appear Smart in Meetings (英語)

日本語での紹介はこちら。

※会議室で誰よりも賢そうに振る舞うためのすごいトリック

― これを知ってるだけで偉くなれる。

因みに、あたたかい雰囲気漂う同書の挿絵は、会議を題材にしたストックフォト(著作権フリーの写真)やご自身の旦那さんがポーズを取った写真を、サラさんがなぞって書いたとのこと。

噴出しに書かれた台詞は、実際の会議で使えそうなフレーズもあって、こちらも注目です。下記に一部を紹介します。

– Let me just repeat that…

(それ、ちょっと繰り返させて)

– Sorry, I have to take this…

(すみません、これ大事な電話なので出なければなりません)

– We should document this somehow.

(この会話はなんらかの形で記録しておくべきです)

– Is it OK if I move on? Am I going too fast? Is everyone OK, if I

move on?

(先に進んで大丈夫? 早すぎます? 皆さんついて来てますか?)

ユーモアー溢れるテーマで、楽しみながら英語の勉強が出来そうです。

※関連書籍

『100 Tricks to Appear Smart In Meeting』(Sarah Cooper著)

☆本メルマガの送付先メールアドレスの変更をご希望の方、また配信停止をご希望の方は、メールにその旨とご使命を明記の上、unsubscribe-news@etc-eikaiwa.com宛てお送りください。

‘over chocolate cake’の意味は?

Trump told Xi of Syria strikes over ‘beautiful piece of chocolate cake’

(トランプ大統領はシリア攻撃について、絶品のチョコレートケーキを食べながら、習国家主席に伝えた)

アメリカのニュース・チャンネル「フォックス・ビジネス」がトランプ米大統領に行ったインタビューでのひとコマ。

「習近平中国国家主席との会談の際、シリアに対するミサイル攻撃について、どのタイミングで伝えたのか?」との質問にトランプ氏がどう答えたかを、イギリスの新聞「ガーディアン」(4月12日付)が報じています。

https://www.theguardian.com/us-news/2017/apr/12/trump-xi-jinping-chocolate-cake-syria-strikes

さて、この英文で分かりにくかったのが、 ‘over beautiful piece ofchocolate cake’ の‘over’の部分’。

‘over’は通常「~を超えて」のように訳していました。

「”ケーキ越しに”トランプ氏と習近平氏が話した?」などと訳してみましたが、どうも違うようです。

早速、西巣鴨のサイモン先生に質問してみました。

先生は「これはちょっとひどいニュース…」と日本語でつぶやきながらも、次のように説明してくれました。

「この場合の“over”は、“during”、“while eating”の意味です。次のように使います」

Let’s discuss it over lunch.

「それは昼食を食べながら話そう」

We spoke about it over some delicious sushi.

「私たちはおいしい寿司を食べながら、その件について話をした」

チョコレートケーキを食べながら、ミサイル攻撃について話している大国のリーダーたち。

映画に出てきそうな衝撃的なシーンですが、現実の話しのようです。

さて、対外政策に関しては批判的な論調が多いトランプ氏ですが、他方、国内雇用政策に対する米国民の期待は、就任から100日がたった今も強まっているようです。

トランプ氏は、石炭採掘の影響から河川を保護する規則(streamprotection rule)を廃止する議会決議案に署名しました。

この規制が施行されていたら、最大で7万8千人の炭鉱労働者が職を失うと言われていました。

下記は、炭鉱夫として働く夫を持つウエストヴァージニア州のクリスティーナさんのお話です。

※President Trump Has Been Good News for Coal-Country Families

また、米国北東部に位置するミシガン州では、2000年以降製造業において30万人の雇用が喪失したと言われています。

過去2回オバマ氏に投票したという労働者の方々が、今はトランプ氏に大きな期待を寄せています。

※This is the best news Donald Trump has had in a while

このようなトランプ氏の政策は、今後日本にはどのような影響を与えていくのでしょう。

今まで以上に海外のニュースに注目する必要がありそうです。

こんな風に、英語のニュースを調べていて、わからなかったこと、聞き取れなかった部分をメモしておいて、レッスンの際にどんどん先生に質問をしてみてください。

疑問がパーッと晴れたときの感覚は、とてもよい心地。

これを「アハ!体験」というのかも知れません。

それまで抱えていた疑問が、今度は知識となって自分自身を支えてくれるに違いありません。

※関連リンク

英文e-mailは短文で。一つの英単語ですべての状況を説明できる語句を探す―サイモン先生インタビュー

☆本メルマガの送付先メールアドレスの変更をご希望の方、また配信停止をご希望の方は、メールにその旨とご使命を明記の上、unsubscribe-news@etc-eikaiwa.com宛てお送りください。

人気の先生紹介 vol.101

News111 モバイル版

…━━━━━★

‘over chocolate cake’の意味は?

★━━━━━…

Trump told Xi of Syria strikes over ‘beautiful piece of chocolate cake’

(トランプ大統領はシリア攻撃について、絶品のチョコレートケーキを食べながら、習国家主席に伝えた)

アメリカのニュース・チャンネル「フォックス・ビジネス」がトランプ米大統領に行ったインタビューでのひとコマ。

「習近平中国国家主席との会談の際、シリアに対するミサイル攻撃について、どのタイミングで伝えたのか?」との質問にトランプ氏がどう答えたかを、イギリスの新聞「ガーディアン」(4月12日付)が報じています。

https://www.theguardian.com/us-news/2017/apr/12/trump-xi-jinping-chocolate-cake-syria-strikes

さて、この英文で分かりにくかったのが、 ‘over beautiful piece ofchocolate cake’ の’over’の部分’。

‘over’は通常「~を超えて」のように訳していました。

「”ケーキ越しに”トランプ氏と習近平氏が話した?」などと訳してみましたが、どうも違うようです。

早速、西巣鴨のサイモン先生に質問してみました。

先生は「これはちょっとひどいニュース…」と日本語でつぶやきながらも、次のように説明してくれました。

「この場合の“over”は、“during”、“while eating”の意味です。次のように使います」

Let’s discuss it over lunch.

「それは昼食を食べながら話そう」

We spoke about it over some delicious sushi.

「私たちはおいしい寿司を食べながら、その件について話をした」

チョコレートケーキを食べながら、ミサイル攻撃について話している大国のリーダーたち。

映画に出てきそうな衝撃的なシーンですが、現実の話しのようです。

さて、対外政策に関しては批判的な論調が多いトランプ氏ですが、他方、国内雇用政策に対する米国民の期待は、就任から100日がたった今も強まっているようです。

トランプ氏は、石炭採掘の影響から河川を保護する規則(streamprotection rule)を廃止する議会決議案に署名しました。

この規制が施行されていたら、最大で7万8千人の炭鉱労働者が職を失うと言われていました。

下記は、炭鉱夫として働く夫を持つウエストヴァージニア州のクリスティーナさんのお話です。

※President Trump Has Been Good News for Coal-Country Families

また、米国北東部に位置するミシガン州では、2000年以降製造業において30万人の雇用が喪失したと言われています。

過去2回オバマ氏に投票したという労働者の方々が、今はトランプ氏に大きな期待を寄せています。

※This is the best news Donald Trump has had in a while

このようなトランプ氏の政策は、今後日本にはどのような影響を与えていくのでしょう。

今まで以上に海外のニュースに注目する必要がありそうです。

こんな風に、英語のニュースを調べていて、わからなかったこと、聞き取れなかった部分をメモしておいて、レッスンの際にどんどん先生に質問をしてみてください。

疑問がパーッと晴れたときの感覚は、とてもよい心地。

これを「アハ!体験」というのかも知れません。

それまで抱えていた疑問が、今度は知識となって自分自身を支えてくれるに違いありません。

※関連リンク

英文e-mailは短文で。一つの英単語ですべての状況を説明できる語句を探す―サイモン先生インタビュー

☆本メルマガの送付先メールアドレスの変更をご希望の方、また配信停止をご希望の方は、メールにその旨とご使命を明記の上、unsubscribe-news@etc-eikaiwa.com宛てお送りください。

英文e-mailは短文で。一つの英単語ですべての状況を説明できる語句を探す ―サイモン先生(板橋本町) ETCマンツーマン英会話

― まずサイモン先生の自己紹介をお願いします。

オランダ生まれです。5歳の時に家族がオーストラリアに移住。メルボルンのそばにある田舎で育ちました。32年前に単身でシドニーに引越し、そこである日本人に出会いました。現在の私の妻です。その3年後の2006年来日し、現在にいたります。

― ご自身の性格については、どのように思いますか?

楽しいことが大好き。ですから、レッスンでも生徒さんに楽しんでもらえるように心がけています。親しみやすく、好奇心の強い性格だと思います。新しいことにチャレンジして、学ぶこと、知識を身につけることも好き。現在は漢字を勉強しています。

オーストラリアで建築業に従事していたこともありますが、新しいものを創造し、造り上げることが大好きです。時間に余裕があった頃にはサーフィンもやっていました。行動的で常に身体を動かしています。

― 先生がレッスンを行う際に、常に気に留めていることはありますか?

ひとりひとりの生徒さんが、英語に関して具体的にどんな点に問題を抱えているか、苦手なのかということです。発音なのか、文法なのか、それともボキャブラリーなのか、リスニングなのか。それは生徒さんによって異なります。英語のレベルもTOEICで900点という高得点を取った方から、初歩的な英語しか話せない方まで、様々いらっしゃいますので。

私は、それぞれの生徒さんの抱える問題を把握して、その生徒さんが確実に新しい何かを学べるようなレッスンをしたいと思っています。生徒さんがレッスンを満足して楽しんでくださっているかどうかは、生徒さんの表情を見ればすぐにわかります。

― 先生オリジナルのレッスン方法、カリキュラムのようなものを用いることもあるのですか?

カリキュラムを用いたレッスンには一長一短があります。それぞれ生徒さんが学ぶスピードも異なりますので、特定のカリキュラムがすべての生徒さんにマッチするとは言いがたいです。

カリキュラムを用いたレッスンには一長一短があります。それぞれ生徒さんが学ぶスピードも異なりますので、特定のカリキュラムがすべての生徒さんにマッチするとは言いがたいです。

私はかつてGABAで教えていたことがあります。GABAは独自のすばらしいレッスン方法を持っています。そのオリジナル・メソッドには、様々な形態のワークショップやTOIEC学習法など、生徒さんの役に立つたいへん優れた点があります。

他方、繰り返しになりますが、それがすべての生徒さんに合っていたとは、個人的には思えません。レッスンで私が生徒さんによくする質問は「今日のレッスンで何が一番役に立ちましたか?」というもの。レッスン方法が何であれ、生徒さんの役に立たなければ意味がありません。

また、生徒さんが興味深いと感じること。面白いと思うことも、非常に重要なことです。私は現在、漢字の学習にとても苦戦していますが、でも面白いと思った漢字はすぐに覚えられるのです。

たとえばラーメン屋で見つけた「安い」という漢字。家を意味するウ冠に「女」と書きます。最初は「女性が家にいるとなぜ安い?」と不思議に思いました。実はそうではなくて「女性も家のなかでは安心」という意味からできた漢字だと知り合点がいきました。こんなふうに興味を持った漢字はどんどん頭に入ってきます。

― 現在ETC英会話の複数名の生徒さんに教えていただいています。それぞれのレッスンはどんな雰囲気ですか?

Hさんにとって英語を学ぶことは、趣味のひとつのようです。他方とても一生懸命です。「Duolingo」という英語学習の無料アプリがあるのですが、そこでわからなかった部分を質問。また、NHKテレビなどで英語の番組をよくご覧になっており、その週の放送で理解できなかった英文の意味を質問したりしています。

Yさんは、主に英語表現の修正について。「この言い方は正しいか」「もっとよい表現方法はないか」「この文脈においてもっと適切な語句はないか」などの質問が中心になっています。

Tさんは、最近インドから帰国したばかり。ご自身の英語に非常に自信を持っています。現在はインドでの出来事について話をしながら、さらに英語のブラッシュアップを目指しています。

Yさんは、リスニングに問題があるようなのでその強化を。Kさんは、現在アメリカ人の顧客に対して行うプレゼンテーションの練習をしています。

― 英文e-mailの書き方も指導されていますね

これは複数の生徒さんに行っています。皆さんに共通するのは、一文にたくさんの文字を詰め込みすぎて長文になってしまっていること。これに文法的な間違いが加わると、ほとんど意味が伝わらなくなくなります。ネイティブスピーカーはもっと短文を使って文章を書きます。

一文を短い文に分割することはもちろんですが、語彙の選び方もポイントです。たとえば日本語の「花見」を英語で表現しようとすると、“flower viewing”とか、“picnics in the flower trees”となってしまいます。これを日本語は「花見」というたった二文字で説明できています。

その逆もあるわけです。たった一つの英単語で、すべての状況を説明できる語句があるのです。このようなアドバイスをしながら、英文e-mailの書き方について学んでいます。

― 英語について質問をしてよろしいですか? まずはウィキペディアにあったこの英文です。“Alan Berg was known for his largely liberal, outspoken viewpoints and confrontational interview style.” この“largely”はどのような意味でしょうか。

(Wikipedia 記事リンク)

※Alan Berg

“mostly”(「大抵~、ほとんどは」)に置き換えることができると思います。

― “very liberal”と言い換えることはできますか?

奇妙な感じがしますね。“very liberal”は言わないと思います。

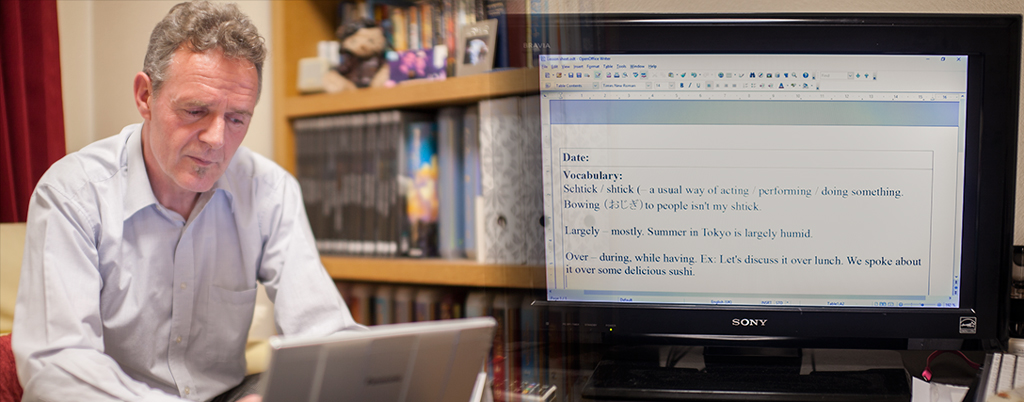

(そう言いながら、先生はラップトップパソコンを始動し、部屋の中心にあるディスプレーに接続。“largely”の意味とその例文を打ち込むとディスプレーに映し出されました。生徒さんは先生の説明をディスプレー上で視覚的にも確認することができます)

― この文章の書き手はなぜ “mostly liberal”ではなく、“largely liberal”という表現を使ったと思いますか? 意味やニュアンス上どのような違いが生じるのでしょう?

一般的な会話では “mostly”が使われると思います。“largely”からは洗練された、より教育レベルの高い印象を受けます。これはウィキペディアに書かれていた文章ですね。その辺も関係しているのかもしれません。

― 次はCNNのニュース・タイトルから質問です。“Trump, Xi talked Syria strike over ‘beautiful’ chocolate cake” 通常“over”は「超える」の意味で使いますが、ここではどのような意味なのでしょうか。

(ニュース記事リンク)

“※Trump, Xi talked Syria strike over ‘beautiful’ chocolate cake”

これはちょっとひどいニュースですね。この場合の“over”は、“during”、“while eating”の意味です。

「トランプ大統領は、極上のチョコレートケーキを食べながら、周国家主席にシリア攻撃について話した」

この“over”は、次のように使います。

Let’s discuss it over lunch.

「それは昼食を食べながら話そう」

We spoke about it over some delicious sushi.

「私たちはおいしい寿司を食べながら、その件について話をした」

(ここまで打ち込むと、今度は先生はプリントアウトして渡してくました)

(ここまで打ち込むと、今度は先生はプリントアウトして渡してくました)

― これはよい復習になりますね。生徒さんは先生の話(聴覚)だけではなく、視覚でも英文を確認できるとても良い方法ですね。今日はどうもありがとうござます。

(※)2017年7月に板橋本町へ引越しました。

【サイモン先生の撮影動画】「DIY:廃屋をよみがえらす」

人気の先生紹介 vol.100

News110 モバイル版

…━━━━━★

3歳児のように

英語を吸収しよう!

★━━━━━…

“Where did you find me when I was a baby?”

赤ちゃんだった私を、お母さんはどこで見つけたの?

子どもは3歳になると自分の言葉で意思疎通ができるようになります。

すると、いろいろなことに好奇心旺盛となり、「なんで?」「どうして?」と次々と質問をするようになります。

たくさんの質問を繰り返すことで、自分と外の世界との関係について理解し、また言葉についてもこの時期に子どもは猛スピードで学んでいるのに違いありません。

外国語を学ぶ私たちも、3歳児のように新しい言葉をどんどん吸収できたらと思うことがあります。そのためには、疑問に思った単語や表現を疑問に思ったときに、ネイティブスピーカーに質問できる環境を作ることが大切なのではないでしょうか。

カナダ・トロント市在住の自主映画作家Kelly O’Brien(ケリー・オブライエン)さんが、先月素敵な動画作品を発表しました。

Kellyさんは元テレビ・ディレクター。現在は長女のEmma(エマ)ちゃん、生まれながらにして脳に障害を持つ息子のTeddy(テディー)くん、そして末娘のWillow(ウイロー)ちゃんという3人の子どもを育てる母親でもあります。

Kellyさんは、Willowちゃんがこれまでに発した数々の質問を書き留めていました。

そして、Willowちゃんがまだ3歳の時に、それをもう一度暗誦させて、3分半のドキュメンタリーフィルムを作成したのです。

作品のタイトルは『How does life live?』(命はどうやって生きているの?)。

8ミリフィルムで撮影した趣のある作品です。

とどまることなく溢れ出るように続くWillowちゃんの質問は、思わず微笑んでしまうような子どもらしいものから、人体の仕組み、生命の不思議さ、宇宙のあり方の根源に触れるようなものまで様々ありました。

全体がひとつの詩のようでもあります。

また、母にとってはその質問が発せられた一瞬一瞬が想起される、娘との美しい思い出の集合体なのかもしれません。

動画は下記のURLでご覧いただけます。

“How does life live?“ (The New York Times)

Willowちゃんはこんな質問をしていました。

“How does life live?“

命はどうやって生きているの?

“Can girls be robots?“

女の子はロボットになれるの?

“How many dogs are there in this world?“

この世界には何匹の犬がいるの?

“Why boys cut the hair?“

どうして男の子は髪を切るの?

“How do you make water?“

水はどうやって作るの?

“Why do you like beautiful things so much?“

どうしてきれいなものがそんなに好きなの?

“Why did you pick flowers and they die?“

お花を摘むとどうして枯れるの?

“Why are there so many people who don’t know me?“

私を知らないひとがどうしてこんなにたくさんいるの?

“What is the heart beat?“

心臓の鼓動って何?

“How does food turn into poo?”

食べ物はどうやってうんちになるの?

“How do you be a mermaid?“

人魚にはどうやってなるの?

“Where can we see angels?“

どこで天使に会えるの?

“Do blue butterflies eat parts of the sky?”

青い蝶は空の一部を食べているの?

“Why are we humans?“

どうして私たちは人間なの?

“Why do trees just stand there?“

どうして木はあそこにただ立っているの?

“What does ‘extinct’ mean?“

「絶滅」って何?

“Why are we gonna die?“

どうして私たちは死ぬの?

“How did people get killed?“

どうやって人は殺されたの?

“What is ‘fragile’ ?“

「もろい」って何?

“When did the world ever start?“

この世界はいつ始まったの?

実はうまくディクテーションできない箇所もありましたが、次回のレッスンで先生に動画を見てもらいながら教えてもらおうと思います。

ところで、この作品の発表から遡ること3年前の2014年3月11日に、Kellyさんは『My Brother, Teddy』(私の弟、テディ)という作品を発表しています。

長女のEmmaちゃんが好きな事柄や、弟に寄せる思いなどについて語っています。

当時Emmaちゃんは6歳、Teddyくんが3歳。Willowちゃんはまだ生まれていませんでした。

よろしければこちらもぜひご覧になってください。

約6分の動画です。

‘My Brother, Teddy’ (The New York Times)

☆本メルマガの送付先メールアドレスの変更をご希望の方、また配信停止をご希望の方は、メールにその旨とご使命を明記の上、unsubscribe-news@etc-eikaiwa.com宛てお送りください。

3歳児のように英語を吸収しよう!

”Where did you find me when I was a baby?”

赤ちゃんだった私を、お母さんはどこで見つけたの?

子どもは3歳になると自分の言葉で意思疎通ができるようになります。すると、いろいろなことに好奇心旺盛となり、「なんで?」「どうして?」と次々と質問をするようになります。

たくさんの質問を繰り返すことで、自分と外の世界との関係について理解し、また言葉についてもこの時期に子どもは猛スピードで学んでいるのに違いありません。

外国語を学ぶ私たちも、3歳児のように新しい言葉をどんどん吸収できたらと思うことがあります。そのためには、疑問に思った単語や表現を疑問に思ったときに、ネイティブスピーカーに質問できる環境を作ることが大切なのではないでしょうか。

カナダ・トロント市在住の自主映画作家Kelly O’Brien(ケリー・オブライエン)さんが、先月素敵な動画作品を発表しました。

Kellyさんは元テレビ・ディレクター。現在は長女のEmma(エマ)ちゃん、生まれながらにして脳に障害を持つ息子のTeddy(テディー)くん、そして末娘のWillow(ウイロー)ちゃんという3人の子どもを育てる母親でもあります。

Kellyさんは、Willowちゃんがこれまでに発した数々の質問を書き留めていました。そして、Willowちゃんがまだ3歳の時に、それをもう一度暗誦させて、3分半のドキュメンタリーフィルムを作成したのです。

作品のタイトルは『How does life live?』(命はどうやって生きているの?)。8ミリフィルムで撮影した趣のある作品です。

とどまることなく溢れ出るように続くWillowちゃんの質問は、思わず微笑んでしまうような子どもらしいものから、人体の仕組み、生命の不思議さ、宇宙のあり方の根源に触れるようなものまで様々ありました。

全体がひとつの詩のようでもあります。また、母にとってはその質問が発せられた一瞬一瞬が想起される、娘との美しい思い出の集合体なのかもしれません。

“How does life live?“ (The New York Times)

Willowちゃんはこんな質問をしていました。

“How does life live?“

命はどうやって生きているの?

“Can girls be robots?“

女の子はロボットになれるの?

“How many dogs are there in this world?“

この世界には何匹の犬がいるの?

“Why boys cut the hair?“

どうして男の子は髪を切るの?

“How do you make water?“

水はどうやって作るの?

“Why do you like beautiful things so much?“

どうしてきれいなものがそんなに好きなの?

“Why did you pick flowers and they die?“

お花を摘むとどうして枯れるの?

“Why are there so many people who don’t know me?“

私を知らないひとがどうしてこんなにたくさんいるの?

“What is the heart beat?“

心臓の鼓動って何?

”How does food turn into poo?”

食べ物はどうやってうんちになるの?

“How do you be a mermaid?“

人魚にはどうやってなるの?

“Where can we see angels?“

どこで天使に会えるの?

”Do blue butterflies eat parts of the sky?”

青い蝶は空の一部を食べているの?

“Why are we humans?“

どうして私たちは人間なの?

“Why do trees just stand there?“

どうして木はあそこにただ立っているの?

“What does ‘extinct’ mean?“

「絶滅」って何?

“Why are we gonna die?“

どうして私たちは死ぬの?

“How did people get killed?“

どうやって人は殺されたの?

“What is ‘fragile’ ?“

「もろい」って何?

“When did the world ever start?“

この世界はいつ始まったの?

実はうまくディクテーションできない箇所もありましたが、次回のレッスンで先生に動画を見てもらいながら教えてもらおうと思います。

ところで、この作品の発表から遡ること3年前の2014年3月11日に、Kellyさんは『My Brother, Teddy』(私の弟、テディ)という作品を発表しています。長女のEmmaちゃんが好きな事柄や、弟に寄せる思いなどについて語っています。当時Emmaちゃんは6歳、Teddyくんが3歳。Willowちゃんはまだ生まれていませんでした。

よろしければこちらもぜひご覧になってください。約6分の動画です。

‘My Brother, Teddy’ (The New York Times)

※関連インタビュー

How one Toronto mom reclaimed her artistic life by using Facebook

異なる人々の文化を尊重し、その人々のありように尊敬の念を抱くこと―ドナルド先生(福生・横田基地) ETCマンツーマン英会話

<<休止・帰国された先生のページです>>

― どのような目的で日本にいらっしゃったのですか?

― どのような目的で日本にいらっしゃったのですか?

妻が米軍の仕事をしているために来日しました。今まで、生まれ故郷をこんなに遠く離れて暮らしたことがなかったので、来日は私にとって絶好の機会でした。私は旅行が大好きなのです。

― お生まれはどちらですか?

アメリカ第三の都市であるシカゴで生まれました。ただし、シカゴは生まれただけで、実際に住んだことはないんです。父が空軍に勤めていた関係で、私が生まれた後すぐに、ヨーロッパに転勤になりました。ドイツ、オランダで暮らしました。

私がまだ幼いうちに、アメリカ北東部にあるメイン州バンゴー に帰ってきました。しばらくして、さらに南下してデラウェア州に引っ越し、その後も転勤を繰り返していました。

― 学校では何を専攻されたのですか?

ワシントン州立大で政治学の学位を取得しました。大統領を選出する選挙人団(electoral college)の成り立ちや、その機能などついても学びました。アメリカの選挙人制度に関しては、私なりの意見はありますが、ここでは控えますね。歴史についても学ぶのも大好きでした。

ワシントン州立大で政治学の学位を取得しました。大統領を選出する選挙人団(electoral college)の成り立ちや、その機能などついても学びました。アメリカの選挙人制度に関しては、私なりの意見はありますが、ここでは控えますね。歴史についても学ぶのも大好きでした。

他には、カウンセラーの資格を取り、テキサス州でドラッグ・アルコールのカウンセラーとして働いていたこともあります。

― カウンセラーは、相手の考え方や感じ方を理解する必要があるので、高いコミュニケーション能力が必要とされるお仕事ですね。教育に携わったご経験はあるのでしょうか?

アメリカで子どもたちに英語や数学を教える家庭教師をしていました。教えることはもちろんですが、私は人と接することを何より楽しく感じるのです。

― 現在、ETC英会話で講師として活躍されていますが、どんな感想をお持ちですか?

お部屋は奥様のコレクションという調度品が素敵な空間を演出していました。

教えるという行為を通して、日本で暮らす人々や文化について、私自身が学ぶという貴重な機会をいただいています。今まで本を読むだけでは十分に理解できなかった事柄が、現実の体験にも裏付けられて、わかるようになってきました。

この土地に住み、自身の経験を通して感じること、異なった文化や背景を持つ様々な人々と対話をするということは、とても大切なのだということを痛感しています。

― とても良い経験ですね

はい。他方、生徒さんにとって、アメリカの文化や背景、歴史などをお伝えするという意味において、私はアメリカから派遣された「外交大使」であるとも言えるわけです。

生徒さんとひざを突き合わせ話をしていて、とても素敵だと感じるのは、私たちには異なる点よりも、共通する点のほうが多いことに気がつくことです。

たとえ食べ物の好みが違ったとしても、私たちは人生においてみな同じものを求めているのです。希望を持つこと、長く健康に生きていくこと、経済的に富裕であること、等々。

たとえ食べ物の好みが違ったとしても、私たちは人生においてみな同じものを求めているのです。希望を持つこと、長く健康に生きていくこと、経済的に富裕であること、等々。

そして、そのことを理解することは、他の国の人々の異なった文化を尊重し、その人々のありように対して尊敬の念を抱くことにつながっていくのです。本当に素敵なことだと思います。

― 最後に先生の趣味について教えてください

中学校時代は、バスケットボール、フットボール、野球、サッカーをやっていました。現在は週三日のペースでジムに通っています。また、最近ゴルフを始めました。テレビで見ていたときは簡単そうに見えたのですが、いざやってみると、それが間違いであったことに気がつきました。写真を撮ることも趣味のひとつです。

― 今日はとても興味深いお話をありがとうございました

<入場時に関して>

・18歳以上はの方は、下記の3種類のうちいずれかの写真つき身分証が必要です。

◎パスポート(有効期限内のもの)

◎運転免許証

※本籍の記載のない免許証(IC内蔵型)を使用する場合は、暗証番号8桁(4桁×2)の入力が必要です。覚えていらっしゃらない方は、 あらかじめ警察署に行き、ご自分の暗証番号の確認をして下さい。暗証番号が判らない場合は、基地への入場が出来ません。

◎写真付き住民基本台帳カード

・小学生以下のお子様の身分証は必要ありません。

・中・高校生は学生証が必要です。

・18歳以下は保護者の同行が必要です。

・横田基地に入場できる国籍は限定されております。日本とアメリカ以外の国籍の方は、あらかじめお知らせください。

<車の入場の手続き>

・事前に申請が必要です。

・車検証と任意・自賠責保険の証書(コピー不可)が必要です。あらかじめ整備手帳から出してご用意下さい。

・フロントガラスに車検のシールが貼られていない車、ナンバープレートにカバーのある車、違法な改造のされた車などは、入場が許可されません。

<入場方法>

・入場するためには、「スポンサー」(保証人)がゲートに迎えにくるが必要があります。

・ETC英会話の先生が「スポンサー」となりますので、あらかじめ時間を決めてゲート前(または福生駅)まで迎えに来てもらってください。

・スポンサーと一緒にビジターセンター(第2ゲート横)で、入場手続き行います。

・上記の身分証明書の確認、電話番号の記入、顔写真撮影の後、ゲスト・パス(GUEST PASS)が発行されます。

・ゲートで身分証明書とゲスト・パスのチェックの後、入場となります。

・なおゲストパスは、出場する際に必ずゲート脇にある回収ポストに返却してください。返却を忘れると、次回入場できなくなるなどの問題が生じる可能性があります。

<基地に関して>

・横田基地内の撮影は禁止されています。

・横田基地内では常に先生と一緒に行動します。単独での行動は出来ません。

<ドナルド先生のレッスン時間、場所などについて>

・先生の居住区は、第二ゲート(基地の西側)から入り、基地を南北に走る滑走路を横切った、東側に位置します。福生ゲートからは車で約15分かります。入場手続きの時間も含めると、30分以上必要となります。

(※参考:横田基地は総面積7.136km2(東京ドーム約152個分)。南北約4.5km、東西約2.9km)

・お時間に余裕のない生徒さんは、ゲートに近い基地内のカフェやコミュニティセンター、または福生駅前のカフェなどでもレッスンが可能です。

・お時間に余裕があり基地内レッスンをご希望の生徒さんで、電車でいらっしゃる場合は、福生駅までドナルド先生の車の送迎付きでレッスン可能です。

・レッスン時間は、先生のお宅に着いてから60分となります。

人気の先生紹介 vol.99

News109 モバイル版

…━━━━━★

「福島第一原発事故」は英語で?

★━━━━━…

外国人の方に、日本のことを英語で説明しようとすると、言葉に詰まってしまうことがよくあります。

特に時事問題などは、その出来事に関する重要な語句を、英語で言えないことに、あらためて気づきます。

時事問題の英文キーワードを、入手するお薦めの方法の1つが、外国人特派員協会が主催する記者会見です。

日本で話題となっている様々な分野の様々な方々が会見を行っています。

(先日は”Pen-Pineapple-Apple-Pen”が大ヒットしたピコ太郎さんも登壇していました。)

※PIKOTARO: Why PPAP Takes Over Internet?

気になる語句の英訳は、通訳の方の英語から拾っていけばいいのです。

今回注目したのは、福島第一原発事故により、住み慣れた土地から小学生の娘さんと共に避難を余儀なくされた福島県民の女性と、環境保護団体グリ

ンピース、そして人権保護団体による次の会見です。

※Ulrich, Ito & Matsumoto: Nuclear disaster & related violations of

Women and children’s human rights

震災から6年間、毎年東日本大震災発生日に合わせて開かれてきた首相記者会見ですが、今年は取りやめになりました。

政府関係者によれば、震災から6年となり「一定の節目を越えた」からとのことです。

「節目」とされた現在、被災地はどのような状況なのでしょうか。

今月末、福島第一原発事故のため福島県内の「避難指示区域」以外から逃れてきた「自主避難者」への住宅の無償提供が終了となります。

また、福島県内の4町村に出された「避難指示」を、3月31日には浪江町、川俣町、飯舘村、4月1日に富岡町に対して、一斉解除されます。

これによって、この4町村から避難していた方々も、4月以降は「自主避難者」と見なされます。3万2千人の方が対象となるそうです。

他方、国際環境保護団体のグリーンピースが、住民の帰還が予定される飯舘村の7軒の居住区において、放射能のモニタリング調査を行いました。

結果は、空間線量は下がっていますが、土壌や山林、子供達が遊ぶ公園などは、充分な除染が行われておらず、未だに高い線量のままだと報告しています。

住宅支援を打ち切られ、生活に困窮しても、高い放射線量による子供達の健康への影響を考え、ふるさとに帰れないという方々が、悲痛な声を上げています。

同会見から「汚染」「除染」「甲状腺がん」「いじめ」など、気になるキーワードを書き出してみました。

参考にしてください。

– The Fukushima Daiichi Nuclear Disaster

福島第一原発事故

– contaminate

(放射能)汚染する

– decontaminate

汚染除去する、除染する

– the huge gender disparity in wage and employment in Japan

日本の賃金、雇用における非常に大きな男女格差

– resettlement

再定住

– Nuclear Disaster Victims’ Support Act

原子力災害被害者支援法

– This act clearly stipulates what the Japanese government is obligated

to do for nuclear survivors of Fukushima accident.

この法律は福島原子力事故から逃れた人々に対する日本政府の義務を明確に

規定している

– We are calling on the Abe government to take immediate action

我々は即座に行動するよう安倍政権に要求する

– the extending housing support

住居支援の延長

– self evacuees from outside of the designated zone

避難指示地域外からの自主避難者たち

– the great human right violation

重大な人権侵害

– huge amount of nuclear wastes

膨大な量の放射性廃棄物(核廃棄物)

– 183 children were diagnosed or doubted as Thyroid cancer

183名の子どもが甲状腺がん、もしくはその疑いがあるとされた

– a lot of bullying for the evacuated children happened in Niigata,

Tokyo and Yokohama

非難した子供達に対するいじめが、新潟、東京、横浜で多数発生している

– We are not saying that people should be forced to stay away or

forced to leave in this moment.

But we are saying that people have the right to choose.

人々が立ち入らないようにさせるべきだとか、移住させるべきだと、私達は現時点

で言っているのではない。

しかし、人々に選択する権利を与えるべきだと言っている。

また、グリーンピースは福島の放射線状況と、原発事故における女性と子どもの人権についてレポートを作成しています。

こちらは、英語版と日本語版が公開されています。両方を読み比べながら、キーワードとなる日本語は、英語版でチェックしていくのにも役立ちそうです。

※参照リンク

報告書『遠い日常:福島・飯舘村の民家における放射線の状況と潜在的生涯被ばく線量』

(英文) No return to Normal: Feb. 2017 – Greenpeace Iitate Case Studies

(英文) Unequal Impact: Women’s and Children’s Human Rights Violations and

the Fukushima Daiichi Nuclear Disaster

2017/03/10 グリーンピース声明: 政府がまもるべきは、原子力産業ではな

く原発事故被害者の人権ーー東電福島第一原発事故から6年を受けて

(英文) 2017/03/10 Resettlement in contaminated areas steamrolls ahead

as residents mark Fukushima anniversary

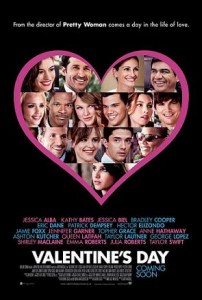

「バレンタイン(Valentine)」で使われる英文フレーズ

カレンダーが2月に変わったとたんに、街中に溢れる「バレンタインデー」の文字とハートマーク。

カレンダーが2月に変わったとたんに、街中に溢れる「バレンタインデー」の文字とハートマーク。

そもそも「バレンタイン」って何?いや、聖バレンタイン(St Valentine)とは誰なのでしょうか?

映画『Valentine’s Day』(バレンタインデー)は、ロサンゼルスに住む老若男女10組、別々カップルのそれぞれバレンタインデーを描いています。

小学校教師のジュリアは、バレンタインの歴史について、生徒達に次のように説明しています。

In ancient Rome Emperor Claudius II. Who was also known as Claudius the Cruel. Claudius the Cruel banned all marriages, because he wanted his soldiers to concentrate on war.

(古代ローマで冷酷で知られたクラディウス2世が、兵士を戦争に集中させるために結婚を禁止しました)

But there was a priest who was known as Valentine who secretly married everyone anyway, because he believed in love.

(でも、バレンタインという司祭がこっそり兵士を結婚させました。なぜなら彼は愛の力を信じていたから)

Claudius found out about the marriages. And he threw Valentine in jail.

(気づいた皇帝は彼を投獄しました)

On February the 14th. Valentine wrote a note to his beloved and he signed it:”Farewell. From your Valentine.”

(2月14日、バレンタインは家族への手紙に記したのです。「さよなら、あなたのバレンタインより」)

2月14日はバレンタイン司教が処刑された日とも言われています。

この手紙の”From your Valentine”は、「あなたの恋人より」という意味で、その後バレンタイン・カード等の署名の決まり文句として使われるようになったそうです。

バレンタインデーには、他にどんな英語フレーズがよく使われるのでしょうか。

再び映画『Valentine’s Day』の台詞に注目してみました。

何度も登場したのは、このフレーズです。

Happy Valentine’s Day.

(バレンタインおめでとう)

2月14日のフライトでも、機長が機内放送でこんな挨拶をしていました。

We wanted to wish everyone a happy Valentine’s Day.

(バレンタインおめでとうござます)

キャビンアテンダントの胸のバッチ、そして、男性が女性に送ったハート型のロボットに、こんなフレーズが刻まれていました。

Be my Valentine.

(特別なあなたへ / 私の特別な人になって)

男性が意中の女性に箱に入ったバラを贈りました。

予想外の相手からの贈り物に驚いた女性が “For me?”(私に?)と尋ねると、男性はこう答えます。

You’re my Valentine.

(あなたは私の特別な人)

ご存知のように、日本でバレンタインデーは、女性から男性へチョコレートを送って、女性から一方通行的に愛情表明をする日だというのが一般的な認識になってしまっています。

欧米のように、男女関係なく、意中の人にどうやってその思いを伝えるか、皆が頭も心も使って精一杯この日を過ごしたほうが、わくわく、どきどきして楽しいのではと思いましたが、それはそれでたいへんのようです。

映画では、バレンタインデーにふられてしまう悲しいストーリーもたくさんあることに触れ、その上でアフガニスタンの詩人ルーミー(Rumi)の800年前 のこんな言葉を紹介しています。

“All we really want is love’s confusing joy.”

(人が求めるのは、恋のややこしい喜びだけ)

ということで、

Happy Valentine’s Day to all of you.

(皆さん、素敵なバレンタインデーを)

(*)参考 映画『バレンタインデー』

人気の先生紹介 vol.98

◆アレックス先生(麻布十番)

◆チャールズ先生(湘南台)

◆ロバート先生(八千代台)

◆チャールズ先生(横浜・大坂上)

◆リタ先生(六本木/大使館住宅)

◆トニー先生(京急梅屋敷)

◆イネス先生(尾山台とその周辺駅のカフェ)

◆ロレット先生(西大井)

◆マイク先生(新小岩)

◆リサ先生(江戸川橋)

◆ナオミ先生(荻窪)

◆ミッチェル先生(狛江)

藤沢市湘南台のチャールズ先生、千葉花見川団地ではアメリカ人、60代の既婚男性で日本永住の先生もレッスンを開始しました。

詳細は、事務局にお問い合わせ下さい。

ETCマンツーマン英会話 赤塚

赤塚の先生はスウェーデン系アメリカ人男性、50代。高校などでの英語講師の他、ご自宅でも教えています。

赤塚の先生はスウェーデン系アメリカ人男性、50代。高校などでの英語講師の他、ご自宅でも教えています。

医療用語にも詳しく看護師の資格もお持ちです。ますます国際化が進む医療の世界。実務で使える英語を習得するには、専門用語を理解している先生に指導を受けるのが何より効果的です。

先生の空き時間は事務局にお問合せください。

◎最寄駅 赤塚

☆先生の自己紹介文

=====

Please let me introduce myself to you briefly. I was born in Seattle WA in the USA where I grow up and attended school. My father is American & my mother is from Sweden so I can speak Swedish as well. I studied emergency medicine and worked as paramedic for a while.

I came to Japan after meeting my Japanese wife in Australia while traveling there. I enjoy regular hobbies such as reading, music, movies, writing, origami, sports, current issues, politics, history.

I’ve lived in Japan a couple of years and can speak some Japanese. I’ve knowledge about Japan such as its culture, social structure, education, religion, history, entertainment, sports, arts and much more. I’ve taught English in Japan with great joy while living here and working with the American & Swedish embassy as an consultant.

Whatever English you wish to learn and improve I have the skills and experience to help you on the right track with your progress.

At the trial lesson we’ll discuss what English you want to excel in and I’ll lay out a proper lesson plan for you to follow with the ideal material that will work best for you.

Currently I teach at various locations including part time tutoring at Tokyo University assisting a professor and at hospitals in Chiyoda-Ku and Bunkyo-Ku.

Thanks for taking your time reading this. Respectfly yours,

ETCマンツーマン英会話 目黒不動

日米ハーフのバイリンガル。30年間英語教師をしています。バイリンガル先生の利点は初心者には日本語で指導できること、また単語等の微妙なニュアンスの違いを日本語で説明できることです。strange、weird、eerieという三つの単語。辞書にはどれも「変な」という意味が載っていますが、使い分け方はご存知ですか?語彙やイディオムは単体で覚えるのでなく、フレーズの中でのニュアンスの違いを理解しなければ、使いこなすことはできません。ポッドキャスティングRadioETCでは先生の分かり易いレッスンの様子を聞く事ができます。

日米ハーフのバイリンガル。30年間英語教師をしています。バイリンガル先生の利点は初心者には日本語で指導できること、また単語等の微妙なニュアンスの違いを日本語で説明できることです。strange、weird、eerieという三つの単語。辞書にはどれも「変な」という意味が載っていますが、使い分け方はご存知ですか?語彙やイディオムは単体で覚えるのでなく、フレーズの中でのニュアンスの違いを理解しなければ、使いこなすことはできません。ポッドキャスティングRadioETCでは先生の分かり易いレッスンの様子を聞く事ができます。

◎最寄駅 不動前 武蔵小山 五反田

◎アクセス 東急目黒線・不動前駅徒歩3分。

・Skype,Zoom等でレッスン

・60代日系女性、バイリンガル。永住。講師経験30年以上のベテラン

・微妙な単語・熟語のニュアンスを日本でも説明してもらえます

・お家にはペットがいます。対面レッスン希望のかたはアレルギーに気を付けてください

News108 モバイル版

…━━━━━★

「バレンタイン(Valentine)」で

使われる英文フレーズ

★━━━━━…

カレンダーが2月に変わったとたんに、街中に溢れる「バレンタインデー」の文字とハートマーク。

そもそも「バレンタイン」って何?いや、聖バレンタイン(St Valentine)とは誰なのでしょうか?

映画『Valentine’s Day』(バレンタインデー)は、ロサンゼルスに住む老若男女10組、別々カップルのそれぞれバレンタインデーを描いています。

小学校教師のジュリアは、バレンタインの歴史について、生徒達に次のように説明しています。

In ancient Rome Emperor Claudius II. Who was also known as Claudius the Cruel. Claudius the Cruel banned all marriages, because he wanted his soldiers to concentrate on war.

(古代ローマで冷酷で知られたクラディウス2世が、兵士を戦争に集中させるために結婚を禁止しました)

But there was a priest who was known as Valentine who secretly married everyone anyway, because he believed in love.

(でも、バレンタインという司祭がこっそり兵士を結婚させました。

なぜなら彼は愛の力を信じていたから)

Claudius found out about the marriages. And he threw Valentine in jail.

(気づいた皇帝は彼を投獄しました)

On February the 14th. Valentine wrote a note to his beloved and he signed it:”Farewell. From your Valentine.”

(2月14日、バレンタインは家族への手紙に記したのです。「さよなら、あなたのバレンタインより」)

映画『バレンタインデー』より

2月14日はバレンタイン司教が処刑された日とも言われています。

この手紙の”From your Valentine”は、「あなたの恋人より」という意味で、その後バレンタイン・カード等の署名の決まり文句として使われるようになったそうです。

バレンタインデーには、他にどんな英語フレーズがよく使われるのでしょうか。

再び映画『Valentine’s Day』の台詞に注目してみました。

何度も登場したのは、このフレーズです。

Happy Valentine’s Day.

(バレンタインおめでとう)

2月14日のフライトでも、機長が機内放送でこんな挨拶をしていました。

We wanted to wish everyone a happy Valentine’s Day.

(バレンタインおめでとうござます)

キャビンアテンダントの胸のバッチ、そして、男性が女性に送ったハート型のロボットに、こんなフレーズが刻まれていました。

Be my Valentine.

(特別なあなたへ / 私の特別な人になって)

男性が意中の女性に箱に入ったバラを贈りました。

予想外の相手からの贈り物に驚いた女性が “For me?”(私に?)と尋ねると、男性はこう答えます。

You’re my Valentine.

(あなたは私の特別な人)

ご存知のように、日本でバレンタインデーは、女性から男性へチョコレートを送って、女性から一方通行的に愛情表明をする日だというのが一般的な認識になってしまっています。

欧米のように、男女関係なく、意中の人にどうやってその思いを伝えるか、皆が頭も心も使って精一杯この日を過ごしたほうが、わくわく、どきどきして楽しいのではと思いましたが、それはそれでたいへんのようです。

映画では、バレンタインデーにふられてしまう悲しいストーリーもたくさんあることに触れ、その上でアフガニスタンの詩人ルーミー(Rumi)の800年前

のこんな言葉を紹介しています。

“All we really want is love’s confusing joy.”

(人が求めるのは、恋のややこしい喜びだけ)

ということで、

Happy Valentine’s Day to all of you.

(皆さん、素敵なバレンタインデーを)

(*)参考

映画『バレンタインデー』

☆本メルマガの送付先メールアドレスの変更をご希望の方、また配信停止をご希望の方は、メールにその旨とご使命を明記の上、unsubscribe-news@etc-eikaiwa.com宛てお送りください。

バイリンガルだから教えられること – イネス先生(尾山台、二子玉川、自由が丘、渋谷、恵比寿等) ETCマンツーマン英会話

– 先生はバイリンガルでいらっしゃるのですね。どのような言語環境の中で育ったのですか?

– 先生はバイリンガルでいらっしゃるのですね。どのような言語環境の中で育ったのですか?

父はイギリス人、母は日本人、私は東京で生まれました。父と話す時は英語、母とは日本語で、友人とは英語と日本語の両方で会話をします。幼稚園から高校までインターナショナルの学校に通っていました。大学はカナダのバンクーバーで心理学を専攻しました。実は海外で暮らしたのは、その時が初めてだったのです。

– 初めての海外生活はいかがでしたか?

とても苦労しました。大学では毎日たくさんの本を読まなければならず、宿題も連日かなりの量が出されました。不便に感じたのは交通手段。東京では交通網が発達していてとても便利なのですが、カナダではあらゆる施設が全土に散らばっているようで、どこへ行くのにもかなり時間がかりました。治安も悪く、自転車なども日本のように道端に駐輪しておくと、すぐに盗まれてしまいます。夜も一人では外出しませんでした。

一方、色々な人たちとの出会いもありました。住居は9人の方とのシェアハウス。緑豊かな美しい国ですが少し退屈に感じました。卒業後は私にはより刺激のある東京に帰ることにしました。

– 英語を教えようと思われたきっかけは?

自分の能力が生かせて、且つやりがいのある仕事をしたかったかったのです。日本では、上司、同僚、取引先など、英語でのコミュニケーションが必要となる機会が増え、英語力をつけることがますます重要になってきました。英語を学びたいと思っている日本人の方に、英語を日本語で教えられることができる私の能力が役に立つと思ったのです。

– 日本人は中学、高校と長い時間をかけて英語を学んできているのですが、いざ海外に行くと現地の方が何を言っているのか全く分からず、ショックを受ける方がたくさんいらっしゃいます。どこに問題があるのでしょうか?また、どのように克服したらよいのでしょうか?

日本人の生徒さんは、私が話す英語が理解できなくても、それを文字にして読んでもらうと、完璧に理解できることがよくあります。これは、英語を音ではなく、教科書やワークシートなどを使って文字中心で学んできているからなのです。生の英語をもっとたくさん聞くこと、繰り返し会話をすることが必要だと思います。英会話のCDを聞いたり、英語でテレビドラマやショーを見ることも役に立つと思います。

– 生徒さんの目的にあわせて、レッスンをカスタマイズされたご経験はありますか?

たとえば看護師の生徒さんには、医学用語のワークシートを作成してレッスンで使用しています。毎日職場で使っている専門用語も、いざ英語となるとわからない語彙がたくさんあると思います。また、医療に関連する新聞記事などを教材にしてレッスンを行うこともあります。

– 先生ご自身が頭の中で考えているときは、英語と日本語、どちらを使っているのですか?

– 先生ご自身が頭の中で考えているときは、英語と日本語、どちらを使っているのですか?

普段は英語で考えています。でも、時々日本語になります。英語にはない表現が日本語にはたくさんあるからです。「微妙」、「面倒くさい」、「てきとう」、「だるい」のような日本語です。

– たとえば、「もったいない」は英語ではなんというのですか?

いい言葉ですね。”it is a such waste”でしょうか。でも、この「もったいない」という考え方を外国人に教えるは難しいのです。

– 「おもてなし」は?

“hospitality”、もしくは”entertain”.

– では、「昨日観た映画どうだった?」と聞かれて、「微妙」と答える場合は英語では何と言ったらいいのでしょう?

この「微妙」を英語に訳すのは本当に難しいです。これにあたるちょうどよい英語がないのです。学生時代も日本が大好きな友達が多かったのでよく質問されたのですが、本当に説明に困りました。

敢えて言うとすれば、“It was not bad”、”not good, not bad”、”It was so-so”、などですが、これも意味が違うのです。

-「微妙」には、どちらかというと批判的な意味が含まれていると思うのですが、それが英語表現になると無くなってしまうわけですね。また、映画が良いか悪いかあまりはっきりとは言うのはできれば避けたい、というような話し手の思いも感じますが、そういうニュアンスも英語で伝えるのは難しそうですね。

そうなんです。日本語は英語よりもピンポイントで物事を表現できる言葉だと思うのです。

– ピンポイントとは?

– ピンポイントとは?

使える範囲はとても狭くて限られるのですが、ある特定な状況における特定の状態を、より正確でぴったりの言葉で表現しているとうことです。

-なるほど。このような日本語の特徴を理解されていて、それを英語で伝えることの難しさもご自身で体験されてることが、イネス先生の強みでもあるわけですね。最後に先生の趣味をお聞かせください。

ジムで運動すること。 最近は、常に身体を動かさないと体調が悪くなってしまうようです。ピラティスなどをやっています。あとは、映画を観ること。コメディやラブストーリーがお気に入りです。最近見た映画では『Ted』がお勧めです。ショッピングなども大好きです。

– 今日は楽しいお話を有難うございました。

[了]

(*)事務局より

レッスンはカフェで行います。出張可能範囲は尾山台、二子玉川、自由が丘、渋谷、恵比寿等です。詳細は事務局にお問い合わせください。(掲載14.8.11)

おすすめの恋愛映画で英会話―ティム先生(東中野) ETCマンツーマン英会話

<<休止・帰国された先生のページです>>

Q先生は英語のほかに、ピアノも教えていらっしゃるんですね

Q先生は英語のほかに、ピアノも教えていらっしゃるんですね

英語環境で教育を受けていらっしゃるお子さんを中心に、クラシックだけでなくポピュラー音楽などもお教えしています。興味深いのは、カナダでは音階をC、D、Eで習いますが、日本ではドレミなんですね。ピアノは6歳のころから始めました。

私はカナダのトロント生まれ。日本人の父はギターが、香港人の母は歌が大好きでした。家庭内ではいつも音楽が溢れていて、カラオケがあったので赤ん坊の頃から日本の歌をよく聴いていました。美空ひばり、サザンオールスターズ、中森明菜等々。

Q先生のお気に入りの日本の歌手は?

宇多田ヒカルさん、Gacktさん。ピアノを弾きながら歌うアーティストを尊敬しています。初めて聴いた宇多田ヒカルさんの曲は『First Love』。松嶋奈々子さんが出演されていたドラマ『魔女の条件』の主題歌として知りました。

Q日本のドラマがカナダで放映されていたのですか?

毎週父がビデオをレンタルしてきたので、見ることが出来ました。字幕はありませんでしたので、父の英語解説付きでした。日本の様子を映像で知ることが出来たのもそのドラマが最初でした。

Q初めて日本を訪れたとき、ドラマの中の日本と何か違いを感じましたか?

初来日した7年前に感じたことですが、渋谷のスクランブル交差点はニューヨークのタイムズスクエアのように、もっと大きく広い所だと思っていました。でも、実際はずっと狭くて小さい。また、ドラマにはあんなにたくさんの人は映っていませんでした。

Q実際に日本で暮らすようになって苦労されてることは?

8ヶ月前に日本に越してきました。カナダ以外の国で暮らすのもこれが初めてなのです。苦労したのは、銀行口座の開設や携帯電話を購入する際の申込書類の日本語の難しさです。私は、高校、大学で日本語を学びましたが、漢字に関しては中級レベル。窓口の方に日本語を読んでいただいて、理解することができました。でも、マンションの賃貸契約書の日本語などは本当にお手上げでした。

Q日本はそのような国際的な対応がまだまだ遅れているのでね。電車の乗換えなどは苦労されませんでしたか?

7年前は苦労しました。でも、今はスマホのアプリがあるから大丈夫です。

Q英語はいつ頃から教え始めたのですが

高校時代からです。両親の知人のお子さんなど、香港、日本、その他アジア諸国からカナダへ移住されてきた方などに教えていました。

テレビドラマや映画などお気に入りのものを見つけて、それを字幕なしで繰り返し見るのはいかがですか。私のお気に入りのテレビドラマは、『The Big Bang Theory(ビッグバン★セオリー ギークなボクらの恋愛法則)』です。ただ、コメディードラマなので、ドラマの背景にあるカルチャー等を理解している必要があり、語彙やその内容も英語学習用としてはハイレベルです。

テレビドラマや映画などお気に入りのものを見つけて、それを字幕なしで繰り返し見るのはいかがですか。私のお気に入りのテレビドラマは、『The Big Bang Theory(ビッグバン★セオリー ギークなボクらの恋愛法則)』です。ただ、コメディードラマなので、ドラマの背景にあるカルチャー等を理解している必要があり、語彙やその内容も英語学習用としてはハイレベルです。

もう少し分かりやすい英語の学習には、ニコラス・チャールズ・スパークス(Nicholas Charles Sparks)原作の小説を映画化した作品などがお勧めです。『The Notebook(きみに読む物語) 』、『The Lucky One(一枚のめぐり逢い)』、『The Best Of Me(かけがえのない人)』など、男女の恋愛モノが中心ですが、私のお気に入りの映画です。

Qいくつかの作品を観た事があります。映像がとても美しい作品が多いですね。最後に先生の趣味をお聞かせください。

趣味というわけではありませんが、インディペンデントの音楽アーティストとしての活動もしており、自身で作詞作曲した楽曲を歌っています。

Q今日は興味深いお話を有難うございました。最後に、ピアノで1曲演奏していただけませんか?

(と、こんな突然のお願いにも、先生は快く応じてくださいました。演奏したのは映画『『トワイライト〜初恋〜(Twilight)』から『River flows in you』。先生のお人柄を表すようなとてもやさしく美しい演奏で、ずっと聴いていたい気持ちに包まれました。こちらではお聞かせできないのが残念ですが、ご興味のある方は先生が作詞作曲された楽曲。『ONLY ONE』をどうぞ)

[了]

人気の先生紹介 vol.97

◆チャールズ先生(横浜・大坂上)

◆リタ先生(六本木/大使館住宅)

◆トニー先生(京急梅屋敷)

◆イネス先生(尾山台とその周辺駅のカフェ)

◆ロレット先生(西大井)

◆マイク先生(新小岩)

◆リサ先生(江戸川橋)

◆ナオミ先生(荻窪)

◆ミッチェル先生(狛江)

藤沢市湘南台のチャールズ先生、千葉花見川団地ではアメリカ人、60代の既婚男性で日本永住の先生もレッスンを開始しました。

詳細は、事務局にお問い合わせ下さい。

誰が何を歌うのか?トランプ新米国大統領就任式典

2009年1月20日、オバマ大統領の就任式で愛国歌”My Country ‘Tis Of Thee'”を独唱するアネサ・フランクリン

ドナルド・トランプ(Donald Trump)米新大統領の就任式典が、2017年1月20日に米国国会議事堂前で行われます。

現オバマ大統領の第一回目の就任式典(2009年)では、米国を代表するソウル歌手のアレサ・フランクリン(ArethaFranklin)が、第二回目の就任式典では歌手、ダンサー、そして女優でもあるビヨンセ(Beyonce)が、国歌などを独唱して、新大統領の就任を称えました。

他方、トランプ氏の就任式は、同氏の人種差別や偏見を扇動するような発言などを理由に、多数の大物有名人が出席を辞退していることが報じられています。

これまでに、名前が挙げられているのが、英国人歌手のエルトン・ジョン(Elton John)、カナダ人音楽プロデューサーのデイヴィッド・フォスター(David Foster)、ロックグループKISSのボーカルでボーカルのジーン・シモンズ(Gene Simmons)、映画『タイタニック』のテーマ曲などで有名なカナダ人歌手セリーヌ・ディオン(Celine Dion)、伊人のテノール歌手アンドレア・ボチェッリ(Andrea Bocelli)等々。続々と不参加が告げられています。

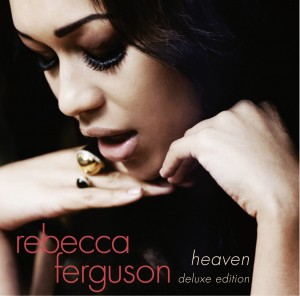

そんな中、条件付で参加を表明したのが、英国人歌手のレベッカ・ファーガソン(Rebecca Ferguson)です。

▼英オーディション番組に初出演した時のレベッカ・ファーガソン

彼女は1986年、ジャマイカ系の父と英国白人の母の間に生まれました。

2010年、テレビ・オーディション番組『Xファクター』で準優勝、デビューアルバムの『Heaven』 は、全英3位、100万枚を超える大ヒットとなっています。

(映画『ミッション・インポッシブル』で、トム・クルーズと共演した同姓同名のスウェーデン人の女優さんとは別の方です)

トランプ氏の就任会見について、1月2日彼女のTwitterに次のように投稿しました。

I’ve been asked and this is my answer. If you allow me to sing “strange fruit” a song that has huge historical importance, a song

that was blacklisted in the United States for being too controversial. A song that speaks to all the disregarded and down trodden black people in the United States. A song that is a reminder of how love is the only thing that will conquer all the hatred in this world, then I will graciously accept your invitation and see you in Washington.

Best Rebecca X

(就任式典/ご依頼のあった件、これが私の回答です。もし私が『奇妙な果実(strange fruit)』を歌うことを許してくれるなら、私はあなたのご招待を快くお受けして、ワシントンでお会いするでしょう。この曲は歴史的に重大な意味を持ち、米国ではあまりに大きな論議を呼んだため、ブラックリスト化されました。無視され踏みつけられた米国の全ての黒人に語りかける曲です。この曲はこの世界の全ての憎悪は、愛のよってのみ乗り越えることができることを思い出させてくれます。)

『奇妙な果実(strange fruit)』は、アメリカの人種差別を告発する歌です。ニューヨークのユダヤ人教師エイベル・ミーアポル(Abel Meeropol)によって作詞・作曲されました。「奇妙な果実」とは、リンチを受けた後、木にぶら下けられた黒人の死体を意味しています。

この曲は、1930年代、グリニッジ・ヴィレッジのナイトクラブ「カフェ・ソサエティ」の専属歌手として働いていたビリー・ホリデイ(Billie Holiday)が歌ったことがきっかけとなり、世に知られるようになります。この歌を歌うたびに、彼女はトイレに書き込み嘔吐していたとのことです。

『奇妙な果実(strange fruit)』の歌詞を、ビリー・ホリデイが歌う動画とともに下記にご紹介します。

▽Billie Holiday – Strange Fruit

https://youtu.be/h4ZyuULy9zs

『Strange Fruit(奇妙な果実)』

Southern trees bear strange fruit

(南部の木には奇妙な果実がなる)

Blood on the leaves and blood at the root

(葉には血が、根にも血を滴たらせ)

Black bodies swinging in the southern breeze

(南部の風に揺らいでいる黒い死体)

Strange fruit hanging from the poplar trees.

(ポプラの木に吊るされている奇妙な果実)

Pastoral scene of the gallant south

(美しい南部の田園に)

The bulging eyes and the twisted mouth

(飛び出した眼、苦痛に歪む口)

Scent of magnolias sweet and fresh

(マグノリアの甘く新鮮な香り)

Then the sudden smell of burning flesh.

(そして不意に 陽に灼ける肉の臭い)

Here is a fruit for the crows to pluck

(カラスに突つかれ)

For the rain to gather for the wind to suck

(雨に打たれ 風に弄ばれ)

For the sun to rot for the trees to drop

(太陽に腐り 落ちていく果実)

Here is a strange and bitter crop.

(奇妙で悲惨な果実)

※日本語訳はWikipediaより

さて、1月20日の就任式典では、だれがどんな曲を歌い、トランプ氏の就任を祝うのでしょうか。ぜひ、注目されてみてはいかがでしょうか。

News107 モバイル版

…━━━━━★

『奇妙な果実

(Strange fruit)』とは?

★━━━━━…

ドナルド・トランプ(Donald Trump)米新大統領の就任式典が、2017年1月20日に米国国会議事堂前で行われます。

現オバマ大統領の第一回目の就任式典(2009年)では、米国を代表するソウル歌手のアレサ・フランクリン(ArethaFranklin)が、第二回目の就任式典では歌手、ダンサー、そして女優でもあるビヨンセ(Beyonce)が、国歌などを独唱して、新大統領の就任を称えました。

他方、トランプ氏の就任式は、同氏の人種差別や偏見を扇動するような発言などを理由に、多数の大物有名人が出席を辞退していることが報じられています。

これまでに、名前が挙げられているのが、英国人歌手のエルトン・ジョン(Elton John)、カナダ人音楽プロデューサーのデイヴィッド・フォスター(David Foster)、ロックグループKISSのボーカルでボーカルのジーン・シモンズ(Gene Simmons)、映画『タイタニック』のテーマ曲などで有名なカナダ人歌手セリーヌ・ディオン(Celine Dion)、伊人のテノール歌手アンドレア・ボチェッリ(Andrea Bocelli)等々。

続々と不参加が告げられています。

そんな中、条件付で参加を表明したのが、英国人歌手のレベッカ・ファーガソン(Rebecca Ferguson)です。彼女は1986年、ジャマイカ系の父と英国白人の母の間に生まれました。

2010年、テレビ・オーディション番組『Xファクター』で準優勝、デビューアルバムの『Heaven』は、全英3位、100万枚を超える大ヒットとなっています。

(映画『ミッション・インポッシブル』で、トム・クルーズと共演した同姓同名のスウェーデン人の女優さんとは別の方です)

トランプ氏の就任会見について、1月2日彼女のTwitterに次のように投稿しました。

I’ve been asked and this is my answer.

If you allow me to sing “strange fruit” a song that has huge historical importance, a song that was blacklisted in the United States for being too controversial.

A song that speaks to all the disregarded and down trodden black people in the United States.

A song that is a reminder of how love is the only thing that will conquer all the hatred in this world, then I will graciously accept your invitation and see you in Washington.

Best Rebecca X

(就任式典/ご依頼のあった件、これが私の回答です。

もし私が『奇妙な果実(strange fruit)』を歌うことを許してくれるなら、私はあなたのご招待を快くお受けして、ワシントンでお会いするでしょう。

この曲は歴史的に重大な意味を持ち、米国ではあまりに大きな論議を呼んだため、ブラックリスト化されました。

無視され踏みつけられた米国の全ての黒人に語りかける曲です。

この曲はこの世界の全ての憎悪は、愛のよってのみ乗り越えることができることを思い出させてくれます。)

『奇妙な果実(strange fruit)』は、アメリカの人種差別を告発する歌です。

ニューヨークのユダヤ人教師エイベル・ミーアポル(Abel Meeropol)によって作詞・作曲されました。

「奇妙な果実」とは、リンチを受けた後、木にぶら下けられた黒人の死体を意味しています。

この曲は、1930年代、グリニッジ・ヴィレッジのナイトクラブ「カフェ・ソサエティ」の専属歌手として働いていたビリー・ホリデイ(Billie Holiday)が歌ったことがきっかけとなり、世に知られるようになります。

この歌を歌うたびに、彼女はトイレに書き込み嘔吐していたとのことです。

『奇妙な果実(strange fruit)』の歌詞を、ビリー・ホリデイが歌う動画とともに、下記にご紹介します。

『Strange Fruit(奇妙な果実)』

Southern trees bear strange fruit

(南部の木には奇妙な果実がなる)

Blood on the leaves and blood at the root

(葉には血が、根にも血を滴たらせ)

Black bodies swinging in the southern breeze

(南部の風に揺らいでいる黒い死体)

Strange fruit hanging from the poplar trees.

(ポプラの木に吊るされている奇妙な果実)

Pastoral scene of the gallant south

(美しい南部の田園に)

The bulging eyes and the twisted mouth

(飛び出した眼、苦痛に歪む口)

Scent of magnolias sweet and fresh

(マグノリアの甘く新鮮な香り)

Then the sudden smell of burning flesh.

(そして不意に 陽に灼ける肉の臭い)

Here is a fruit for the crows to pluck

(カラスに突つかれ)

For the rain to gather for the wind to suck

(雨に打たれ 風に弄ばれ)

For the sun to rot for the trees to drop

(太陽に腐り 落ちていく果実)

Here is a strange and bitter crop.

(奇妙で悲惨な果実)

※日本語訳はWikipediaより

▽Billie Holiday – Strange Fruit(動画)

さて、1月20日の就任式典では、だれがどんな曲を歌い、トランプ氏の就任を祝うのでしょうか。

ぜひ、注目されてみてはいかがでしょうか。

☆本メルマガの送付先メールアドレスの変更をご希望の方、また配信停止をご希望の方は、メールにその旨とご使命を明記の上、unsubscribe-news@etc-eikaiwa.com宛てお送りください。

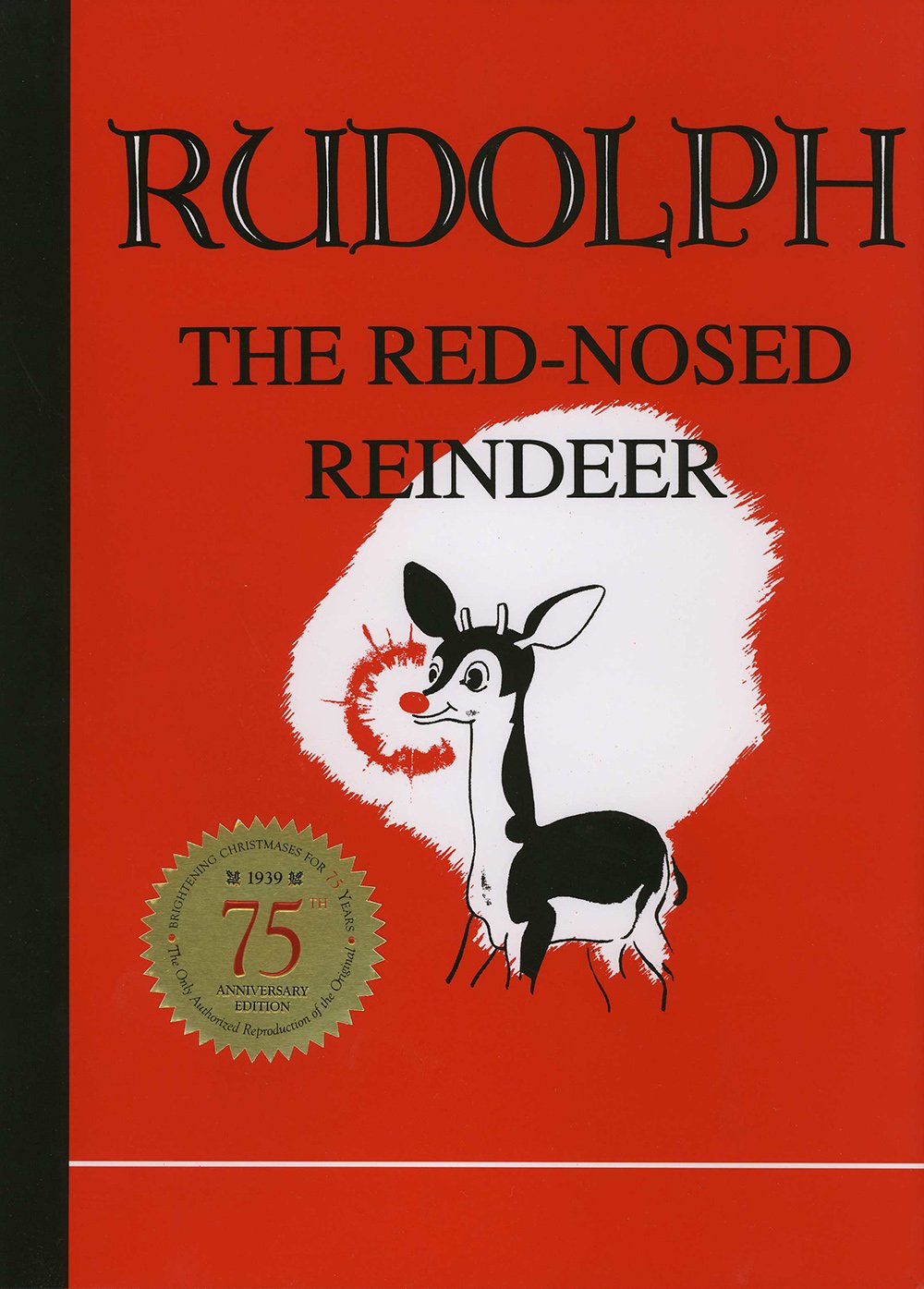

『赤鼻のトナカイ』って百貨店のコピーライターが作ったって知ってた?

ロバート・ルイス・メイ(Robert Lewis May:1905年7月27日 – 1976年8月10日)(写真:wikipediaより)

12月に入り街中にクリスマスソングが溢れています。

「真っ赤なお・は・なのォ~、トナカイさんワぁ~♪」

さて、『赤鼻のトナカイ』で知られるこの曲の原題をご存知ですか?

答えは『Rudolph the Red-Nosed Reindeer』(ルドルフ 赤鼻のトナカイ)。原題には「ルドルフ」(Rudolph)というトナカイの名前がついています。

この歌の元になっているのは同名の童話で、創ったのはロバート・ルイス・メイ(Robert Lewis May:1905年7月27日 – 1976年8月10日)。シカゴにある百貨店兼通信販売・モンゴメリー・ワード社で、広告・宣伝コピーライターとして働いていました。

モンゴメリー・ワード社では毎年、お客様に無料で配布するクリスマス用の絵本を外注していました。1939年の初頭、メイは上司からこんな相談を受けます。

「絵本を自前を作れたら、制作費を大幅に削減できると思う。従来の冊子よりもっと良いクリスマス・ブックの提案をしてもらえないだろうか」

当時、メイは妻のエブリンと4歳になる娘のバーバラと三人暮らし。エブリンは癌を患っていまいた。

(子ども達に喜ばれるには、動物を主人公にしたものがいい)

メイは、娘が大好きなトナカイを主役にして、その赤い鼻で暗い夜道を照らしサンタを助ける「ルドルフ」の童話を思いつきます。

翌朝、メイは早速上司に彼のアイディアを説明します。しかし、上司の反応は否定的なものでした。

“For gosh sakes, Bob(*), can’t you do better than that?”

(たのむよボブ。もっと他に良いアイディアはないのか?)

(*)BobはRobertの愛称

しかし、メイは諦めることができませんでした。そこで、社内のアート部に所属する友人デンバー・グレン(Denver Gillen)に、赤鼻のトナカイの絵を描いてくれるように頼みます。グレン、メイ、そして娘のバーバラの三人は、早速その週末、シカゴ動物園を訪れ、トナカイをスケッチしました。

そして、童話の主役となる赤鼻のトナカイ、ルドルフを描き上げたのです。

週明けの月曜日、メイはそのスケッチとともに、再度上司に提案をしました。

上司はしばらく考えた上で、次のように答えました。

“Bob, forget what I said and put the story into finished form.”

(ボブ、私が前に言ったことは忘れてくれ。この物語を完成させよう)

ところが、その後妻エブリンの容態が悪化、7月に亡くなってしまいます。

メイの心情を慮った上司は、メイの肩をたたきながら優しく語りかけます。

“Bob, I can understand your not wanting to go on with the kids’ book. Give me what you’ve got and I’ll let someone else finish it.”

(ボブ、童話本の制作を継続できる心情でないことは理解できる。今まで出来上がったものを私に提出してくれ。他の者に引き継がせよう)

しかし、童話『ルドルフ 赤鼻のトナカイ』は、メイにとって以前にもまして必要なものとなっていました。童話創りに没頭することで、妻を失った悲しさから逃れることができたからです。妻が死亡した翌月の8月、童話は遂に完成します。

童話『ルドルフ 赤鼻のトナカイ』は大人気となり、その年に240万部が配布。7年後の1946年には再発行され、360万部がモンゴメリー・ワードの買い物客に配布されました。

少女に『赤鼻のトナカイ、ルドルフ』を読み聞かせるロバート・ルイス・メイ(Robert Lewis May)―Chicago Timesより

そして、1948年、メイの義理の兄弟にあたるジョニー・マークス(JohnnyMarks)が、この童話に基づいて作詞作曲。「歌うカウボーイ」として知られていたジーン・オートリー(Gene Autry)が歌を吹き込んだ「赤鼻のトナカイ (Rudolph, the Red-Nosed Reindeer)」が、1949年にリリースされて大ヒット。クリスマスソングの中でも、「ホワイト・クリスマス」に次いでレコード売上の多い曲となったそうです。

サンタクロースのモデルといわれる、セント・ニコラウスに関しては、紀元前4世紀より、様々なエピソードが語り継がれています。20世紀になって、このサンタクロースの伝説に「赤鼻のトナカイ」の要素が、加わったことは、とても興味深いことです。

しかも、その物語はメイの妻、娘、友人、上司などの係わり合いによって生まれたことも、大切なことがらなのかもしれません。また、ミシガン湖から大量の霧が発生して、前方が見えづらくなる、シカゴと言う土地柄も、「トナカイの赤鼻で夜道を照らす」という発想に影響を与えたのでしょう。

下記のリンクは、『ルドルフ 赤鼻のトナカイ』のオリジナル版を紹介、朗読してくれている動画です。挿絵は勿論デンバー・グレンのイラストです。

また、ご興味のある方は、『ルドルフ 赤鼻のトナカイ』を原書で読んでみませんか。AmazonではKindle版もあります。

※”Rudolph, The Red-Nosed Reindeer” Robert L. May (著)

『ルドルフ 赤鼻のトナカイ』が生まれた経緯については、 1975年12月22日付のゲティスバーグ・タイムズ紙に、「Robert May Tells how Rudolf,

The Red Nosed Reindeer Came into Being」と題した記事の中で、メイ自身が寄稿しています。併せてお読みください。

※Robert May Tells how Rudolf, The Red Nosed Reindeer Came into Being」

そして、ジョニー・マークスが歌う『ルドルフ 赤鼻のトナカイ』はこちらで視聴できます。

大切な妻を失った悲しみを乗り越え、メイが書き上げた『ルドルフ 赤鼻のトナカイ』。この曲が街で流れてきたら、これからはメイのことを思い出し、より深みをもって聴くことができるかもしれません。

※『Rudolph the Red-Nosed Reindeer』 by Gene Autry

https://youtu.be/7ara3-hDH6I

News106 モバイル版

…━━━━━★

『赤鼻のトナカイ』を

英語で歌えますか?

★━━━━━…

12月に入り街中にクリスマスソングが溢れています。

「真っ赤なお・は・なのォ~、トナカイさんワぁ~♪」

さて、『赤鼻のトナカイ』で知られるこの曲の原題をご存知ですか?

答えは『Rudolph the Red-Nosed Reindeer』(ルドルフ 赤鼻のトナカイ)。

原題には「ルドルフ」(Rudolph)というトナカイの名前がついています。

この歌の元になっているのは同名の童話で、創ったのはロバート・ルイス・メイ(Robert Lewis May:1905年7月27日 – 1976年8月10日)。

シカゴにある百貨店兼通信販売・モンゴメリー・ワード社で、広告・宣伝コピーライターとして働いていました。

モンゴメリー・ワード社では毎年、お客様に無料で配布するクリスマス用の絵本を外注していました。

1939年の初頭、メイは上司からこんな相談を受けます。

「絵本を自前を作れたら、制作費を大幅に削減できると思う。

従来の冊子よりもっと良いクリスマス・ブックの提案をしてもらえないだろうか」

当時、メイは妻のエブリンと4歳になる娘のバーバラと三人暮らし。

エブリンは癌を患っていまいた。

(子ども達に喜ばれるには、動物を主人公にしたものがいい)

メイは、娘が大好きなトナカイを主役にして、その赤い鼻で暗い夜道を照らしサンタを助ける「ルドルフ」の童話を思いつきます。

翌朝、メイは早速上司に彼のアイディアを説明します。しかし、上司の反応は否定的なものでした。

“For gosh sakes, Bob(*), can’t you do better than that?”

(たのむよボブ。もっと他に良いアイディアはないのか?)

(*)BobはRobertの愛称

しかし、メイは諦めることができませんでした。

そこで、社内のアート部に所属する友人デンバー・グレン(Denver Gillen)に、赤鼻のトナカイの絵を描いてくれるように頼みます。

グレン、メイ、そして娘のバーバラの三人は、早速その週末、シカゴ動物園を訪れ、トナカイをスケッチしました。

そして、童話の主役となる赤鼻のトナカイ、ルドルフを描き上げたのです。

週明けの月曜日、メイはそのスケッチとともに、再度上司に提案をしました。

上司はしばらく考えた上で、次のように答えました。

“Bob,forget what I said and put the story into finished form.”

(ボブ、私が前に言ったことは忘れてくれ。この物語を完成させよう)

ところが、その後妻エブリンの容態が悪化、7月に亡くなってしまいます。

メイの心情を慮った上司は、メイの肩をたたきながら優しく語りかけます。

“Bob, I can understand your not wanting to go on with the kids’ book.

Give me what you’ve got and I’ll let someone else finish it.”)

(ボブ、童話本の制作を継続できる心情でないことは理解できる。

今まで出来上がったものを私に提出してくれ。他の者に引き継がせよう)

しかし、童話『ルドルフ 赤鼻のトナカイ』は、メイにとって以前にもまして必要なものとなっていました。

童話創りに没頭することで、妻を失った悲しさから逃れることができたからです。

妻が死亡した翌月の8月、童話は遂に完成します。

童話『ルドルフ 赤鼻のトナカイ』は大人気となり、その年に240万部が配布。

7年後の1946年には再発行され、360万部がモンゴメリー・ワードの買い物客に配布されました。

そして、1948年、メイの義理の兄弟にあたるジョニー・マークス(Johnny Marks)が、この童話に基づいて作詞作曲。

「歌うカウボーイ」として知られていたジーン・オートリー(Gene Autry)が歌を吹き込んだ「赤鼻のトナカイ (Rudolph, the Red-Nosed Reindeer)」が、1949年にリリースされて大ヒット。

クリスマスソングの中でも、「ホワイト・クリスマス」に次いでレコード売上の多い曲となったそうです。

サンタクロースのモデルといわれる、セント・ニコラウスに関しては、紀元前4世紀より、様々なエピソードが語り継がれています。

20世紀になって、このサンタクロースの伝説に「赤鼻のトナカイ」の要素が、加わったことは、とても興味深いことです。

しかも、その物語はメイの妻、娘、友人、上司などの係わり合いによって生まれたことも、大切なことがらなのかもしれません。

また、ミシガン湖から大量の霧が発生して、前方が見えづらくなる、シカゴと言う土地柄も、「トナカイの赤鼻で夜道を照らす」という発想に影響を与えたのでしょう。

下記のリンクは、『ルドルフ 赤鼻のトナカイ』のオリジナル版を紹介、朗読してくれている動画です。挿絵は勿論デンバー・グレンのイラストです。

また、ご興味のある方は、『ルドルフ 赤鼻のトナカイ』を原書で読んでみませんか。AmazonではKindle版もあります。

※”Rudolph, The Red-Nosed Reindeer” Robert L. May (著)

『ルドルフ 赤鼻のトナカイ』が生まれた経緯については、 1975年12月22日付のゲティスバーグ・タイムズ紙に、「Robert May Tells how Rudolf,

The Red Nosed Reindeer Came into Being」と題した記事の中で、メイ自身が寄稿しています。併せてお読みください。

※Robert May Tells how Rudolf, The Red Nosed Reindeer Came into Being」

そして、ジョニー・マークスが歌う『ルドルフ 赤鼻のトナカイ』はこちらで視聴できます。

大切な妻を失った悲しみを乗り越え、メイが書き上げた『ルドルフ 赤鼻のトナカイ』。

この曲が街で流れてきたら、これからはメイのことを思い出し、より深みをもって聴くことができるかもしれません。

※『Rudolph the Red-Nosed Reindeer』 by Gene Autry

☆本メルマガの送付先メールアドレスの変更をご希望の方、また配信停止をご希望の方は、メールにその旨とご使命を明記の上、unsubscribe-news@etc-eikaiwa.com宛てお送りください。

人気の先生紹介 vol.96

人気の先生紹介 vol.95

News105 モバイル版

…━━━━━★

「こつこつと勉強する」は英語で?

★━━━━━…

「こつこつと勉強する」「めきめき腕があがる」――

普段、何気なく使っている日本語でも、いざ英語で伝えようとすると、とても苦労することがあります。

そして、英訳するのが難しい日本語のひとつが、この「こつこつ」や「めきめき」のような擬音語(Onomatopoeia)・擬態語(mimesis)だと言われています。

日本語を学ぶ外国人にとっても、日本の擬音語・擬態語は理解するのがとても難しいそうで、これだけで一冊の参考書が存在するほどです。

特に難しいのは、犬の泣き声の音をそのまままねて「ワンワン」と表現するような聴覚的な擬音ではなく、例えば「てかてか」「メラメラ」のような視覚的な表現とか、「ざらざら」「ぬるぬる」のような触覚的な表現方法は欧米語には少ないので、その理解には困難を極めるとのことです。

ならば、欧米人向けの「日本の擬音語・擬態語」参考書の中に、英語を学ぶ私達にとっても役に立つ、ヒントが見つけられるかもしれません。

そこで早速、著書『Jazz Up Your Japanese with Onomatopoeia For All Levels』(Hiroko Fukuda 著)を調べてみました。

この本によれば、「こつこつと勉強する」は次のように英訳されていました。

(日本語例文)

「こつこつと勉強するのがどうも苦手で、いつも一夜漬けになっちゃうんです」

(英語訳)

I’m no good at keeping up with my studies. I always wind up pulling an all-nighter.(*1)

「こつこつ」に該当する部分は「~ keep up with my studies」。

「勉強しなければならない数々の課題に遅れをとることなく、機会を見つけては日々きっちりと学び続けている」という感じでしょうか。

では、「めきめき腕があがる」は、どんなふうに英訳されているでしょうか。

(日本語例文)

「書道を始めたとは聞いていたけど、あんまりめきめき腕が上がったんで驚いたよ」

(英語訳)

I heard she’d started doing calligraphy, but I was really surprised by how fast she’d gotten the hang of it.(*2)

「めきめき」は「how fast」(何という速さで~)という表現で伝えようとしていますね。

つまり、「こつこつ」「めきめき」の英訳に共通しているのは、その日本語に直接置き換えられる英単語はなく、別の言い回しで、英訳する必要があるということのようです。

ちなみに、「めきめき」には、「ものごとの程度が目に見えて進んでいくさま」という意味とは別に、「ものがこわれたり、きしんだりする音」という意味もあります。

「ジャックの豆の木」ではありませんが、植物などが陽の光りを浴びて急激に成長するさいに、伸びる茎の内側と外側がきしんで生じる音(実際はそんな音などしないのかもしれませんが)を、この「めきめき」という表現に重ね合わせていた方もいらっしゃるのではないでしょうか。

また、「こつこつ」には「地道に努力を積み重ねる」という意味の他に、「かたいものがふれ合ってたてる乾いた高い音」という意味もあります。

たとえば、毎晩勉強のため、机に向かい鉛筆でノートに書き物をする。

この時、鉛筆が机にぶつかって起きる音が「こつこつ」と聞こえる。「こつこつ」には、そんな語感があるような気がしています。

「keeping up with~」からは、「鉛筆と机の摩擦音」は聞こえてこないのが、ちょっと残念な気もします。

でも、いったんのこの音のことをは忘れて、「地道に努力を積み重ねる」を英訳しようとすることで、突破口が見つけられそうです。

レッスンでもぜひ、先生に日本の擬音語・擬態語について質問をしてみてください。

一レッスン一語でもよいでしょう。「こつこつ」と続ければ、「めきめき」と英会話が上達するかもしれません。

(*)参考図書

『Jazz Up Your Japanese with Onomatopoeia For All Levels』

(Hiroko Fukuda 著)

『擬声語・擬態語4500 日本語オノマトペ辞典』(小野政弘著)

(参考イディオム)

(*1)

wind up

おわりにする

pull an all-nighter

徹夜する

(*2)

get the hang of it.

こつをつかむ

☆本メルマガの送付先メールアドレスの変更をご希望の方、また配信停止をご希望の方は、メールにその旨とご使命を明記の上、unsubscribe-news@etc-eikaiwa.com宛てお送りください。

ハロウィーンって何?

10月に変わったとたん、街中に溢れるオレンジ色の「お化けカボチャ」の装飾。

10月に変わったとたん、街中に溢れるオレンジ色の「お化けカボチャ」の装飾。

10月31日はハロウィーンです。でもこのカボチャにはどんな意味があるのでしょう?

一年前のこの日、渋谷では仮想した若者らで大混雑。

人が車道にあふれるなどしたため、110番通報が80件を越え、数百人の警察官が警備にあたったとのこと。

また、駅や百貨店のトイレで着替える若者が相次ぎ、仮装用の血のりやゴミで汚され、翌朝は空き缶やかつら、脱ぎ捨てた衣装などのゴミが、繁華街の道端に大量に散乱していたそうです。

“Trick or Treat”(お菓子をくれなきゃいたずらするぞ!)という「脅し」とも取れるフレーズで知られるハロウィーンですが、「いい子にしてたら、サンタさんからプレゼントがもらえる」というクリスマスとは正反対に、ハロウィーンは「いたずらをしても許される日」などと、思い違いをしている人が多いのかもしれません。。

そもそも、このハロウィーンにはどんな意味があるのでしょうか?

10月31日は前年に亡くなった人間の魂が、あの世に行くまでの12ヶ月間、憑依する動物や人間を探す日だと、ケルトの人々は考えていました。ハロウィーンの起源は紀元前5世紀のアイルランド。”All Hallows Eve”(オール・ハローズ・イヴ/万霊の宵祭)と呼ばれ、アイルランドに住んでいた古代ケルト人が始めたお祭りでした。

そこで自分たちが悪魔やお化けや魔女の格好をし、取り付こうとする霊を追い払うための行事が行われました。

1940年代、じゃがいも飢饉でアメリカに流れてきたアイルランドの移民たちが、ハロウィーンの習慣をアメリカに伝えました。すると、霊が取り付くという恐ろしい儀式も、次第に変化してゆきます。アメリカの若者たちは、この日晩に納屋をひっくり返したり、門の鍵を壊したりしたそうです。

アイルランド移民はハロウィーンとともに「お化けちょうちん(ジャック・オー・ランタン/Jack-o’-lantern)」を作る習慣もアメリカに持ち込みました。

この「お化けちょうちん」も古代ケルト人から伝わった習慣で、元々は大きなカブをくりぬいて悪魔の顔を刻み、中にろうそくを灯しました。

20世紀初頭にカブで作られた伝統的なジャック・オー・ランタン(Wikipediaより)

でも、アメリカには大カブはほとんど見当たらず、その代わりに豊富にあった大きなカボチャでランタンをつくるようになりました。

アイルランドの言い伝えによれば、この「お化けちょうちん(ジャック・オー・ランタン)」の発端は、大酒飲みで、けちで、犯罪を繰り返していたジャックと言う男でした。

悪魔さえ騙していたジャックが死ぬと、天国に入れてもらえないのはもちろんのことですが、騙されて怒っていた悪魔に地獄の門さえ開けてもらえませんでした。

天国にも地獄にも行けず、この世の終わりまで闇の中をさまようはめになったジャックは、せめて行く手を照らす灯りのための燃料を悪魔に懇願します。

ジャックは、悪魔からもらったほんのわずかな燃料を、食べて空になったカブの中にいれて、ランタンを作りました。これが、今街中に溢れている「お化けカボチャ」の起源なのです。

また、ハロウィーンの夜、悪魔のいでたちをした子ども達が、”Trick or Treat”と言って家々を回って、お菓子をねだる行事は、9世紀のヨーロッパの「ソーリング」(Souling)という慣習が起源だと言われています。

9世紀のヨーロッパには万聖節の日(11月1日)、キリスト教徒が村から村へ、ソールケーキと呼ばれるジャムつきの四角いビスケットを求めて回る慣習がありました。

訪ねた家でソールケーキをもらうと、彼らはそのお返しに、その家の親類縁者で亡くなった方のために祈りを捧げました。祈りの多さは、魂がより早く天国へ行けることを意味しました。

訪ねた家でソールケーキをもらうと、彼らはそのお返しに、その家の親類縁者で亡くなった方のために祈りを捧げました。祈りの多さは、魂がより早く天国へ行けることを意味しました。

渋谷でのハロウィーンの「どんちゃん騒ぎ」には、この祈りが圧倒的に不足しているのかもしれません。

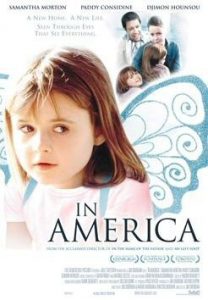

1980年アメリカに移住したアイルランド人家族を描いた映画『In America』(イン・アメリカ/三つの小さな願いごと)には、アメリカでのハロウィン行事の違いに戸惑う、アイルランドの子供たちの様子が描かれています。

アメリカでは、バッドマンやスーパーマンなど、ヒーローの扮装をすることが流行しているとのこと。また、アイルランド家族と黒人アーティストの不思議な交流に心を打たれます。ご興味のある方はぜひご覧ください。

▽映画『In America』(イン・アメリカ/三つの小さな願いごと)でアイルランド英語

▽映画『In America』(イン・アメリカ/三つの小さな願いごと)でアイルランド英語

(*)参考図書

『Extraordinary Origins of Everyday Things』Charles Panati (著)

☆上記の翻訳本

『そして“起源”について (はじまりコレクション) 』

チャールズ パナティ (著), バベル・インターナショナル (翻訳)

News104

10月に変わったとたん、街中に溢れるオレンジ色の「お化けカボチャ」の装飾。

10月31日はハロウィーンです。でもこのカボチャにはどんな意味があるのでしょう?

一年前のこの日、渋谷では仮想した若者らで大混雑。

人が車道にあふれるなどしたため、110番通報が80件を越え、数百人の警察官が警備にあたったとのこと。

また、駅や百貨店のトイレで着替える若者が相次ぎ、仮装用の血のりやゴミで汚され、翌朝は空き缶やかつら、脱ぎ捨てた衣装などのゴミが、繁華街の道端に大量に散乱していたそうです。

“Trick or Treat”(お菓子をくれなきゃいたずらするぞ!)という「脅し」とも取れるフレーズで知られるハロウィーンですが、「いい子にしてたら、サンタさんからプレゼントがもらえる」というクリスマスとは正反対に、ハロウィーンは「いたずらをしても許される日」などと、思い違いをしている人が多いのかもしれません。。

そもそも、このハロウィーンにはどんな意味があるのでしょうか?

ハロウィーンの起源は紀元前5世紀のアイルランド。”All Hallows Eve”(オール・ハローズ・イヴ/万霊の宵祭)と呼ばれ、アイルランドに住んでいた古代ケルト人が始めたお祭りでした。

10月31日は前年に亡くなった人間の魂が、あの世に行くまでの12ヶ月間、憑依する動物や人間を探す日だと、ケルトの人々は考えていました。

そこで自分たちが悪魔やお化けや魔女の格好をし、取り付こうとする霊を追い払うための行事が行われました。

1940年代、じゃがいも飢饉でアメリカに流れてきたアイルランドの移民たちが、ハロウィーンの習慣をアメリカに伝えました。すると、霊が取り付くという恐ろしい儀式も、次第に変化してゆきます。アメリカの若者たちは、この日晩に納屋をひっくり返したり、門の鍵を壊したりしたそうです。

アイルランド移民はハロウィーンとともに「お化けちょうちん(ジャック・オー・ランタン/Jack-o’-lantern)」を作る習慣もアメリカに持ち込みました。

この「お化けちょうちん」も古代ケルト人から伝わった習慣で、元々は大きなカブをくりぬいて悪魔の顔を刻み、中にろうそくを灯しました。

でも、アメリカには大カブはほとんど見当たらず、その代わりに豊富にあった大きなカボチャでランタンをつくるようになりました。

アイルランドの言い伝えによれば、この「お化けちょうちん(ジャック・オー・ランタン)」の発端は、大酒飲みで、けちで、犯罪を繰り返していたジャックと言う男でした。

悪魔さえ騙していたジャックが死ぬと、天国に入れてもらえないのはもちろんのことですが、騙されて怒っていた悪魔に地獄の門さえ開けてもらえませんでした。

天国にも地獄にも行けず、この世の終わりまで闇の中をさまようはめになったジャックは、せめて行く手を照らす灯りのための燃料を悪魔に懇願します。

ジャックは、悪魔からもらったほんのわずかな燃料を、食べて空になったカブの中にいれて、ランタンを作りました。これが、今街中に溢れている「お化けカボチャ」の起源なのです。

また、ハロウィーンの夜、悪魔のいでたちをした子ども達が、”Trick or Treat”と言って家々を回って、お菓子をねだる行事は、9世紀のヨーロッパの「ソーリング」(Souling)という慣習が起源だと言われています。

9世紀のヨーロッパには万聖節の日(11月1日)、キリスト教徒が村から村へ、ソールケーキと呼ばれるジャムつきの四角いビスケットを求めて回る慣習がありました。

訪ねた家でソールケーキをもらうと、彼らはそのお返しに、その家の親類縁者で亡くなった方のために祈りを捧げました。祈りの多さは、魂がより早く天国へ行けることを意味しました。

渋谷でのハロウィーンの「どんちゃん騒ぎ」には、この祈りが圧倒的に不足しているのかもしれません。

1980年アメリカに移住したアイルランド人家族を描いた映画『In America』(イン・アメリカ/三つの小さな願いごと)には、アメリカでのハロウィン行事の違いに戸惑う、アイルランドの子供たちの様子が描かれています。

アメリカでは、バッドマンやスーパーマンなど、ヒーローの扮装をすることが流行しているとのこと。また、アイルランド家族と黒人アーティストの不思議な交流に心を打たれます。ご興味のある方はぜひご覧ください。

▽映画『In America』(イン・アメリカ/三つの小さな願いごと)でアイルランド英語

(*)参考図書

『Extraordinary Origins of Everyday Things』Charles Panati (著)

☆上記の翻訳本

『そして“起源”について (はじまりコレクション) 』

チャールズ パナティ (著), バベル・インターナショナル (翻訳)

☆本メルマガの送付先メールアドレスの変更をご希望の方、また配信停止をご希望の方は、メールにその旨とご使命を明記の上、unsubscribe-news@etc-eikaiwa.com宛てお送りください。

人気の先生紹介 vol.94

通勤電車で英語力をアップする方法

(*)2016.9.7配信のNewsletter103号を加筆・編集したものです。

「日本は英語の環境が無いので、英語が話せるようにならない」

生徒さんから、こんな悩みをよくお聞きします。アイリス先生(麻布十番)からアドバイスを頂きました。

「外出したら、英語の標識、英語の看板、英語の説明を見るように心がけてください。

例えば、電車の中にも外にも、沢山の英語表記があるのです。できるだけ日本語を見ずに、英語表記だけを読もうとすることで、あなた自身の英語環境を作り出すことができるのです」

早速、私が毎日利用する大井町線で実行してみました。するとどうでしょう。思った以上に英語表記があるではありませんか。普段はアイリス先生のアドバイスとは真逆の生活、日本語表記だけを読んで暮らしていたことに気がつきました。

大岡山駅、そして旗の台駅で見つけた英語表記の一部をご紹介します。日本語を見て、英語では何と言うか想像しなら読んでいくと、英訳の勉強になるかもしれません。

また、気になった単語は、調べておくと、語彙力アップにもなりそうです。

まずは、プラットフォームで見つけた英文表記です。

[お願い]

車いす・ベビーカーご使用のお客様

・ホームでは、転落・転倒しないよう、また電車内では滑走・転倒しないよ

う手を離さないでください

・止めるときは必ずブレーキまたは、ストッパーをおかけください

[Notice]

To Wheelchair and Stroller Users:

・To avoid falling off the platform, overturning, or sliding inside

the train, do not leave wheelchairs and strollers unattended.

・Use brakes or stopper when stopped.

「ベビーカー」はbaby carではなく、アメリカ英語で”stroller“、イギリス英語では”pushchair“と言うそうです。

次はエスカレーターの乗り口、そして降り口そばにあった英文です。

●手すりにおつかまりください

Hold the handrails

●巻き込みに注意

Don’t get caught in the treads.

日本語は「~おつかまりください」と丁寧な表現なので、英文は “Please Hold~”としたくなりますが、強調するためでしょうか、”Please”はありませんでした。

また、”get caught in”で「~に巻き込まれる」。”treads”は「〔階段の〕踏み板[面]」の意味です。

最後に安全のために設置されたホームドアに、大きなアイコンと共に書かれていた英語表記です。

●のりださない

Please don’t lean over the platform door.

●立てかけない

Please don’t prop anything against the platform door.

●かけこまない

Please don’t rush into the train.

●立ち入らない

Please keep out.

日本語の「(駅の)ホーム」は、英語では”home”ではなく”platform”です。

また、こちらはエスカレータの表記とは反対で、日本語は命令形ですが、英文は”Please~”と丁寧な表現になっています。興味深いですね。

もしかしたら、これらの中に、ネイティブスピーカーにとって、おかしな英文が隠れているのかもしれません。駅で気になる英文表記を見かけたら、写メを撮ってレッスンの際に先生に質問をしてみてはいかがでしょうか。

残念だったのは「駅係員呼び出しインターホン」=(Intercom)の看板です。看板には英文表記がありましたが、その下に設置されていた肝心のインターホンには、小さい文字で「マイク」「よびだし」「係員の声が聞こえましたら、マイクに向かってお話しください」などと、日本語で説明が書かれていただけでした。おそらく、日本語がわからない外国人の方には、使用は難しいと思います。

Intercomと英語表記はありますが、実際のインターフォンの操作方法に関する表記は日本語のみ

でも、4年後の東京オリンピック・パラリンピックに向かって改善され、これからこのような箇所にもどんどん英語表記が増えたりバリアフリーが増えていくのかもしれません。ただ、たった数週間のイベントのために、維持費や借金が負の遺産として残ってしまうような競技場に巨額をつぎ込み、せっかくいままで守ってきた自然環境などが破壊されてしまうことには、反対したいと思います。

他方、これを期に日本語が分からない人や障がい者が、生活しやすい街に東京が変われば、より良い資産として残っていくことになるのではないでしょうか。

気がついた英語の看板があれば、英語の勉強にもぜひ効果的に活用されてみてください。

(*)関連リンク

「異文化比較を通して」アイリス先生インタビュー

通勤電車で英語力をアップする方法

「日本は英語の環境が無いので、英語が話せるようにならない」

生徒さんから、こんな悩みをよくお聞きします。アイリス先生(麻布十番)からアドバイスを頂きました。

「外出したら、英語の標識、英語の看板、英語の説明を見るように心がけてください。例えば、電車の中にも外にも、沢山の英語表記があるのです。できるだけ日本語を見ずに、英語表記だけを読もうとすることで、あなた自身の英語環境を作り出すことができるのです」

早速、私が毎日利用する大井町線で実行してみました。するとどうでしょう。思った以上に英語表記があるではありませんか。普段はアイリス先生のアドバイスとは真逆の生活、日本語表記だけを読んで暮らしていたことに気がつきました。

大岡山駅、そして旗の台駅で見つけた英語表記の一部をご紹介します。日本語を見て、英語では何と言うか想像しなら読んでいくと、英訳の勉強になるかもしれません。

また、気になった単語は、調べておくと、語彙力アップにもなりそうです。

まずは、プラットフォームで見つけた英文表記です。

[お願い]

車いす・ベビーカーご使用のお客様

・ホームでは、転落・転倒しないよう、また電車内では滑走・転倒しないよ

う手を離さないでください

・止めるときは必ずブレーキまたは、ストッパーをおかけください

[Notice]

To Wheelchair and Stroller Users:

・To avoid falling off the platform, overturning, or sliding inside

the train, do not leave wheelchairs and strollers unattended.

・Use brakes or stopper when stopped.

「ベビーカー」はbaby carではなく、アメリカ英語で”stroller”、イギリス英語では”pushchair”と言うそうです。

次はエスカレーターの乗り口、そして降り口そばにあった英文です。

●手すりにおつかまりください

Hold the handrails

●巻き込みに注意

Don’t get caught in the treads.

日本語は「~おつかまりください」と丁寧な表現なので、英文は “PleaseHold~”としたくなりますが、強調するためでしょうか、”Please”はありませんでした。

また、”get caught in”で「~に巻き込まれる」。”treads”は「〔階段の〕踏み板[面]」の意味です。

最後に安全のために設置されたホームドアに、大きなアイコンと共に書かれていた英語表記です。

●のりださない

Please don’t lean over the platform door.

●立てかけない

Please don’t prop anything against the platform door.

●かけこまない

Please don’t rush into the train

●立ち入らない

Please keep out

日本語の「(駅の)ホーム」は、英語では”home”ではなく”platform”です。

また、こちらはエスカレータの表記とは反対で、日本語は命令形ですが、英文は”Please~”と丁寧な表現になっています。興味深いですね。

もしかしたら、これらの中に、ネイティブスピーカーにとって、おかしな英文が隠れているのかもしれません。駅で気になる英文表記を見かけたら、

写メを撮ってレッスンの際に先生に質問をしてみてはいかがでしょうか。

残念だったのは「駅係員呼び出しインターホン」=(Intercom)の看板です。看板には英文表記がありましたが、その下に設置されていた肝心のインターホンには、小さい文字で「マイク」「よびだし」「係員の声が聞こえましたら、マイクに向かってお話しください」などと、日本語で説明が書かれていただけでした。おそらく、日本語がわからない外国人の方には、使用は難しいと思います。

でも、4年後の東京オリンピック・パラリンピックに向かって改善され、これからこのような箇所にもどんどん英語表記が増えたりバリアフリーが増えていくのかもしれません。ただ、たった数週間のイベントのために、維持費や借金が負の遺産として残ってしまうような競技場に巨額をつぎ込み、せっかくいままで守ってきた自然環境などが破壊されてしまうことには、反対したいと思います。

他方、これを期に日本語が分からない人や障がい者が、生活しやすい街に東京が変われば、より良い資産として残っていくことになるのではないでしょ

うか。

気がついた英語の看板があれば、英語の勉強にもぜひ効果的に活用されてみてください。

(*)関連リンク

「異文化比較を通して」アイリス先生インタビュー

☆本メルマガの送付先メールアドレスの変更をご希望の方、また配信停止をご希望の方は、メールにその旨とご使命を明記の上、unsubscribe-news@etc-eikaiwa.com宛てお送りください。

人気の先生紹介 vol.93

◆ETCマンツーマン英会話 荻窪ナオミ先生

◆(荻窪)ナオミ先生

◆(荻窪)ナオミ先生

・荻窪/米国人(日系)/女性/50代

・英語・日本語のバイリンガル、在日30年以上。日本永住の明るく元気で優

しい先生、動物好き

・リモートは苦手とのことで、対面レッスンのみ行っています。

◆ロレット先生

・西大井(横須賀線で品川から一駅)・熊谷/アメリカ人/男性/60代

・西大井(横須賀線で品川から一駅)・熊谷/アメリカ人/男性/60代

・日本での英語講師歴30年以上。NECラーニングの元チーフインストラクター、

教材開発、NEC社員向けにビジネス英語等を指導。日本語堪能

◆チャールズ先生

・横浜関内/英国(スコットランド)人/男性/70代

・横浜関内/英国(スコットランド)人/男性/70代

・1986年来日してから約30年の英語講師経験、ベテランの先生。看護士、

TEFLの資格取得。英国で詩の朗読会の会長を勤めた経験もあります。

人気の先生紹介 vol.92

ツイート“大炎上”は英語で? 「イチローは英語を学ぶべきだ」!?

8月7日のロッキーズ戦で、イチロー選手はついにメジャー通算3千本安打の偉業を達成しました。

これに対して、問題発言をしたのが、ESPNの番組『SportsCenter』でアンカーを務める Todd Grisham(トッド・グリシャム)氏でした。8月7日、イチロー選手の記者会見後、Twitterに次のような投稿をしたのです。

“As impressive as Ichiro’s 3,000 hits are, his unwillingness to learn English after 15 years in America amazes me more.” (イチローの3000本安打には感銘を受けたが、15年もアメリカにいて英語を学ぶ意志がないことにはもっと驚かされた)

Grisham氏のこの発言は非難の的となり、ツイッターは大炎上。「この15年間で一体何人のスポーツ記者が、イチロー選手の母国語を学ぼうとしただろうか」という意見から、「そもそも、イチローが流暢な英語を話すことは、彼のファンでなくても知っている事実」という指摘まで。

結局、Grisham氏は謝罪した後、この発言を削除することとなりました。

さて、ツイッターの発言に対して、非難する意見などが多数書き込まれ続けることを「ツイッターが炎上する」と言います。これは英語ではなんというのでしょうか?

この件を報じたNew York Daily Newsは、”bombard”という単語を使っていました。”bombard”には「(継続的に)砲撃を加える」のほかに、「人に( 質問・批判などを)浴びせる」という意味があります。

以下は、それに該当する英文です。

“Grisham was promptly called out for his uninformed statement, and eventually offered an appology after being “bombarded” by Twitter users.”

このGrisham氏に対して非難の声を上げ、イチロー選手の英語力のレベルの高さを訴えたのは、『New York Daily News』誌のEbenezer Samuel(エベニーザー・サミュエル)記者でした。

例えば、スポーツキャスターであるBob Costas(ボブ・コスタス)氏のテレビ取材の中で、イチロー選手がお下品なジョークも交えながら、英語で受け 答えしている姿は、YouTube動画でも確認することができます。

Bob Costas: “What is your favorite american expression” (アメリカ人の表現で、お気に入りの言い回しはありますか?)

イチロー選手: “August in Kansas City, it’s hotter than two rats in a f–king wool sock. That’s my favorite. I have a bad teammate.” (カンサス市の8月は、ウールの靴下にねずみを2匹入れているよりもクソ暑い。 これが私のお気に入りです。私のチームメートには(こんな下品な言い回しをする)悪い奴がいるんです)

また、マリナーズ在籍中に出演したテレビCMで、大リーガーたちも仰天するような天才的な遠投を行った後に、流暢な英語で決め台詞を言っています。

実際に、3千本安打を達成した際の記者会見を確認してみると、記者達の英語の質問に対して、イチロー選手はほとんど通訳を介さず、日本語で即答していることが分かります。これもイチロー選手の英語力の高さを示す証拠の1つだと言えるのではないでしょうか。

他方、イチロー選手が通訳を介して発言するのは、細かいニュアンスにおいて誤解が生じないようにするためだそうです。先の会見の動画からも、要所要所で通訳に確認を求めていることがわかります。

※Miami Marlins OF Ichiro Suzuki reaches 3,000 hits — full press conference

また、印象に残ったのは、イチロー選手の右隣にいる専属通訳のAlan Tuner(アレン・ターナー)氏です。

Tuner氏は、父がアメリカ人で母が日本人のハーフ。幼少期を日本で過ごしたために10歳までは英語が話せなかったとのこと。渡米してから英語を集中的に学んだそうです。

Tuner氏が最初に野球選手の通訳を行ったのは2000年、当時マリナーズに在籍していた佐々木主浩選手でした。その後2001年から、同球団に所属していたイチロー選手の通訳も行うようになりました。

ところで、Tuner氏が行ったのは通訳だけではありませんでした。2001年当時、メジャーリーグでは通訳がグランドに出ることが禁止されていました。そのため、球団側は高校野球の経験もあるTuner氏にユニフォームを着せて、プルペン捕手としても起用。そうすることで、Tuner氏がグランドに立てるようにししてまったそうです。

それから15年、イチロー氏が球団を変わるたびに、Tuner氏もその家族と共に引越しをし、現在でも彼の通訳を続けているそうです。

イチローがジョークを言うと、その意味を深く理解して英訳、アメリカ人の記者団の笑いをとっているTuner氏の通訳にも、ぜひ注目をしてみてください。

(*)関連リンク

ESPN personality mocks Ichiro for ‘unwillingness to learn English’

ESPN anchor Todd Grisham shows sad arrogance in tweet about Ichiro Suzuki

☆本メルマガの送付先メールアドレスの変更をご希望の方、また配信停止をご希望の方は、メールにその旨とご使命を明記の上、unsubscribe-news@etc-eikaiwa.com宛てお送りください。

スタート応援キャンペーン~気軽に2000円トライアル

「争点隠し」は英語で?

今週の日曜日、7月10日は参議院選挙の投票日です。

英会話レッスンでも、この選挙のことが話題に上がることもあるのではないでしょうか。

時事英語でポイントとなるのがボキャブラリー。

そのためには、普段から英語でニュースに触れている必要があります。

でも、日本のニュースをわざわざ英語で見聞きするという機会は、なかなかないのかもしれません。

そこでお薦めなのが外国人特派員協会の記者会見です。

現在、「2016Election Series」とのことで、各党の党首を招いて会見を行っています。

キーワードとなるような語彙や文言は、この通訳の方の英語から拾ってゆけばよいのです。

7月1日には民進党の岡田克也代表の会見が行われました。

岡田氏は、今回の選挙の争点は「憲法改正」であると言います。

自民党の安倍首相も、1月4日に行われた年頭の記者会見で「憲法改正は参議院選挙でしっかりと訴えていく」と語っています。

ところが、いざ6月22日から選挙戦が始まると、安倍首相は改憲に関しては一切口にしなくなりました。

他の自民党の候補者も同じです。岡田氏はこれを「争点隠し」だとして、強く批判しています。

さて、この「争点を隠す」は英語では何といったらよいのでしょうか。

この会見の通訳を担当した賀来華子さんは、岡田氏の日本語を次のように訳していました。

(この選挙期間中、憲法改正の話を全く安倍総理は語っていません。)

However during the current campaign, the Prime Minister Abe has not mentioned expressly about the possible amendment of the Constitution.

(争点を隠して、静かに参議院選挙を終えたいということだと思います。)

This is “the stealth approach”, and I think he is intent to complete to end the election quietly.

“the stealth approach”

ウィキペディアによれば、ステルス(stealth)とは、対象から発見されることを避けること、およびそのための技術を指す言葉。

「忍び入る」、「こっそり盗む」を意味する「steal」が語源だそうです。

たとえば、ステルス機(stealth aircraft)とは、実際には「レーダーに捕らえられてるが、電波の反射が小さすぎて飛行機と認識されない」飛行機の

こと。

また、ステルス・マーケティング(stealth marketing)とは、消費者に宣伝と気づかれないように宣伝行為をすることだそうです。

つまり”the stealth approach”とは、今回、与党の選挙の目的は改憲の発議に必要な3分の2議席を獲得して、憲法改正を押し進めることであるが、それを国民に気が付かれないよう、選挙中は改憲についてはできるだけ語らないようにして、こっそり選挙を行うなうこと、という意味になるでしょうか。

外国人特派員の記者会見動画アーカイブは無料で視聴することができます。

気になる時事問題に関する会見をみつけて、通訳の方の英語からキーワードを抜き出してみてはいかがでしょうか。

(※)参照リンク

☆本メルマガの送付先メールアドレスの変更をご希望の方、また配信停止をご希望の方は、メールにその旨とご使命を明記の上、unsubscribe-news@etc-eikaiwa.com宛てお送りください。

米カリフォルニア州フォールトン市生まれ。オレゴン大学で経営学で学位取得。プライベートパイロットライセンスを所持。日常会話が楽しく習える、明るくフレンドリーな先生です。

米カリフォルニア州フォールトン市生まれ。オレゴン大学で経営学で学位取得。プライベートパイロットライセンスを所持。日常会話が楽しく習える、明るくフレンドリーな先生です。

会議でスマートに見せる100の方法

会議でスマートに見せる100の方法

・狛江/カナダ人/男性/50代

・狛江/カナダ人/男性/50代 ・小岩/米国人/男性/60代

・小岩/米国人/男性/60代