Author Archives: HiroAOKI

News160 モバイル版

…━━━━━★

ミュージカル

『ハミルトン』で英会話

★━━━━━…

History has its eye on you

(歴史はあなたを見つめている)

ミュージカル『ハミルトン』は2016年第70回トニー賞(2016年6月12日開催)において、13部門16ノミネートという史上最多のノミネートを記録し、11部門の受賞に輝きました。

ミュージカル作品賞、ミュージカル脚本賞、オリジナル楽曲賞、ミュージカル主演男優賞、ミュージカル助演男優賞、ミュージカル助演女優賞、ミュージカル装置デザイン賞、ミュージカル衣装デザイン賞、ミュージカル照明デザイン賞、ミュージカル演出賞、振付賞、編曲賞の受賞という結果から、この作品がいかに幅広い分野で話題となり、高い評価を受けたことがわかります。

2021年末、この作品が字幕付きでオンラインで視聴することができるようになりました。

ミュージカルファンを中心に話題になっています。

※ブロードウェイミュージカル「ハミルトン」US予告編 – Disney+

『ハミルトン』はアレグサンダー・ハミルトン(Alexander Hamilton)の激動の人生を描いた作品です。

ハミルトンはアメリカ合衆国建国の父の1人で、ワシントン大統領の右腕と称され、初代財務長官と説明されてもピンと来ないかもしれません。

でも「10米ドル紙幣の肖像画の人」と言われると、その顔形が思い浮かぶ方は多いのではないでしょうか。

この作品が特徴的なのは、ハミルトン、トーマス・ジェファーソン、ジョージ・ワシントンなど歴史上の白人登場人物を、黒人やヒスパニックの俳優が演じていること。

そして、音楽はヒップホップやR&B等。

18世紀後半の歴史上の人物たちが、ラップで史実を歌い上げます。

脚本・作曲・作詞・主演を務めたのはリン=マニュエル・ミランダ(Lin-Manuel Miranda)さん。

ロン・チャーナウ(Ron Chernow)さんが書いたアレキサンダー・ハミルトンの伝記『Alexander Hamilton』(翻訳本:『アレグザンダー・ハミルトン伝〜アメリカを近代国家につくり上げた天才政治家』)を読んで着想を得たそうです。

ほとんどを独学で学び、暇を見つけては本を読んでいたハミルトン。

文筆家志望でもあった彼は、自らの苦しい境遇を詩に書き上げました。

ミランダさんはハミルトンの文章を読んで「彼はラッパーだ」と感じたそうです。

ミランダさんの作る楽曲はエネルギーに溢れています。

200年以上も前の出来事なのに、今まさに現在進行形で起きているような事件のように、観ている人々の心を揺さぶります。

How does a bastard, orphan,

son of a whore and a Scotsman,

dropped in the middle of a forgotten

spot In the Caribbean

by providence impoverished In squalor,

grow up to be a hero and a scholar?

私生児で孤児で 売女とスコットランドの息子

カリブ海の忘れられた島に生まれた

神の定めで極貧の子が

なぜ英雄の学識者になった?

(中略)

My name is Alexander Hamilton.

And there’s a million things I haven’t done.

But just you wait, just you, wait.

私の名は アレグサンダー・ハミルトン

まだ何も成していない

だが見ていろ 今に見ていろ

「Alexander Hamilton」より抜粋

※”Alexander Hamilton” from HAMILTON

オープニングナンバーのこの楽曲も、“orphan”、“Scotsman”、“forgotten”、“Caribbean”が、そして “squalor”、“scholar”が、ラップには欠かせない韻を踏んでいることがわかります。

心地良くうねるようなヒップホップの楽曲が、『ハミルトン』をミュージカルという幅狭なジャンルから飛び出させて、若い世代への橋渡しをするようになりました。

ニューヨークで高校教師を務める ジム・カレン(Jim Cullen)さんは、『ハミルトン』の楽曲が生徒たちの間で大流行りしていることに気が付きます。

生徒たちはヒットチャートを聴くように、スマホやモバイル機器で『ハミルトン』の楽曲を再生して、皆で歌っていたそうです。

They were singing these songs the way they might sing the latest release from Drake or Adele

(ドレイクやアデルの最新作を歌うように、これらの曲を歌っていたのです)

※Drake (ドレイク):カナダ出身のラッパー

※Adele (アデル) :イギリスの歌手

多くの米国の学生たちにとって、建国の歴史は遠い過去のこと。

ワクワクドキドキすることがない教科書の中の出来事でした。

ところがミュージカル『ハミルトン』は、彼らに自分たちの歴史を振り返るきっかけを与えました。

『ハミルトン』のプロデューサーたちは、ニューヨーク市立高校の低所得家庭の2万人の生徒たちがチケットを割引価格の70ドルで購入できるようにしました。

ブロードウェイで上演が開始された2015年9月時点で、チケットの平均価格は約159ドルでした。

さらに、ロックフェラー財団は150万ドルを寄付し、生徒1人当たり10ドルで観劇できるようにしました。

もし、その10ドルも子供たちが払えない場合は、学校が負担することもありました。

この取り組みにより、2年間で最大2万人の公立学校の子供たちがこの大ヒットミュージカルを鑑賞し、授業で学ぶことが可能になりました。

2016年3月14日、ミシェル・オバマ大統領夫人は、ホワイトハウスに『ハミルトン』のブロードウェイキャストと学生を迎え、ワークショップを開催しました。

実際に作品を鑑賞したオズボーン高校のフアン・サパタ(Juan Zapata)さんは、出演者に次のような感謝の言葉を述べています。

I’m not a really bright student in the history department. I’ve learned so much from this musical that I wouldn’t have normally learned in history class. And for you guys to convey history in the manner that you did was that your initial goal to inspire kids like me.

私は歴史学科でそれほど優秀な生徒ではないのですが、このミュージカルから、普段の歴史の授業では学べないようなことをたくさん学びました。

皆さんがあのような形で歴史を伝えるのは、私のような子供たちにインスピレーションを与えるのが最初の目的だったのでしょう。

※The First Lady Delivers Remarks at “Hamilton at the White House” Workshop

『ハミルトン』はミュージカル愛好家のみならず、音楽ファン、歴史ファンにもお薦めの作品です。

本来であればニューヨークに行かなければ見られなかった作品が、ディズニープラスで視聴(有料)することができます。

ご興味のあるかたはぜひ。

ミュージカル『ハミルトン』で英会話

History has its eye on you

(歴史はあなたを見つめている)

ミュージカル『ハミルトン』は2016年第70回トニー賞(2016年6月12日開催)において、13部門16ノミネートという史上最多のノミネートを記録し、11部門の受賞に輝きました。

ミュージカル作品賞、ミュージカル脚本賞、オリジナル楽曲賞、ミュージカル主演男優賞、ミュージカル助演男優賞、ミュージカル助演女優賞、ミュージカル装置デザイン賞、ミュージカル衣装デザイン賞、ミュージカル照明デザイン賞、ミュージカル演出賞、振付賞、編曲賞の受賞という結果から、この作品がいかに幅広い分野で話題となり、高い評価を受けたことがわかります。

2021年末、この作品が字幕付きでオンラインで視聴することができるようになりました。ミュージカルファンを中心に話題になっています。

※ブロードウェイミュージカル「ハミルトン」US予告編 – Disney+

『ハミルトン』はアレグサンダー・ハミルトン(Alexander Hamilton)の激動の人生を描いた作品です。ハミルトンはアメリカ合衆国建国の父の1人で、ワシントン大統領の右腕と称され、初代財務長官と説明されてもピンと来ないかもしれません。

でも「10米ドル紙幣の肖像画の人」と言われると、その顔形が思い浮かぶ方は多いのではないでしょうか。

脚本・作曲・作詞・主演を務めたのはリン=マニュエル・ミランダ(Lin-Manuel Miranda)さん。ロン・チャーナウ(Ron Chernow)さんが書いたアレキサンダー・ハミルトンの伝記『Alexander Hamilton』(翻訳本:『アレグザンダー・ハミルトン伝〜アメリカを近代国家につくり上げた天才政治家』)を読んで着想を得たそうです。

脚本・作曲・作詞・主演を務めたのはリン=マニュエル・ミランダ(Lin-Manuel Miranda)さん。ロン・チャーナウ(Ron Chernow)さんが書いたアレキサンダー・ハミルトンの伝記『Alexander Hamilton』(翻訳本:『アレグザンダー・ハミルトン伝〜アメリカを近代国家につくり上げた天才政治家』)を読んで着想を得たそうです。

ほとんどを独学で学び、暇を見つけては本を読んでいたハミルトン。文筆家志望でもあった彼は、自らの苦しい境遇を詩に書き上げました。ミランダさんはハミルトンの文章を読んで「彼はラッパーだ」と感じたそうです。

ミランダさんの作る楽曲はエネルギーに溢れています。200年以上も前の出来事なのに、今まさに現在進行形で起きているような事件のように、観ている人々の心を揺さぶります。

How does a bastard, orphan,

son of a whore and a Scotsman,

dropped in the middle of a forgotten

spot In the Caribbean

by providence impoverished In squalor,

grow up to be a hero and a scholar?

私生児で孤児で 売女とスコットランドの息子

カリブ海の忘れられた島に生まれた

神の定めで極貧の子が

なぜ英雄の学識者になった?

(中略)

My name is Alexander Hamilton.

And there’s a million things I haven’t done.

But just you wait, just you, wait.

私の名は アレグサンダー・ハミルトン

まだ何も成していない

だが見ていろ 今に見ていろ

「Alexander Hamilton」より抜粋

※”Alexander Hamilton” from HAMILTON

オープニングナンバーのこの楽曲も、“orphan”、“Scotsman”、“forgotten”、“Caribbean”が、そして “squalor”、“scholar”が、ラップには欠かせない韻を踏んでいることがわかります。

心地良くうねるようなヒップホップの楽曲が、『ハミルトン』をミュージカルという幅狭なジャンルから飛び出させて、若い世代への橋渡しをするようになりました。

ニューヨークで高校教師を務める ジム・カレン(Jim Cullen)さんは、『ハミルトン』の楽曲が生徒たちの間で大流行りしていることに気が付きます。生徒たちはヒットチャートを聴くように、スマホやモバイル機器で『ハミルトン』の楽曲を再生して、皆で歌っていたそうです。

They were singing these songs the way they might sing the latest release from Drake or Adele

(ドレイクやアデルの最新作を歌うように、これらの曲を歌っていたのです)

※Drake (ドレイク):カナダ出身のラッパー

※Adele (アデル) :イギリスの歌手

多くの米国の学生たちにとって、建国の歴史は遠い過去のこと。ワクワクドキドキすることがない教科書の中の出来事でした。ところがミュージカル『ハミルトン』は、彼らに自分たちの歴史を振り返るきっかけを与えました。

『ハミルトン』のプロデューサーたちは、ニューヨーク市立高校の低所得家庭の2万人の生徒たちがチケットを割引価格の70ドルで購入できるようにしました。ブロードウェイで上演が開始された2015年9月時点で、チケットの平均価格は約159ドルでした。

さらに、ロックフェラー財団は150万ドルを寄付し、生徒1人当たり10ドルで観劇できるようにしました。もし、その10ドルも子供たちが払えない場合は、学校が負担することもありました。

この取り組みにより、2年間で最大2万人の公立学校の子供たちがこの大ヒットミュージカルを鑑賞し、授業で学ぶことが可能になりました。

2016年3月14日、ミシェル・オバマ大統領夫人は、ホワイトハウスに『ハミルトン』のブロードウェイキャストと学生を迎え、ワークショップを開催しました。実際に作品を鑑賞したオズボーン高校のフアン・サパタ(Juan Zapata)さんは、出演者に次のような感謝の言葉を述べています。

I’m not a really bright student in the history department. I’ve learned so much from this musical that I wouldn’t have normally learned in history class. And for you guys to convey history in the manner that you did was that your initial goal to inspire kids like me.

私は歴史学科でそれほど優秀な生徒ではないのですが、このミュージカルから、普段の歴史の授業では学べないようなことをたくさん学びました。皆さんがあのような形で歴史を伝えるのは、私のような子供たちにインスピレーションを与えるのが最初の目的だったのでしょう。

※The First Lady Delivers Remarks at “Hamilton at the White House” Workshop

『ハミルトン』はミュージカル愛好家のみならず、音楽ファン、歴史ファンにもお薦めの作品です。本来であればニューヨークに行かなければ見られなかった作品が、ディズニープラスで視聴(有料)することができます。ご興味のあるかたはぜひ。

人気の先生紹介 vol.150

人気の先生紹介 vol.149

ビートルズの名曲が生まれるまで

アップル・コアの旧本社ビル

In January 1969, a film crew was given unprecedented access to document The Beatles at work.

This resulted in over 57 hours of the most intimate footage ever shot of the band.

The footage has been locked in a vault for over half a century.

Unseen until now

(1969年1月、ある撮影クルーにビートルズを記録する特別な許可が与えられた。

そして、57時以上にも及ぶ彼らの最も親密な姿が撮影された。

この映像は保管されたまま半世紀以上、封印されてきた…

これまでは)

「The Beatles: Get Back」、Official Trailerより

2021年11月ディズニープラスで公開されたビートルズのドキュメンタリー映画「Get Back」は三部作からなり、合計7時間50分にも及ぶ長編作品です。映像には「Get Back」「Let It Be」「The Long and Winding Road」「Something」等々、数々の名曲が生まれてくゆく仮定が記録されています。

ジョージ・ハリスン(George Harrison)の楽曲「Something」は、美しい旋律は出来上がっているものの、歌詞は半分もできていませんでした。

♪ Something in the way she moves

♪ Attracts me like a moth to candlelight

あの娘の仕草の何かが

ロウソクの灯りに吸い寄せられる蛾のように、僕を惹きつける

ジョージは「この続きの歌詞が出てこない」と、ポール・マッカートニー(Paul McCartney)に「何が僕を惹きつけるのかな?」かとアドバイスを求めます。ポールの代わりに、ジョン・レノン(John Lennon)がこんなアドバイスをします。

Just say whatever comes into your head each time.

“Attracts me like a cauliflower, ”

until you get the word, you know?

なんでもいいからその都度頭に浮かんだものを入れておいて、

たとえば「カリフラワーのように、僕を惹きつける」とか

それで、後で考えればいいんだよ

ジョンのアドバイスには不満なのか、ジョージは「でも、もう半年くらい考えている」と訴えて、ひとまず次のように歌います。「ザクロ」が頭に浮かんだのでしょうか。

♪ Attracts me like a pomegranate

ザクロのように惹きつける

「Something」は最終的に次のような歌詞となり、アルバム「Abbey Road」(アビー・ロード)に収められました。翌年にはジョージの曲ではビートルズ公式で初めてシングルカットされ、全米で1位、英国で最高4位を記録しています。

♪ Something in the way she moves

♪ Attracts me like no other lover

あの娘の仕草の何かが

他の人に無いほど、僕を惹きつける

ポールの名曲「The Long And Winding Road」も、2番の歌詞が空白のままでした。「天候に関する障害の言葉を考えてるんだけど」というポールは、こんなふうに仮の歌詞で歌っています。

♪ The storm clouds and the rain

♪ Break upon the winding road

雷雲や雨が

道の先で散り散りになる

ポールの傍らで、新曲の歌詞ずっと書き留めていたロード・マネジャーのマル・エバンス(Mal Evans)は、「君のドアに黒い雷雲が集まる」(The black and stormy rainclouds will gather `round your door`)ではどうだろうかと提案します。

これに対してポールは、自らの頭の中にあるイメージを伝えます。

I suppose it should still be about that.

The, sort of, winding road because…

I’ve just got the picture.

曲がりくねった道についての歌詞にしたいんだ

画が浮かぶんだよ

「ザ・ロング・アンド・ワインディング・ロード」は、アルバム「Let It Be」の中に、次のような歌詞となって発表されています。

♪ The wild and windy night that the rain washed away

♪ Has left a pool of tears crying for the day

風の強い夜は、雨に洗い流され

一日中泣きはらした、涙の水たまりを残していった

当初のポールのイメージに近い歌詞が完成したのでしょうか。「強い風」「大雨」など、「天候に関する障害の言葉」が表現され、道端にできた「涙の水たまり」が歌われています。

作詞、作曲に限らず、すべての作品作りは、自分の頭の中に表れては消えてゆく一瞬の画を捕まえて、他の人に伝わるような言葉、旋律、絵図、造形、動き、そして身体的表現等に置き換えてゆく作業なのかも知れません。

すでに頭の中にイメージはあるのに、肉体を介さなければならないがために、他者とは簡単に共有できないというもどかしさに苦しめられたり、天から振ってくるように次から次へと溢れるように作品が生み出されみたり。その過程は様々でしょう。

創作活動をする全ての方、そして今年も素晴らしい作品との出逢いあるよう支援をされる方々に敬意と感謝を込めて。2022年も実り多き良き年となりますように。

(*)関連リンク

マイク先生(新小岩)が、RadioETC/Podcastingでビートルズにまつわる数々のエピソードについて、楽しくお話をしています。ぜひご視聴ください。リンクは下記のインタビューページに最後にあります。

News159 モバイル版

…━━━━━★

ビートルズの名曲が

生まれるまで

★━━━━━…

In January 1969, a film crew was given unprecedented access to document The Beatles at work.

(1969年1月、ある撮影クルーにビートルズを記録する特別な許可が与えられた)

This resulted in over 57 hours of the most intimate footage ever shot of the band.

(そして、57時以上にも及ぶ彼らの最も親密な姿が撮影された。

The footage has been locked in a vault for over half a century.

(この映像は保管されたまま半世紀以上、封印されてきた…。

Unseen until now

(これまでは)

「The Beatles: Get Back」、Official Trailerより

2021年11月ディズニープラスで公開されたビートルズのドキュメンタリー映画「Get Back」は三部作からなり、合計7時間50分にも及ぶ長編作品です。

映像には「Get Back」「Let It Be」「The Long and Winding Road」「Something」等々、数々の名曲が生まれてくゆく仮定が記録されています。

ジョージ・ハリスン(George Harrison)の楽曲「Something」は、美しい旋律は出来上がっているものの、歌詞は半分もできていませんでした。

♪ Something in the way she moves

♪ あの娘の仕草の何かが

♪ Attracts me like a moth to candlelight

♪ ロウソクの灯りに吸い寄せられる蛾のように、僕を惹きつける

ジョージは「この続きの歌詞が出てこない」と、ポール・マッカートニー(Paul McCartney)に「何が僕を惹きつけるのかな?」かとアドバイスを求めます。

ポールの代わりに、ジョン・レノン(John Lennon)がこんなアドバイスをします。

Just say whatever comes into your head each time.

“Attracts me like a cauliflower, ”

until you get the word, you know?

なんでもいいからその都度頭に浮かんだものを入れておいて、

たとえば「カリフラワーのように、僕を惹きつける」とか

それで、後で考えればいいんだよ

ジョンのアドバイスには不満なのか、ジョージは「でも、もう半年くらい考えている」と訴えて、ひとまず次のように歌います。

「ザクロ」が頭に浮かんだのでしょうか。

♪ Attracts me like a pomegranate

ザクロのように惹きつける

「Something」は最終的に次のような歌詞となり、アルバム「Abbey Road」(アビー・ロード)に収められました。

翌年にはジョージの曲ではビートルズ公式で初めてシングルカットされ、全米で1位、英国で最高4位を記録しています。

♪ Something in the way she moves

♪ あの娘の仕草の何かが

♪ Attracts me like no other lover

♪ 他の人に無いほど、僕を惹きつける

ポールの名曲「The Long And Winding Road」も、2番の歌詞が空白のままでした。

「天候に関する障害の言葉を考えてるんだけど」というポールは、こんなふうに仮の歌詞で歌っています。

♪ The storm clouds and the rain

♪ Break upon the winding road

♪ 雷雲や雨が

♪ 道の先で散り散りになる

ポールの傍らで、新曲の歌詞ずっと書き留めていたロード・マネジャーのマル・エバンス(Mal Evans)は、「君のドアに黒い雷雲が集まる」(The black and stormy rainclouds will gather `round your door`)ではどうだろうかと提案します。

これに対してポールは、自らの頭の中にあるイメージを伝えます。

I suppose it should still be about that.

The, sort of, winding road because…

曲がりくねった道についての歌詞にしたいんだ

I’ve just got the picture.

画が浮かぶんだよ

「ザ・ロング・アンド・ワインディング・ロード」は、アルバム「Let It Be」の中に、次のような歌詞となって発表されています。

♪ The wild and windy night that the rain washed away

♪ 風の強い夜は、雨に洗い流され

♪ Has left a pool of tears crying for the day

♪ 一日中泣きはらした、涙の水たまりを残していった

当初のポールのイメージに近い歌詞が完成したのでしょうか。

「強い風」「大雨」など、「天候に関する障害の言葉」が表現され、道端にできた「涙の水たまり」が歌われています。

作詞、作曲に限らず、すべての作品作りは、自分の頭の中に表れては消えてゆく一瞬の画を捕まえて、他の人に伝わるような言葉、旋律、絵図、造形、動き、そして身体的表現等に置き換えてゆく作業なのかも知れません。

すでに頭の中にイメージはあるのに、肉体を介さなければならないがために、他者とは簡単に共有できないというもどかしさに苦しめられたり、天から振ってくるように次から次へと溢れるように作品が生み出されみたり。

その過程は様々でしょう。

創作活動をする全ての方、そして今年も素晴らしい作品との出逢いあるよう支援をされる方々に敬意と感謝を込めて。2022年も実り多き良き年となりますように。

(*)関連リンク

マイク先生(新小岩)が、RadioETC/Podcastingでビートルズにまつわる数々のエピソードについて、楽しくお話をしています。

ぜひご視聴ください。

リンクは下記のインタビューページに最後にあります。

人気の先生紹介 vol.148

News158 モバイル版

…━━━━━★

2021年

英国流行語大賞は

”Vax”

★━━━━━…

Vax is our 2021 Word of the Year.

オックスフォード大学出版局(Oxford University Press)は、毎年「Word of the Year」(今年の言葉)を発表しています。

2021年の言葉は”vax”でした。

“vax”は、名詞では “vaccine”(ワクチン) または “vaccination”(ワクチン接種)、動詞では “vaccinate”(ワクチン接種をする)と同意語です。

1980年代から一般的な用語として使用されるれるようになったそうで、主に会話の中で口語的に使われます。

ニュース等では、 “vax”はタイトル文の中でよく使われ、ニュース本文では “vaccine” “vaccinate”等に置き換えて使われることが多いようです。

Billie Eilish reveals she got COVID, ‘would have died’ if she wasn’t vaxxed

(ビリー・エイリッシュ、COVIDに感染したことを明かす。ワクチン接種してなかったら「私は死んでいた」)

(*) be vaxxed: ワクチンを接種する

As of monday, all zoo visitors 12 and older must be fully vaxxed

(月曜日より、12歳以上の動物園入園者は2回のワクチン接種終了が必要)

(*) be fully vaxxed : 2回のワクチン接種が終了している

4 travelers from Manila held in Bacolod for fake vax cards

(マニラからの旅行者4名が偽のワクチンカードでバコロドで拘束される)

(*) vax cards : ワクチン接種カード、COVID-19 ワクチン接種の公式記録

Cebu City opens 22 pop-up vax sites in bid for herd immunity by year end

(セブ市、年末までに集団免疫を獲得するために22の期間限定のワクチン接種会場を開設)

(*) vax sites: ワクチン接種会場

Vax or Anti Vax? – A Personal Opinion

(ワクチン接種か、それともワクチン接種に反対か? – 個人的な意見)

(*) anti-vax : ワクチン接種反対の、反ワクチンの

”vaxxie”という新造語も生まれました。

”selfie”(自撮り)と”vax”をかけ合わせた言葉です。

ワクチン接種中やその直前、直後に自撮りをすることを意味します。

ワクチン接種を勧める米国俳優アラン・アルダ(Alan Alda)氏が、次のように呼びかけたのが、新造語拡散のきっかけとされています。

アルダ氏は医療テレビドラマ『マッシュ』(M*A*S*H)で外科医を演じていたことでも知られています。

If it’s possible to take a selfie while you’re getting your shot, and post it on… social media, the people you know, trust you, and you can spread the word that way, so instead of taking a selfie, take a vaxxie.

(もし、ワクチン接種中に自撮りができて、SNSに投稿することが可能であれば…知り合いはあなたを信頼しているので、情報を拡散することができます。だから自撮りの代わりに、ヴァクシーを撮影してください)

「ワクチンを注射する」という意味では、”get the jab” (主に英国) や”get the shot” (主に米国)が使われます。

Boris Johnson addressed the nation on Sunday (December 12) advising people to get their booster jab

(ボリス・ジョンソン氏は12月12日(日)に国民に向けて、ブースター接種を勧めた)

The Air Force has discharged 27 people for refusing to get the COVID-19 vaccine, making them what officials believe are the first service members to be removed for disobeying the mandate to get the shots.

(空軍は、COVID-19ワクチンの接種を拒否した27人を除隊させた。これは、空軍関係者が、ワクチン接種の義務に従わないことを理由に除隊させられた初めての軍人であると考えている)

”vaccine”の語源は「牛の、牛に由来する」(vacca)というラテン語です。

そもそも「牛」と「ワクチン」の関係とはどのようなものでしょうか。

この言葉が初めて記録されたのは1799年までさかのぼります。

18世紀のロンドンでは、人口の3分の1が天然痘にかかっていました。

天然痘の致死率は3割にも及び、幸運にも生き残ったとしても、失明したり、身体に障がいが残ったり、発疹のあとがあばたになって顔に残ったりしました。

英国人の医師エドワード・ジェンナー(Edward Jenner、1749-1823)は、「牛乳しぼりの女性は天然痘にかからない」といううわさ話から、「一度牛痘(軽い天然痘)にかかると、より致死率の高い天然痘を身体に寄せ付けない仕組み(免疫)ができる」という着想を得ます。

彼は牛痘の膿疱や痘痕から採取した物質を、天然痘の予防接種として使用することを世界に先駆けて行いました。

この「牛痘(または痘瘡、膿疱)」をそのものを意味する言葉として、ジェンナーはラテン語の”vacca”(牛の、牛に由来する)という言葉から派生させて、”variolae vaccinae”という表現を使いました。

牛痘を人間に摂取するというジェンナーの研究は、直ぐには受け入れられませんでした。

ジェンナーは、牛痘で天然痘を予防できるという事実を、当時最高権威を誇ったイギリス王立協会に報告書として提出しますが、全く取り合ってもらえませんでした。

それどころか、「種痘した人々に牛の角が生える」という巷説も広まり、当時の風刺画にはその様子が描かれています。

1812年にジェンナー自身が書いた手紙には、次のように綴られています。

The Anti-Vacks are assailing me… with all the force they can muster in the newspapers.

(ワクチン反対派は、新聞でありったけの力で私を攻撃している)

”anti-vaccinist”, “anti-vaccinator”, “anti-vaccination”,” anti-vax”(いずれもワクチン接種に反対する意)などの言葉が初めて記録されたのも、この手紙が書かれたのと同じ19世紀初頭だそうです。

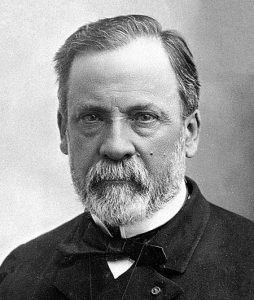

それから数十年後、今度はフランスの科学者ルイ・パスツール(Louis Pasteur、1822-1895)の研究を通して、vaccine(ワクチン)、vaccinate(ワクチン接種)、vaccination(予防接種)という言葉が広く使用されるようになりました。

天然痘が根絶されたのは、ジェンナーの研究から約200年後。

1980年5月8日にWHOは地球上からの天然痘根絶宣言を行っています。

ご参考まで、オックスフォード大学出版局が選出した過去5年の「Word of the Year」は次の通り。

◎2016年 “post-truth”

「客観的な事実よりも、感情や個人的な信念への訴えの方が、世論を形成する上で影響力が強い状況」という形容詞

◎2017年 “youthquake”

「若者の行動や影響から生じる、文化的、政治的、社会的な大きな変化」という名詞

◎2018年 “toxic”

「毒のある」という形容詞

◎2019年 “climate emergency”

「気候緊急事態」という名詞

2020年は、様々な事象があり一つの言葉に絞り込むことは適当でないとの理由で、選出されませんでした。

ご興味のあるかたは下記のサイトを参照されてみてください。

※Word of the Year (Oxford Language)

2021年の残りわずかとなりました。

今年を振り返りあなたの「Word of the Year」を見つけてみてはいかがでしょうか。

2021年英国版流行語大賞は”Vax”

Vax is our 2021 Word of the Year.

オックスフォード大学出版局(Oxford University Press)は、毎年「Word of the Year」(今年の言葉)を発表しています。2021年の言葉は”vax”でした。

“vax”は、名詞では “vaccine”(ワクチン) または “vaccination”(ワクチン接種)、動詞では “vaccinate”(ワクチン接種をする)と同意語です。1980年代から一般的な用語として使用されるれるようになったそうで、主に会話の中で口語的に使われます。

ニュース等では、 “vax”はタイトル文の中でよく使われ、ニュース本文では “vaccine” “vaccinate”等に置き換えて使われることが多いようです。

Billie Eilish reveals she got COVID, ‘would have died’ if she wasn’t vaxxed

(ビリー・エイリッシュ、COVIDに感染したことを明かす。ワクチン接種してなかったら「私は死んでいた」)

(*) be vaxxed: ワクチンを接種する

As of monday, all zoo visitors 12 and older must be fully vaxxed

(月曜日より、12歳以上の動物園入園者は2回のワクチン接種終了が必要)

(*) be fully vaxxed : 2回のワクチン接種が終了している

4 travelers from Manila held in Bacolod for fake vax cards

(マニラからの旅行者4名が偽のワクチンカードでバコロドで拘束される)

(*) vax cards : ワクチン接種カード、COVID-19 ワクチン接種の公式記録

Cebu City opens 22 pop-up vax sites in bid for herd immunity by year end

(セブ市、年末までに集団免疫を獲得するために22の期間限定のワクチン接種会場を開設)

(*) vax sites : ワクチン接種会場

Vax or Anti Vax? – A Personal Opinion

(ワクチン接種か、それともワクチン接種に反対か? – 個人的な意見)

(*) anti-vax : ワクチン接種反対の、反ワクチンの

”vaxxie”という新造語も生まれました。”selfie”(自撮り)と”vax”をかけ合わせた言葉です。ワクチン接種中やその直前、直後に自撮りをすることを意味します。

ワクチン接種を勧める米国俳優アラン・アルダ(Alan Alda)氏が、次のように呼びかけたのが、新造語拡散のきっかけとされています。アルダ氏は医療テレビドラマ『マッシュ』(M*A*S*H)で外科医を演じていたことでも知られています。

If it’s possible to take a selfie while you’re getting your shot, and post it on… social media, the people you know, trust you, and you can spread the word that way, so instead of taking a selfie, take a vaxxie.

(もし、ワクチン接種中に自撮りができて、SNSに投稿することが可能であれば…知り合いはあなたを信頼しているので、情報を拡散することができます。だから自撮りの代わりに、ヴァクシーを撮影してください)

「ワクチンを注射する」という意味では、”get the jab” (主に英国) や”get the shot” (主に米国)が使われます。

Boris Johnson addressed the nation on Sunday (December 12) advising people to get their booster jab

(ボリス・ジョンソン氏は12月12日(日)に国民に向けて、ブースター接種を勧めた)

The Air Force has discharged 27 people for refusing to get the COVID-19 vaccine, making them what officials believe are the first service members to be removed for disobeying the mandate to get the shots.

(空軍は、COVID-19ワクチンの接種を拒否した27人を除隊させた。これは、空軍関係者が、ワクチン接種の義務に従わないことを理由に除隊させられた初めての軍人であると考えている)

”vaccine”の語源は「牛の、牛に由来する」(vacca)というラテン語です。そもそも「牛」と「ワクチン」の関係とはどのようなものでしょうか。この言葉が初めて記録されたのは1799年までさかのぼります。

18世紀のロンドンでは、人口の3分の1が天然痘にかかっていました。天然痘の致死率は3割にも及び、幸運にも生き残ったとしても、失明したり、身体に障がいが残ったり、発疹のあとがあばたになって顔に残ったりしました。

エドワード・ジェンナー(Edward Jenner)

英国人の医師エドワード・ジェンナー(Edward Jenner、1749-1823)は、「牛乳しぼりの女性は天然痘にかからない」といううわさ話から、「一度牛痘(軽い天然痘)にかかると、より致死率の高い天然痘を身体に寄せ付けない仕組み(免疫)ができる」という着想を得ます。彼は牛痘の膿疱や痘痕から採取した物質を、天然痘の予防接種として使用することを世界に先駆けて行いました。

この「牛痘(または痘瘡、膿疱)」をそのものを意味する言葉として、ジェンナーはラテン語の”vacca”(牛の、牛に由来する)という言葉から派生させて、”variolae vaccinae”という表現を使いました。

牛痘を人間に摂取するというジェンナーの研究は、直ぐには受け入れられませんでした。ジェンナーは、牛痘で天然痘を予防できるという事実を、当時最高権威を誇ったイギリス王立協会に報告書として提出しますが、全く取り合ってもらえませんでした。それどころか、「種痘した人々に牛の角が生える」という巷説も広まり、当時の風刺画にはその様子が描かれています。

ジェームズ・ギルレーによる風刺画

1812年にジェンナー自身が書いた手紙には、次のように綴られています。

The Anti-Vacks are assailing me… with all the force they can muster in the newspapers.

(ワクチン反対派は、新聞でありったけの力で私を攻撃している)

”anti-vaccinist”, “anti-vaccinator”, “anti-vaccination”,” anti-vax”(いずれもワクチン接種に反対する意)などの言葉が初めて記録されたのも、この手紙が書かれたのと同じ19世紀初頭だそうです。

それから数十年後、今度はフランスの科学者ルイ・パスツール(Louis Pasteur、1822-1895)の研究を通して、vaccine(ワクチン)、vaccinate(ワクチン接種)、vaccination(予防接種)という言葉が広く使用されるようになりました。

ルイ・パスツール(Louis Pasteur)

天然痘が根絶されたのは、ジェンナーの研究から約200年後。1980年5月8日にWHOは地球上からの天然痘根絶宣言を行っています。

ご参考まで、オックスフォード大学出版局が選出した過去5年の「Word of the Year」は次の通り。

◎2016年 “post-truth”

「客観的な事実よりも、感情や個人的な信念への訴えの方が、世論を形成する上で影響力が強い状況」という形容詞

◎2017年 “youthquake”

「若者の行動や影響から生じる、文化的、政治的、社会的な大きな変化」という名詞

◎2018年 “toxic”

「毒のある」という形容詞

◎2019年 “climate emergency”

「気候緊急事態」という名詞

2020年は、様々な事象があり一つの言葉に絞り込むことは適当でないとの理由で、選出されませんでした。ご興味のあるかたは下記のサイトを参照されてみてください。

※Word of the Year (Oxford Language)

2021年の残りわずかとなりました。今年を振り返りあなたの「Word of the Year」を見つけてみてはいかがでしょうか。

◆ETCマンツーマン英会話 早稲田 タニヤ先生

◆(早稲田)タニヤ先生

・リモートは随時可能

・対面は週末土曜の午後と日曜の場合はお家にお子さんが在宅のため、早稲田、東新宿、池袋近辺のカフェなどになります。

人気の先生紹介 vol.147

News157 モバイル版

…━━━━━★

大谷翔平選手の通訳

水原一平さんが

人気の理由

★━━━━━…

From conditioning coach and throwing partner to confidant and cook, a baseball interpreter’s job extends far beyond its literal description.

(コンディショニングコーチやキャッチボールの相手からはじまり、親友、そして料理人にいたるまで。野球の通訳の仕事は、「通訳」という言葉の定義をはるかに超えている)

米国のプロ野球リーグ、MLB(Major League Baseball)で活躍する外国人選手の数は、全体の28%以上。

その多くがスペイン語、日本語、韓国語、ベトナム語、中国語など、英語以外のコミュニケーションを望んでいいるとのこと。

彼らの通訳の働きに関心が注がれています。

※’A Game of Speech’—But Also, For Baseball Interpreters, So Much More

(「言葉のゲーム」―しかし、野球の通訳者にとっては、それだけではない)

(JUN 21, 2021、SPORTS ILLUSTRATED)

https://www.si.com/mlb/2021/06/21/baseball-interpreters-daily-cover

野球の通訳者には、語学能力だけでなく、野球の技術や戦術に関するきめ細やかなニュアンスも理解できる高い専門性が求められます。

また、球場を離れた外国人選手が、異国の文化に慣れ親しみ、快適な日常生活が送れるように、また心地よく球場に足を踏み入れることができるように、そのサポートにも気を配る必要があります。

彼らは通訳という言葉から想像される仕事の枠を、はるかに超えた役割を担っているのです。

11月22日ロサンゼルス・エンゼルス球団は、大谷翔平選手の専属通訳である水原一平さんを、「MVI」(Most Valuable Interpreter : 最優秀通訳)としてツイッターで称えました。

そこには「一番助けてくれた人は?」という記者の質問に答えた大谷選手の言葉が添えられていました。

I’m getting the most help from Ippei-san.

(一番お世話になっているのは一平さんです)

https://twitter.com/Angels/status/1462538951017709574

水原さんは1984年生まれ、北海道苫小牧市出身。6歳の時に、お父様の仕事の関係で米国ロスアンゼルス市に移住。

高校までサッカー部とバスケットボール部に所属。

野茂英雄選手のロスアンゼルス・ドジャースでの活躍がきっかけとなり、MLBに没頭。2010年にボストン・レッドソックスの岡島秀樹選手の専属通訳となりました。

2012年からは日本ハムファイターズの球団通訳に。

外国人選手の通訳や生活のサポートを務めました。2017年に大谷選手がエンゼルスへ移籍したことに伴い、大谷の専属通訳として水原さんもエンゼルスに所属しました。

ピッチャーとバッターの両方をこなす大谷選手。

その特異なポジションから、トレーニングやミーティングにおいても、他の選手とは異なるスケジュールとなることが多く、その管理も複雑。水原さんは、そんな大谷選手を公私にわたりサポートしていることで知られています。

大谷選手がエンジェルスに移籍した最初の年には、クラブハウスで彼が孤立しないように、他の選手が遊んでいる携帯ゲームをダウンロードするように薦め、うちとけるきっかけを作ったことも。

キャッチボールの相手をすることもあり、運転手も務めています。

また、大谷選手は2018年と2019年に2回にわたり手術を行っていますが、術後ほとんど動くことのできなかった彼のために、水原さんは食料品の買い出しも行っていたそうです。

興味深いのは、エンジェルズファンはもちろんですが、テレビのインタビュアーなどから、水原さんがとても好かれてると感じられることです。

冗談も交えてですが、野球解説者マーク・グビザさん(Mark Gubicza)によるインタビューでは、水原さんの髪型について質問が飛んでいます。

You’re very popular around everyone’s digging your haircut over there.

(君の髪型は周りからも好評だよ)

How many people now say they want to have the Ippei haircut?

(今、何人の人がIppeiの髪型にしたいと言っていますか?)

I’m going to give it a shot at some point.

(僕もいつか試したいと思っています。)

※Ippei Mizuhara, Shohei Ohtani’s translator, surprised with ShoTime’s success

そして、今度は水原さんのベースボール・カードができたといって、はしゃいでいるグビザさん。

でも、そこにはなぜか水原さんの髪型を模したグビザさんの写真も。

※Gubie Tuesdays: Ippei Mizuhara gets his rookie cards

2021年MLBオールスターゲームで、大谷選手がホームラン競争に出場した際には、水原さんは捕手を務めました。

ほとんど野球経験のない水原さんを抜擢した理由について、大谷選手は次のように語り、皆の笑いを誘っています。

(英文は水原さんの通訳のため、him(彼=大谷選手)となっています。)

Intereseted in havng someone that’s more norvous than him right behind him.

(後ろに僕より緊張している人がいた方が楽かな、と思って)

水原さんの魅力は、正直で飾らない性格にあるのかもしれません。

人との垣根を低く感じさせ、相手に不要な緊張感を与えることなく、打ち解けやすい雰囲気を感じます。

水原さんのこの人柄が、彼の人間力でもあり、プロスポーツに必要とされる高度な意思疎通を助けているのかもしれません。

自動翻訳などAIによる便利な機能がどんどん発達する中、各々がこの人間力に気づき、育むことが、ますます重要になってくるのかもしれません。

◎関連リンク

野球について英語で会話をしたい方は、喜多見駅から12分の新居に移られたミッチェル先生がお薦めです。

少年野球の監督経験もあり、日本でなかなか味わうことのできない、北米の野球文化についても触れることがるかもしれません。

下記の動画では水原さんの通訳英語を詳しく解説しています。

通訳においていらない情報は端折り、必要な情報はちょい足しするなど。

逐語訳とは異なる水原さんの実践的な通訳英語を理解することができます。

大谷翔平選手の通訳・水原一平さんが人気の理由

From conditioning coach and throwing partner to confidant and cook, a baseball interpreter’s job extends far beyond its literal description.

(コンディショニングコーチやキャッチボールの相手からはじまり、親友、そして料理人にいたるまで。野球の通訳の仕事は、「通訳」という言葉の定義をはるかに超えている}

米国のプロ野球リーグ、MLB(Major League Baseball)で活躍する外国人選手の数は、全体の28%以上。その多くがスペイン語、日本語、韓国語、ベトナム語、中国語など、英語以外のコミュニケーションを望んでいいるとのこと。彼らの通訳の働きに関心が注がれています。

‘A Game of Speech’—But Also, For Baseball Interpreters, So Much More

(「言葉のゲーム」―しかし、野球の通訳者にとっては、それだけではない)

(JUN 21, 2021、SPORTS ILLUSTRATED)

野球の通訳者には、語学能力だけでなく、野球の技術や戦術に関するきめ細やかなニュアンスも理解できる高い専門性が求められます。

また、球場を離れた外国人選手が、異国の文化に慣れ親しみ、快適な日常生活が送れるように、また心地よく球場に足を踏み入れることができるように、そのサポートにも気を配る必要があります。

彼らは通訳という言葉から想像される仕事の枠を、はるかに超えた役割を担っているのです。

11月22日ロサンゼルス・エンゼルス球団は、大谷翔平選手の専属通訳である水原一平さんを、「MVI」(Most Valuable Interpreter : 最優秀通訳)としてツイッターで称えました。

そこには「一番助けてくれた人は?」という記者の質問に答えた大谷選手の言葉が添えられていました。

I’m getting the most help from Ippei-san.

(一番お世話になっているのは一平さんです)

水原さんは1984年生まれ、北海道苫小牧市出身。6歳の時に、お父様の仕事の関係で米国ロスアンゼルス市に移住。高校までサッカー部とバスケットボール部に所属。野茂英雄選手のロスアンゼルス・ドジャースでの活躍がきっかけとなり、MLBに没頭。2010年にボストン・レッドソックスの岡島秀樹選手の専属通訳となりました。

2012年からは日本ハムファイターズの球団通訳に。外国人選手の通訳や生活のサポートを務めました。2017年に大谷選手がエンゼルスへ移籍したことに伴い、大谷の専属通訳として水原さんもエンゼルスに所属しました。

ピッチャーとバッターの両方をこなす大谷選手。その特異なポジションから、トレーニングやミーティングにおいても、他の選手とは異なるスケジュールとなることが多く、その管理も複雑。水原さんは、そんな大谷選手を公私にわたりサポートしていることで知られています。

大谷選手がエンジェルスに移籍した最初の年には、クラブハウスで彼が孤立しないように、他の選手が遊んでいる携帯ゲームをダウンロードするように薦め、うちとけるきっかけを作ったことも。キャッチボールの相手をすることもあり、運転手も務めています。

また、大谷選手は2018年と2019年に2回にわたり手術を行っていますが、術後ほとんど動くことのできなかった彼のために、水原さんは食料品の買い出しも行っていたそうです。

興味深いのは、エンジェルズファンはもちろんですが、テレビのインタビュアーなどから、水原さんがとても好かれてると感じられることです。

冗談も交えてですが、野球解説者マーク・グビザさん(Mark Gubicza)によるインタビューでは、水原さんの髪型について質問が飛んでいます。

You’re very popular around everyone’s digging your haircut over there.

How many people now say they want to have the Ippei haircut?

I’m going to give it a shot at some point.

君の髪型は周りからも好評だよ

今、何人の人がIppeiの髪型にしたいと言っていますか?

僕もいつか試したいと思っています。

▽Ippei Mizuhara, Shohei Ohtani’s translator, surprised with ShoTime’s success

そして、今度は水原さんのベースボール・カードができたといって、はしゃいでいるグビザさん。でも、そこにはなぜか水原さんの髪型を模したグビザさんの写真も。

▽Gubie Tuesdays: Ippei Mizuhara gets his rookie cards

2021年MLBオールスターゲームで、大谷選手がホームラン競争に出場した際には、水原さんは捕手を務めました。ほとんど野球経験のない水原さんを抜擢した理由について、大谷選手は次のように語り、皆の笑いを誘っています。(英文は水原さんの通訳のため、him(彼=大谷選手)となっています。)

Intereseted in havng someone that’s more norvous than him right behind him.

後ろに僕より緊張している人がいた方が楽かな、と思って

水原さんの魅力は、正直で飾らない性格にあるのかもしれません。人との垣根を低く感じさせ、相手に不要な緊張感を与えることなく、打ち解けやすい雰囲気を感じます。水原さんのこの人柄が、彼の人間力でもあり、プロスポーツに必要とされる高度な意思疎通を助けているのかもしれません。

自動翻訳などAIによる便利な機能がどんどん発達する中、各々がこの人間力に気づき、育むことが、ますます重要になってくるのかもしれません。

◎関連リンク

野球について英語で会話をしたい方は、喜多見駅から12分の新居に移られたミッチェル先生がお薦めです。少年野球の監督経験もあり、日本でなかなか味わうことのできない、北米の野球文化についても触れることがるかもしれません。

▽ミッチェル先生インタビュー

下記の動画では水原さんの通訳英語を詳しく解説しています。通訳においていらない情報は端折り、必要な情報はちょい足しするなど。逐語訳とは異なる水原さんの実践的な通訳英語を理解することができます。

▽大谷翔平選手の通訳:水原一平「バッサリ術」&「ちょい足しテクニック」徹底解説

(MPB野球英語解説チャンネル)

年末年始の事務局営業日

年内営業は12月28日(火)午後6時で終了です。

新年は1月6日(木)午前10時より始業致します。

12月29日(水)より1月5日(水)迄はお休みとなります。

お休み中のメールの開封・転送等、事務局からキャンセル連絡はできませんので直接先生へご連絡下さい。

ご不便をおかけしますがどうぞよろしくお願い申し上げます。

ETC英会話事務局

人気の先生紹介 vol.146

News156 モバイル版

…━━━━━★

シャーロック・ホームズ

も驚く!? 通貨換算機!

★━━━━━…

Will you be so good as to accommodate me, and that by return of post, with ten pounds?

(私のために10ポンド郵送してくれないか?)

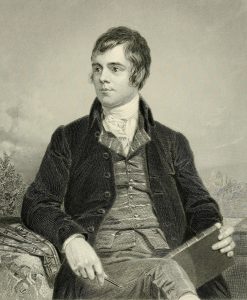

英国スコットランドを代表する詩人ロバート・バーンズが、従兄弟のジェームズに宛てた手紙の一文です。

手紙には「1796年7月12日」と記されています。

O James! did you know the pride of my heart, you would feel doubly for me! Alas! I am not used to beg!

(おぉジェームズ!あなたが私の心の誇り知っていたら、二重に同情してくれるはずだ。

なんて悲しいんだろう。

この私が物乞いをするなんて)

※Letter from Robert Burns about debt and farming

英国ではシェークスピアと並び称されるバーンズですが、晩年はとても困窮していました。

この手紙を出した10日後の7月21日に、彼は心疾患のため亡くなりました。

37歳でした。

バーンズが必要とした「10ポンド」は、今の貨幣価値でどれくらいの金額なのでしょうか。

1270年から2017年までの英国通貨の価値を、現在(2017年)の貨幣価値に置き換えてくれる便利なサイトがありました。

※Currency converter: 1270?2017

このサイトの通貨換算機(currency converter)は、王室や財務省などの歴史的な記録をもとに作られたそうです。

興味深いのは単なる貨幣価値だけでなく、当日の人びとの暮らしはぶりはどのようなものだったか、交通手段は何が使われていたのか、といった詳しい解説も読むことができます。

また「当時だったらこの金額で馬が何頭買えた」というようなおもしろい指標に加えて、「熟練した職人の何日分の賃金か」という具体的な数字も示されています。

熟練した職人ですから、当時の労働者階級の中でも比較的良い暮らしぶりができた人たちです。

そんな一般生活者たちの何日分の賃金なのか、という物差しになります。

この物差しを使って、当時の人びとの人生に、自らを重ね合わせてみることができるかもしれません。

早速バーンズが必要とした10ポンドを、このサイトを使って計算してみましょう。

年代は10年ごとに設定することができるので、1790年に設定。

そして、10ポンドを入力した結果がこちらです。

=====

£767.61

In 1790, you could buy one of the following with £10:

Horses: 0

Cows: 2

Wool: 11 stones

Wheat: 1 quarters

Wages: 66 days (skilled tradesman)

—

767.61ポンド

1790年、10ポンドで下記の内のどれか一つを買うことができました

馬: 0頭

牛: 2頭

ウール: 11ストーン(約70キログラム)

小麦粉: 1クオーター(約11キログラム)

賃金: 66日分(熟練工)

=====

2017年の平均為替レートを1ポンド=145円だとすると、767.61ポンドは111,303円。

でも、それよりもわかりやすいのは、熟練工の賃金の66日分であるということ。

つまり当時の約2か月分の給与をロバート・バーンズは求めていたことになります。

10ポンドは、目の前の苦境をなんとか乗り切るための、当面の資金だったのかもしれません。

時代は変わって19世紀後半。

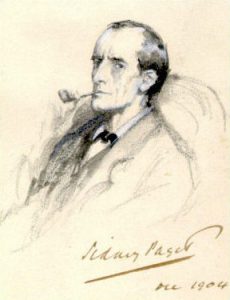

アーサー・コナン・ドイル(Arthur Conan Doyle)の人気推理小説、シャーロック・ホームズ・シリーズの中の「花婿失踪事件」(A Case of Identity)には次のようなお金の話しが登場します。

” I find that I can do pretty well with what I earn at typewriting. It brings me two pence a sheet, and I can often do from fifteen to twenty sheets in a-day.”

「わたしはタイピストの収入だけで十分やってゆけます。

1枚2ペンスで、1日に15枚から20枚も打てることが多いんですの」

※『シャーロックホームズの冒険』アーサー・コナンドイル作、日暮雅通訳より

この小説「花婿失踪事件」が発表されたのは1891年。

タイピストは当時女性の花形職業だったそうです。

1ペンスは0.01ポンド。

1日に20枚のタイプ打って、1ヶ月で25日働いたとしたら、20枚x25日x2ペンス=10ポンド。

月に10ポンドの収入となります。

これを同じように先ほどの通貨換算機で計算してみると、1890年代の10ポンドは驚くなかれ「 Wages: 30 days (skilled tradesman):熟練工30日分の賃金」という結果に。

シャーロック・ホームズの小説とぴたりと同じ、約1か月分の賃金となりました。

現在の貨幣価値でいうと、820.49ポンド(約12万円)になるそうです。

そして、20世紀前半、作家アガサ・クリスティ(Agatha Christie)の登場です。

彼女が1926年に発表した長編推理小説『アクロイド殺し』(The Murder of Roger Ackroyd)に、次のような場面がありました。

化学薬品工場の成功でひと財産を築いたロジャー・アクロイドが何者かに殺害。

姪のフローラは遺産として2万ポンドを得ることがわかりました。

“Uncle Roger has left me twenty thousand pounds. Think of it -twenty thousand beautiful pounds.”

「ロジャー伯父様は、私に2万ポンド残してくださったんです。

考えてみてください――2万ポンドもですよ」

“Mean much to me? Why, it’s everything. Freedom?life?no more scheming and scraping and lying –

「重要なことかですって? ええ、これですべてが変わると言ってもいいぐらいよ。

自由――人生――もう頭を絞って、お金を節約したり、嘘をついたりしなくても――」

1920年代の2万ポンドは、現在の貨幣価値で約58万ポンド。

熟練工60,606日分、年数に置き換えると166年分の賃金にあたります。

暮らしぶりにもよりますが、フローラはもう一生働く必要はないと考えたでしょう。

そして、お金、そして嘘から開放された自由な人生が送れると。

その一方で、お金で得られないものを失っていたことに、彼女はこの後気づきます。

通貨の価値は時代を経て大きく変わっているのは間違いありません。

でも、お金との人びとの距離感、係わり合い方、翻弄のされ具合は、数百年という時を経ても、全く変わっていないようにも思えます。

読書の秋。

文学作品に登場する登場人物の暮らしぶりや心情を、この通貨換算機を使って探ってみてはいかがでしょうか。

(*)関連リンク

ロバート・バーンズの作品を、チャールズ先生(横浜)が解説、そして朗読もあります。

リンクは下記のページの下にあります。

ぜひ、ご視聴ください!

※スコットランド英語とスコッツ語とロバート・バーンズ~『Robert Burns ? The people’s poet』でじっくりとマンツーマン英会話

シャーロック・ホームズも驚く!? 通貨換算機!

Will you be so good as to accommodate me, and that by return of post, with ten pounds?

(私のために10ポンド郵送してくれないか?)

英国スコットランドを代表する詩人ロバート・バーンズが、従兄弟のジェームズに宛てた手紙の一文です。手紙には「1796年7月12日」と記されています。

O James! did you know the pride of my heart, you would feel doubly for me! Alas! I am not used to beg!

(おぉジェームズ!あなたが私の心の誇り知っていたら、二重に同情してくれるはずだ。なんて悲しいんだろう。この私が物乞いをするなんて)

英国ではシェークスピアと並び称されるバーンズですが、晩年はとても困窮していました。この手紙を出した10日後の7月21日に、彼は心疾患のため亡くなりました。37歳でした。

Robert Burns

バーンズが必要とした「10ポンド」は、今の貨幣価値でどれくらいの金額なのでしょうか。

1270年から2017年までの英国通貨の価値を、現在(2017年)の貨幣価値に置き換えてくれる便利なサイトがありました。

※Currency converter: 1270?2017

このサイトの通貨換算機(currency converter)は、王室や財務省などの歴史的な記録をもとに作られたそうです。興味深いのは単なる貨幣価値だけでなく、当日の人びとの暮らしはぶりはどのようなものだったか、交通手段は何が使われていたのか、といった詳しい解説も読むことができます。

また「当時だったらこの金額で馬が何頭買えた」というようなおもしろい指標に加えて、「熟練した職人の何日分の賃金か」という具体的な数字も示されています。

熟練した職人ですから、当時の労働者階級の中でも比較的良い暮らしぶりができた人たちです。そんな一般生活者たちの何日分の賃金なのか、という物差しになります。この物差しを使って、当時の人びとの人生に、自らを重ね合わせてみることができるかもしれません。

早速バーンズが必要とした10ポンドを、このサイトを使って計算してみましょう。年代は10年ごとに設定することができるので、1790年に設定。そして、10ポンドを入力した結果がこちらです。

£767.61

In 1790, you could buy one of the following with £10:

Horses: 0

Cows: 2

Wool: 11 stones

Wheat: 1 quarters

Wages: 66 days (skilled tradesman)

767.61ポンド

1790年、10ポンドで下記の内のどれか一つを買うことができました

馬: 0頭

牛: 2頭

ウール: 11ストーン(約70キログラム)

小麦粉: 1クオーター(約11キログラム)

賃金: 66日分(熟練工)

2017年の平均為替レートを1ポンド=145円だとすると、767.61ポンドは111,303円。でも、それよりもわかりやすいのは、熟練工の賃金の66日分であるということ。つまり当時の約2か月分の給与をロバート・バーンズは求めていたことになります。

10ポンドは、目の前の苦境をなんとか乗り切るための、当面の資金だったのかもしれません。

時代は変わって19世紀後半。アーサー・コナン・ドイル(Arthur Conan Doyle)の人気推理小説、シャーロック・ホームズ・シリーズの中の「花婿失踪事件」(A Case of Identity)には次のようなお金の話しが登場します。

” I find that I can do pretty well with what I earn at typewriting. It brings me two pence a sheet, and I can often do from fifteen to twenty sheets in a-day.”

「わたしはタイピストの収入だけで十分やってゆけます。1枚2ペンスで、1日に15枚から20枚も打てることが多いんですの」

Sherlock Holmes

この小説「花婿失踪事件」が発表されたのは1891年。タイピストは当時女性の花形職業だったそうです。1ペンスは0.01ポンド。1日に20枚のタイプ打って、1ヶ月で25日働いたとしたら、20枚x25日x2ペンス=10ポンド。月に10ポンドの収入となります。

これを同じように先ほどの通貨換算機で計算してみると、1890年代の10ポンドは驚くなかれ「 Wages: 30 days (skilled tradesman):熟練工30日分の賃金」という結果に。シャーロック・ホームズの小説とぴたりと同じ、約1か月分の賃金となりました。現在の貨幣価値でいうと、820.49ポンド(約12万円)になるそうです。

そして、20世紀前半、作家アガサ・クリスティ(Agatha Christie)の登場です。彼女が1926年に発表した長編推理小説『アクロイド殺し』(The Murder of Roger Ackroyd)に、次のような場面がありました。

化学薬品工場の成功でひと財産を築いたロジャー・アクロイドが何者かに殺害。姪のフローラは遺産として2万ポンドを得ることがわかりました。

“Uncle Roger has left me twenty thousand pounds. Think of it -twenty thousand beautiful pounds.”

「ロジャー伯父様は、私に2万ポンド残してくださったんです。考えてみてください――2万ポンドもですよ」

“Mean much to me? Why, it’s everything. Freedom?life?no more scheming and scraping and lying –

「重要なことかですって? ええ、これですべてが変わると言ってもいいぐらいよ。自由――人生――もう頭を絞って、お金を節約したり、嘘をついたりしなくても――」

1920年代の2万ポンドは、現在の貨幣価値で約58万ポンド。熟練工60,606日分、年数に置き換えると166年分の賃金にあたります。暮らしぶりにもよりますが、フローラはもう一生働く必要はないと考えたでしょう。そして、お金、そして嘘から開放された自由な人生が送れると。その一方で、お金で得られないものを失っていたことに、彼女はこの後気づきます。

通貨の価値は時代を経て大きく変わっているのは間違いありません。でも、お金との人びとの距離感、係わり合い方、翻弄のされ具合は、数百年という時を経ても、全く変わっていないようにも思えます。

読書の秋。文学作品に登場する登場人物の暮らしぶりや心情を、この通貨換算機を使って探ってみてはいかがでしょうか。

(*)関連リンク

ロバート・バーンズの作品を、チャールズ先生(横浜)が解説、そして朗読もあります。

リンクは下記のページの下にあります。ぜひ、ご視聴ください!

※スコットランド英語とスコッツ語とロバート・バーンズ~『Robert Burns ? The people’s poet』でじっくりとマンツーマン英会話

News155 モバイル版

…━━━━━★

バイリンガルは

認知症の発症が

4~5年遅い!?

★━━━━━…

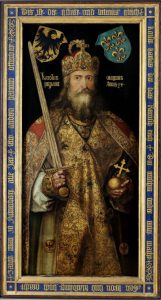

To have another language is to possess a second soul.

「二つ目の言語を持つということは、二つ目の魂を持つということだ」

8世紀後半に西ヨーロッパを統一したカール大帝(Charlemagne)の言葉です。

武人としてのイメージが強いカール大帝ですが、「文化・教育の保護者」としても知られています。

カール大帝は、ドイツ西部にあるアーヘンの宮廷等に、各地から分人・学者を呼び寄せ、学校を建てました。

そこでは、ローマの古典文化を範としたラテン語の文法、修辞、理論に、算術、畿何、音楽、天分の4学科を加えた「教養7学科」が学ぶことができました。

この学校で誰よりも熱心に学んだ生徒は、他ならぬカール大帝自身だったそうです。

彼はこの時代の唯一の書き言葉だったラテン語を習得しようと、寝床にまで羊皮紙を持ち込んで、書き取りの練習をしていたといわれています。

「言語を学びたい」

「外国語を学びたい」

このような情熱はどこから生まれるくるものなのでしょうか。

BBCのラジオ番組「Lost for words」の中で、興味深い調査結果が紹介されていました。

“The bilinguals showed symptoms of Alzheimer’s some four to five years after monolinguals with the same disease pathology.”

(バイリンガルはモノリンガルにくらべ、アルツハイマー型認知症の発症が4~5年程度遅い)

※「Lost for Words ? what happens to language in the onset of dementia?」より

(言葉の喪失 ? 認知症を発症すると、言葉はどうなるのか?)

ジャーナリストのデヴィッド・シャリアトマダリ(David Shariatmadari)さんの父エブラヒム(Ebrahim)さんは、1960年代にイランから渡英した医師でした。

1972年にイギリス人女性と結婚。

エブラヒムさんは職場でも家でも英語を流暢に話し、ペルシャ語も話していました。

ところが、それから25年が経ったある日、家族でイランに行った時にある変化が起こりました。

エブラヒムさんは家族にはペルシャ語で話しかけ、ペルシャ人には英語で話すようになったそうです。

家族の中でペルシャ語がわかる人はいませんでした。

以降エブラヒムさんの英語力は低下し、その代わりに第一言語であるペルシャ語がどんどん出て来るようになったそうです。

後にアルツハイマー病と診断。エブラヒムさんが亡くなる6年前のことでした。

認知神経学者のトーマス・バク博士(Thomas Bak)はエブラヒムさんの症例について、「人生の最初の数十年で習得したペルシャ語がとても強かったのでしょう。

その後に英語が入ってきて、第一言語からの切り替えが行われたのですが、ペルシャ語で構築された脳内の言語ネットワークの方が強力だったようです」と、説明しています。

バク博士は、バイリンガルであることが認知機能にどのような影響を与えるのかについての研究で知られています。

エブラヒムさんの場合も、バイリンガルだったからこそ、少なくとも数年間は、認知症の症状を抑えることができたと指摘しています。

多言語を話すことは、脳にどのようは影響をもたらすのでしょうか。

バク博士は、自身の体験から次のような事例を上げています。

“My mother tongue is Polish but my wife is Spanish so I also speak Spanish, and we live in Edinburgh so we also speak English,” says Thomas Bak.

「私の母語はポーランド語ですが、妻がスペイン人なので、私はスペイン語も話しますし、エジンバラに住んでいるので英語も話します」とトーマス・バク氏は言います。

“When I am talking to my wife in English, I will sometimes use Spanish words, but I never accidentally use Polish.

And when I am speaking to my wife’s mother in Spanish, I never accidentally introduce English words because she doesn’t understand them.

「妻と英語で話しているときに、スペイン語の単語を使うことはありますが、間違ってポーランド語を使うことはありません。

なぜなら妻はポーランド語がわからないからです。

It’s not something I have to think about, it’s automatic, but my executive system is working very hard to inhibit the other languages.”

考えなくても自動的にできることですが、私の実行システムは他の言語を抑制するために一生懸命働いています」

※The amazing benefits of being bilingual

(バイリンガルであることの素晴らしい利点)

「実行システム」とは、複雑な課題の遂行する際に、課題ルールの維持や切り替え、情報の更新などを行うことで、思考や行動を制御する脳の働きのこと。

多言語を話すためには、複数の作業を同時にもしくは短期間に並行して切り替える(マルチタスク)という脳内の作業が必要になります。

それは知らず知らずのうちに脳に刺激を与え、脳をより健康な状態に保つ効果があるのかもしれません。

さらにバク博士は、人間の脳が2つ以上の言語を話すのは普通のことだとさえ言います。

「人類の歴史を振り返ってみると、ほとんどの人がマルチリンガル。

モノリンガルというのは、比較的最近の現象」とした上で、「この観点からすると、マルチリンガルが利点をもたらすというよりも、モノリンガルがリスク要因であるということ」と、興味深い指摘をしています。

たとえば、現代の狩猟採集民を見ると、ほとんどが多言語を話しているそうです。

「子供を産むためには、同じ部族や一族の人と結婚してはいけないというルールがあり、それはタブーです。

だから、子供の父と母はそれぞれ違う言葉を話すのです」。

オーストラリアのアボリジニでは、今も130以上の先住民族の言語が話されているとのこと。

「誰かと一緒に歩いていて、小さな川を渡ると、突然、相手が別の言語に切り替わることがあります」とバグ博士は言います。

命をつなげてゆくために、多言語が話せることは必須であるということなのでしょうか。

晩年、お父様がペルシャ語でしか話すことができなくなったデヴィッド氏ですが、「認知症は常に残酷な病気」としながらも、「父がバイリンガルであったことで、私たちはより多くの明るく輝かしい数年を過ごすことができたのではないかと思うと慰められます」とも語っています

私たちが外国語を話せるようになりたいという欲求は、もしかしたら「脳がより長く健康でいたい」と欲する、肉体の内側から湧き出る本能的なエネルギーなのかもしれません。

◎関連リンク

※トーマス・バク博士らの報告書

※Bilingualism delays age at onset of dementia, independent of education and immigration status

(バイリンガルは教育や移民経験の有無にかかわらず、認知症の発症年齢を遅らせる)

※トーマス・バク博士らの報告書

※Does bilingualism influence cognitive aging?

(バイリンガルは認知老化に影響を与えるか?)

※Lost for words (言葉の喪失) ラジオ番組の音声

バイリンガルは認知症の発症が4~5年遅い!?

「二つ目の言語を持つということは、二つ目の魂を持つということだ」

8世紀後半に西ヨーロッパを統一したカール大帝(Charlemagne)の言葉です。武人としてのイメージが強いカール大帝ですが、「文化・教育の保護者」としても知られています。

カール大帝は、ドイツ西部にあるアーヘンの宮廷等に、各地から分人・学者を呼び寄せ、学校を建てました。そこでは、ローマの古典文化を範としたラテン語の文法、修辞、理論に、算術、畿何、音楽、天分の4学科を加えた「教養7学科」が学ぶことができました。

カール大帝は、ドイツ西部にあるアーヘンの宮廷等に、各地から分人・学者を呼び寄せ、学校を建てました。そこでは、ローマの古典文化を範としたラテン語の文法、修辞、理論に、算術、畿何、音楽、天分の4学科を加えた「教養7学科」が学ぶことができました。

この学校で誰よりも熱心に学んだ生徒は、他ならぬカール大帝自身だったそうです。彼はこの時代の唯一の書き言葉だったラテン語を習得しようと、寝床にまで羊皮紙を持ち込んで、書き取りの練習をしていたといわれています。

「言語を学びたい」「外国語を学びたい」

このような情熱はどこから生まれるくるものなのでしょうか。

BBCのラジオ番組「Lost for words」の中で、興味深い調査結果が紹介されていました。

“The bilinguals showed symptoms of Alzheimer’s some four to five years after monolinguals with the same disease pathology.”

(バイリンガルはモノリンガルにくらべ、アルツハイマー型認知症の発症が4~5年程度遅い)

※「Lost for Words ? what happens to language in the onset of dementia?」より

(言葉の喪失 ? 認知症を発症すると、言葉はどうなるのか?)

https://bbc.in/3yQ3RnB

ジャーナリストのデヴィッド・シャリアトマダリ(David Shariatmadari)さんの父エブラヒム(Ebrahim)さんは、1960年代にイランから渡英した医師でした。1972年にイギリス人女性と結婚。エブラヒムさんは職場でも家でも英語を流暢に話し、ペルシャ語も話していました。

ところが、それから25年が経ったある日、家族でイランに行った時にある変化が起こりました。

エブラヒムさんは家族にはペルシャ語で話しかけ、ペルシャ人には英語で話すようになったそうです。家族の中でペルシャ語がわかる人はいませんでした。以降エブラヒムさんの英語力は低下し、その代わりに第一言語であるペルシャ語がどんどん出て来るようになったそうです。後にアルツハイマー病と診断。エブラヒムさんが亡くなる6年前のことでした。

認知神経学者のトーマス・バク博士(Thomas Bak)はエブラヒムさんの症例について、「人生の最初の数十年で習得したペルシャ語がとても強かったのでしょう。その後に英語が入ってきて、第一言語からの切り替えが行われたのですが、ペルシャ語で構築された脳内の言語ネットワークの方が強力だったようです」と、説明しています。

バク博士は、バイリンガルであることが認知機能にどのような影響を与えるのかについての研究で知られています。エブラヒムさんの場合も、バイリンガルだったからこそ、少なくとも数年間は、認知症の症状を抑えることができたと指摘しています。

多言語を話すことは、脳にどのようは影響をもたらすのでしょうか。バク博士は、自身の体験から次のような事例を上げています。

“My mother tongue is Polish but my wife is Spanish so I also speak Spanish, and we live in Edinburgh so we also speak English,” says Thomas Bak. “When I am talking to my wife in English, I will sometimes use Spanish words, but I never accidentally use Polish. And when I am speaking to my wife’s mother in Spanish, I never accidentally introduce English words because she doesn’t understand them. It’s not something I have to think about, it’s automatic, but my executive system is working very hard to inhibit the other languages.”

「私の母語はポーランド語ですが、妻がスペイン人なので、私はスペイン語も話しますし、エジンバラに住んでいるので英語も話します」とトーマス・バク氏は言います。「妻と英語で話しているときに、スペイン語の単語を使うことはありますが、間違ってポーランド語を使うことはありません。なぜなら妻はポーランド語がわからないからです。考えなくても自動的にできることですが、私の実行システムは他の言語を抑制するために一生懸命働いています」

※The amazing benefits of being bilingual

(バイリンガルであることの素晴らしい利点)

https://www.bbc.com/future/article/20160811-the-amazing-benefits-of-being-bilingual

「実行システム」とは、複雑な課題の遂行する際に、課題ルールの維持や切り替え、情報の更新などを行うことで、思考や行動を制御する脳の働きのこと。多言語を話すためには、複数の作業を同時にもしくは短期間に並行して切り替える(マルチタスク)という脳内の作業が必要になります。それは知らず知らずのうちに脳に刺激を与え、脳をより健康な状態に保つ効果があるのかもしれません。

さらにバク博士は、人間の脳が2つ以上の言語を話すのは普通のことだとさえ言います。

「人類の歴史を振り返ってみると、ほとんどの人がマルチリンガル。モノリンガルというのは、比較的最近の現象」とした上で、「この観点からすると、マルチリンガルが利点をもたらすというよりも、モノリンガルがリスク要因であるということ」と、興味深い指摘をしています。

たとえば、現代の狩猟採集民を見ると、ほとんどが多言語を話しているそうです。「子供を産むためには、同じ部族や一族の人と結婚してはいけないというルールがあり、それはタブーです。だから、子供の父と母はそれぞれ違う言葉を話すのです」。

オーストラリアのアボリジニでは、今も130以上の先住民族の言語が話されているとのこと。「誰かと一緒に歩いていて、小さな川を渡ると、突然、相手が別の言語に切り替わることがあります」とバグ博士は言います。

命をつなげてゆくために、多言語が話せることは必須であるということなのでしょうか。

晩年、お父様がペルシャ語でしか話すことができなくなったデヴィッド氏ですが、「認知症は常に残酷な病気」としながらも、「父がバイリンガルであったことで、私たちはより多くの明るく輝かしい数年を過ごすことができたのではないかと思うと慰められます」とも語っています

私たちが外国語を話せるようになりたいという欲求は、もしかしたら「脳がより長く健康でいたい」と欲する、肉体の内側から湧き出る本能的なエネルギーなのかもしれません。

◎関連リンク

※トーマス・バク博士らの報告書

※Bilingualism delays age at onset of dementia, independent of education and immigration status

(バイリンガルは教育や移民経験の有無にかかわらず、認知症の発症年齢を遅らせる)

※Does bilingualism influence cognitive aging?

(バイリンガルは認知老化に影響を与えるか?)

※Lost for words (言葉の喪失) ラジオ番組の音声

人気の先生紹介 vol.145

人気の先生紹介 vol.144

News154 モバイル版

…━━━━━★

料理で英語

★━━━━━…

夏到来間近。

蒸し暑い日が続いています。

体調管理に気を配り、栄養のバランスを意識しながら、食事もしっかりと取ってゆきましょう。

さて、この料理にまつわる英語は、意外に難しいようです。

和食の料理方法を、日本のことを良く知らない外国人の方に伝えようとして、苦労された方も多いのではないでしょうか。

「食」はその国の生活や文化、歴史などと密接に関係しています。

その背景をよく知らない人には、調理方法もわかりずらい面があるかもしれません。

食材の切り方にしても、「くし切り」「拍子木(ひょうしぎ)切り」「せん(繊/千)切り」「糸切り」「乱切り」「かつらむき」など、日本固有と思われる表現がたくさんあります。

「くし切り」とは、玉ねぎやトマト、レモンなど、球形の材料を縦に放射状に切る切り方。

これが「くし」の形に似ていることからこのような呼び方をします。

「くし」といっても「ヘアブラシ」ではなく、柄の部分が少し丸みを帯びていて髪飾りにも用いられる「和櫛(わぐし)」の形ですね。

このような切り方は英語で、

~ cut into wedges

と言うそうです。

”wedge”は「くさび(楔)」のこと。

「くさび」は堅い木材や金属で作られたV字形または三角形の道具。

一端は厚く、もう一端に向かってだんだん薄くなる形状をしています。ドア・ストッパーなどに使われていますね。

確かにくし切りにされた食材は、くさびに見えなくもありませんが、やはり「くし切り」のほうが似つかわしい表現にも思えます。

でも、”cut into combs”(くしの形に切る)などと直訳したところで、外国人の方に理解してもらうには時間がかかりそうです。

次の動画ではライムをくし切り(くさび型切り)してます。

▽How to Cut Citrus Wedges (動画)

「拍子木切り」は、拍子木のような角柱形にする切り方です。拍子木とは「拍子」を取るための木の音具。大相撲の力士の呼び出しや、夜回りで「戸締り用心、火の用心」と声をあげながら、カチン、カチンと打ち鳴らして歩くときに使われていますね。

「拍子木切り」は英語では、

~ cut into long sticks (長い棒状に切る)

~ cut into bar rectangles (棒状の長方形に切る)

などと、表現されるようです。

「棒状の長方形」と言うと、「拍子木切り」に比べてちょっと趣がなくなってしまったような気がします。

素材の美味しさ自体は変わらないとは思いますが。

「せん切り」は、

~ cut into long strips (せん切りにする)

~ shred (細かく切る、ちぎる、せん切りにする)

他にはフランス語が語源ですが

~ julienne (せん切りにする)

という表現もあります。

Julienneとは 刻んだニンジンなどの野菜を肉汁で煮込んだ透明なスープのこと。

無名の料理人の名前のようですが、元々は「ジュリアンのやり方で作ったスープ」という意味。

その後、野菜を細く切ることを指すようになったそうです。

▽How To Julienne Vegetables(動画)

ハーブやシソの葉などを重ねて、くるくると丸めて切る「糸切り」は、

~ chiffonade (シフォナードする)

と言います。

chiffonade もフランス語が語源。

chiffon(シフォン)は、元々はドレスの飾りレースのことだそうで、それが転じて絹で織られた薄い布のことを指すようになりました。

軽くてふんわりしたイメージを表すそうです。

糸のように細く切られたハーブやシソの葉も、軽くてふわふわしていますね。

ちなみに、「シフォンケーキ」(Chiffon cake)も同じ語源。

生地が薄い絹織物(シフォン)のようにきめ細かいところから名付けられたそうです。

▽How to Cut Chiffonade (動画)

「乱切り」は、なす、にんじん、ごぼうなど、棒状のものをくるくる回しながら、不規則な形に切ることから、英語では

~ roll cut

他には、

~ chop (適当に切る)

~ cut coarsely

などと表現されています。

▽Simply Ming: Roll Cutting Technique (動画)

最後に「かつらむき」です。

「かつらむき」とは、大根など円筒形の材料を、皮をむく要領で薄くむいていく手法です。

かつらむきしたものを丸め端から細く切り、刺身のつまを作ったりします。

「かつらむき」の語源については諸説あるとのこと。

能楽の装束の「鬘帯(かつらおび)」(髪の後ろに結んで長く垂らす帯状の布)が語源だという説や、平安から室町時代の行商人「桂女(かつらめ)」が使用した、細長い白布で頭を包んだ衣装に由来したという説、等々。

オンライン辞書weblioには、次のように英訳されていました。

– rotary cutting (回転切削)

– thinly slicing into a long strip (薄切りにして長尺にする)

次の動画では、かつらむき(katsuramuki)したキュウリをジュリアン(julienne / せん切り)にする方法を英語で説明しています。

▽Cucumber Julienne in Katsuramuki style – Japanese chef skill

料理動画を見ていたらお腹が空いてきました。

夏の暑さに負けないように、美味しいものをしっかり食べて、楽しみながら料理英語を学んでみてはいかがでしょうか。

料理で英語

夏到来間近。蒸し暑い日が続いています。体調管理に気を配り、栄養のバランスを意識しながら、食事もしっかりと取ってゆきましょう。

さて、この料理にまつわる英語は、意外に難しいようです。和食の料理方法を、日本のことを良く知らない外国人の方に伝えようとして、苦労された方も多いのではないでしょうか。

「食」はその国の生活や文化、歴史などと密接に関係しています。その背景をよく知らない人には、調理方法もわかりずらい面があるかもしれません。

食材の切り方にしても、「くし切り」「拍子木(ひょうしぎ)切り」「せん(繊/千)切り」「糸切り」「乱切り」「かつらむき」など、日本固有と思われる表現がたくさんあります。

「くし切り」とは、玉ねぎやトマト、レモンなど、球形の材料を縦に放射状に切る切り方。これが「くし」の形に似ていることからこのような呼び方をします。「くし」といっても「ヘアブラシ」ではなく、柄の部分が少し丸みを帯びていて髪飾りにも用いられる「和櫛(わぐし)」の形ですね。

このような切り方は英語で、

と言うそうです。”wedge”は「くさび(楔)」のこと。「くさび」は堅い木材や金属で作られたV字形または三角形の道具。一端は厚く、もう一端に向かってだんだん薄くなる形状をしています。ドア・ストッパーなどに使われていますね。

確かにくし切りにされた食材は、くさびに見えなくもありませんが、やはり「くし切り」のほうが似つかわしい表現にも思えます。でも、”cut into combs”(くしの形に切る)などと直訳したところで、外国人の方に理解してもらうには時間がかかりそうです。

次の動画ではライムをくし切り(くさび型切り)してます。

▽How to Cut Citrus Wedges (動画)

「拍子木切り」は、拍子木のような角柱形にする切り方です。拍子木とは「拍子」を取るための木の音具。大相撲の力士の呼び出しや、夜回りで「戸締り用心、火の用心」と声をあげながら、カチン、カチンと打ち鳴らして歩くときに使われていますね。

「拍子木切り」は英語では、

~ cut into bar rectangles (棒状の長方形に切る)

などと、表現されるようです。「棒状の長方形」と言うと、「拍子木切り」に比べてちょっと趣がなくなってしまったような気がします。素材の美味しさ自体は変わらないとは思いますが。

「せん切り」は、

~ shred (細かく切る、ちぎる、せん切りにする)

他にはフランス語が語源ですが

という表現もあります。Julienneとは 刻んだニンジンなどの野菜を肉汁で煮込んだ透明なスープのこと。無名の料理人の名前のようですが、元々は「ジュリアンのやり方で作ったスープ」という意味。その後、野菜を細く切ることを指すようになったそうです。

▽How To Julienne Vegetables(動画)

ハーブやシソの葉などを重ねて、くるくると丸めて切る「糸切り」は、

と言います。chiffonade もフランス語が語源。chiffon(シフォン)は、元々はドレスの飾りレースのことだそうで、それが転じて絹で織られた薄い布のことを指すようになりました。軽くてふんわりしたイメージを表すそうです。

糸のように細く切られたハーブやシソの葉も、軽くてふわふわしていますね。

ちなみに、「シフォンケーキ」(Chiffon cake)も同じ語源。生地が薄い絹織物(シフォン)のようにきめ細かいところから名付けられたそうです。

▽How to Cut Chiffonade (動画)

「乱切り」は、なす、にんじん、ごぼうなど、棒状のものをくるくる回しながら、不規則な形に切ることから、英語では

他には、

~ cut coarsely

などと表現されています。

▽Simply Ming: Roll Cutting Technique (動画)

最後に「かつらむき」です。

「かつらむき」とは、大根など円筒形の材料を、皮をむく要領で薄くむいていく手法です。かつらむきしたものを丸め端から細く切り、刺身のつまを作ったりします。

「かつらむき」の語源については諸説あるとのこと。能楽の装束の「鬘帯(かつらおび)」(髪の後ろに結んで長く垂らす帯状の布)が語源だという説や、平安から室町時代の行商人「桂女(かつらめ)」が使用した、細長い白布で頭を包んだ衣装に由来したという説、等々。

オンライン辞書weblioには、次のように英訳されていました。

– thinly slicing into a long strip (薄切りにして長尺にする)

次の動画では、かつらむき(katsuramuki)したキュウリをジュリアン(julienne / せん切り)にする方法を英語で説明しています。

▽Cucumber Julienne in Katsuramuki style – Japanese chef skill

料理動画を見ていたらお腹が空いてきました。夏の暑さに負けないように、美味しいものをしっかり食べて、楽しみながら料理英語を学んでみてはいかがでしょうか。

事務局・夏季休業のお知らせ(2021年8月11日-8月15日)

ETC事務局は、下記の通り夏季休業となります。

夏季休業:2021年8月11日-8月15日

※レッスン中の会員の方へ

・お休み中のメール開封・転送等、事務局からキャンセル連絡はできませんので直接先生へご連絡下さい。

・連絡先を紛失されている方はお早めに事務局へお問い合わせください。

wouldの使い方「よく~したものだ」過去の習慣 – オンライン英会話

I would tell you if I knew the truth.

「事実を知っていれば教えるのだけれど」

Would you come here, please?

「こちらに来て頂けませんか」

I would play tennis with him on Sunday.

「彼と日曜日によくテニスをしたものです」

IQ190ウォルターのwould「過去の習慣」は?

米国のテレビドラマ『SCORPION / スコーピオン』の中で、「過去の習慣」のwouldが次のような場面で使われていました。

今年9歳になるラルフのIQ190以上。学校の授業、特に数学の時間が彼には簡単すぎて、退屈でたまりません。

主人公のウォルターもIQ197の天才。ラルフに共感した彼は自らの小学校時代の思い出を語ります。

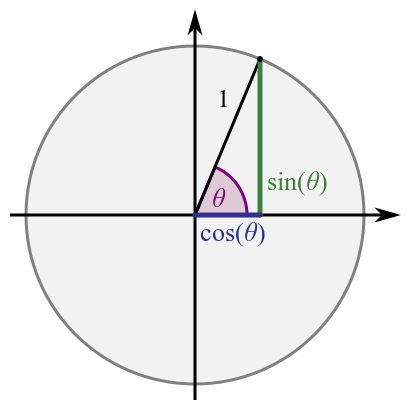

You know, to get through the day, I would look at the clock and I would create formulas expressing trigonomic functions based on the clock hands.

「(退屈な)一日をやり過ごすために、時計を見て、針の動きを表す三角法の公式を作っていたものです」

– trigonomic (trigonometric) 三角法の

– get through を切り抜ける、を過ごす

『スコーピオン/SCORPION』シーズン1エピソード2

「バイオハッカー」(Single Point of Failure)より

時計の針から導き出される三角法の公式を、小学生が退屈な授業の暇つぶしに考えていたなんてすごいですね。

米国テレビドラマ『SCORPION / スコーピオン』では、通常の社会生活においては不器用ながらも、合計IQが700を超える天才集団4人組とその仲間たちが、毎回様々な事件に直面しながらも、その頭脳と行動力で問題を解決して行きます。

アマゾンプライムの会員の方はこちらで試聴できます。

https://amzn.to/2T0V96L

wouldの使い方「事実は知らないが、自分が想像するにこう思う」 – オンライン英会話

「君がどこにいようと僕はわかるよ、アリス」

(*)『Allice In Woderland』のこの場面は下記の動画で観ることができます

would「事実は知らないが、想像するにこう思う」

I would know you anywhere, alice. このwouldは「事実はわからないが自分が想像するにこう思う」という意味です。

これに対して、I will know you anywhere. は「断定」できる「事実」です。「君がどこにいようと100%わかる」というニュアンスです。アリスにGPSでも仕込んでいるのでしょうか。未来に起こることが確実だと断定しています。

一方、I would know you anywhere. と言った場合は、自分の「想像」が入ります。「想像」した上で「きっとわかるだろう」と言っているので、willよりも「断定」「事実」のニュアンスは弱まりますが、代わりに話し手の自身の「意志」が強まります。

このように、事実は別として自分の主張をする時などに使います。「想像するにきっとこうだろうと思うよ」という感じでしょうか。

また、wouldはwillより意味合いが弱まるために、謙虚に響いたりすることもありますし、自信がないようなニュアンスになる場合もあります。

would「写真から想像すると~」

米国テレビドラマ『SCORPION / スコーピオン』の中で、良い文例がありました。

米国の人気テレビドラマシリーズ『SCORPION/スコーピオン』。通常の社会生活においては不器用ながらも、合計IQが700を超える天才集団4人組とその仲間たちが、毎回様々な事件に直面しながらも、その頭脳と行動力で問題を解決して行きます。

アマゾンプライムの会員の方はこちらで試聴できます。

https://amzn.to/2T0V96L

「利き手側に置くだろう」

トビーは人間行動学者(behaviorist)。人間の行動や表情、外見などから、その人物の考え方、感情、習慣を推測する達人です。

トビーの任務は、数百台あるデータセンターの棚のなかから、ロサンゼルス空港のサーバーを見つけだすこと。データセンターの責任者はすでに帰宅していて不在です。

責任者のスナップ写真から、彼は自分ですべてを決めないと気が済まない、スタッフに威張るタイプのボスであること、ズボンのベルトの締め方から、左利きであることにトビーは気づきます。

その上で、責任者の行動パターンを想像し、ロサンゼルス空港のサーバーを棚のどのあたりに置いたのかを割り出してゆきます。

彼は無意識のうちに、ロサンゼルス空港のような大きなクライアントを利き手側に置くだろう

– subconsciously

無意識のうちに

– dominant hand

利き手

『スコーピオン/SCORPION』シーズン1エピソード1

「再会」(Pilot)より

「脚立は使わないだろう」

そして、管理者の身長は5.6フィート(約170㎝)くらい。一番上の棚には置かないだろうと想像します。

ナポレオン(のように低身長で威張る)タイプのボスは、従業員の前で脚立は使わないだろう

スナップ写真に映る姿からトビーが想像したサーバー管理者の行動パターンには、wouldが使われていました。

if I were you… 「私なら~」で仮定法を日常会話に – オンライン英会話

「もし私が鳥だったら、あなたのもとへ飛んで行くのに」

If I were you, I would act differently.

「もし私なら(私があなたの立場だったら)、違った行動をとるでしょう」

仮定法のお薦め例文 If I were you~

仮定法で表現できる事柄には、大きく分けて二つのタイプがあります。

(b) [実現可能だが、今の状況とは違うこと]を仮定する

一つ目は「実現不可能」なこと、「ありえない」ことを仮定して、自分の考えや気持ちを伝える表現です。「人間が鳥になる」という「ありえない」ことを仮定するのもこの(a)のタイプです。

If I were you, I would act differently.

「もし私があなた(の立場)だったら、違った行動をとるでしょう。」

「私(I)があなた(you)になる」ことは、現実にはありえないこと。でも、「私なら」「私があなたの立場だったら」という仮定表現は日常会話でよく使いますね。「私が鳥なら~」などという仮定表現よりも、覚えておくと役に立ちます。

If I were you, I would~を、どんどん使って、仮定法に慣れてみてはいかがでしょうか。

二つ目は、”実現可能”だが「今の状況とは違うこと」「反対のこと」を仮定する場合です。

If you went to the picnic, you would enjoy it.

「あなたもピクニックに行けたら、楽しいのに」

ピクニックに行かないと言っている友達を、「行けば楽しいのに」と説得している様子が目に浮かびますね。「ピクニックに行けない」とは言っているけれども実現不可能ではない。スケジュールを調整すれば「ピクニックに行ける」もしれません。今とは異なった状況を想像してみることで、目の前に新しい未来が開けて行く。仮定法にはそんな力があるのかもしれません。

このように、「実現不可能」な仮定法(a)と「実現可能」なことを想定している(b)の例文を覚えておけば、仮定法がもっと身近なものになるでしょう。

テレビドラマ『スコーピオン/SCORPION』の中の仮定法文例

米国のテレビドラマ『スコーピオン/SCORPION』の中で、実際に仮定法がどんふうに使われているか見てゆきましょう。

『スコーピオン/SCORPION』をアマゾンプライムの会員の方はこちらで試聴できます。

https://amzn.to/2T0V96L

SCORPION TV SERIES SEASON 01 OFFICIAL TRAILER

1) I wouldn’t do that if I were you.

合計IQが700を超える天才集団4人組とその仲間たちからなるチーム「スコーピオン」。リーダのウォルターは、とあることから留置所に入れられてしまいますが、脱獄を試みます。

なんと留置場の鍵を煙で開けるという作戦です。使用するのはベルトのバックルとレーヨンのシャツ、そして塩素です。ウォルターは便器の中に手を突っ込み、塩素系の洗浄剤を取り出そうとします。

同じ留置場に居合わせた男性は、あきれた表情でこう言います。

I wouldn’t do that if I were you.

「俺ならやらん」

『スコーピオン/SCORPION』シーズン1エピソード4 「仕掛けられた罠」(Shorthanded)より

「私があなただったら、留置場のトイレに素手で手を突っ込んだりしないだろう」。これは (a) [実現不可能なこと]のパターンですね。

2) if I were you, I would just move the chair just, like, a couple inches.

同じパターンをもう一つ。ある事件がきっかけで「スコーピオン」のメンバーは心理鑑定テストを受けることになりました。

人間計算機と呼ばれるシルベスターはとても神経質。心理検査官の背後にある棚が固定されていないため、「地震で倒れたら大けがをする」と言ってテストに集中できません。

But if I were you, I would… I would just move the chair just, like, a couple inches.

「僕なら、数インチ椅子を少しずらします」

これも if I were you. (a) [実現不可能なこと]のパターンですね。

3) I would still be there if it weren’t for Walter.

人間行動学者のトビーはギャンブル依存症でもあります。スコーピオンのチームリーダー・ウォルターとの出会いを、感謝を込めて次のように語ります。

When I met him, I was gambling every night, in jail pretty often, too.

I would still be there if it weren’t for Walter.

「あいつと出会った時、俺は毎晩ギャンブルをしていて、かなり頻繁に刑務所にも入っていた。ウォルターがいなければ、まだそこにいただろう」

「ウォルターがいなければ」というのは「今の状況とは違うこと」ですが、現実にはありえたこと。 (b) [実現可能だが、今の状況とは違うこと]のパターンです。

couldの使い方「控えめな提案」 – オンライン英会話

「ここにいればいい」

「控えめな提案のcould」とは

マッドハッターのセリフ「You could stay」は未来の「可能性を推測」して、控えめな「提案」するという意味合いが込められています。「帰る必要はないんだ。ここにずっといることだってできる」という可能性を推測して、選択肢を示しています。アリスに不思議の国に残って欲しいと思っている、そんなマッドハッターの気持ちも伝わってきますね。

他方、「you can stay」と言った場合はどうでしょう。この場合は単に「ここに滞在することができる」という、より確かな可能性、事実を述べています。

ただし、この二つの表現の意味合いは似通っていて、違いも僅かです。

どんな場面で使われるか、「提案のcould」の例文を見てゆきましょう。

「控えめな提案のcould」はこんな場面で使います

たとえば、あなたが大阪に出張するとします。

I could go by Shinkansen.

「新幹線で行けますよね」

You could go by Shinkansen, but I wouldn’t do that, just take a plain, because it is about the same price, and you can get there faster.

「新幹線でも行けますが、私だったらそうしないでしょうね。飛行機で行くと思います。そのほうが、ほとんど同じ旅費で早く到着できますから」

こんな風に、“You could do this.” “You could do that.”(これもできる、あれもできる)と言う様な複数の選択肢がある場合に、この表現(could)が使えると思います。

人気テレビドラマ『SCORPION』(スコーピオン)で使われた「提案のcould」

米国の人気テレビドラマシリーズ『SCORPION/スコーピオン』。通常の社会生活においては不器用ながらも、合計IQが700を超える天才集団4人組とその仲間たちが、毎回様々な事件に直面しながらも、その頭脳と行動力で問題を解決して行きます。

アマゾンプライムの会員の方はこちらで試聴できます。

https://amzn.to/2T0V96L

1) Maybe you could reminisce later?

老朽化した原子力発電所がメルトダウンの危機に瀕しています。主人公のウォルターは、かつての同僚であるコリンズの力を借りて解決しようと試みます。でも、二人の過去に因縁が。ウォルターには貸しがあるはずだと主張して、コリンズが厄介な要求を突きつけます。見かねた捜査官のガロは、二人の会話に割って入り、こう促します。

Maybe you could reminisce later? Focus on the work right now.

「思い出話は後でもできるだろう?今は仕事に集中してくれ」

– reminisce

【自動】

思い出にふける、回想する、思い出を語る

– focus on

~に焦点を合わせる、~に集中[注目・注視]する

『スコーピオン/SCORPION』シーズン1エピソード5

「過去との決別」(Plutonium Is Forever)より

2) You could use my account number.

シルヴェスターはロイヤル・スチュアート・ミュージアムのデータベースにハッキングをしようとしようとします。同美術館の会員だというNCISのオペレーション・マネージャーのヘンリエッタは、あっさりとこんな提案をします。

「(ハッキングをしなくても)私のアカウント番号が使えるんじゃないかしら」

『スコーピオン/SCORPION』シーズン1エピソード6

「名画の行方」(True Colors)

(*)この場面の会話は、下記のページの動画で試聴できます

https://www.imdb.com/video/vi501202201/

3) You could be his lawyer.

トビーはミュージシャンである被害者と共に容疑者に直接会いに行くことを提案、自分は彼の警護かラッパーに扮して同行すると言います。でも、細身のトビーは警護には見えません。また、彼のラップを聴いたことがある同僚たちは渋い顔。そこで、ウォルターはこんな提案をします。

彼の弁護士に扮したらどうだろう?

『スコーピオン/SCORPION』シーズン1エピソード8

「リスキービジネス」(Risky business)より

トビーは以前にも弁護士に扮して、ウォルターに協力したことがあります。ウォルターはそのことを覚えていたのか、今回もうまく行くのではないかと推測して提案しています。

ドラマ『SCORPION/スコーピオン』予告編

人気の先生紹介 vol.143

News153 モバイル版

…━━━━━★

5月の満月は

Flower Moon

★━━━━━…

4月27日は今年2番目に大きな満月でした。

「Pink Moon」(ピンクムーン)というそうで、北米の先住民が名付けたとのこと。

満月だけでなく、次に満月が昇るまでの約1か月間の月の呼び名として使われていました。

「Pink Moon」の由来は、北米東部でこの時期に最初に咲く野草の芝桜(phlox)にちなんだもの。

先住民はかつてグレゴリオ暦などのこよみを使用せず、代わりに季節の移り変わりと月を観察することで時間を記録していました。

その呼び名は部族によって種々様々。同じ部族同士でも居住している地帯によって、呼び名は異なっていたそうです。

4月の月の名前には、春を連想させるものがたくさんあります。

下記にその一部をご紹介します。

まずは、早春に氷が解けて動きやすくなることを意味する次のような呼び名です。

どれも先住民の言語から英語に置き換えられています。

Algonquin(アルゴンキン族) -北アメリカに北東部に先住

・Breaking Ice Moon

(氷を割る月)

Sioux(スー族) – 北部中西部、ノースダコタ州、サウスダコタ州、ネブラスカ州等に先住

・Moon When the Streams Are Again Navigable

(川が再び航行可能になる月)

次は、まもなく始まる植物の成長を意味する呼び名です。

Tlingit(クリンギット族) – 太平洋岸北西部沿岸、南東アラスカ等に先住

・Budding Moon of Plants and Shrubs

(草木の芽生えの月)

Oglala(オグララ族) – 中央北部の大平原等に先住

・Moon of the Red Grass Appearing

(赤い草が表れる月)

そして、特定の動物が再び姿を現すことを意味する名前もあります。

Lakota(ラコタ族) – 中央北部の大平原等に先住

・Moon When the Ducks Come Back

(鴨が帰ってくる月)

Dakota(ダコタ族) – 北部中西部、ノースダコタ州、サウスダコタ州、ネブラスカ州等に先住

・Moon When the Geese Lay Eggs

(雁が卵を産む月)

Cree(クリー族) – 北部平原、カナダ等に先住

・Grey Goose Moon

(灰色の雁の月)

5月の満月は26日(水)です。

Cherokee(チェロキー族:北米大陸の東部から南東部等に先住)等の呼び名は「Flower Moon」(花の月)。

5月は月が地球に最も近づくため、今年一番大きな満月となる「Super Moon」(スーパームーン)でもあります。

5月は植物がいっせいに咲きほころぶ季節。

まさにFlower Moonという呼び名がぴったりかもしれません。

5月は動物に関する次のような呼び名もありました。

Arapaho(アラパホ族、ミシシッピ川より東部、ミネソタ州北部等に先住)

・When The Ponies Shed Their Shaggy Hair

(ポニーがボサボサの髪を落とす月)

Cheyenne(シャイアン族、ワイオミング、オクラホマ周辺等に先住)

・When The Horses Get Fat

(馬が太る月)

南東アラスカの先住民クリンキッド族の5月は、「Moon before breeding」(繁殖の月)。

これは野生動物の妊娠がかなり進んだ状態を表しているそうです。

そして翌月の6月は「Birth moon」(出産の月)。

9月は「Child moon」(幼い動物の月)だそうで、これは幼い動物たちの離乳の時期を意味しているそうです。

自然界の生きとし生けるものがぐるぐると命を育んでいる様子を、月の満ち欠けというこよみに記してゆく。

季節の変化を注意深く見つめる人々のまなざしを感じます。

ちなみに、日本の旧暦で使用されていた呼び名では、4月の卯月(うづき)。

これは卯の花(うのはな/ウツギ)が咲く月。

5月の皐月(さつき)は、早月(さつき)とも言い、早苗(さなえ)つまり稲の苗を植える月という意味だそうです。

先人たちの眼差しを通して、自然界を見つめなおしてみると、なにか新しい発見があるかもしれません。

(※)参照リンク

FULL MOON NAMES

https://www.almanac.com/full-moon-names

Native American Moons

https://www.wwu.edu/astro101/indianmoons.shtml

5月の満月はFlower Moon

4月27日は今年2番目に大きな満月でした。「Pink Moon」(ピンクムーン)というそうで、北米の先住民が名付けたとのこと。満月だけでなく、次に満月が昇るまでの約1か月間の月の呼び名として使われていました。

4月27日は今年2番目に大きな満月でした。「Pink Moon」(ピンクムーン)というそうで、北米の先住民が名付けたとのこと。満月だけでなく、次に満月が昇るまでの約1か月間の月の呼び名として使われていました。

「Pink Moon」の由来は、北米東部でこの時期に最初に咲く野草の芝桜(phlox)にちなんだもの。先住民はかつてグレゴリオ暦などのこよみを使用せず、代わりに季節の移り変わりと月を観察することで時間を記録していました。その呼び名は部族によって種々様々。同じ部族同士でも居住している地帯によって、呼び名は異なっていたそうです。

4月の月の名前には、春を連想させるものがたくさんあります。下記にその一部をご紹介します。

まずは、早春に氷が解けて動きやすくなることを意味する次のような呼び名です。どれも先住民の言語から英語に置き換えられています。

Algonquin(アルゴンキン族) -北アメリカに北東部に先住

・Breaking Ice Moon

(氷を割る月)

Sioux(スー族) – 北部中西部、ノースダコタ州、サウスダコタ州、ネブラスカ州等に先住

・Moon When the Streams Are Again Navigable

(川が再び航行可能になる月)

次は、まもなく始まる植物の成長を意味する呼び名です。

Tlingit(クリンギット族) – 太平洋岸北西部沿岸、南東アラスカ等に先住

・Budding Moon of Plants and Shrubs

(草木の芽生えの月)

Oglala(オグララ族) – 中央北部の大平原等に先住

・Moon of the Red Grass Appearing

(赤い草が表れる月)

そして、特定の動物が再び姿を現すことを意味する名前もあります。

Lakota(ラコタ族) – 中央北部の大平原等に先住

・Moon When the Ducks Come Back

(鴨が帰ってくる月)

Dakota(ダコタ族) – 北部中西部、ノースダコタ州、サウスダコタ州、ネブラスカ州等に先住

・Moon When the Geese Lay Eggs

(雁が卵を産む月)

Cree(クリー族) – 北部平原、カナダ等に先住

・Grey Goose Moon

(灰色の雁の月)

5月の満月は26日(水)です。Cherokee(チェロキー族:北米大陸の東部から南東部等に先住)等の呼び名は「Flower Moon」(花の月)。5月は月が地球に最も近づくため、今年一番大きな満月となる「Super Moon」(スーパームーン)でもあります。

5月は植物がいっせいに咲きほころぶ季節。まさにFlower Moonという呼び名がぴったりかもしれません。5月は動物に関する次のような呼び名もありました。

Arapaho(アラパホ族、ミシシッピ川より東部、ミネソタ州北部等に先住)

・When The Ponies Shed Their Shaggy Hair

(ポニーがボサボサの髪を落とす月)

Cheyenne(シャイアン族、ワイオミング、オクラホマ周辺等に先住)

・When The Horses Get Fat

(馬が太る月)

南東アラスカの先住民クリンキッド族の5月は、「Moon before breeding」(繁殖の月)。これは野生動物の妊娠がかなり進んだ状態を表しているそうです。そして翌月の6月は「Birth moon」(出産の月)。9月は「Child moon」(幼い動物の月)だそうで、これは幼い動物たちの離乳の時期を意味しているそうです。

自然界の生きとし生けるものがぐるぐると命を育んでいる様子を、月の満ち欠けというこよみに記してゆく。季節の変化を注意深く見つめる人々のまなざしを感じます。

ちなみに、日本の旧暦で使用されていた呼び名では、4月の卯月(うづき)。これは卯の花(うのはな/ウツギ)が咲く月。5月の皐月(さつき)は、早月(さつき)とも言い、早苗(さなえ)つまり稲の苗を植える月という意味だそうです。

先人たちの眼差しを通して、自然界を見つめなおしてみると、なにか新しい発見があるかもしれません。

(※)参照リンク

FULL MOON NAMES

https://www.almanac.com/full-moon-names

Native American Moons

https://www.wwu.edu/astro101/indianmoons.shtml

人気の先生紹介 vol.142

News152 モバイル版

…━━━━━★

グラミー賞

「Grammy」の意味は?

★━━━━━…

2021年3月15日に第63回グラミー賞(Grammy Awards)授賞式が開催されました。

プレゼンテーターは、ビートルズのメンバー、リンゴ・スターでした。

ビートルズはメンバー個人での受賞や特別賞を含めると同賞を9度も受賞しています。

グラミー賞(Grammy Award)とは、音楽業界での功績を称えるために米国レコード協会が授与する賞です。

The grammy goes to Billie Eilish.

(グラミー賞はビリー・アイリッシュに決定しました)

go to〔賞が〕~に贈られる

「年間最優秀レコード」(Record of the Year)は、ビリー・アイリッシュ(Billie Eilish)の「Everything I Wanted」に決定したことが告げられました。

昨年の「Bad Guy」に続き2年連続の受賞です。

この「グラミー」(Grammy)の意味はご存じでしょうか。

ヒントはビリー・アイリッシュが手にした金色のトロフィーにありました。

下記の動画からもわかるように蓄音機の形をしているのです。

※Billie Eilish Wins Record Of The Year | 2021 GRAMMY Awards Show Acceptance Speech

グラミー賞は、米国のレコード会社の重役たちによって発案。

アカデミー賞やエミー賞のように、レコード音楽業界で与えられる賞を作ろうと考えたのが発端だそうです。

1958年に最初の授賞式が開催されました。

米国の映画関係者を表彰するアカデミー賞(Academy Awards)は1929年、テレドラマ、番組等に与えられるエミー賞(Emmy Award)式は1949年に、そして、演劇およびミュージカルに関する賞であるトニー賞(Tony Award)は1947年にすでに始まっていました。

でも、音楽業界に貢献した人々を称える賞がありませんでした。

グラミー賞(Grammy Award)は、エミール・ベルリナー(Emil Berliner)の蓄音機「グラモフォン」(gramophone)に敬意を表して名付けられました。

正式名称は「Gramophone Award」。でも当初は、蓄音機を発明したトーマス・エジソン(Thomas Edison)にちなんで「Eddie(エディ)」とする案もあったそうです。

トーマス・エジソンが円筒式の蓄音機「フォノグラフ」(phonograph)を発明したのは1877年のこと。

”Phonograph”の “phono-”はギリシャ語で「音、声」、”-graph”は grapheからの派生語で「書く」「記録する道具(機械)」という意味です。

あわせて「音声を記録する道具」となります。

”-graph”を使った造語には次のような単語があります。

・autograph 自筆署名

auto- (自分) + graph

・litograph 石版印刷

litho- (石) + graph

・photograph 写真

photo- (光) + graph

・polygraph うそ発見器

poly- (多く) + graph

エジソンの発明から10年後の1887年、ベルリナーも「グラモフォン」で特許を取得しました。

最初はエジソンの蓄音機と同じ円筒方でしたが、ベルリナーはまもなく初の円盤型「グラモフォン」を製造しました。

実際、円筒式レコードの生産方式はきわめて手工業的。演奏家の周りに10台の蓄音機を置いて記録する方法でした。

一回の演奏で10本のレコードしか生産できませんでした。さらに10枚生産するためには、演奏家はもう一度演奏する必要がありました。

他方、ベルリナーは円盤式レコードのプレス式複製法という大量生産の方法を開発しました。

録音原盤からおうとつが反転したネガティブの金属原盤を作成、これを使ってプレスしてゆく方法で、同一規格の円盤を大量に複製できるようになりました。

「グラモフォン」(gramophone)は「フォノグラフ」(phonograph)をさかさまにしたような単語です。

”gram”はギリシャ語 grammaからの派生語で「書かれたもの、記されたもの、図」の意味。”-phone”は前段でも登場したように「音、声」のことです。

”gram”を使った造語には次のような単語があります。

・hemogram 血液図

hemo- (血液) + gram

・epigram (警句的な)短い風刺詩

epi- (上に) + gram

・diagram 図表、図解、略図

dia- (わたって) + gram

写真などを共有するSNSのインスタグラム(Instagram)の名前の由来はご存じですか?

創業者のケビン・シストロム(Kevin Systrom)によれば、”instant telegram”(瞬時に送れる電報)という意味合いの造語とのと。

”telegram”の”tele-”は遠くから、”-gram”は前段で説明した通り「書かれたもの、記されたもの」ですね。

※Inspiring Insights by Instagram CEO Kevin Systrom, The Man Who Built A $1 Billion Startup

当初プロの音楽家たちは、蓄音機を恐れたそうです。

なぜなら、蓄音機があれと聴衆はコンサートに行ったり、音楽家にお金を払ったりしなくても、音楽を楽しむことができてしまうからです。

けれども、著作権法により、レコードが売れるたびに使用料をもらえることがわかると、すぐに抵抗しなくなったそうです。

(参考図書)

・『声の資本主義』吉見俊哉著

グラミー賞「Grammy」の意味は?

2021年3月15日に第63回グラミー賞(Grammy Awards)授賞式が開催されました。プレゼンテーターは、ビートルズのメンバー、リンゴ・スターでした。ビートルズはメンバー個人での受賞や特別賞を含めると同賞を9度も受賞しています。

グラミー賞(Grammy Award)とは、音楽業界での功績を称えるために米国レコード協会が授与する賞です。

The grammy goes to Billie Eilish.

(グラミー賞はビリー・アイリッシュに決定しました)

go to

〔賞が〕~に贈られる

「年間最優秀レコード」(Record of the Year)は、ビリー・アイリッシュ(Billie Eilish)の「Everything I Wanted」に決定したことが告げられました。昨年の「Bad Guy」に続き2年連続の受賞です。

この「グラミー」(Grammy)の意味はご存じでしょうか。ヒントはビリー・アイリッシュが手にした金色のトロフィーにありました。下記の動画からもわかるように蓄音機の形をしているのです。

※Billie Eilish Wins Record Of The Year | 2021 GRAMMY Awards Show Acceptance Speech

グラミー賞は、米国のレコード会社の重役たちによって発案。アカデミー賞やエミー賞のように、レコード音楽業界で与えられる賞を作ろうと考えたのが発端だそうです。1958年に最初の授賞式が開催されました。

エミール・ベルリナー

米国の映画関係者を表彰するアカデミー賞(Academy Awards)は1929年、テレドラマ、番組等に与えられるエミー賞(Emmy Award)式は1949年に、そして、演劇およびミュージカルに関する賞であるトニー賞(Tony Award)は1947年にすでに始まっていました。でも、音楽業界に貢献した人々を称える賞がありませんでした。

グラミー賞(Grammy Award)は、エミール・ベルリナー(Emil Berliner)の蓄音機「グラモフォン」(gramophone)に敬意を表して名付けられました。正式名称は「Gramophone Award」。でも当初は、蓄音機を発明したトーマス・エジソン(Thomas Edison)にちなんで「Eddie(エディ)」とする案もあったそうです。

トーマス・エジソンが円筒式の蓄音機「フォノグラフ」(phonograph)を発明したのは1877年のこと。”Phonograph”の “phono-”はギリシャ語で「音、声」、”-graph”は grapheからの派生語で「書く」「記録する道具(機械)」という意味です。あわせて「音声を記録する道具」となります。

”-graph”を使った造語には次のような単語があります。

・autograph 自筆署名

auto- (自分) + graph

・litograph 石版印刷

litho- (石) + graph

・photograph 写真

photo- (光) + graph

・polygraph うそ発見器

poly- (多く) + graph

エジソンの発明から10年後の1887年、ベルリナーも「グラモフォン」で特許を取得しました。最初はエジソンの蓄音機と同じ円筒方でしたが、ベルリナーはまもなく初の円盤型「グラモフォン」を製造しました。

実際、円筒式レコードの生産方式はきわめて手工業的。演奏家の周りに10台の蓄音機を置いて記録する方法でした。一回の演奏で10本のレコードしか生産できませんでした。さらに10枚生産するためには、演奏家はもう一度演奏する必要がありました。

他方、ベルリナーは円盤式レコードのプレス式複製法という大量生産の方法を開発しました。録音原盤からおうとつが反転したネガティブの金属原盤を作成、これを使ってプレスしてゆく方法で、同一規格の円盤を大量に複製できるようになりました。

「グラモフォン」(gramophone)は「フォノグラフ」(phonograph)をさかさまにしたような単語です。”gram”はギリシャ語 grammaからの派生語で「書かれたもの、記されたもの、図」の意味。”-phone”は前段でも登場したように「音、声」のことです。

”gram”を使った造語には次のような単語があります。

・hemogram 血液図

hemo- (血液) + gram

・epigram (警句的な)短い風刺詩

epi- (上に) + gram

・diagram 図表、図解、略図

dia- (徹底的に、全体的に) + gram

インスタグラム

写真などを共有するSNSのインスタグラム(Instagram)の名前の由来はご存じですか? 創業者のケビン・シストロム(Kevin Systrom)によれば、”instant telegram”(瞬時に送れる電報)という意味合いの造語とのこと。”telegram”の”tele-”は遠くから、”-gram”は前段で説明した通り「書かれたもの、記されたもの」ですね。

※Inspiring Insights by Instagram CEO Kevin Systrom, The Man Who Built A $1 Billion Startup

当初プロの音楽家たちは、蓄音機を恐れたそうです。なぜなら、蓄音機があれと聴衆はコンサートに行ったり、音楽家にお金を払ったりしなくても、音楽を楽しむことができてしまうからです。けれども、著作権法により、レコードが売れるたびに使用料をもらえることがわかると、すぐに抵抗しなくなったそうです。

(参考図書)

・『声の資本主義』吉見俊哉著

人気の先生紹介 vol.141

News151 モバイル版

…━━━━━★

火星には

2つの月がある

★━━━━━…

はじめに、困難な状況においても工夫してオンライン、また対面にてレッスンを継続されている多くの会員の方に厚く感謝申し上げます。

また緊急事態宣言解除後にレッスン再開を考えていらっしゃる方には、安心してレッスンを受けられるようご相談を受けて受け付けておりますので、ご遠慮なくお申し付けください。

March(3月)ということで、その語源でもあるMars(火星)について調べてみました。

“Mars has two moons– Phobos and Deimos. “

(火星には2つの月がある。フォボスとダイモスだ)

※動画:火星 ─ 太陽から4番目の「赤い惑星」 (2021年2月10日、AFP通信)

火星の英語名”Mars”(マルス)は、ローマ神話に登場する軍神の名前にちなんでいます。

火星が赤く燃えているように見えることから、この名がつけられたのかもしれません。

また、”Mars”は農耕の守護神でもあります。

古代ローマ歴では、軍事遠征にも農耕にも適した気候である春の31日間を、”Martius”「マーティアス」(of Mars:「マルスの」という意味)と名付けました。これが英語”March”「3月」の語源です。

そういえば、動詞の”march”には「行進する」「進軍する」という意味もありましたね。

”martial”は「軍隊の、好戦的な、勇ましい」という意味。

これも、”martialis”(ラテン語で「マルスに属する」という意味)に由来しているそうです。

火星の周りを回る2つの月、”Phobos”(フォボス:「敗走」の意)と”Deimos”(ダイモス:「恐怖」の意)は、いずれもギリシャ神話に登場する”Mars”の双子の息子の名前から命名さされています。

不倫相手の女神”Venus”(ヴィーナス)との間に生まれた子どもたちです。

二人とも神話の中で主役級の役割を果たすことはありませんが、父”Mars”のお供で戦場へ行く姿が描かれています。

「火星」を表す惑星記号「♂」は軍神”Mars”の槍をモチーフにしたもの。そして、「金星」である女神の”Venus”は手鏡を持っていたことから「♀」が惑星記号になったとのこと。

その後、スウェーデンの植物学者カール・フォン・リンネ(Carl von Linne)が、”Mars”を男性の象徴、”Venus”を女性の象徴として考えたことから、これらの惑星記号が性別を表すマークとして使われるようになったそうです。

他方、「水星」「金星」「火星」「木星」「土星」という呼び名は、ローマ・ギリシャ神話とは全く関係なく、古代中国で考えられた五行説によるもの。

五行説とは、自然界に存在する全てのものを、「木」「火」「土」「金」「水」の五要素に分類する思想です。天地万物全てが、この五要素にあてはまり、お互いに影響しあっているとしています。

五惑星にもこの要素が当てはめられました。

※惑星の名前はどうやって付けられたのですか (国立科学博物館)

2021年2月18日、米航空宇宙局(NASA)の火星探査車「Perseverance(パーサビアランス:「忍耐」「忍耐力」の意味)」が火星着陸に成功しました。

パラシュートを開いて着陸する映像や、火星上で吹く風の音を、ニュース等で視聴された方も多いと思います。

「Perseverance」が打ち上げられたのは、2020年7月30日。半年余りをかけて4億7000万キロを旅して火星にたどり着きました。

でも、この時期に火星に辿り着いたのは米国の探査機だけではありません。

中国国家航天局(CNSA)が昨年7月23日に打ち上げた「天文1号」も、2月10日火星を周回する軌道に入りました。

また、アラブ首長国連邦の火星探査機「HOPE(ホープ)」は、昨年7月20日に日本のH-IIロケットによって鹿児島県の種子島宇宙センターから打ち上げられ、2月10日に無事火星の周回軌道に投入されたことが確認されています。

日本は2024年に火星の2つある月のうちのひとつ、”Fobos”に探査機を送る計画だそうです。

※火星衛星探査機、24年打ち上げ JAXAが計画発表 (2020年2月21日、日本経済新聞)

興味深いのは、火星の月は地球の月と異なり、球体ではなく、ジャガイモもしくは長芋のような形をしているように見えることです。

ご興味のある方は下記のURLで写真がご覧になれます。

“the red planet”(赤い惑星)とも呼ばれる火星ですが、火星の夕焼けが青いことはご存じでしたか?

火星の大気が薄いことと、「ミー散乱」という光の散乱が影響しているとのことです。詳しくは下記のURLをご参照ください。

※火星の夕日はなぜ青いのか (金沢こども科学財団)

この1年余り外出もままならない日々が続いています。その一方で人間が作ったロケットは地球から飛び出して、宇宙を旅しています。

空を眺めながら、火星の青い夕焼けに思いを馳せてみるのも面白いかもしれません。

火星には2つの月がある

(火星には2つの月がある。フォボスとダイモスだ)

※動画:火星 ─ 太陽から4番目の「赤い惑星」 (2021年2月10日、AFP通信)

Mars and Venus

火星の英語名”Mars”(マルス)は、ローマ神話に登場する軍神の名前にちなんでいます。火星が赤く燃えているように見えることから、この名がつけられたのかもしれません。

また、”Mars”は農耕の守護神でもあります。

古代ローマ歴では、軍事遠征にも農耕にも適した気候である春の31日間を、”Martius”「マーティアス」(of Mars:「マルスの」という意味)と名付けました。これが英語”March”「3月」の語源です。そういえば、動詞の”march”には「行進する」「進軍する」という意味もありましたね。

”martial”は「軍隊の、好戦的な、勇ましい」という意味。これも、”martialis”(ラテン語で「マルスに属する」という意味)に由来しているそうです。

火星の周りを回る2つの月、”Phobos”(フォボス:「敗走」の意)と”Deimos”(ダイモス:「恐怖」の意)は、いずれもギリシャ神話に登場する”Mars”の双子の息子の名前から命名さされています。不倫相手の女神”Venus”(ヴィーナス)との間に生まれた子どもたちです。二人とも神話の中で主役級の役割を果たすことはありませんが、父”Mars”のお供で戦場へ行く姿が描かれています。

「火星」を表す惑星記号「♂」は軍神”Mars”の槍をモチーフにしたもの。そして、「金星」である女神の”Venus”は手鏡を持っていたことから「♀」が惑星記号になったとのこと。その後、スウェーデンの植物学者カール・フォン・リンネ(Carl von Linne)が、”Mars”を男性の象徴、”Venus”を女性の象徴として考えたことから、これらの惑星記号が性別を表すマークとして使われるようになったそうです。

惑星記号

他方、「水星」「金星」「火星」「木星」「土星」という呼び名は、ローマ・ギリシャ神話とは全く関係なく、古代中国で考えられた五行説によるもの。五行説とは、自然界に存在する全てのものを、「木」「火」「土」「金」「水」の五要素に分類する思想です。天地万物全てが、この五要素にあてはまり、お互いに影響しあっているとしています。五惑星にもこの要素が当てはめられました。

※惑星の名前はどうやって付けられたのですか (国立科学博物館)

2021年2月18日、米航空宇宙局(NASA)の火星探査車「Perseverance(パーサビアランス:「忍耐」「忍耐力」の意味)」が火星着陸に成功しました。パラシュートを開いて着陸する映像や、火星上で吹く風の音を、ニュース等で視聴された方も多いと思います。

「Perseverance」が打ち上げられたのは、2020年7月30日。半年余りをかけて4億7000万キロを旅して火星にたどり着きました。

地球と火星の大きさ比較。

でも、この時期に火星に辿り着いたのは米国の探査機だけではありません。中国国家航天局(CNSA)が昨年7月23日に打ち上げた「天文1号」も、2月10日火星を周回する軌道に入りました。

また、アラブ首長国連邦の火星探査機「HOPE(ホープ)」は、昨年7月20日に日本のH-IIロケットによって鹿児島県の種子島宇宙センターから打ち上げられ、2月10日に無事火星の周回軌道に投入されたことが確認されています。

日本は2024年に火星の2つある月のうちのひとつ、”Fobos”に探査機を送る計画だそうです。

※火星衛星探査機、24年打ち上げ JAXAが計画発表 (2020年2月21日、日本経済新聞)

興味深いのは、火星の月は地球の月と異なり、球体ではなく、ジャガイモもしくは長芋のような形をしているように見えることです。ご興味のある方は下記のURLで写真がご覧になれます。

※Moons of Mars(wikipedia)

“the red planet”(赤い惑星)とも呼ばれる火星ですが、火星の夕焼けが青いことはご存じでしたか?火星の大気が薄いことと、「ミー散乱」という光の散乱が影響しているとのことです。詳しくは下記のURLをご参照ください。

※火星の夕日はなぜ青いのか (金沢こども科学財団)

この1年余り外出もままならない日々が続いています。その一方で人間が作ったロケットは地球から飛び出して、宇宙を旅しています。

空を眺めながら、火星の青い夕焼けに思いを馳せてみるのも面白いかもしれません。

News150 モバイル版

…━━━━━★

聞き上手になるためのコツ

~ラリー・キングが遺した言葉

★━━━━━…

“You have got to be a good listener before you can be a good talker.”

「話し上手になるためには、その前に聞き上手になる必要がある。」

ETC英会話の先生からのアドバイスです。

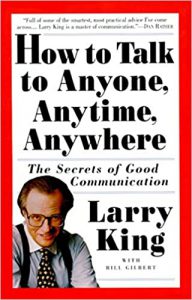

こう言って紹介されたのが、元CNNのキャスターのLarry King(ラリー・キング)さんの著書『How to Talk to Anyone, Anytime, Anywhere: The Secrets of Good Communication』(邦題:『CNNラリー・キングの話し上手のコツ』)です。

※How to Talk to Anyone, Anytime, Anywhere: The Secrets of Good Communication

聞き上手になるためのコツとは、どのようなものなのでしょうか。

同書では、例えば初対面の人等と話をする時、雰囲気を和ませるために、こんなテクニックを紹介しています。

Simple – get them comfortable ground. Ask them about themselves.

(簡単です。話し相手が居心地の良い状態を作り出すこと。

その為には、その時に相手が思っていること、感じていることなどについて、尋ねればよいのです。)

『How to Talk to Anyone, Anytime, Anywhere: The Secrets of Good Communication』

(邦題:『CNNラリー・キングの話し上手のコツ』)より

「この質問で、相手は何らかしら話し始めることになります。

また、あなたのことは、魅力的な話し相手だと思ってくれます。

人は自分自身のことを話題にされることが、大好きなのです。」(同書より)

インタビューが苦手とされる映画俳優のJohnny Depp(ジョニー・デップ)さんとのインタビューでも、Larryさんはこのテクニックを使ったのでしょうか。

インタビューが苦手だとsれるJohnny Deppが話しやすい雰囲気を作り出すためなのか、こんなやり取りから始まっています。

KING: You don’t do many things like this. Do you not like to be interviewed or —

(こういうことはあまりしないんですよね。インタビューされるのが嫌なのか、それとも…)

DEPP: No. I’m just not very good at it, you know. Never have been very good at it.

(はい、あまり得意ではありません。上手くいったためしがない)

KING: Why not?

(どうして?)

DEPP: I don’t know. There’s a — you know, there’s a strange thing, you know.

(わからないよ。奇妙なことがあるんだよ。

I’m OK when I’m a character.

自分がキャラクターを演じている時は大丈夫なんだ。

If I’m playing a character, I can do, you know, virtually anything in front of a camera.

キャラクターを演じていれば、カメラの前では何でもできるんだ。

But if I’m just me, I feel, you know, exposed and sort of, you know, it feels awkward.

でも、素の自分だと、晒されていようで、気まずい感じがするんだよね)

KING: We won’t expose you.

(私たちはあなたを晒したりしません)

DEPP: OK. Good.

(オーケー、いいよ)

※Johnny Depp on Larry King Live

5万回ものインタビューを行ったとされるLarryさんも、ラジオ番組デビュー初日は、あまりの緊張のために頭が真っ白になり、一言も言葉を発することができなかったそうです。

1957年5月1日のことです。Larry King(本名はLawrence Harvey Zeiger)という芸名が決まったのも、放送のわずか数分前のこと。

上司が「これはコミュニケーション・ビジネスだぞ!何は話せ!」と叱責されたLarryさんは意を決し、デビュー第一声を次のように始めました。

Ladies and gentlemen good morning!

(皆さん、おはようございます。

This is my first day on the radio.

これがは私のラジオ初日です。

My name is Larry King that’s the first time I’ve ever said that.

私の名前はラリー・キング、これを言うのも初めてです。

I have been sitting here scared to death.

死ぬほ怯えながらここに座っています。

And you’ve been hearing music going up and down probably wondering if there was an earthquake in the station.

皆さんは音楽の音量が上下するのを聞いて、局内で地震でもあったのかと思ったことでしょう。

But I want to tell you I was scared to death.

でも、私が死ぬほど怯えて座っていただけです。

That’s all my life I wanted to be in radio. Now I had my chance and I was scared.

ずっとラジオで働きたくて、今チャンスをつかみ、怖かったのです。

So bear with me.

ですから大目に見てください。

I really want this.

私かはチャンスを掴みたい。

I want it to work. So I’m gonna do my best

成功したいので、ベストを尽くします。

※Larry King Commencement Speech at USD より

これ以後、Larryさんは二度と緊張することはなかったとのことです。

デビュー初日で学び、その後もずっとつづけたこと、それは「Be honest」自分自身に正直であることでした。

正直であることで視聴者の心を掴むことができる、ということを学んだそうです。

Larryさんは、1月23日ロサンゼルス市内の病院で死去されました。87歳でした。

死因は敗血症。

1月頭には新型コロナウイルス感染で入院したと伝えられていました。

たくさんの貴重な教えを遺してくださったLarryさんに感謝をし、ご冥福をお祈りしたいと思います。

聞き上手になるためのコツ – ラリー・キングが遺した言葉

“You have got to be a good listener before you can be a good talker.”

「話し上手になるためには、その前に聞き上手になる必要がある。」

ETC英会話の先生からのアドバイスです。こう言って紹介されたのが、元CNNのキャスターのLarry King(ラリー・キング)さんの著書『How to Talk to Anyone, Anytime, Anywhere: The Secrets of Good Communication』(邦題:『CNNラリー・キングの話し上手のコツ』)です。

※How to Talk to Anyone, Anytime, Anywhere: The Secrets of Good Communication

聞き上手になるためのコツとは、どのようなものなのでしょうか。同書では、例えば初対面の人等と話をする時、雰囲気を和ませるために、こんなテクニックを紹介しています。

(簡単です。話し相手が居心地の良い状態を作り出すこと。その為には、その時に相手が思っていること、感じていることなどについて、尋ねればよいのです。)

『How to Talk to Anyone, Anytime, Anywhere: The Secrets of Good Communication』

(邦題:『CNNラリー・キングの話し上手のコツ』)より

「この質問で、相手は何らかしら話し始めることになります。また、あなたのことは、魅力的な話し相手だと思ってくれます。人は自分自身のことを話題にされることが、大好きなのです。」(同書より)

インタビューが苦手だとされる映画俳優のJohnny Depp(ジョニー・デップ)さんとのインタビューでも、Larryさんはこのテクニックを使ったのでしょうか。話しやすい雰囲気を作り出すためなのか、こんなやり取りから始まっています。

(こういうことはあまりしないんですよね。インタビューされるのが嫌なのか、それとも…)

DEPP: No. I’m just not very good at it, you know. Never have been very good at it.

(はい、あまり得意ではありません。上手くいったためしがない)

KING: Why not?

(どうして?)

DEPP: I don’t know. There’s a — you know, there’s a strange thing, you know. I’m OK when I’m a character. If I’m playing a character, I can do, you know, virtually anything in front of a camera. But if I’m just me, I feel, you know, exposed and sort of, you know, it feels awkward.

(わからないよ。奇妙なことがあるんだよ。自分がキャラクターを演じている時は大丈夫なんだ。キャラクターを演じていれば、カメラの前では何でもできるんだ。でも、素の自分だと、晒されていようで、気まずい感じがするんだよね)

KING: We won’t expose you.

(私たちはあなたを晒したりしません)

DEPP: OK. Good.

(オーケー、いいよ)

※Johnny Depp on Larry King Live

5万回ものインタビューを行ったとされるLarryさんも、ラジオ番組デビュー初日は、あまりの緊張のために頭が真っ白になり、一言も言葉を発することができなかったそうです。1957年5月1日のことです。Larry King(本名はLawrence Harvey Zeiger)という芸名が決まったのも、放送のわずか数分前のこと。上司が「これはコミュニケーション・ビジネスだぞ!何は話せ!」と叱責されたLarryさんは意を決し、デビュー第一声を次のように始めました。

This is my first day on the radio.

My name is Larry King that’s the first time I’ve ever said that.

I have been sitting here scared to death.

And you’ve been hearing music going up and down probably wondering if there was an earthquake in the station.

But I want to tell you I was scared to death.

That’s all my life I wanted to be in radio.

Now I had my chance and I was scared.

So bear with me.

I really want this.

I want it to work.

So I’m gonna do my best

皆さん、おはようございます。

これがは私のラジオ初日です。

私の名前はラリー・キング、これを言うのも初めてです。

死ぬほ怯えながらここに座っています。

皆さんは音楽の音量が上下するのを聞いて、局内で地震でもあったのかと思ったことでしょう。

でも、私が死ぬほど怯えて座っていただけです。

ずっとラジオで働きたくて、今チャンスをつかみ、怖かったのです。

ですから大目に見てください。

私かはチャンスを掴みたい。

成功したいので、ベストを尽くします。

※Larry King Commencement Speech at USD より

これ以後、Larryさんは二度と緊張することはなかったとのことです。デビュー初日で学び、その後もずっとつづけたこと、それは「Be honest」自分自身に正直であることでした。正直であることで視聴者の心を掴むことができる、ということを学んだそうです。

Larryさんは、2021年1月23日ロサンゼルス市内の病院で死去されました。87歳でした。死因は敗血症。1月頭には新型コロナウイルス感染で入院したと伝えられていました。

※Larry King ‘died of sepsis’

https://www.news-herald.com/entertainment/larry-king-died-of-sepsis/article_877fa161-ea95-54cf-b657-4de8fda2ab03.html

たくさんの貴重な教えを残してくださったLarryさんに感謝をし、ご冥福をお祈りしたいと思います。

人気の先生紹介 vol.140

人気の先生紹介 vol.139

News149 モバイル版

He is a very pleasant if talkative boy

(彼はおしゃべり好きだが、大変陽気な(好感の持てる)少年だ)

これは「《譲歩》のif」の例文です。

《A if B》という構造になっていて、”even if”の”even”が略された形です。

「Bではあるかもしれないが、Aだ」「たとえBであっても、Aだ」という意味になります。

英文法で使われる《譲歩》という言葉が、一般的に使われる「譲歩」とは意味が異なり、わかりづらいかもしれません。

これは意見が対立している相手の言い分も聞き入れた(譲歩した)上で、それでも自分の意見を強く言う、という状況をイメージしてみてください。

上の例文では、少年が”talkative“(おしゃべり)だという指摘を聞き入れた上で、でも、そのことよりも、”pleasant”(好感が持てる)ということをより強く伝えようとしている文になります。

「《譲歩》のif」を使った例文をもう一つ。

こちらはif節の主語とbe動詞が省略されていないので、よりわかりやすいかもしれません。

The house is comfortable if it is a little small.

(その家は少し狭いかもしれないが、居心地がいい)『徹底例解ロイヤル英文法』 改訂新版より

この例文でも、その家が少し狭い(a little small)ことよりも、居心地が良い(comfortable)をより重要な主張になっています。

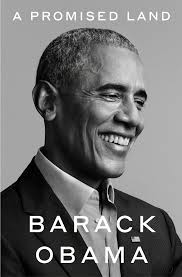

オバマ前米大統領は2020年11月17日に回想録『A Promised Land』第1巻を発表しました。

同書の中で、鳩山由紀夫元首相について次のように記述しています。

A pleasant if awkward fellow

時事通信社はこの部分を「感じは良いが厄介な同僚だった」と訳して報じたところ、複数の翻訳の専門家らが、これは明らかに誤訳だと指摘して、SNS上で話題になっています。

※”A pleasant if awkward fellow”の訳に対するTwitter上での反響

「誤訳だ」とする主な理由の一つが、「《譲歩》のif」の解釈の仕方です。

この場合、上段で説明した通り「”awkward”であるかもしれないが“pleasant”だ」と訳すべきところを、「“pleasant”だが”awkward”だ」と、あべこべになっています。

これを”He is a very pleasant if talkative boy”の例文に当てはめると、「彼は好感は持てるがおしゃべりだ」となってしまいます。

「好感が持てる少年」であることに重点を置こうとしている文が、「少年はおしゃべりだ」と批判しているようなニュアンスに変わってしまいます。

もう一つは”awkward”を「厄介な」と訳したこと。

Awkwardは多数の意味を持つ単語です。

このような多義語が人物描写に使われた場合には、書き手(語り手)がその人物とどのようなやり取りを経て、どんな印象を抱いたのかを具体的に把握しないと、翻訳は難しいでしょう。

”awkward”のもともとの意味は「ぎこちない」。

awk + wardという構造になっていて、前半の”awk”は「おかしな、変な、本来とは逆の」、後半の”ward”は、foward, inword, towardなどにも使われていて「方向」を表します。

「本来とは逆の変わった方向に進む」というような感じでしょうか。

雰囲気について”awkward”を使うときは「気まずい」。

人の行動について使うときは「どんくさい」。

人の性格について使うときは「社交下手」の意味にもなるそうです。

この「気まずさ」(awkwardness)に関して、ユーチューバーのMichael Stevensさんが、その具体的な事例を動画で紹介しています。

Offering a handshake when the other person offers a fist bump.

(握手しようと手を差し出したが、相手はグータッチをしようとしていた)

Forgetting someone’s name.

相手の名前をどうしても思い出せない)

Getting caught staring at a stranger.

(知らない人をじっと見ているのが、相手に気付かれしまう)

Overhearing a couple breaking up.

(カップルの別れ話を漏れ聞いてしまう)

Noticing food in someone’s teeth but not telling them

(誰かの歯に食べ物がついているのに気付いたが、それを言わなかった)

Smelling a fart in an elevator that wasn’t yours but, well, now youcan’t even react to it or mention that you’ve noticed it or pretend to even know what a fart is.

(エレベーターの中で誰かのおならの匂いを嗅いでしまったが、今は反応もできないし、気づいたことも言えないし、おならが何なのか知っているふりもできない)

社会科学者のTy Tashiroさんは、自分は「社会的に不器用」(awkward)だったとして、自身の中学生時代のエピソードを講演動画で紹介しています。