Author Archives: HiroAOKI

人気の先生紹介 vol.170

人気の先生紹介 vol.169

人気の先生紹介 vol.168

人気の先生紹介 vol.167

人気の先生紹介 vol.166

人気の先生紹介 vol.165

人気の先生紹介 vol.164

人気の先生紹介 vol.163

News173 モバイル版

…━━━━━★

スパゲッティが生える木

★━━━━━…

4月1日、エイプリルフールの起源は?

ボストン大学歴史学教授のジョセフ・ボスキン氏(Joseph Boskin)によれば、その起源はコンスタンティヌス1世(Constantinus、在位:306年-337年)の時代にまでさかのぼるとのこと。

宮廷芸人たちが皇帝に「芸人たちの方が帝国をうまく運営できる」と冗談めかして言ったところ、面白がった皇帝は1日だけ芸人を王に指名したのが始まり……

というのは、ボスキン教授のエイプリルフール・ジョーク。

そうとは知らずAP通信はこの説を新聞発表し、その後数週間訂正されることはなかったそうです。

1983年のことでした。

エイプリルフールの起源には諸説あります。

歴史的な根拠もあって信頼できそうなのは、シャルル9世統治下のフランスの習慣です。

16世紀フランスでは新年が始まるのは3月25日でした。

それから1週間後の4月1日まではプレゼント交換をしたり、パーティをしたりしてお祝いをしていました。

ところが、1564年グレゴリオ暦が導入されると、シャルル9世は新年を1月1日にすると宣言。

その変更を嫌がって、あるいはうっかり忘れて、相変わらず4月1日が終わる週にお祝いをするフランス人が多くいたそうです。

いたずら好きの人々は、古い正月にこだわる人に、おどけたプレゼントを送ったり、ありもしないパーティに招待してからかいました。

その後この習慣が残り、200年後イギリスに伝わり、さらにその後にアメリカへと伝わったと言われています。

いくつかの国では伝統的に、テレビ、新聞、ウェブサイトなどを通して、多くの人にいたずら心満載のエイプリルフール・ジョークが仕掛けられています。

1957年4月1日、BBCのテレビ番組 「Panorama」は、スイス南部の家族が「スパゲッティの木」からスパゲッティを収穫するという嘘の番組を放送しました。

木の枝から垂れ下がるように生息するスパゲッティーを、農家の人々が一本ずつ丁寧に摘み、天日干しをしている映像。

そこに、同番組の看板キャスターが解説を加えます。

Many people are often puzzled by the fact that spaghetti is produced at such uniform length.

(スパゲッティは長さが均一であることに、多くの人が戸惑うことが多いだろう。)

But this is the result of many years of patient endeavor by plant breeders, who’ve succeeded in producing the perfect spaghetti

(しかし、これは植物育種家の長年の忍耐強い努力の結果であり、完璧なスパゲッティを作ることに成功したのである。)

1950年代のイギリスでは、パスタは日常的な食べ物ではありませんでした。

缶詰のトマトソーススパゲッティは知られており、多くの人が異国の珍味とみなしていました。

4月1日に推定800万人がこの番組を視聴。

翌日には何百人もの人々が、話の信憑性に疑問を持ったり、スパゲッティの栽培方法やスパゲッティーの木を自分で育てる方法など、詳しい情報を求めてBBCに電話をかけてきたそうです。

※Is this the best April Fool’s ever? Witness – BBC News

1985年4月1日付の「Sports Illustrated」誌に、作家のジョージ・プリンプトン氏(George Plimpton)が、ニューヨーク・メッツでトレーニング中の新人投手、シッド・フィンチ選手(Sidd Finch)を紹介した記事が掲載されました。

もちろん架空の選手です。

幼少期を孤児院で過ごしたフィンチは、ハーバード大学に進学しますが、1学期で中退。

チベットの山中で石を投げたり、瞑想したりして投球術を身につけます。

投球時は片足だけブーツを履き、もう片方の足は裸足。

常にフレンチホルンを持っているのが特徴です。

フィンチの驚くべき点は、時速104マイル(167km)という当時の最速記録をはるかに上回る時速168マイル(270km)という驚異的な速球を、正確にしかもウォーミングアップなしで投げられることでした。

記事のタイトルは「The Curious Case Of Sidd Finch」(シッド・フィンチの数奇な事件)。

サブタイトルにはこう書かれていました。

He’s a pitcher, part yogi and part recluse.

Impressively liberated from our opulent life-style, Sidd’s deciding about yoga and his future in baseball

(彼は投手であり、ヨギであり、隠遁者でもある。

豪奢な生活から解放されたシドは、ヨガと野球における彼の未来について決断する。)

この文の単語の頭の文字をつなげていくと

「Happy April Fools’ Day-a(h) fib」

(ハッピーエイプリルフール – 嘘)

となるのがわかります。

それにも関わらず、多くの人がこの嘘を信じました。

メッツファンはこのような選手を見つけることができたことに大喜びし、同誌に詳細な情報を求める声が殺到しました。

ニューヨークのスポーツ紙の編集者は、スポーツ・イラストレイテッドのみにこのニュースを流したとして、メッツの広報部長にクレームを入れました。

「実際にフィンチの投球を見た」などと言い出すラジオのトークショーのホストも現れたそうです。

※The Curious Case Of Sidd Finch(実際に発行された雑誌版の画像)

https://vault.si.com/vault/1985/04/01/43450#&gid=ci0258c0420009278a&pid=43450—076—image

※(web版)

https://www.si.com/.amp/mlb/2014/10/15/curious-case-sidd-finch

同誌は、翌4月8日号で、フィンチの引退を発表する記事を小さく掲載。

4月15日号で、この話はデマであったことを発表しました。

しかし、このジョークは人気を呼び、プリンプトンはその後フィンチについての小説を1冊を書いて発表しています。

『シド・フィンチの奇妙な事件』(ジョージ・プリンプトン 著、芝山幹郎 訳)

多くの人がエイプリルフール・ジョークを信じてしまうのは、そのジョークの中に夢や希望を見出してしまっているからかもしれません。

「こうあったらいいなあ」「こうあって欲しいなあ」という人々の気持ちが上手く反映されていて、疑いの気持ちはあったとしても、信じたいという気持ちが勝ってしまうのではないでしょうか。

エイプリルフールに限らず、日々流れてくる情報の中には、本当のような嘘、嘘のようは本当が混在しています。

私たちはそれを見極める目を試されているのかもしれません。

今年は、どんなエイプリルフールネタが登場するのでしょう。

期待を込めて着目して、楽しんでみてはいかがでしょうか。

スパゲッティが生える木

4月1日、エイプリルフールの起源は?

ボストン大学歴史学教授のジョセフ・ボスキン氏(Joseph Boskin)によれば、その起源はコンスタンティヌス1世(Constantinus、在位:306年-337年)の時代にまでさかのぼるとのこと。宮廷芸人たちが皇帝に「芸人たちの方が帝国をうまく運営できる」と冗談めかして言ったところ、面白がった皇帝は1日だけ芸人を王に指名したのが始まり……

というのは、ボスキン教授のエイプリルフール・ジョーク。そうとは知らずAP通信はこの説を新聞発表し、その後数週間訂正されることはなかったそうです。1983年のことでした。

エイプリルフールの起源には諸説あります。歴史的な根拠もあって信頼できそうなのは、シャルル9世統治下のフランスの習慣です。16世紀フランスでは新年が始まるのは3月25日でした。それから1週間後の4月1日まではプレゼント交換をしたり、パーティをしたりしてお祝いをしていました。

ところが、1564年グレゴリオ暦が導入されると、シャルル9世は新年を1月1日にすると宣言。その変更を嫌がって、あるいはうっかり忘れて、相変わらず4月1日が終わる週にお祝いをするフランス人が多くいたそうです。いたずら好きの人々は、古い正月にこだわる人に、おどけたプレゼントを送ったり、ありもしないパーティに招待してからかいました。その後この習慣が残り、200年後イギリスに伝わり、さらにその後にアメリカへと伝わったと言われています。

いくつかの国では伝統的に、テレビ、新聞、ウェブサイトなどを通して、多くの人にいたずら心満載のエイプリルフール・ジョークが仕掛けられています。

1957年4月1日、BBCのテレビ番組 「Panorama」は、スイス南部の家族が「スパゲッティの木」からスパゲッティを収穫するという嘘の番組を放送しました。

木の枝から垂れ下がるように生息するスパゲッティーを、農家の人々が一本ずつ丁寧に摘み、天日干しをしている映像。そこに、同番組の看板キャスターが解説を加えます。

Many people are often puzzled by the fact that spaghetti is produced at such uniform length. But this is the result of many years of patient endeavor by plant breeders, who’ve succeeded in producing the perfect spaghetti

スパゲッティは長さが均一であることに、多くの人が戸惑うことが多いだろう。

しかし、これは植物育種家の長年の忍耐強い努力の結果であり、完璧なスパゲッティを作ることに成功したのである。

1950年代のイギリスでは、パスタは日常的な食べ物ではありませんでした。缶詰のトマトソーススパゲッティは知られており、多くの人が異国の珍味とみなしていました。4月1日に推定800万人がこの番組を視聴。翌日には何百人もの人々が、話の信憑性に疑問を持ったり、スパゲッティの栽培方法やスパゲッティーの木を自分で育てる方法など、詳しい情報を求めてBBCに電話をかけてきたそうです。

※Is this the best April Fool’s ever? Witness – BBC News

1985年4月1日付の「Sports Illustrated」誌に、作家のジョージ・プリンプトン氏(George Plimpton)が、ニューヨーク・メッツでトレーニング中の新人投手、シッド・フィンチ選手(Sidd Finch)を紹介した記事が掲載されました。もちろん架空の選手です。

幼少期を孤児院で過ごしたフィンチは、ハーバード大学に進学しますが、1学期で中退。チベットの山中で石を投げたり、瞑想したりして投球術を身につけます。投球時は片足だけブーツを履き、もう片方の足は裸足。常にフレンチホルンを持っているのが特徴です。

フィンチの驚くべき点は、時速104マイル(167km)という当時の最速記録をはるかに上回る時速168マイル(270km)という驚異的な速球を、正確にしかもウォーミングアップなしで投げられることでした。

記事のタイトルは「The Curious Case Of Sidd Finch」(シッド・フィンチの数奇な事件)。サブタイトルにはこう書かれていました。

He’s a pitcher, part yogi and part recluse.

Impressively liberated from our opulent life-style, Sidd’s deciding about yoga and his future in baseball

彼は投手であり、ヨギであり、隠遁者でもある。

豪奢な生活から解放されたシドは、ヨガと野球における彼の未来について決断する

この文の単語の頭の文字をつなげていくと

「Happy April Fools’ Day-a(h) fib」

(ハッピーエイプリルフール – 嘘)

となるのがわかります。

それにも関わらず、多くの人がこの嘘を信じました。

メッツファンはこのような選手を見つけることができたことに大喜びし、同誌に詳細な情報を求める声が殺到しました。ニューヨークのスポーツ紙の編集者は、スポーツ・イラストレイテッドのみにこのニュースを流したとして、メッツの広報部長にクレームを入れました。「実際にフィンチの投球を見た」などと言い出すラジオのトークショーのホストも現れたそうです。

※The Curious Case Of Sidd Finch(実際に発行された雑誌版の画像)

https://vault.si.com/vault/1985/04/01/43450#&gid=ci0258c0420009278a&pid=43450—076—image

※(web版)

https://www.si.com/.amp/mlb/2014/10/15/curious-case-sidd-finch

同誌は、翌4月8日号で、フィンチの引退を発表する記事を小さく掲載。4月15日号で、この話はデマであったことを発表しました。

しかし、このジョークは人気を呼び、プリンプトンはその後フィンチについての小説を1冊を書いて発表しています。

『シド・フィンチの奇妙な事件』(ジョージ・プリンプトン 著、芝山幹郎 訳)

多くの人がエイプリルフール・ジョークを信じてしまうのは、そのジョークの中に夢や希望を見出してしまっているからかもしれません。「こうあったらいいなあ」「こうあって欲しいなあ」という人々の気持ちが上手く反映されていて、疑いの気持ちはあったとしても、信じたいという気持ちが勝ってしまうのではないでしょうか。

エイプリルフールに限らず、日々流れてくる情報の中には、本当のような嘘、嘘のようは本当が混在しています。私たちはそれを見極める目を試されているのかもしれません。

今年は、どんなエイプリルフールネタが登場するのでしょう。期待を込めて着目して、楽しんでみてはいかがでしょうか。

人気の先生紹介 vol.162

News172 モバイル版

…━━━━━★

日本語訛りの英語が

一瞬で変わるコツ

★━━━━━…

「日本語の伸ばす『ー』やめたら英語通じた」

こんなユニークな発音方法を紹介しているのは小池リオ(本名:小池良介)さんです。

リオさんは1967年愛知県生まれ。

25歳で渡米し、ダンサー、マジシャン等を経て、現在はプロのスタンドアップコメディアンとしてニューヨークを中心に25年にわたり活躍しています。

英語でアメリカ人を笑わせることを生業しているリオさんですが、高校時代の英語の成績は10段階で2だったそうです。

英語の勉強に真剣に取り組むようになったのは、渡米後スタンドアップコメディアンを目指すようになってからでした。

世にあるあらゆる勉強法を試したそうです。

リオさんはその過程で自分にあった英語習得法を見出すようになりました。

発音に関しても、自らの失敗を通して発見したユニークで実践的なものがたくさんあります。

リオさんが働くコメディクラブのマネージャーは、「アーロン」さんという名前でした。

皆がそう言っているように聞こえたので、リオさんも同じように「アーロン」と呼んだのですが、なぜかリオさんだけが通じませんでした。

なぜだろうと思い「アーロン」さんのスペルを見せてもらったところ「Aaron」でした。

「なんだ『アーロン』じゃないじゃないか!『A』が二つだから『アアロン』だ!」と気づいたリオさん。

それ以来、ア(A)を2回言うようにして「アアロン」と言うようにしました。

するとその瞬間から通じるようになったそうです。

英語を日本語で表記する場合は「ー」(長音記号)が使われますが、そのまま発音しても英語の音にならないことが多くあります。

「実は日本語の表記の伸ばす『ー』は英語には存在しないのではないか?」

そう思ったリオさんは、日本語の「ー」をやめ、代わりに「ー」の前の母音を引き継いで、もう一度発音し直すというテクニックを見出したそうです。

例えば次のように。

ホークス (hawks) → ホオクス

ウォーク (work) → ウォオク

トーク (talk) → トオク

イージー (easy) → イイジイ

リーブ (leave) → リイブ

フォーク (folk) → フォオク

バルーン (ballon) → バルウン

コーヒー (coffee) → コオヒイ

この方法はリオさんのジョークにも命を吹き込みました。

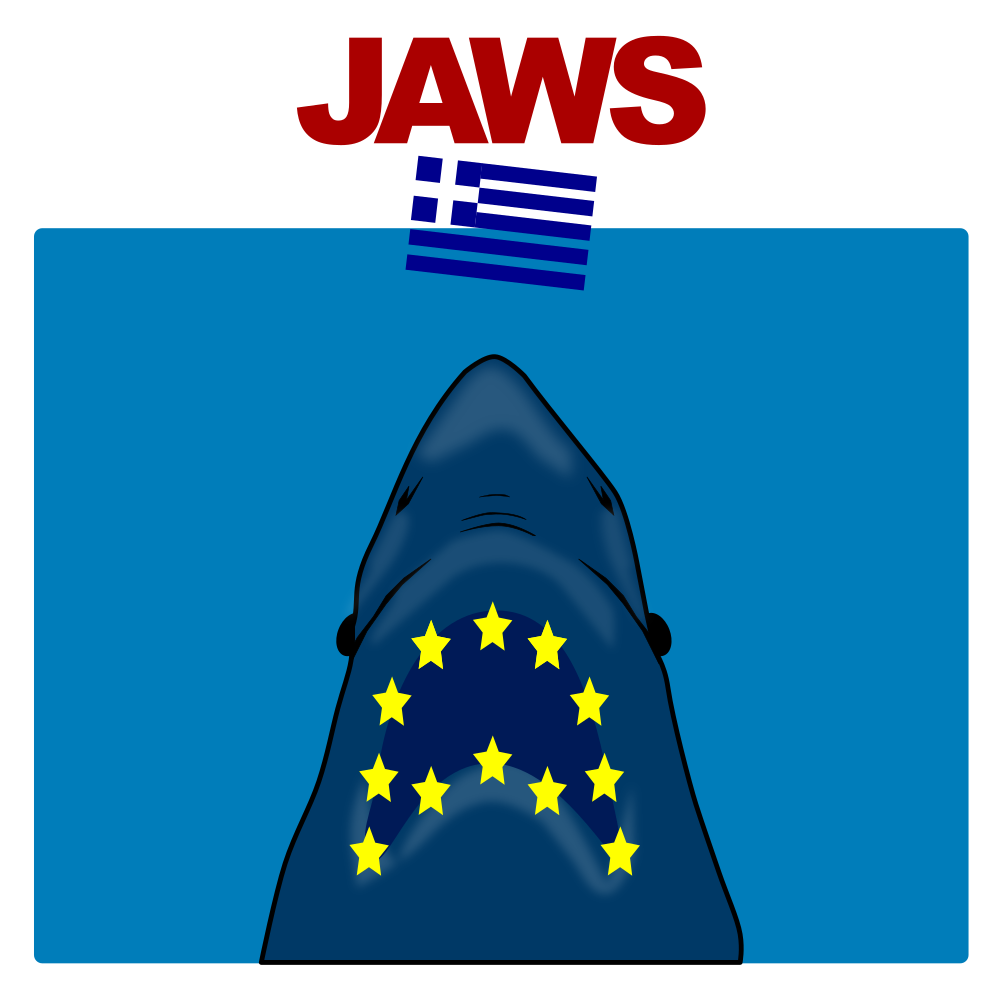

トークのネタ振りの部分で、映画の『ジョーズ』(Jaws)と言わなければなりませんでしたが、これがどうしてもリオさんは発音できませんでした。

アメリカ人には「Joe’s」(ジョーさんの…)と、人名に聞こえてしまうのだそうです。

そこで、「ジョーズ」の「ー」の代わりに「オ」をつけて、「ジョォオズ」と言い換えました。

するとあれほど苦労した単語が発音できるようになりました。

この方法は、発音に苦しむ人の英語をガラッと変えるきっかけになるかもしれないと、リオさんは強調します。

ただ、これだけでネイティブスピーカーのように発音できるわけではありません。

これは日本語訛りの英語だと通じないので、そこから少しでも脱却してネイティブスピーカーの発音に近づいていく途上にある方法だと、リオさんは念を押します。

さらに発音を良くするためにリオさんが薦めるのは、スマホなどの音声認識機能等をつかった練習です。

iPhoneのSiriやAndroid携帯のメモでも、入力言語を英語に切り替えて、音声を吹き込む方法です。

例えば、先ほどの「Jaws」(ジョォオズ)を音声入力して、正しいスペルで表記されれば合格です。

もしくは「Joe’s」や「Georgia」になってしまうかもしれません。

できるまで何度でも練習します。

スマホの音声機能であれば、リアルなネイティブスピーカーに手間をとらせず、一人でこそっと何回でも練習できるという利点もあります。

他方、リオさんのステージがアメリカ人の笑いを誘うのは、ネタが面白いのはもちろんですが、それを語るリオさんのブロークンイングリッシュにもあるとも言われています。

格好をつけて「上手くしゃべろう」とはしない、リオさんという人物そのものを、ニューヨークの観客はそのまま受け入れ、楽しんでいるようにも思えます。

ニューヨークには世界中から人々が集まってくるので、ニューヨーカーは日々ヘタな英語に免疫力をつけています。

彼らが芸に関して世界一厳しい観客であることは確かですが、英語力に関しては世界一甘い観客でもあるとのこと。

決して「ネイティブ並み」とは言えない英語で、数十年にわたってプロとしてやれているのが何よりの証拠だと、リオさんは自身の活動を振り返っています。

「カタカナ英語発音方法」は、ETC英会話のナオミ先生(三鷹)もいくつかユニークな発音のコツを紹介しています。

こちらも合わせてご確認の上で、スマホの音声機能に吹き込んで発音チェックをしてみてはいかがでしょうか。

※英語の発音は動物の鳴き声をまねて ナオミ先生(荻窪)https://etc-eikaiwa.com/teachers/post_90.html

※“lemon”は”冷麺”と発音?~アメリカ英語発音法

※“television”は”テレビ人”と発音?~アメリカ英語発音法

(*)参照リンク

観客を大爆笑の渦に巻き込むリオさんのステージ動画です。

※Rio Koike Japanese stand up comedian ニューヨーク日本人スタンダップコメディアン小池良介

https://youtu.be/nUWXxLBjYtA

リオさんのYouTubeチャンネル。今回の記事はこちらの動画を中心に参考にしました。

※日本語緊張英語学習勉強Rio Koike Japanese comedian ニューヨーク日本人スタンダップコメディアン小池良介英会話ポケトーク

https://youtu.be/dnyfiD09_yQ

リオさんの初めての著書です。

25年間のニューヨーク生活でわかったことは、本当に日本人に必要なのは「愛嬌のある英語」だということ。

通常のありきたりな挨拶に数行加えるだけで、相手に好感を持ってもらい、短時間でぐっと距離を縮めることができる例文が満載です。

※『英語は最初の10秒! 一瞬で心をつかみ、10分会話が続く「つかみイングリッシュ」』(小池リオ著)

リオさんのニューヨークでの活動がよくわかるインタビュー記事です。

※ピース綾部さんの選択は100%正しい~NYコメディで成功した日本人が語る⅕

日本語訛りの英語が一瞬で変わるコツ

「日本語の伸ばす『ー』やめたら英語通じた」

こんなユニークな発音方法を紹介しているのは小池リオ(本名:小池良介)さんです。リオさんは1967年愛知県生まれ。25歳で渡米し、ダンサー、マジシャン等を経て、現在はプロのスタンドアップコメディアンとしてニューヨークを中心に25年にわたり活躍しています。

英語でアメリカ人を笑わせることを生業しているリオさんですが、高校時代の英語の成績は10段階で2だったそうです。英語の勉強に真剣に取り組むようになったのは、渡米後スタンドアップコメディアンを目指すようになってからでした。世にあるあらゆる勉強法を試したそうです。リオさんはその過程で自分にあった英語習得法を見出すようになりました。発音に関しても、自らの失敗を通して発見したユニークで実践的なものがたくさんあります。

リオさんが働くコメディクラブのマネージャーは、「アーロン」さんという名前でした。皆がそう言っているように聞こえたので、リオさんも同じように「アーロン」と呼んだのですが、なぜかリオさんだけが通じませんでした。なぜだろうと思い「アーロン」さんのスペルを見せてもらったところ「Aaron」でした。

「なんだ『アーロン』じゃないじゃないか!『A』が二つだから『アアロン』だ!」と気づいたリオさん。それ以来、ア(A)を2回言うようにして「アアロン」と言うようにしました。するとその瞬間から通じるようになったそうです。

英語を日本語で表記する場合は「ー」(長音記号)が使われますが、そのまま発音しても英語の音にならないことが多くあります。

「実は日本語の表記の伸ばす『ー』は英語には存在しないのではないか?」

そう思ったリオさんは、日本語の「ー」をやめ、代わりに「ー」の前の母音を引き継いで、もう一度発音し直すというテクニックを見出したそうです。例えば次のように。

ウォーク (work) → ウォオク

トーク (talk) → トオク

イージー (easy) → イイジイ

リーブ (leave) → リイブ

フォーク (folk) → フォオク

バルーン (ballon) → バルウン

コーヒー (coffee) → コオヒイ

この方法はリオさんのジョークにも命を吹き込みました。トークのネタ振りの部分で、映画の『ジョーズ』(Jaws)と言わなければなりませんでしたが、これがどうしてもリオさんは発音できませんでした。アメリカ人には「Joe’s」(ジョーさんの…)と、人名に聞こえてしまうのだそうです。

そこで、「ジョーズ」の「ー」の代わりに「オ」をつけて、「ジョォオズ」と言い換えました。するとあれほど苦労した単語が発音できるようになりました。この方法は、発音に苦しむ人の英語をガラッと変えるきっかけになるかもしれないと、リオさんは強調します。

ただ、これだけでネイティブスピーカーのように発音できるわけではありません。これは日本語訛りの英語だと通じないので、そこから少しでも脱却してネイティブスピーカーの発音に近づいていく途上にある方法だと、リオさんは念を押します。

さらに発音を良くするためにリオさんが薦めるのは、スマホなどの音声認識機能等をつかった練習です。iPhoneのSiriやAndroid携帯のメモでも、入力言語を英語に切り替えて、音声を吹き込む方法です。例えば、先ほどの「Jaws」(ジョォオズ)を音声入力して、正しいスペルで表記されれば合格です。もしくは「Joe’s」や「Georgia」になってしまうかもしれません。

できるまで何度でも練習します。スマホの音声機能であれば、リアルなネイティブスピーカーに手間をとらせず、一人でこそっと何回でも練習できるという利点もあります。

他方、リオさんのステージがアメリカ人の笑いを誘うのは、ネタが面白いのはもちろんですが、それを語るリオさんのブロークンイングリッシュにもあるとも言われています。格好をつけて「上手くしゃべろう」とはしない、リオさんという人物そのものを、ニューヨークの観客はそのまま受け入れ、楽しんでいるようにも思えます。

ニューヨークには世界中から人々が集まってくるので、ニューヨーカーは日々ヘタな英語に免疫力をつけています。彼らが芸に関して世界一厳しい観客であることは確かですが、英語力に関しては世界一甘い観客でもあるとのこと。決して「ネイティブ並み」とは言えない英語で、数十年にわたってプロとしてやれているのが何よりの証拠だと、リオさんは自身の活動を振り返っています。

「カタカナ英語発音方法」は、ETC英会話のナオミ先生(三鷹)もいくつかユニークな発音のコツを紹介しています。こちらも合わせてご確認の上で、スマホの音声機能に吹き込んで発音チェックをしてみてはいかがでしょうか。

※英語の発音は動物の鳴き声をまねて ナオミ先生(荻窪)

※“lemon”は”冷麺”と発音?~アメリカ英語発音法

※“television”は”テレビ人”と発音?~アメリカ英語発音法

(*)参照リンク

観客を大爆笑の渦に巻き込むリオさんのステージ動画です。

※Rio Koike Japanese stand up comedian ニューヨーク日本人スタンダップコメディアン小池良介

リオさんのYouTubeチャンネル。今回の記事はこちらの動画を中心に参考にしました。

※日本語緊張英語学習勉強Rio Koike Japanese comedian ニューヨーク日本人スタンダップコメディアン小池良介英会話ポケトーク

リオさんの初めての著書です。25年間のニューヨーク生活でわかったことは、本当に日本人に必要なのは「愛嬌のある英語」だということ。通常のありきたりな挨拶に数行加えるだけで、相手に好感を持ってもらい、短時間でぐっと距離を縮めることができる例文が満載です。

※『英語は最初の10秒! 一瞬で心をつかみ、10分会話が続く「つかみイングリッシュ」』(小池リオ著)

リオさんのニューヨークでの活動がよくわかるインタビュー記事です。

※ピース綾部さんの選択は100%正しい~NYコメディで成功した日本人が語る⅕

人気の先生紹介 vol.161

News171 モバイル版

…━━━━━★

米国で活躍する日本人

スタンダップコメディアン

★━━━━━…

His dream is to become the first Japanese cast member of Saturday Night Live.

夢はサタデーナイトライブの日本人初のキャストになること

サク・ヤナガワ(本名:柳川朔)さんは、1992年生まれ。

幼いころからメジャーリーガーを目指し、野球に打ち込んでいましたが、肘の怪我で断念。

夢中になれるものを失っていた大阪大学2年生の冬、たまたま見ていたテレビ番組で、ニューヨークで活躍する日本人スタンダップコメディアン、RioKoikeさんのことを知りました。

マイク一本で言葉も背景も異なる人々を爆笑の渦に巻き込むその姿を見て、サクさんは、とっさに「わっ、これや!」と思ったそうです。

衝動的にRioKoikeさんのFacebookに、「僕もやりたいです。今からそちらへ飛びます」とメッセージを送りました。

思い立ってからのサクさんの行動の早さには驚きます。

翌日の授業はさぼり空港へ。

カウンターで一番早くニューヨークに到着する航空券を購入し、初めての米国へと旅立ちました。

人生初、しかも英語のネタは飛行機の中で書きました。

サクさんの当時の英語レベルは日常会話程度でしたが、ニューヨークに到着するやいなや、コメディクラブ16カ所をアポなしで訪問。

「皿洗いや床磨きをする代わりに舞台に立たせてくれ」と頼み込みました。

けんもほろろに断られる中、1カ所のクラブだけが「今日の夕方、ここに戻って来なさい」と言って、「オープンマイク」と呼ばれるイベントに参加させてくれました。

そのことがきっかけで、2日後にはそのままシカゴの有名コメディクラブ「The Second City」での「オープンマイク」にも参加することになりました。

「オープンマイク」とは、スタンダップコメディアンの登竜門的な位置づけで、ギャラは出ませんが下積みにとっては必要な舞台。

プロとして活動している者のほとんどが、そのキャリアを「オープンマイク」からスタートさせているとも言われています。

こうして2014年、 サクさんの 「スタンダップコメディアン」としての人生が始まりました。

サクさんは現在シカゴの複数のクラブにレギュラー出演していて、年間400本のステージに立っています。

2021年フォーブス発表のアジアを代表する30歳未満の30人にも、エンターテインメント・スポーツの部門で選ばれました。

※Saku Yanagawa – Forbes 30 under 30 Asia 2021

自身の著書『Get Up Stand Up!たたかうために立ち上がれ!』の中で、サクさんはジョークが米国ではたしてきた役割について語ってます。

多民族国家の米国において、ジョークとは、「他者にとって『自分が敵でない』ということを示す」コミュニケーションの手段だったと言われているそうです。

大きく文化の異なる両者が、ジョークを通して歩み寄ることで、「あなたの敵ではないですよ」と示しあい、お互いの非交戦的な関係性を構築してきたのだそうです。

サクさんが連日のようにマイクを握りネタを披露するコメディクラブは、観客が、自分とは異なる視点や意見を持つ人に出会い、なおかつそれを笑うことができる場所だと、サクさんは捉えています。

その日たまたま同じ会場に集った観客同士がひとつのジョークで笑いあえたとき、少なくともその一瞬だけは分断などどこかへ消えて無くなると、サクさんは信じています。

お互いの言葉や文化、歴史的背景の違いを理解した上で心を通わせる、笑いあうことができるというのは、外国語を学ぶ私たちの一つの目標でもあるかもしれません。

サクさんのスタンダップコメディの動画は下記URLでご覧いただけます。

新型コロナ感染症、人種差別、第2次世界大戦等々、サクさんの独自の視点でのネタを披露して、会場を沸かせています。

※Saku Yanagawa Standup Comedy (June 2021) 8 min @Chicago

サクさんがホストを務めるポッドキャストもお薦めです。

毎朝、『ニューヨークタイムズ』に始まり、『ワシントンポスト』『USAトゥディ』『シカゴ・トリビューン』『シカゴ・サンタイムズ』、そして日本の新聞3紙等、全8紙を読むというサクさん。

ポッドキャストの話題も、政治、経済、エンターテインメントなど多岐にわたり、今米国で何が起こっているのか、サクさんの視点で知ることのできる、とても興味深い内容になっています。

サクさんに興味をもたれた方は、彼の著書もお薦めです。

サクさんの生い立ちや、スタンダップコメディについて等。

そして、実際に舞台で披露したネタを、自身の解説付きで紹介しています。

※『Get Up Stand Up!たたかうために立ち上がれ!』(Saku Yanagawa (柳川朔) 著 )

サクさんが紹介されたテレビ番組です。

米国で活躍する日本人スタンダップコメディアン

夢はサタデーナイトライブの日本人初のキャストになること

サク・ヤナガワ(本名:柳川朔)さんは、1992年生まれ。幼いころからメジャーリーガーを目指し、野球に打ち込んでいましたが、肘の怪我で断念。夢中になれるものを失っていた大阪大学2年生の冬、たまたま見ていたテレビ番組で、ニューヨークで活躍する日本人スタンダップコメディアン、RioKoikeさんのことを知りました。

マイク一本で言葉も背景も異なる人々を爆笑の渦に巻き込むその姿を見て、サクさんは、とっさに「わっ、これや!」と思ったそうです。衝動的にRioKoikeさんのFacebookに、「僕もやりたいです。今からそちらへ飛びます」とメッセージを送りました。

思い立ってからのサクさんの行動の早さには驚きます。翌日の授業はさぼり空港へ。カウンターで一番早くニューヨークに到着する航空券を購入し、初めての米国へと旅立ちました。人生初、しかも英語のネタは飛行機の中で書きました。

サクさんの当時の英語レベルは日常会話程度でしたが、ニューヨークに到着するやいなや、コメディクラブ16カ所をアポなしで訪問。「皿洗いや床磨きをする代わりに舞台に立たせてくれ」と頼み込みました。けんもほろろに断られる中、1カ所のクラブだけが「今日の夕方、ここに戻って来なさい」と言って、「オープンマイク」と呼ばれるイベントに参加させてくれました。

そのことがきっかけで、2日後にはそのままシカゴの有名コメディクラブ「The Second City」での「オープンマイク」にも参加することになりました。

「オープンマイク」とは、スタンダップコメディアンの登竜門的な位置づけで、ギャラは出ませんが下積みにとっては必要な舞台。プロとして活動している者のほとんどが、そのキャリアを「オープンマイク」からスタートさせているとも言われています。

こうして2014年、 サクさんの 「スタンダップコメディアン」としての人生が始まりました。

サクさんは現在シカゴの複数のクラブにレギュラー出演していて、年間400本のステージに立っています。2021年フォーブス発表のアジアを代表する30歳未満の30人にも、エンターテインメント・スポーツの部門で選ばれました。

※Saku Yanagawa – Forbes 30 under 30 Asia 2021

自身の著書『Get Up Stand Up!たたかうために立ち上がれ!』の中で、サクさんはジョークが米国ではたしてきた役割について語ってます。多民族国家の米国において、ジョークとは、「他者にとって『自分が敵でない』ということを示す」コミュニケーションの手段だったと言われているそうです。

大きく文化の異なる両者が、ジョークを通して歩み寄ることで、「あなたの敵ではないですよ」と示しあい、お互いの非交戦的な関係性を構築してきたのだそうです。

サクさんが連日のようにマイクを握りネタを披露するコメディクラブは、観客が、自分とは異なる視点や意見を持つ人に出会い、なおかつそれを笑うことができる場所だと、サクさんは捉えています。

その日たまたま同じ会場に集った観客同士がひとつのジョークで笑いあえたとき、少なくともその一瞬だけは分断などどこかへ消えて無くなると、サクさんは信じています。

お互いの言葉や文化、歴史的背景の違いを理解した上で心を通わせる、笑いあうことができるというのは、外国語を学ぶ私たちの一つの目標でもあるかもしれません。

サクさんのスタンダップコメディの動画は下記URLでご覧いただけます。新型コロナ感染症、人種差別、第2次世界大戦等々、サクさんの独自の視点でのネタを披露して、会場を沸かせています。

※Saku Yanagawa Standup Comedy (June 2021) 8 min @Chicago

サクさんがホストを務めるポッドキャストもお薦めです。毎朝、『ニューヨークタイムズ』に始まり、『ワシントンポスト』『USAトゥディ』『シカゴ・トリビューン』『シカゴ・サンタイムズ』、そして日本の新聞3紙等、全8紙を読むというサクさん。ポッドキャストの話題も、政治、経済、エンターテインメントなど多岐にわたり、今米国で何が起こっているのか、サクさんの視点で知ることのできる、とても興味深い内容になっています。

※Saku’s Radio from Chicago

サクさんに興味をもたれた方は、彼の著書もお薦めです。サクさんの生い立ちや、スタンダップコメディについて等。そして、実際に舞台で披露したネタを、自身の解説付きで紹介しています。

※『Get Up Stand Up!たたかうために立ち上がれ!』(Saku Yanagawa (柳川朔) 著 )

サクさんが紹介されたテレビ番組です。

※1億人の大質問!?笑ってコラえて!

人気の先生紹介 vol.160

News170 モバイル版

…━━━━━★

『さむがりやのサンタ』で

イギリス英語

★━━━━━…

Blooming Christmas here again!

やれやれ、またクリスマスか!

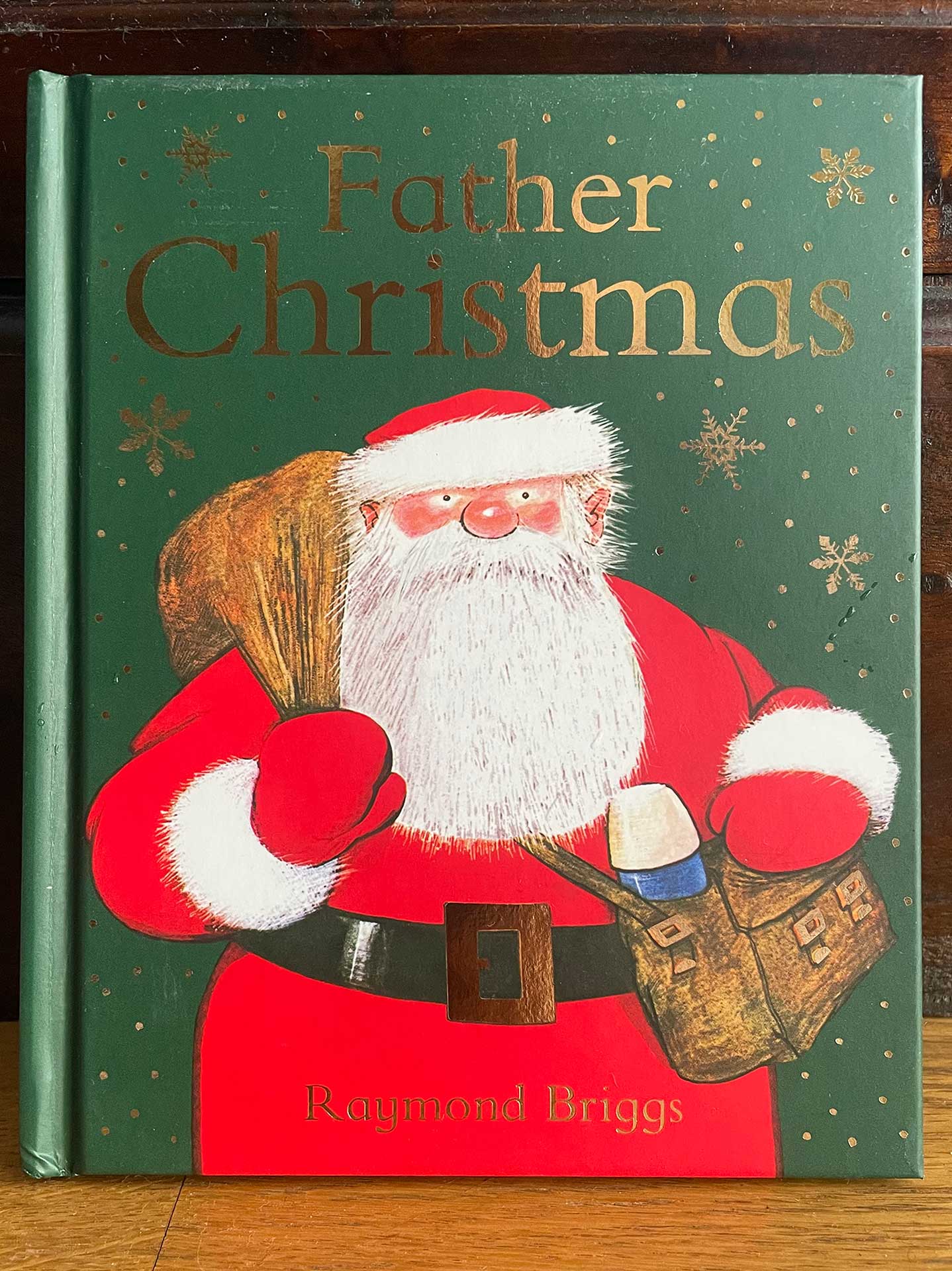

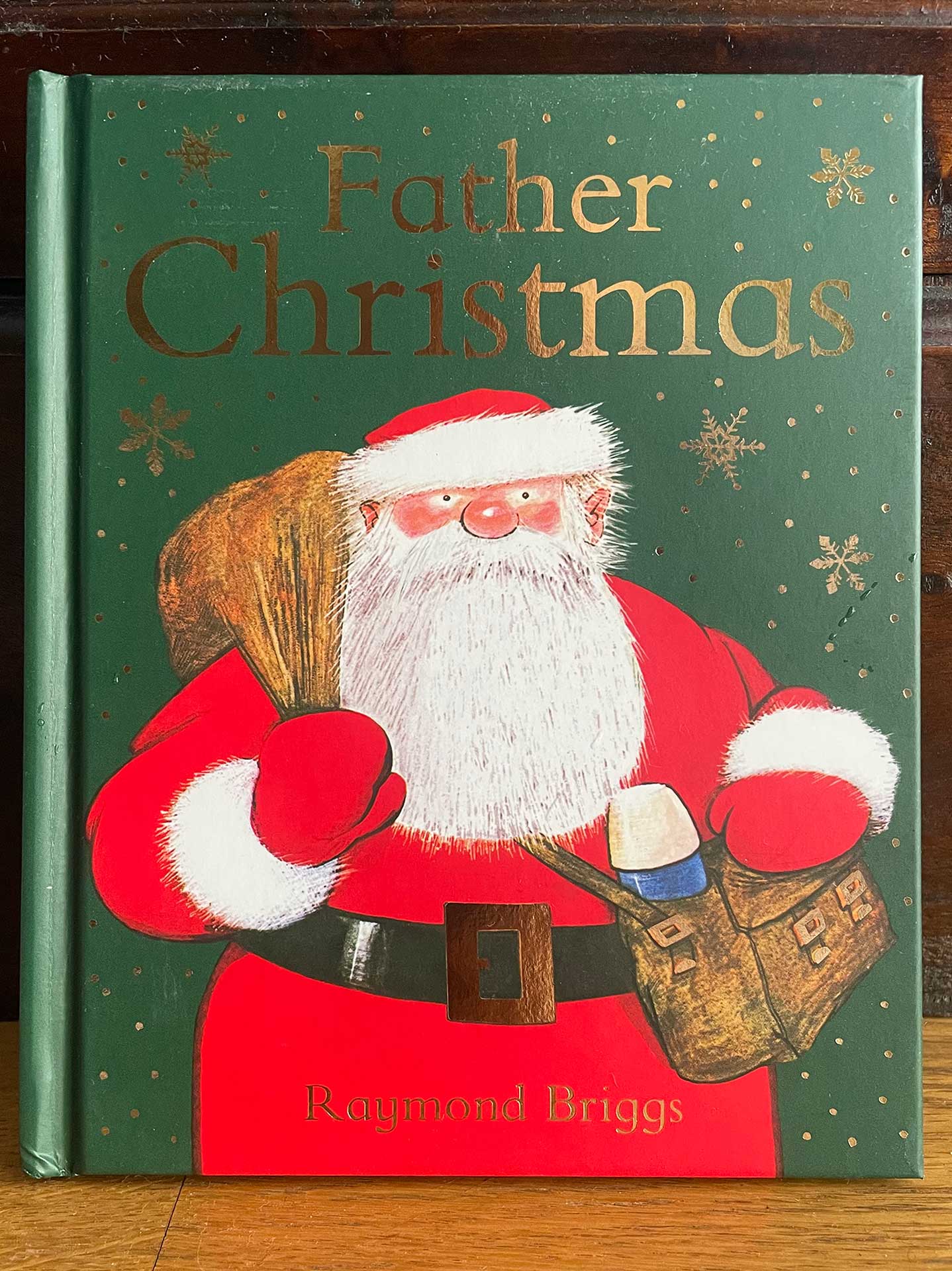

『Father Christmas』は、英国人イラストレーター、レイモンド・ブリッグさん(Raymond Briggs)が色鉛筆で描いた絵本です。

邦題は『さむがりやのサンタ』(すがはら ひろくに訳)。

1973年に発表されて以来、50年近くたった今も子どもたちに読み継がれています。

レイモンドさんが『Father Christmas』で描くサンタの姿は、世間一般に知られているサンタのイメージとは、ちょっと異なるようです。

通説では、サンタは北極に住み、奥様のミセス・クロース、妖精のエルフ、8頭のトナカイらと共に暮らしている、とされています。

でも、レイモンド版サンタは、北極ではなくロンドンのタウンハウスに住み、奥様はすでに他界されたのか壁に遺影が飾られ、犬と猫、そして2頭のトナカイと暮らしています。

性格も、陽気と言うにはほど遠く、いつも不機嫌で気難しい。

冬が大嫌いで、寒さに愚痴をこぼし、侵入しにくい煙突に文句をつけます。

でも、皮肉屋だけど、やさしく人間味に溢れ、プレゼント配達の仕事に誇りを持ち、子ども達を心から愛していることもわかります。

どこにでもいるような普通のお爺ちゃんのようなサンタに、イギリスの子供たちは親しみを覚え、心を鷲掴みにされてしまうそうです。

絵本『Father Christmas』には、”blooming”という単語が15回も登場します。

不機嫌なサンタの口癖です。

”blooming”は「花の咲いた」という形容詞です。

他方、イギリスのスラングでは「不満」や「嫌いな気持ち」を強調するために使われています。

”bloody”というスラングの古い形とも言われています。

”blooming”は和訳しづらい言葉ですが、日本語版『さむがりやのサンタ』では、場面に合わせて様々な日本語に置き換えられています。

例えば、サンタが目覚めると、窓の外は雪景色だったときの台詞です。

Blooming snow!

おやおや 雪かい

ラジオの天気予報が、雪やみぞれや氷が吹きすさぶ、厳しい寒さになると伝えています。

Blow the blooming snow!

なんてこったい いやな雪だよ まったく!

出発の準備です。そりにトナカイをつなぎ、プレゼントを積み込みます。

Brr! Blooming cold!

うーさむ

猛吹雪の中を、トナカイとサンタは進んでゆきます。

Blooming snow!

ひでえ雪だ!

プレゼントが入った袋を肩にかつぎ、サンタは暗い煙突の中に入っていきます。

Blooming chimneys!

煙突なんて なけりゃいいのに!

煙突から侵入しようとしたサンタを、アンテナが邪魔します。

Blooming aerials!

じゃまっけな アンテナだ

やっとの思いで煙突を通り抜けたサンタがぼやきます。

Blooming soot!

すすだらけに なっちまった

忍び足で寝室のこども達にプレゼントを届けようとするサンタの又の下を、飼い猫が走り抜けます。

Blooming cats!

どらねこっ!

寒空の中、プレゼントを全て配り終えたサンタは、やっと自宅に帰ることができました。

Brr! Blooming feet frozen!

やれやれ あしがこごえちまった

トナカイや犬や猫たちに食事を与えた後に、自分のクリスマス・ディナーの準備。

熱いバスタブにつかり、湯上りにビールを一杯。

一人でごちそうをたいらげ、デザートもいただき、食器を洗いもすませ、テレビを見ていると眠気が襲います。

パジャマに着替え、ベッドに入ったサンタが、読者に向かってこう言います。

Happy blooming christmas to you,too!

ま、おまえさんもたのしいクリスマスをむかえるこったね

一方、アメリカでは”blooming”を、上記のような罵倒語の意味合いで使うことはめったにないそうです。

1991年に『Father Christmas』が映画化された際に、アメリカ版からはイギリス版の台詞の中にあった76個の”blooming”は全て削除されました。

”Happy blooming christmas to you,too!”

の部分は、

”Happy Merry Christmas to you,too!”

に差し替えられました。

サンタも新しい声優に変えられ、アメリカ人の感覚に合うように、不機嫌さを抑え、より陽気で上品になったそうです。

下記で聞き比べることができます。

※Father Christmas 英国版

https://youtu.be/9od18YRNEjE

※Father Christmas 米国版

https://youtu.be/lvS52b19Zzo

絵本『Father Christmas』でサンタが最初に訪れるのは、レイモンドさんが戦時中に疎開していたベティおばさんの家。

次に登場するのはサセックスにあるレイモンドさん自身の家。そして、彼が生まれ育ち、両親と共にくらしたウィンブルドン・パークにあるテラスハウス(集合住宅)も描かれています。

また、本当はその姿を人に見られてはいけないサンタが唯一言葉を交わすのは、牛乳配達員であるレイモンドさんの父親アーネストさんです。

レイモンドさんは『Father Christmas』が発表される2年前の1971年に両親を亡くし、73年には奥様を亡くしています。

クリスマスイブの夜を一人静かに過ごすサンタの姿は、レイモンドさん自身を描いたのかもしれません。

レイモンドさんの心の風景が投影された素敵な絵本を、手に取って見てはいかがでしょうか。

(*)参考図書

『Father Christmas』Raymond Briggs著

『さむがりやのサンタ』

レイモンド・ブリッグズ 著、すがはら ひろくに 訳

『Father Christmas Goes on Holiday』Raymond Briggs著

『サンタのなつやすみ』

レイモンド・ブリッグズ 著、さくま ゆみこ 訳

『さむがりやのサンタ』でイギリス英語

やれやれ、またクリスマスか!

『Father Christmas』は、英国人イラストレーター、レイモンド・ブリッグさん(Raymond Briggs)が色鉛筆で描いた絵本です。邦題は『さむがりやのサンタ』(すがはら ひろくに訳)。1973年に発表されて以来、50年近くたった今も子どもたちに読み継がれています。

レイモンドさんが『Father Christmas』で描くサンタの姿は、世間一般に知られているサンタのイメージとは、ちょっと異なるようです。

通説では、サンタは北極に住み、奥様のミセス・クロース、妖精のエルフ、8頭のトナカイらと共に暮らしている、とされています。

でも、レイモンド版サンタは、北極ではなくロンドンのタウンハウスに住み、奥様はすでに他界されたのか壁に遺影が飾られ、犬と猫、そして2頭のトナカイと暮らしています。

性格も、陽気と言うにはほど遠く、いつも不機嫌で気難しい。冬が大嫌いで、寒さに愚痴をこぼし、侵入しにくい煙突に文句をつけます。

でも、皮肉屋だけど、やさしく人間味に溢れ、プレゼント配達の仕事に誇りを持ち、子ども達を心から愛していることもわかります。

どこにでもいるような普通のお爺ちゃんのようなサンタに、イギリスの子供たちは親しみを覚え、心を鷲掴みにされてしまうそうです。

絵本『Father Christmas』には、”blooming”という単語が15回も登場します。不機嫌なサンタの口癖です。

”blooming”は「花の咲いた」という形容詞です。他方、イギリスのスラングでは「不満」や「嫌いな気持ち」を強調するために使われています。”bloody”というスラングの古い形とも言われています。

”blooming”は和訳しづらい言葉ですが、日本語版『さむがりやのサンタ』では、場面に合わせて様々な日本語に置き換えられています。

例えば、サンタが目覚めると、窓の外は雪景色だったときの台詞です。

おやおや 雪かい

ラジオの天気予報が、雪やみぞれや氷が吹きすさぶ、厳しい寒さになると伝えています。

なんてこったい いやな雪だよ まったく!

出発の準備です。そりにトナカイをつなぎ、プレゼントを積み込みます。

うーさむ

猛吹雪の中を、トナカイとサンタは進んでゆきます。

ひでえ雪だ!

プレゼントが入った袋を肩にかつぎ、サンタは暗い煙突の中に入っていきます。

煙突なんて なけりゃいいのに!

煙突から侵入しようとしたサンタを、アンテナが邪魔します。

じゃまっけな アンテナだ

やっとの思いで煙突を通り抜けたサンタがぼやきます。

すすだらけに なっちまった

忍び足で寝室のこども達にプレゼントを届けようとするサンタの又の下を、飼い猫が走り抜けます。

どらねこっ!

寒空の中、プレゼントを全て配り終えたサンタは、やっと自宅に帰ることができました。

やれやれ あしがこごえちまった

トナカイや犬や猫たちに食事を与えた後に、自分のクリスマス・ディナーの準備。熱いバスタブにつかり、湯上りにビールを一杯。一人でごちそうをたいらげ、デザートもいただき、食器を洗いもすませ、テレビを見ていると眠気が襲います。パジャマに着替え、ベッドに入ったサンタが、読者に向かってこう言います。

ま、おまえさんもたのしいクリスマスをむかえるこったね

一方、アメリカでは”blooming”を、上記のような罵倒語の意味合いで使うことはめったにないそうです。

1991年に『Father Christmas』が映画化された際に、アメリカ版からはイギリス版の台詞の中にあった76個の”blooming”は全て削除されました。

”Happy blooming christmas to you,too!”

の部分は、

”Happy Merry Christmas to you,too!”

に差し替えられました。

サンタも新しい声優に変えられ、アメリカ人の感覚に合うように、不機嫌さを抑え、より陽気で上品になったそうです。

絵本『Father Christmas』でサンタが最初に訪れるのは、レイモンドさんが戦時中に疎開していたベティおばさんの家。次に登場するのはサセックスにあるレイモンドさん自身の家。そして、彼が生まれ育ち、両親と共にくらしたウィンブルドン・パークにあるテラスハウス(集合住宅)も描かれています。

また、本当はその姿を人に見られてはいけないサンタが唯一言葉を交わすのは、牛乳配達員であるレイモンドさんの父親アーネストさんです。

レイモンドさんは『Father Christmas』が発表される2年前の1971年に両親を亡くし、73年には奥様を亡くしています。

クリスマスイブの夜を一人静かに過ごすサンタの姿は、レイモンドさん自身を描いたのかもしれません。

レイモンドさんの心の風景が投影された素敵な絵本を、手に取って見てはいかがでしょうか。

(*)参考図書

『Father Christmas』Raymond Briggs著

『さむがりやのサンタ』

レイモンド・ブリッグズ 著、すがはら ひろくに 訳

『Father Christmas Goes on Holiday』Raymond Briggs著

Raymond Briggs著

『サンタのなつやすみ』

レイモンド・ブリッグズ 著、さくま ゆみこ 訳

(*)参照リンク

RAYMOND BRIGGS Snowmen, Bogeymen & Milkmen

RAYMOND BRIGGS Snowmen, Bogeymen & Milkmen from Louise Lockwood on Vimeo.

「スノーマン」のレイモンド・ブリッグズさん死去 88歳

事務局年末年始のお休み 12月29日(木)-1月5日(木)

事務局は年末年始下記の通りお休みとなります。

12月29日(木)-1月5日(木)

・令和4年内最終営業日は12月28日(水)午後3時迄です。

・令和5年年明け初日は1月6日(金)となります。

・お休み中のメールの開封・転送等、事務局からキャンセル連絡はできませんので直接先生へご連絡下さい。

ご不便をおかけしますがどうぞよろしくお願い申し上げます。

ETC英会話事務局

人気の先生紹介 vol.159

News169 モバイル版

…━━━━━★

宇宙飛行士

若田光一さんの

英語勉強法

★━━━━━…

「人類は月や火星へと活動領域を拡大していき、宇宙をいろんな形で使っていく時代になると思う。

目標をもつことの大切さと、その実現のために何をしたらいいかを考えて、今できることを毎日行ってほしい」

国際宇宙ステーション(ISS: International Space Station)で、半年間という長期滞在を始めた宇宙飛行士の若田光一さんが、2022年10月14日記者会見を行い、宇宙空間から子ども達に向けて期待を込めて語りました。

若田さんが宇宙飛行に挑むのは今回で5度目で、日本人最多となります。

若田さんがNASA(米航空宇宙局)での訓練を始めたのは1992年、28歳の時でした。

現在では流ちょうな英語を話すことで知られている若田さんですが、当時一番苦労したのは仲間のアメリカ人の宇宙飛行士との英語会話だったそうです。

※流暢な英語でインタビューに答える若田光一さん

Space Station Live: Japanese Astronaut Koichi Wakata

たとえばスペースシャトルの打ち上げの模擬訓練でのことです。

操縦室には若田さんを含む4人の訓練生が乗り込みました。

若田さんは事前に一生懸命マニュアルを読み込み、システム操作の概要を予習していたので、どのような手順で何をやればいいかはわかっていました。

ところが、訓練中に教官や訓練生が何を言ってるのか、単純な英語会話が聞き取れないことが何度もあったそうです。

操縦室の4人のうち若田さん以外は全員がアメリカのテストパイロット出身の宇宙飛行士でした。

訓練では「エンジン停止」「中央コンピュータ2つ故障」などトラブルが次々と発生。

クルーの間の会話を100%理解していないと、どのコンピューターが今どういう状態で、どのエンジンがどう壊れているか、といった各システムの状況の全体を把握できなくなります。

若田さんのミスでスペースシャトルが墜落してしまうこともありました。

もちろん、ビジネスに必要な英語力は身に付けていました。

でも、宇宙の現場で使う英語は「戦争映画の戦闘シーンで使う英語」に近いともいわれています。

用語が特殊でスピードが速く、英語ネイティブのアメリカ人でさえ、理解が難しい特殊な表現もありました。

会話には米国人特有のジョークもあり、冗談なのか、必要な会話なのか、当時は分からなかったそうです。

システムの勉強は一夜漬けでも何とかなります。

でも、英語は地道にやるしかありません。

専門用語を覚えればいいというのでもありません。

そこで若田さんが取った行動は、なるべく多く模擬訓練をする、仲間の訓練にも立ち会わせてもらう、米国人宇宙飛行士の仲間とたくさん話すことなど。

とにかく現場に入って、英語に慣れていくことでした。

また、ジェット練習機T38での操縦訓練の時は、コックピットの中の会話を全部録音して、それを、通勤の際に車の中で何度も繰り返し聞きました。

録音するためにはヘッドセットと録音機材をつなぐプラグとアダプターが必要でした。

でも、市販品が見つかりません。

そこで、若田さんはT38電装系整備担当者を聞き出し、頼みにいきました。

担当者は驚きつつ「簡単だよ」と、若田の要求に応えて機器を作ってくれたそうです。

若田さんと一緒に飛行訓練を行った米国人宇宙飛行士は、飛行中、後ろの席で若田がブツブツつぶやいていることに気が付きました。

何をしてたのかと聞くと、管制官とのやり取りを反芻し録音しているのだと、若田さんは言いました。

こうした地道な努力を重ねながら、英語を身につけていきました。

1年近く経った頃、会話が聞き取れるようになったそうです。

「辛い時はなんでこの仕事をしているのかに立ち返って、目的意識をもう一回自分に問い正してみてしっかり考える。

原点となる目標をもう一回理解した上で、その課題にチャレンジして克服できたのかなと思う。

壁に直面して乗り越えようと試行錯誤し努力していた時が実は人生の中で自分が成長していた時だと思います」

英語に限らず、私たちが新しい課題に挑戦し壁にぶつかったときに、この若田さんの言葉が勇気づけてくれるかもしれません。

海外に行ったら、タクシードライバー、ホテルのスタッフ、レストランのシェフ、会議など、すべての会話をICレコーダーに録音して、聞き直すという勉強法は、先日急逝されたマイク先生のお薦めの勉強方法でもあります。

ご興味のあるかたは下記のリンクを参考にしてください。

また、聞いたことを殆ど同時に、内容がわからなくてもよいので小さな声でそのまま真似をして言ってみる「シャドー・トーキング」については、ロレット先生が解説しています。

ぜひ下記をご参照してください。

※英語上達の秘訣はskimming、scanning そしてshadow talking – ロレット先生(西大井、熊谷)

(*)参照リンク

※若田宇宙飛行士 新年インタビュー 2022年再び宇宙飛行&ISS滞在

宇宙飛行士若田光一さんの英語勉強法

「人類は月や火星へと活動領域を拡大していき、宇宙をいろんな形で使っていく時代になると思う。目標をもつことの大切さと、その実現のために何をしたらいいかを考えて、今できることを毎日行ってほしい」

国際宇宙ステーション(ISS: International Space Station)で、半年間という長期滞在を始めた宇宙飛行士の若田光一さんが、2022年10月14日記者会見を行い、宇宙空間から子ども達に向けて期待を込めて語りました。

若田さんが宇宙飛行に挑むのは今回で5度目で、日本人最多となります。

若田さんがNASA(米航空宇宙局)での訓練を始めたのは1992年、28歳の時でした。現在では流ちょうな英語を話すことで知られている若田さんですが、当時一番苦労したのは仲間のアメリカ人の宇宙飛行士との英語会話だったそうです。

※流暢な英語でインタビューに答える若田光一さん

Space Station Live: Japanese Astronaut Koichi Wakata

たとえばスペースシャトルの打ち上げの模擬訓練でのことです。操縦室には若田さんを含む4人の訓練生が乗り込みました。若田さんは事前に一生懸命マニュアルを読み込み、システム操作の概要を予習していたので、どのような手順で何をやればいいかはわかっていました。

ところが、訓練中に教官や訓練生が何を言ってるのか、単純な英語会話が聞き取れないことが何度もあったそうです。操縦室の4人のうち若田さん以外は全員がアメリカのテストパイロット出身の宇宙飛行士でした。

訓練では「エンジン停止」「中央コンピュータ2つ故障」などトラブルが次々と発生。クルーの間の会話を100%理解していないと、どのコンピューターが今どういう状態で、どのエンジンがどう壊れているか、といった各システムの状況の全体を把握できなくなります。若田さんのミスでスペースシャトルが墜落してしまうこともありました。

もちろん、ビジネスに必要な英語力は身に付けていました。でも、宇宙の現場で使う英語は「戦争映画の戦闘シーンで使う英語」に近いともいわれています。用語が特殊でスピードが速く、英語ネイティブのアメリカ人でさえ、理解が難しい特殊な表現もありました。会話には米国人特有のジョークもあり、冗談なのか、必要な会話なのか、当時は分からなかったそうです。

システムの勉強は一夜漬けでも何とかなります。でも、英語は地道にやるしかありません。専門用語を覚えればいいというのでもありません。

そこで若田さんが取った行動は、なるべく多く模擬訓練をする、仲間の訓練にも立ち会わせてもらう、米国人宇宙飛行士の仲間とたくさん話すことなど。とにかく現場に入って、英語に慣れていくことでした。

また、ジェット練習機T38での操縦訓練の時は、コックピットの中の会話を全部録音して、それを、通勤の際に車の中で何度も繰り返し聞きました。

DAYTON, Ohio — Northrop T-38A Talon at the National Museum of the United States Air Force. (U.S. Air Force photo)

録音するためにはヘッドセットと録音機材をつなぐプラグとアダプターが必要でした。でも、市販品が見つかりません。そこで、若田さんはT38電装系整備担当者を聞き出し、頼みにいきました。担当者は驚きつつ「簡単だよ」と、若田の要求に応えて機器を作ってくれたそうです。

若田さんと一緒に飛行訓練を行った米国人宇宙飛行士は、飛行中、後ろの席で若田がブツブツつぶやいていることに気が付きました。何をしてたのかと聞くと、管制官とのやり取りを反芻し録音しているのだと、若田さんは言いました。

こうした地道な努力を重ねながら、英語を身につけていきました。1年近く経った頃、会話が聞き取れるようになったそうです。

「辛い時はなんでこの仕事をしているのかに立ち返って、目的意識をもう一回自分に問い正してみてしっかり考える。原点となる目標をもう一回理解した上で、その課題にチャレンジして克服できたのかなと思う。壁に直面して乗り越えようと試行錯誤し努力していた時が実は人生の中で自分が成長していた時だと思います」

英語に限らず、私たちが新しい課題に挑戦し壁にぶつかったときに、この若田さんの言葉が勇気づけてくれるかもしれません。

海外に行ったら、タクシードライバー、ホテルのスタッフ、レストランのシェフ、会議など、すべての会話をICレコーダーに録音して、聞き直すという勉強法は、先日急逝されたマイク先生のお薦めの勉強方法でもあります。ご興味のあるかたは下記のリンクを参考にしてください。

※本物の英語はICレコーダーで マイク先生(新小岩)

また、聞いたことを殆ど同時に、内容がわからなくてもよいので小さな声でそのまま真似をして言ってみる「シャドー・トーキング」については、ロレット先生が解説しています。ぜひ下記をご参照してください。

※英語上達の秘訣はskimming、scanning そしてshadow talking – ロレット先生(西大井、熊谷)

(*)参照リンク

※若田宇宙飛行士 新年インタビュー 2022年再び宇宙飛行&ISS滞在

※邦人初!宇宙飛行士トップの「上り詰める」力 (東洋経済、2013年8月29日)

人気の先生紹介 vol.158

News168 モバイル版

…━━━━━★

英語も家族の形も

一つではありません

★━━━━━…

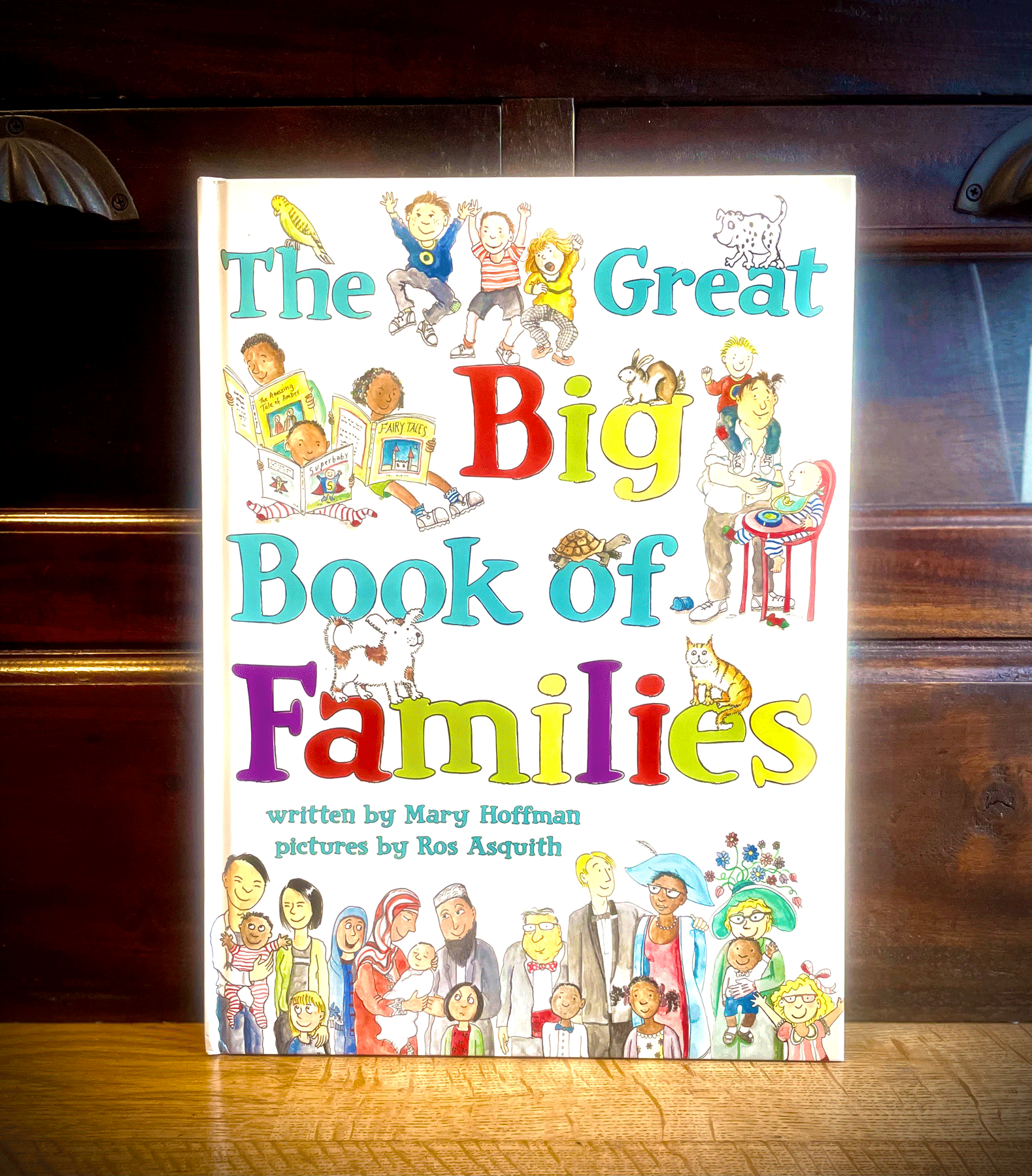

「どうしてうちにはパパがいないの?」

幼稚園に通い始めた娘が、ある日母親に質問をしたそうです。

母一人、娘一人の家族でした。

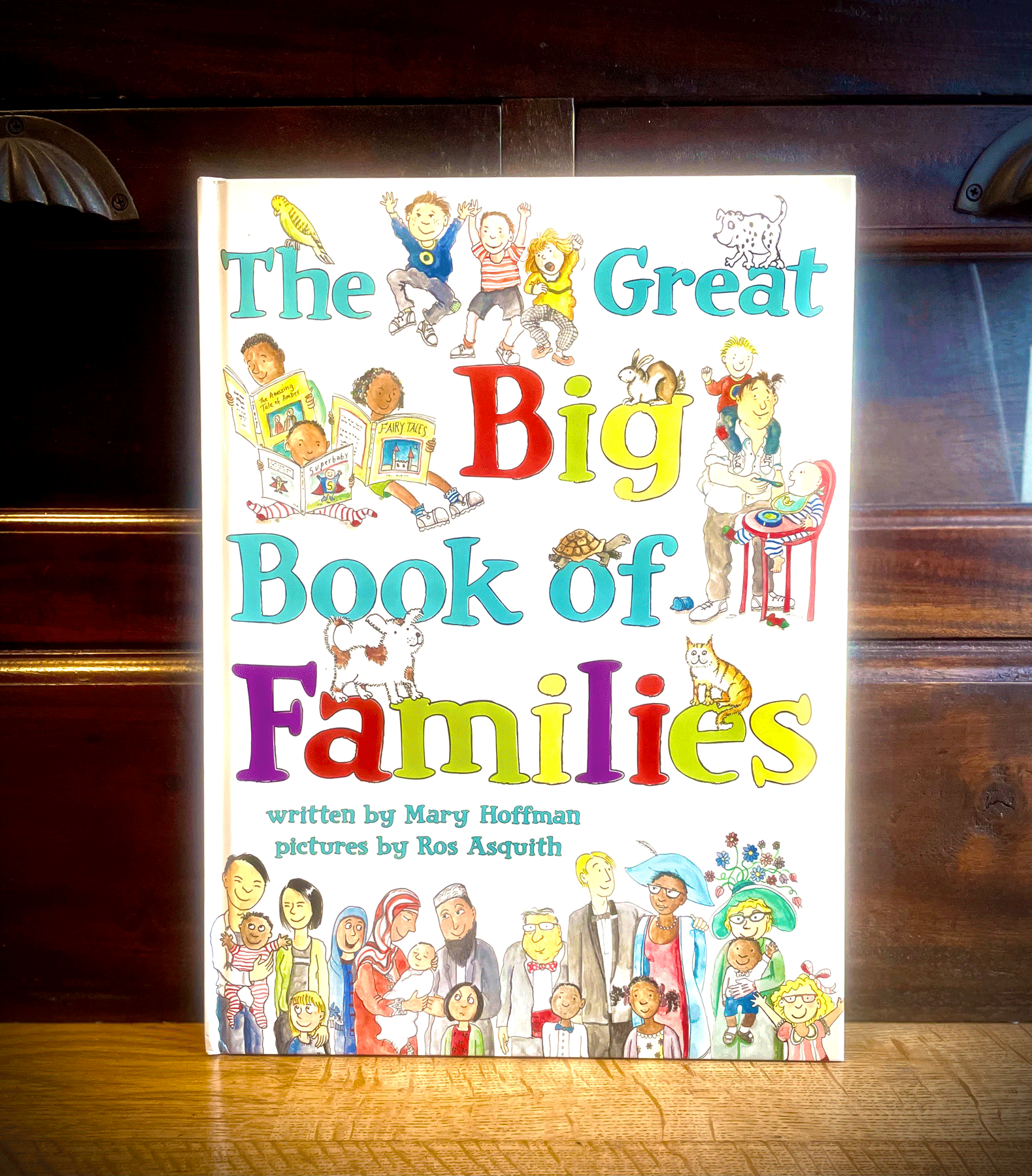

母は図書館でみつけたこんな絵本を、娘に読んであげることにしました。

『いろいろ いろんな かぞくのほん』

(原書: ”The Great Big Book of Families”、Mary Hoffman メアリ・ホフマン 文、Ros Asquith ロス・アスクィス 絵、杉本詠美 訳)

この絵本は、家族の形に「典型的」などという決まりきった形や大きさなどは存在せず、家族が100あれば100の形があることに気づかせてくれます。

住居、教育、仕事、休日の過ごし方、食事、衣服、ペット、お祝い事、趣味、外出、気持ちなども多種多様。

すべてが愛おしく、大切な家族のあり方で、平等に尊重されるべきものであることを、優しい文とユーモアのあるイラストが、素敵に表現しています。

Once upon a time, most families in books looked like this:ちょっと昔の本に出てくる家族は、たいていこんな感じだった。

One daddy, one mommy, one little boy, one little girl, one dog, and one cat.

お父さんが一人、お母さんが一人、男の子が一人、女の子がひとり、犬が一匹、猫が一匹

But in real life, families come in all sorts of shapes and sizes.

でも、実際の家族はいろいろ。家族の形も大きさも。

In this book are a lot of families living in different ways.

この本にはいろんな家族が出てくるよ。暮らし方もいろいろ。

Perhaps there’s one that looks like yours?

君の家族と似てる所はあるかな?

Lots of children live with their mommy and daddy, but lots of others live with just their daddy or just their mommy.

お父さんと、お母さんと暮らしてる子どもが多いけど、お父さんだけの家、お母さんだけの家もある。

Some live with their grandma and grandpa.

どっちもいなく、おじいちゃん、おばあちゃんと暮らしてる子も。

Some children have two mommies or two daddies.

お母さんが二人の家、お父さんが二人の家もある。

And some are adopted(*) or live with foster(*2) families.

「養子」や「里子」として、家族に迎えられる子もいる。

(*) adopt【他動詞】〔~を〕養子[養女]にする

・She adopted the orphan. : 彼女はその孤児を養子にした。

(*2) foster【形容詞】里親の、里子の

著者のMary Hoffman(メアリ・ホフマン)さんは、イギリス在住の児童書作家。

絵本から10代向けの読み物まで100点以上の作品があります。

デビュー作の絵本『Amazing Grace』は、150万部を売り上げ、彼女の書籍は30か国語に翻訳されているそうです。

絵本で英語を学ぶ場合、著名な作品であればこんなメリットがあります。

それは、世界中の方が、絵本の読み聞かせ動画をSNS等に投稿してくれていることです。

同じものがたりの朗読であっても、地域や読み手の個性によって英語の発音もイントネーションも様々。

家族の形が一つでないように、英語も一つではないことにあらためて気づきます。

まずは米国人による読み聞かせ。

一部の人には最も聞きなれた英語かもしれません。

※Waukegan Public Library(米、イリノイ州)

次は、英国ロンドン在住の方の読み聞かせです。

巻き舌にならない r の発音(non-rhotic)など、米国とは異なるのがわかります。

次の方は同じ英国でもマンチェスター在住の方の読み聞かせです。

多くの方が聞きなれた英語とは異なり、わかりづらく感じるかもしれません。

”The grea(t) book”や、”Wha(t) happened’”の(t)の音が脱落するなど、何度も繰り返し聞くことで、その特徴を掴むことができそうです。

下記の方は、アイルランド在住の方のようです。

最後に、英語ではありませんが、広東語版の読み聞かせもありました。

※Cantonese Mommy

https://www.youtube.com/watch?v=KHqLf4YOE-0

秋を迎え、読書にも最適な気候となりました。

あなたのお気に入りの書籍に、じっくりと向き合う時間を作ってみてはいかがでしょうか。

英語も家族の形も一つではありません

「どうしてうちにはパパがいないの?」

幼稚園に通い始めた娘が、ある日母親に質問をしたそうです。母一人、娘一人の家族でした。母は図書館でみつけたこんな絵本を、娘に読んであげることにしました。

『いろいろ いろんな かぞくのほん』

(原書: ”The Great Big Book of Families”、Mary Hoffman メアリ・ホフマン 文、Ros Asquith ロス・アスクィス 絵、杉本詠美 訳)

この絵本は、家族の形に「典型的」などという決まりきった形や大きさなどは存在せず、家族が100あれば100の形があることに気づかせてくれます。住居、教育、仕事、休日の過ごし方、食事、衣服、ペット、お祝い事、趣味、外出、気持ちなども多種多様。すべてが愛おしく、大切な家族のあり方で、平等に尊重されるべきものであることを、優しい文とユーモアのあるイラストが、素敵に表現しています。

Once upon a time, most families in books looked like this:

ちょっと昔の本に出てくる家族は、たいていこんな感じだった。

One daddy, one mommy, one little boy, one little girl, one dog, and one cat.

お父さんが一人、お母さんが一人、男の子が一人、女の子がひとり、犬が一匹、猫が一匹

But in real life, families come in all sorts of shapes and sizes.

でも、実際の家族はいろいろ。家族の形も大きさも。

In this book are a lot of families living in different ways.

この本にはいろんな家族が出てくるよ。暮らし方もいろいろ。

Perhaps there’s one that looks like yours?

君の家族と似てる所はあるかな?

Lots of children live with their mommy and daddy, but lots of others live with just their daddy or just their mommy.

お父さんと、お母さんと暮らしてる子どもが多いけど、お父さんだけの家、お母さんだけの家もある。

Some live with their grandma and grandpa.

どっちもいなく、おじいちゃん、おばあちゃんと暮らしてる子も。

Some children have two mommies or two daddies.

お母さんが二人の家、お父さんが二人の家もある。

And some are adopted(*) or live with foster(*2) families.

「養子」や「里子」として、家族に迎えられる子もいる。

(*) adopt【他動詞】〔~を〕養子[養女]にする

・She adopted the orphan. : 彼女はその孤児を養子にした。

(*2) foster【形容詞】里親の、里子の

著者のMary Hoffman(メアリ・ホフマン)さんは、イギリス在住の児童書作家。絵本から10代向けの読み物まで100点以上の作品があります。デビュー作の絵本『Amazing Grace』は、150万部を売り上げ、彼女の書籍は30か国語に翻訳されているそうです。

絵本で英語を学ぶ場合、著名な作品であればこんなメリットがあります。それは、世界中の方が、絵本の読み聞かせ動画をSNS等に投稿してくれていることです。同じものがたりの朗読であっても、地域や読み手の個性によって英語の発音もイントネーションも様々。家族の形が一つでないように、英語も一つではないことにあらためて気づきます。

まずは米国人による読み聞かせ。一部の人には最も聞きなれた英語かもしれません。

※Waukegan Public Library(米、イリノイ州)

次は、英国ロンドン在住の方の読み聞かせです。巻き舌にならない r の発音(non-rhotic)など、米国とは異なるのがわかります。

※Anna McNamara(英、ロンドン)

次の方は同じ英国でもマンチェスター在住の方の読み聞かせです。多くの方が聞きなれた英語とは異なり、わかりづらく感じるかもしれません。”The grea(t) book”や、”Wha(t) happened’”の(t)の音が脱落するなど、何度も繰り返し聞くことで、その特徴を掴むことができそうです。

※Miss Dodd(英、マンチェスター)

下記の方は、アイルランド在住の方のようです。

※Callum The Bear(アイルランド)

最後に、英語ではありませんが、広東語版の読み聞かせもありました。

※Cantonese Mommy

秋を迎え、読書にも最適な気候となりました。あなたのお気に入りの書籍に、じっくりと向き合う時間を作ってみてはいかがでしょうか。

(*)参照リンク

人気の先生紹介 vol.157

News167 モバイル版

…━━━━━★

イチローのスピーチで

楽しむ英語実況

★━━━━━…

Thank you Marilyn for representing the legacy of your husband, our legendary broadcaster, Dave Niehaus.

My, oh my!

マリリンさん、あなたの夫である我々の伝説の実況アナウンサー、デイブ・ニーハウスの遺志を継いでいただき、ありがとうございます。

マイ・オー・マイ!

※Ichiro’s Mariners Hall of Fame Induction: FULL SPEECH

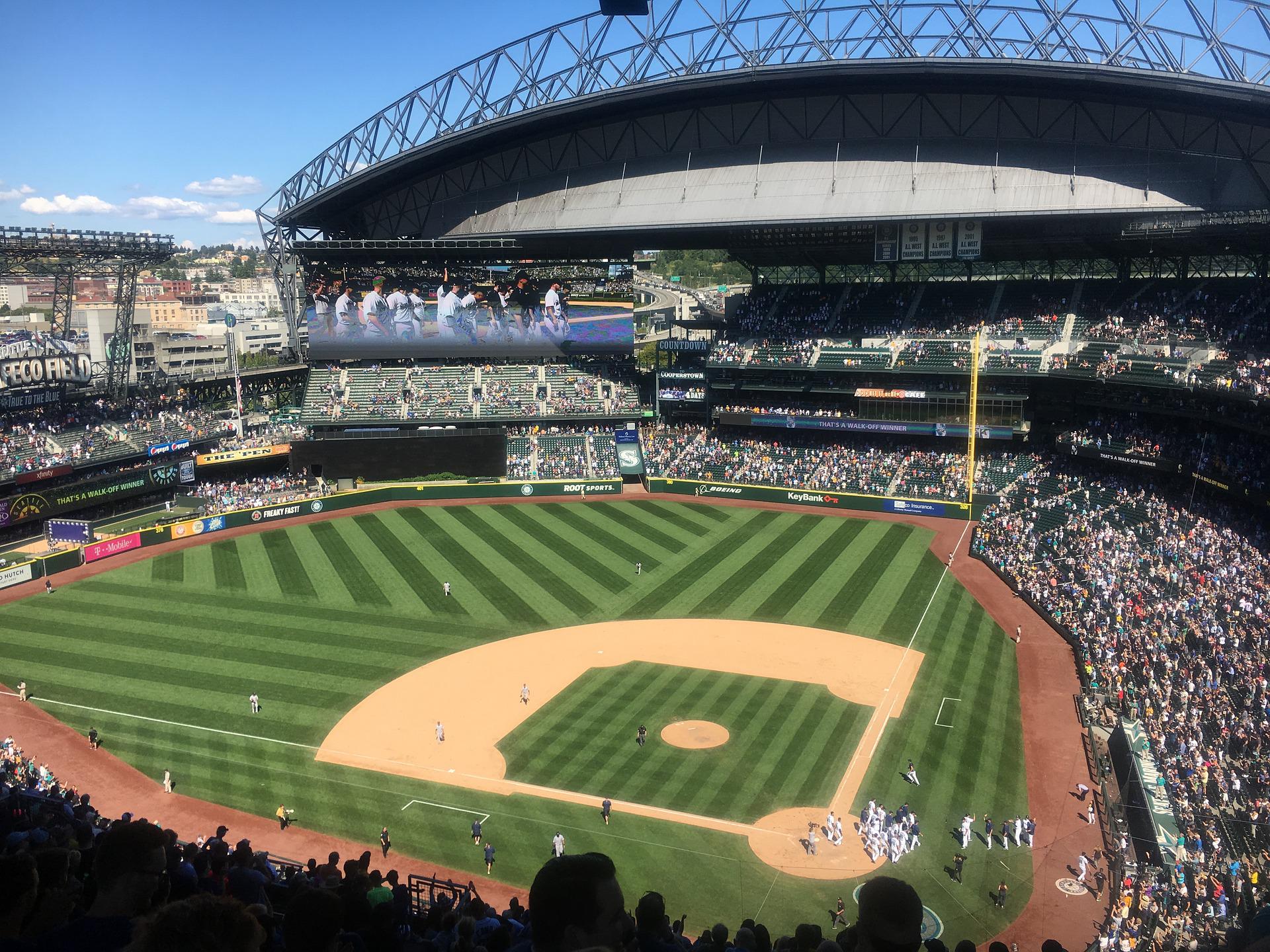

シアトル・マリナーズ球団会長付特別補佐兼インストラクターのイチローさんが、同球団殿堂入りのセレモニーで15分を超える英語のスピーチを行いました。

イチローさんは10人目の殿堂入りとなりました。

イチローさんの元チームメイトとともに、セレモニーに参列していた女性マリリンさん。

彼女はメジャーリーグベースボール(MLB)の中継実況アナウンサー、故デイブ・ニーハウス(Dave Niehaus)さんの奥様です。

「My, oh my!」は、ニーハウスさんの決め台詞でした。

好プレーや大記録などに対する驚きの表現だそうです。

ニーハウスさんの奥様の前で、イチローさんがスピーチの中でそのものまねを披露したのです。

ニーハウスさんは2000年に同球団殿堂入りのメンバーの一人となりました。

2008年には野球放送への大きな貢献に対して毎年贈られるフォード・C・フリック賞を受賞。

1977年にマリナーズの専属アナウンサーとなり、2010年にそのキャリアを終えるまでの約30年間、全5,385試合のうちの5,284試合の実況を担当。

「マリナーズの声」(the Voice of the Mariners)と呼ばれました。

ニーハウスさんはワシントン州盲人協会から表彰されたこともあります。

「彼の目と描写によって、目の不自由な人も試合を見ることができるようになった」と評価されたそうです。

野球ファンにとってニーハウスさんの実況はとてもなじみが深く、その声は感動的なシーンとともに記憶に刻まれているのかもしれません。

※Mariners Hall of Fame Members – Dave Niehaus

イチローさんが258本目のヒットを打ち、84年間破られることのなかったレギュラーシーズン最多安打記録を樹立した2004年。

ニーハウスさんは次のような実況で、イチローさんを称えました。

He’s the new all-time Hit King in Major League history, number 2-5-8!

My, oh my!

メジャーリーグ史上、新たな歴代ヒット王の誕生だ。258本。

マイ・オー・マイ!

2001年4月のボストン戦。

ライト前のヒットを、イチローさんが三塁にノーバウンドで返球して、走者をアウトにした場面の実況です。

イチローさんの剛腕から放たれたレーザー銃のような球威を、あの有名な映画で例えました。

They’ve got him nailed at third base on a tremendous throw by Ichiro!

I’m here to tell you that Ichiro threw something out of Star Wars down there at third base!

He fired a shot about three feet off the ground all the way on the fly to David Bell and Terrence Long was D.O.A.!

イチローの驚異的な送球で三塁で釘付けにされた!

イチローがスターウォーズの武器でも使ったかのような投球を三塁上で披露したことをお伝えします。

イチローは地面から3フィート(約1m)の高さでノーバウンドでデビッド・ベル(三塁手)に向けて返球、テレンス・ロング(走者)は三塁到着時に即アウトでした。

(*) D.O.A.:《dead on arrival》到着時死亡。

走者が三塁に着いたときには、すでにイチローが投げた球が返っており、タッチアウトになったことの例え

ニーハウスさんは、満塁ホームラン(grand slam)を、発音が似ているからなのかサラミ(salami)と呼んでいたとのこと。

「さて、サラミに合うのは何だろう」と思いついたのは、ライ麦パンとマスタード。

そんなひらめきから生まれたのが、こんな決め台詞です。

Get out the rye bread and mustard grandma!

It’s grand-salami time!

おばあちゃん、ライ麦パンとマスタードを出して!

グランド・サラミ(満塁ホームラン)の時間だ!

※1995 ALDS Gm4: Martinez slam breaks 6-6 tie(MLB)

この意味不明な実況は、野球ファンの間で大きな反響を呼んだそうです。

ファンがサラミを釣竿に取り付け、ゆっくりと放送席まで垂らしたり。

サラミのサンドイッチやマスタードの瓶を差し入れする人もいたとのこと。

シアトルのソーセージ会社、Oberto Sausage Companyから、ニーハウスさんに送られたサラミ・ソーセージは長さ1.5メートル近くもあったそうです。

野球に熱狂する姿を目にするにつけ、アメリカ人にとって野球は単なるスポーツではなく、それ以上の何かであるのを感じます。

もちろん日本でも野球は人気スポーツの一つですが、それとはまた違う何かを感じます。

「アメリカ人にとって野球は特別なもの」と言う人もいます。

自らも少年野球のコーチを務めているミッチェル先生(西葛西)が、アメリカ人と野球について解説してくれました。

こちらも合わせてお読みください。

※アメリカ人はなぜ野球に熱狂するのでしょうか? — 解説:ミッチェル先生(喜多見)

(*)参照サイト

※Get out the mustard and the rye bread!’ Inside one of baseball’s grandest calls

イチローのスピーチで楽しむ英語実況 -「満塁ホームラン」がなぜ「サラミサンド」に?

Thank you Marilyn for representing the legacy of your husband, our legendary broadcaster, Dave Niehaus. My, oh my!

「マリリンさん、あなたの夫である我々の伝説の実況アナウンサー、デイブ・ニーハウスの遺志を継いでいただき、ありがとうございます。マイ・オー・マイ!」

シアトル・マリナーズ球団会長付特別補佐兼インストラクターのイチローさんが、同球団殿堂入りのセレモニーで15分を超える英語のスピーチを行いました。イチローさんは10人目の殿堂入りとなりました。

イチローさんの元チームメイトとともに、セレモニーに参列していた女性マリリンさん。彼女はメジャーリーグベースボール(MLB)の中継実況アナウンサー、故デイブ・ニーハウス(Dave Niehaus)さんの奥様です。

「My, oh my!」は、ニーハウスさんの決め台詞でした。好プレーや大記録などに対する驚きの表現だそうです。ニーハウスさんの奥様の前で、イチローさんがスピーチの中でそのものまねを披露したのです。

ニーハウスさんは2000年に同球団殿堂入りのメンバーの一人となりました。2008年には野球放送への大きな貢献に対して毎年贈られるフォード・C・フリック賞を受賞。1977年にマリナーズの専属アナウンサーとなり、2010年にそのキャリアを終えるまでの約30年間、全5,385試合のうちの5,284試合の実況を担当。「マリナーズの声」(the Voice of the Mariners)と呼ばれました。

ニーハウスさんはワシントン州盲人協会から表彰されたこともあります。「彼の目と描写によって、目の不自由な人も試合を見ることができるようになった」と評価されたそうです。

野球ファンにとってニーハウスさんの実況はとてもなじみが深く、その声は感動的なシーンとともに記憶に刻まれているのかもしれません。

イチローさんが258本目のヒットを打ち、84年間破られることのなかったレギュラーシーズン最多安打記録を樹立した2004年。ニーハウスさんは次のような実況で、イチローさんを称えました。

He’s the new all-time Hit King in Major League history, number 2-5-8! My, oh my!

メジャーリーグ史上、新たな歴代ヒット王の誕生だ。258本。マイ・オー・マイ!

2001年4月のボストン戦。ライト前のヒットを、イチローさんが三塁にノーバウンドで返球して、走者をアウトにした場面の実況です。イチローさんの剛腕から放たれたレーザー銃のような球威を、あの有名な映画で例えました。

They’ve got him nailed at third base on a tremendous throw by Ichiro!

I’m here to tell you that Ichiro threw something out of Star Wars down there at third base!

He fired a shot about three feet off the ground all the way on the fly to David Bell and Terrence Long was D.O.A.!

イチローの驚異的な送球で三塁で釘付けにされた!

イチローがスターウォーズの武器でも使ったかのような投球を三塁上で披露したことをお伝えします。

イチローは地面から3フィート(約1m)の高さでノーバウンドでデビッド・ベル(三塁手)に向けて返球、テレンス・ロング(走者)は三塁到着時に即アウトでした。

(*) D.O.A.:《dead on arrival》到着時死亡。

走者が三塁に着いたときには、すでにイチローが投げた球が返っており、タッチアウトになったことの例え

ニーハウスさんは、満塁ホームラン(grand slam)を、発音が似ているからなのかサラミ(salami)と呼んでいたとのこと。「さて、サラミに合うのは何だろう」と思いついたのは、ライ麦パンとマスタード。そんなひらめきから生まれたのが、こんな決め台詞です。

Get out the rye bread and mustard grandma! It’s grand-salami time!

おばあちゃん、ライ麦パンとマスタードを出して!

グランド・サラミ(満塁ホームラン)の時間だ!

この意味不明な実況は、野球ファンの間で大きな反響を呼んだそうです。ファンがサラミを釣竿に取り付け、ゆっくりと放送席まで垂らしたり。サラミのサンドイッチやマスタードの瓶を差し入れする人もいたとのこと。シアトルのソーセージ会社、Oberto Sausage Companyから、ニーハウスさんに送られたサラミ・ソーセージは長さ1.5メートル近くもあったそうです。

野球に熱狂する姿を目にするにつけ、アメリカ人にとって野球は単なるスポーツではなく、それ以上の何かであるのを感じます。もちろん日本でも野球は人気スポーツの一つですが、それとはまた違う何かを感じます。「アメリカ人にとって野球は特別なもの」と言う人もいます。

自らも少年野球のコーチを務めているミッチェル先生(西葛西)が、アメリカ人と野球について解説してくれました。こちらも合わせてお読みください。

(*)参照サイト

News166 モバイル版

…━━━━━★

中村哲医師から

外国語を学ぶ私たちへ

★━━━━━…

Once we start something, this would be a permanent base.

一度始めたら、ここは恒久的な拠点になるでしょう。

1998年、医師の中村哲氏はアフガニスタンの山岳地帯に新たな診療所を建てようと考えていました。

「気まぐれに助けて、すぐに去ってしまうのではないか」と不安を抱く現地の人々。

中村医師は「私がいつか死んだとしても、この診療所は続けていく覚悟です」と決意を伝えました。

アフガニスタンの国境近くの町、パキスタン北西部にあるペシャワールに中村医師が着任したのは1984年のこと。

病院には国境を超えて、アフガニスタンからもたくさんの患者が来ていました。

以来35年にわたり、中村医師はアフガニスタンとパキスタンで、病気、戦乱、そして干ばつに苦しむ人々に寄り添いながら、命を救い、生きる手助けをしました。

2000年春、アフガニスタンを大干ばつが襲いました。

農地の砂漠化が進み、家畜の9割が死滅しました。

飢えと渇きで瀕死の人々が中村医師の元に押し寄せましたが、医療で支えるのは限界でした。

さらに翌年2001年には9.11アメリカ同時多発テロが発生。

米英等による「アフガン報復爆撃」が加熱し、困窮した人々の暮らしを追い込んでいきました。

「今人々に必要なのは100の診療所よりも1つの用水路だ」 中村医師は用水路の建設という、誰も想像しなかった決断をします。

アフガニスタン東部のクナール川から水を引き、干上がった畑を回復させようというのです。

「緑の大地計画」という壮大な挑戦でした。

土木技術を学んだことのない中村医師は数学を一から勉強しなおし、設計図もすべて自分で作り上げました。

用水路には「真珠の水」という意味の「マルワリード用水路」 (Marwarid Canal)と名がつけられ、2003年に着工されました。

工事はたいへんなことの連続でした。

昔の人々はどうやって自然の河川から水を取り込み、どうやって水路を作り、多くの開墾地を開いたのか。

中村医師は、日本に帰国するたびに時間さえあれば水利施設に赴き、「昔から残っているもの」に照準を当て見て回りました。

用水路に水を引くための堰(せき)作りは、福岡県朝倉市にある山田堰(やまだぜき)の工法を取り入れました。

山田堰が完成したのは1790年ですが、今も活躍している工法です。

大きな石と小さな石を組み合わせて作るため、重機などない江戸時代でも工事が可能でした。

堤防づくりには、日本に古くから伝わる蛇龍(じゃかご)工と柳枝(りゅうし)工が使われました。

蛇龍は鉄線を編んでそこに石をつめていくだけですが、コンクリートと同じくらいの強度があります。

アフガニスタンでは農民全員が石工と言っていいくらいに、石造りに慣れていて、家や垣根も全部自分たちが石で作っていました。

蛇篭はこの国にぴったりの工法でした。

その蛇篭の背面に柳を多数植えると、無数の根が石の隙間へと入り込み、やがて蛇籠の石を抱え込んで用水路の護岸を補強しました。

柳は不思議な植物で、幹が太くなっても硬いものを押し壊すことがなく、水に浸っても根腐れを起こしませんでした。

建設開始から7年たった2010年、13キロの予定だった用水路は、およそ倍の25キロ(現在27キロ)まで伸び完成しました。

水路周辺約1万6千ヘクタールが緑化され、約65万人の命と生活を支えていると言われています。

中村医師は、用水路が完成した後もずっと村人たちの手で維持管理が行える方法を大切にしました。

そして、用水路建設のノウハウをアフガニスタン全土に広げるため、用水路建設の専門家を育てる職業訓練校「PMS(*1)トレーニングセンター」が、2018年4月に完成しました。

技術部門責任者のディダール技師は、中村医師と約2年間、各地から集まったアフガン政府の技術者に、灌漑方式の授業や現場での実地訓練を行いました。

「ある日研修生たちが、中村先生に『先生が自分たちの州や他の州でPMS方式の灌漑設備を作ってくれたら…』と尋ねました。

先生は『中村もPMSも一つしかありません。

だからこそ、技術者のあなた方が、ここで学んでいるのですよ。

どのように造れば取水ができ、畑に水がひけるかということをすべて教えますので、皆さん一人一人が中村になり、自身の州の人々のために一生懸命働いてください』と言われました」(ディダール技師)

「村人たちによる用水路の建設・維持管理」へのこだわりは、こんな諺を思い起こさせます。

“If you give a man a fish, you feed him for a day.

人に釣りを教えれば、一生食べさせてあげられる

If you teach a man to fish, you feed him for a lifetime.”

人に魚を与えれば、一日だけ食べさせることができる。

中村医師の「恒久的に拠点する」という決意が、ひたむきに貫かれているのを感じます。

2019年12月、中村医師はいつものように工事現場に行く途中、何者かの凶弾に倒れました。

享年73歳でした。

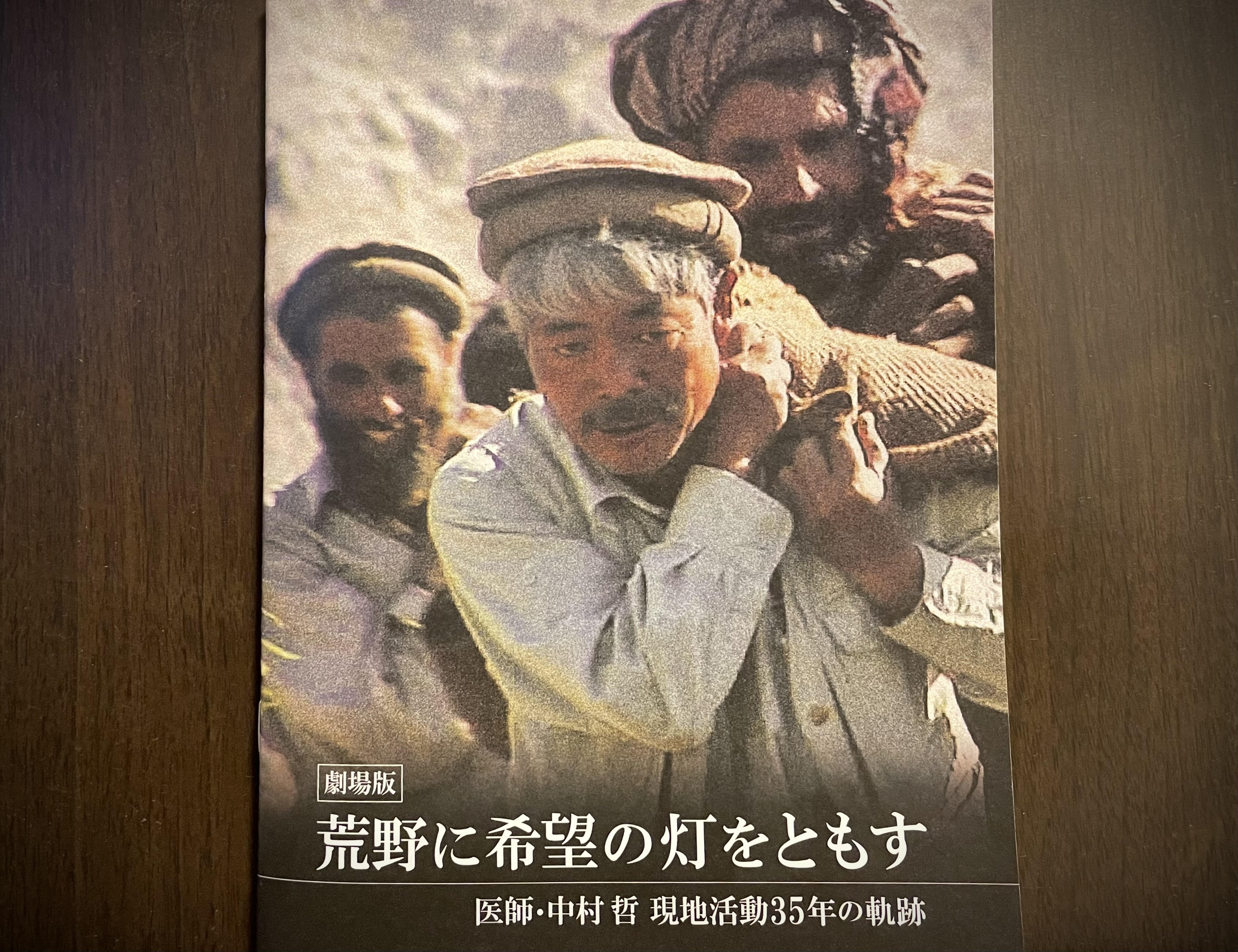

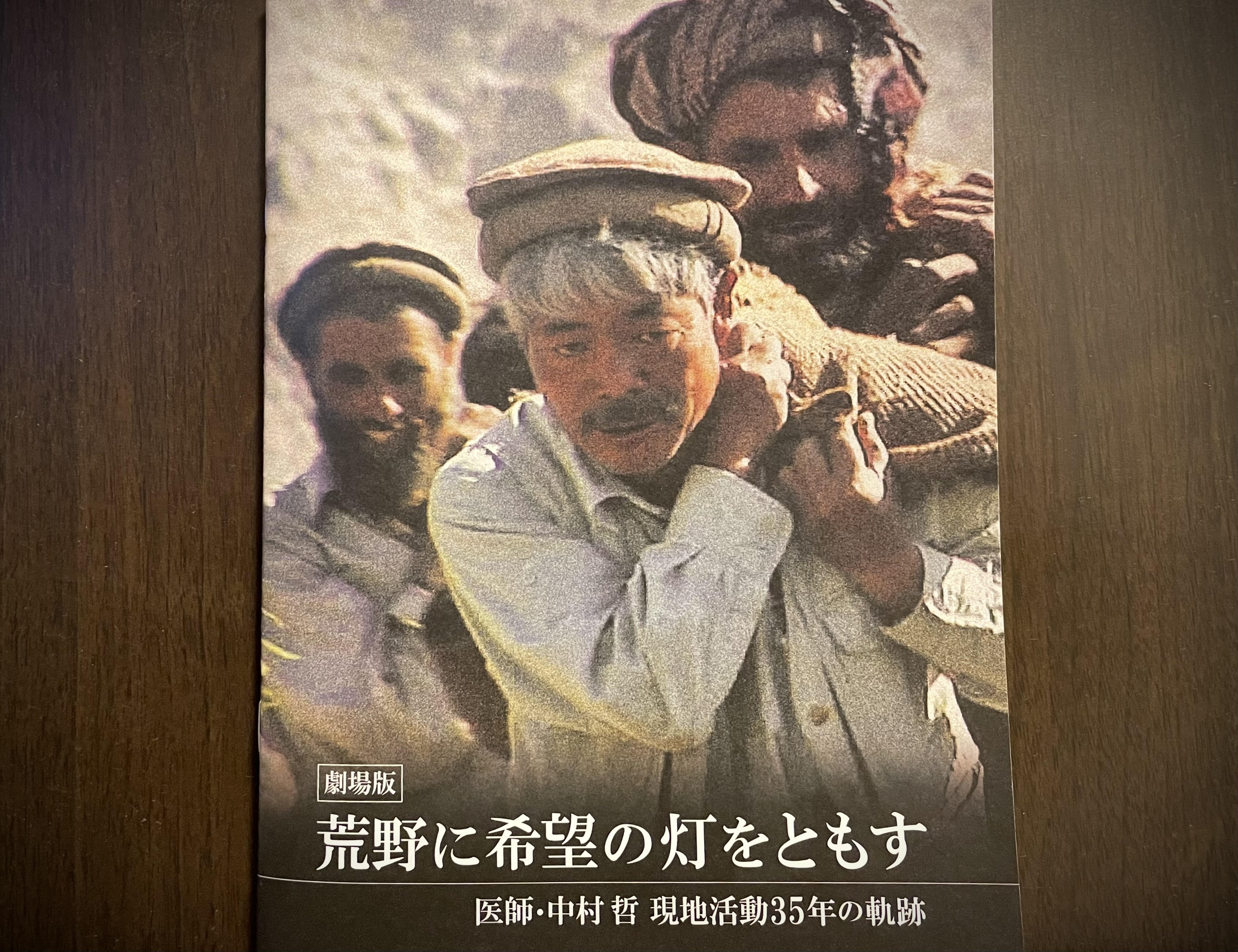

中村医師の活動を20年以上にわたって取り続けたドキュメンタリー映画『荒野に希望の灯をともす』が現在上演中です。

映像の中で中村医師が現地の言葉で会話する姿が何度も登場します。

その一つはパシュトゥ語と言われる言語で、アフガニスタンおよび北西辺境州の最も重要な言語だそうです。

現地赴任する日本人のために、中村先生が執筆した「実用パシュトゥ語会話 初歩の初歩」という資料がありました。

※実用パシュトゥ語会話 初歩の初歩 : 現地赴任者のための[1996年1月版]

本文中に、中村医師の次のようなアドバイスがありました。

「(パシュトゥ語は)整然とした規則性がなく、複雑である。

アクセントはその位置で意味が変わる。外国人に敬遠されるのはその複雑さのためで、習得に時間がかかる。

系統的な独修が困難である。

しかし、元来が『話しことば』であって、文法はそこそこにして文章をそのまま覚えるほうが近道である。

この小冊子では多少舌足らずだが、文法的な事は最低限これくらい知っておき、あとは具体的な文例をどしどし記憶すればよい」

文法の勉強に時間を割き過ぎず、自分が実際に使いたい文をどんどん記憶する。

実用的な外国語を学ぼうとする人々にとって、とても有益な方法ではないでしょうか。

(参照図書・映像)

※『天、共に在り アフガニスタン三十年の闘い』(中村哲 著)

(*1)PMSとは

PMS(Peace(Japan) Medical Services)は平和医療団・日本総院長の中村哲医師が率いる現地事業体。

中村哲医師から外国語を学ぶ私たちへ

Once we start something, this would be a permanent base.

一度始めたら、ここは恒久的な拠点になるでしょう。

1998年、医師の中村哲氏はアフガニスタンの山岳地帯に新たな診療所を建てようと考えていました。「気まぐれに助けて、すぐに去ってしまうのではないか」と不安を抱く現地の人々。中村医師は「私がいつか死んだとしても、この診療所は続けていく覚悟です」と決意を伝えました。

アフガニスタンの国境近くの町、パキスタン北西部にあるペシャワールに中村医師が着任したのは1984年のこと。病院には国境を超えて、アフガニスタンからもたくさんの患者が来ていました。以来35年にわたり、中村医師はアフガニスタンとパキスタンで、病気、戦乱、そして干ばつに苦しむ人々に寄り添いながら、命を救い、生きる手助けをしました。

2000年春、アフガニスタンを大干ばつが襲いました。農地の砂漠化が進み、家畜の9割が死滅しました。飢えと渇きで瀕死の人々が中村医師の元に押し寄せましたが、医療で支えるのは限界でした。

さらに翌年2001年には9.11アメリカ同時多発テロが発生。米英等による「アフガン報復爆撃」が加熱し、困窮した人々の暮らしを追い込んでいきました。

「今人々に必要なのは100の診療所よりも1つの用水路だ」

中村医師は用水路の建設という、誰も想像しなかった決断をします。アフガニスタン東部のクナール川から水を引き、干上がった畑を回復させようというのです。

「緑の大地計画」という壮大な挑戦でした。土木技術を学んだことのない中村医師は数学を一から勉強しなおし、設計図もすべて自分で作り上げました。用水路には「真珠の水」という意味の「マルワリード用水路」 (Marwarid Canal)と名がつけられ、2003年に着工されました。

工事はたいへんなことの連続でした。昔の人々はどうやって自然の河川から水を取り込み、どうやって水路を作り、多くの開墾地を開いたのか。中村医師は、日本に帰国するたびに時間さえあれば水利施設に赴き、「昔から残っているもの」に照準を当て見て回りました。

用水路に水を引くための堰(せき)作りは、福岡県朝倉市にある山田堰(やまだぜき)の工法を取り入れました。山田堰が完成したのは1790年ですが、今も活躍している工法です。大きな石と小さな石を組み合わせて作るため、重機などない江戸時代でも工事が可能でした。

堤防づくりには、日本に古くから伝わる蛇龍(じゃかご)工と柳枝(りゅうし)工が使われました。

蛇龍は鉄線を編んでそこに石をつめていくだけですが、コンクリートと同じくらいの強度があります。アフガニスタンでは農民全員が石工と言っていいくらいに、石造りに慣れていて、家や垣根も全部自分たちが石で作っていました。蛇篭はこの国にぴったりの工法でした。

その蛇篭の背面に柳を多数植えると、無数の根が石の隙間へと入り込み、やがて蛇籠の石を抱え込んで用水路の護岸を補強しました。柳は不思議な植物で、幹が太くなっても硬いものを押し壊すことがなく、水に浸っても根腐れを起こしませんでした。

建設開始から7年たった2010年、13キロの予定だった用水路は、およそ倍の25キロ(現在27キロ)まで伸び完成しました。水路周辺約1万6千ヘクタールが緑化され、約65万人の命と生活を支えていると言われています。

中村医師は、用水路が完成した後もずっと村人たちの手で維持管理が行える方法を大切にしました。そして、用水路建設のノウハウをアフガニスタン全土に広げるため、用水路建設の専門家を育てる職業訓練校「PMS(*1)トレーニングセンター」が、2018年4月に完成しました。

技術部門責任者のディダール技師は、中村医師と約2年間、各地から集まったアフガン政府の技術者に、灌漑方式の授業や現場での実地訓練を行いました。

「ある日研修生たちが、中村先生に『先生が自分たちの州や他の州でPMS方式の灌漑設備を作ってくれたら…』と尋ねました。先生は『中村もPMSも一つしかありません。だからこそ、技術者のあなた方が、ここで学んでいるのですよ。どのように造れば取水ができ、畑に水がひけるかということをすべて教えますので、皆さん一人一人が中村になり、自身の州の人々のために一生懸命働いてください』と言われました」(ディダール技師)

「村人たちによる用水路の建設・維持管理」へのこだわりは、こんな諺を思い起こさせます。

“If you give a man a fish, you feed him for a day. If you teach a man to fish, you feed him for a lifetime.”

人に魚を与えれば、一日だけ食べさせることができる。人に釣りを教えれば、一生食べさせてあげられる

中村医師の「恒久的に拠点する」という決意が、ひたむきに貫かれているのを感じます。

2019年12月、中村医師はいつものように工事現場に行く途中、何者かの凶弾に倒れました。享年73歳でした。

中村医師の活動を20年以上にわたって取り続けたドキュメンタリー映画『荒野に希望の灯をともす』が現在上演中です。映像の中で中村医師が現地の言葉で会話する姿が何度も登場します。その一つはパシュトゥ語と言われる言語で、アフガニスタンおよび北西辺境州の最も重要な言語だそうです。

現地赴任する日本人のために、中村先生が執筆した「実用パシュトゥ語会話 初歩の初歩」という資料がありました。

※実用パシュトゥ語会話 初歩の初歩 : 現地赴任者のための[1996年1月版]

本文中に、中村医師の次のようなアドバイスがありました。

「(パシュトゥ語は)整然とした規則性がなく、複雑である。アクセントはその位置で意味が変わる。外国人に敬遠されるのはその複雑さのためで、習得に時間がかかる。系統的な独修が困難である。 しかし、元来が『話しことば』であって、文法はそこそこにして文章をそのまま覚えるほうが近道である。この小冊子では多少舌足らずだが、文法的な事は最低限これくらい知っておき、あとは具体的な文例をどしどし記憶すればよい」

文法の勉強に時間を割き過ぎず、自分が実際に使いたい文をどんどん記憶する。実用的な外国語を学ぼうとする人々にとって、とても有益な方法ではないでしょうか。

(参照図書・映像)

※『天、共に在り アフガニスタン三十年の闘い』(中村哲 著)

※中村哲医師追悼の会ーー中村先生と共に歩むーー

(*1)PMSとは

PMS(Peace(Japan) Medical Services)は平和医療団・日本総院長の中村哲医師が率いる現地事業体。

人気の先生紹介 vol.156

News165 モバイル版

…━━━━━★

『クララとお日さま』が

英文読書にお薦めの理由

★━━━━━…

If you read a lot, if you read good books, naturally you can understand good writing.

(良い本を沢山読むと、良い書き方が自然に理解できるようになります)

ロバート先生(宇都宮) から頂いた「英文ライティング上達」のためのアドバイスです。

「良い文章がかけるようになるには、良い読者になることが最も良い方法です。

本当に良い文学作品を読むことで、良い作家の書き方のセンスが理解できるようになり、どのような書き方が効果的で、どのような書き方が効果的でないかがわかるようになってくるでしょう」

そう言ってロバート先生は、ジョン・スタインベック(Ernst Steinbeck)、アーネスト・ヘミングウェイ(Ernest Hemingway)やチャールズ・ディケンズ(Charles Dickens)ディケンズなどの作品を薦めてくれました。

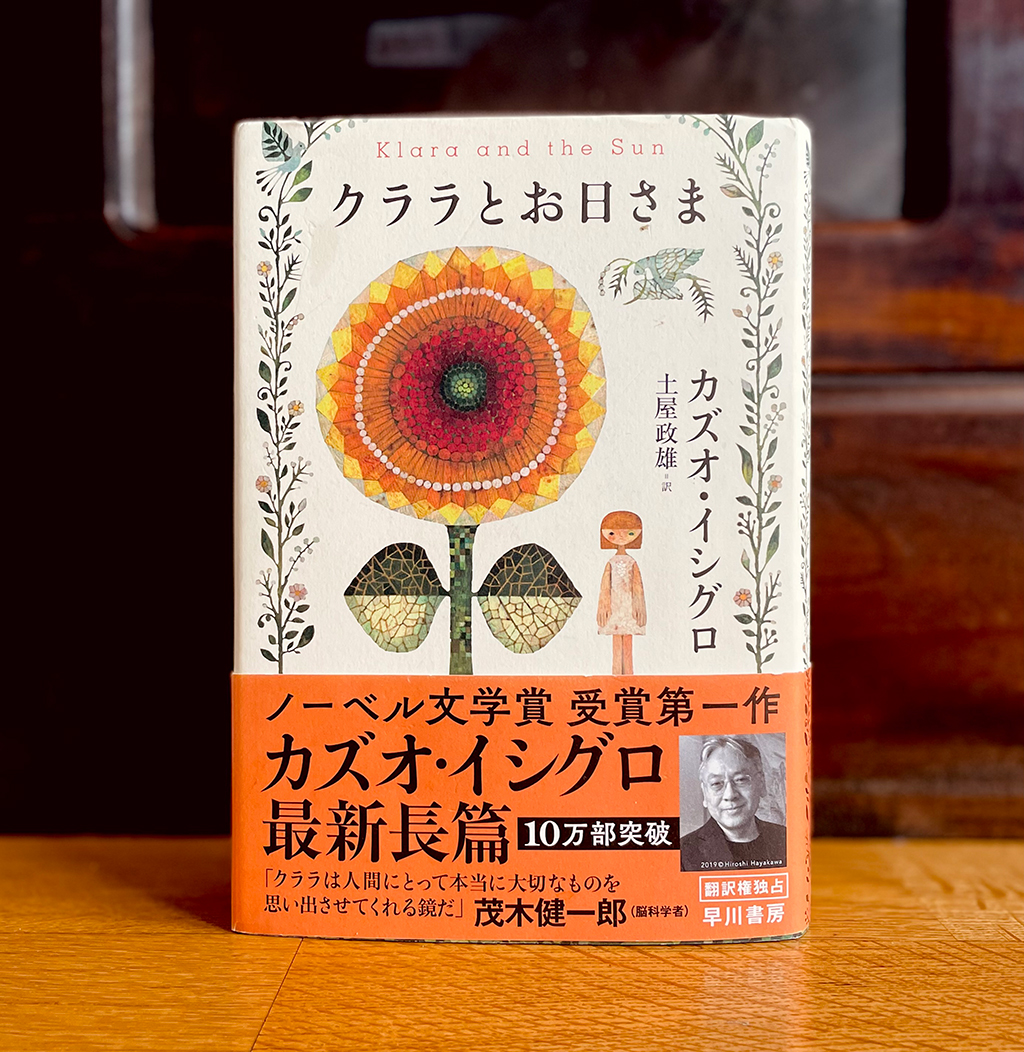

もし、現代文学に興味がある方でしたら、2017年にノーベル文学賞を受賞したカズオ・イシグロ氏(Kazuo Ishiguro)の作品はいかがでしょうか。

イシグロ氏は1954年長崎市生まれ。

5歳のとき、父の仕事の関係でイギリスに渡り、以降日本とイギリスのふたつの文化を背景に育ちます。

その後英国籍を取得。1982年の長編デビュー作『遠い山なみの光』で王立文学協会賞を受賞します。

イシグロ氏の作品がお薦めの理由は、その英語が平易で読みやすいことです。

イシグロ氏は自分の本が世界中で翻訳され、いろんな人々に読まれることを意識して、イギリスの地方特有の表現や、ブロークンイングリッシュなどは作品のなかで使わないとのこと。

翻訳者が誤解しそうな表現を避けるだけでなく、わかりやすい言語表現を使うようにしているそうです。

2021年3月に発表された最新作の『クララとお日さま』(Klara and the Sun)は、「小さな子どものための挿絵入りの本」から多くの影響を受けたとのこと。

子どもにでも理解できるやさしい語り口で、よりわかりやすい英語表現になっていると思います。

物語の舞台は近未来の世界。

人工頭脳を搭載されたクララと、病弱な少女ジョジ―との出会いと別れを描いています。

語り手の「わたし」クララは人工親友(AF)です。未来の子どもたちは自宅で遠隔授業を受けていて、ほかの子と直接会って交流する機会がほとんどありません。

代わりにAFが子どもたちの孤独を癒す役目を果たしています。

クララは「ショートヘアで、浅黒くて、服装も黒っぽくて」、親切そうな目を持つフランス人みたいなAFです。

最新型ではありませんが、ずば抜けた観察力と学習意欲をもち、見るものを吸収し、取り込んでいく能力と精密な理解力は最新型より優れています。

クララはジョジ―の表情や声の調子、仕草などから、彼女の感情をきめ細やかに理解しようとします。

Then when she smiled again, it was full of kindness, with no fear behind it.

(ジョジ―はしばらく考えて、また笑いました。その笑い声にはやさしさだけがありました。背後に恐怖など微塵もありません。)

『クララとお日さま』(カズオ・イシグロ著、土屋政雄訳)より

クララの動力は太陽エネルギーです。自らに力を与えてくれるお日さまが住む空の変化には、特別な関心を注いでいます。

The sky from the bedroom rear window was far larger than the gap of sky at the store – and capable of surprising variations.

(寝室の奥の窓から見える空は、お店にいるときのビル合間に見えた空よりずっと大きく、驚くような色彩の変化を見せてくれました。)

Sometimes it was the color of the lemons in the fruit bowl, then could turn to the gray of the slate chopping boards.

(フルーツボウルの中のレモンのような色かと思うと、俎板につかう石板の灰色に変わっていったりします。’

クララは人間の魂の存在に気づきます。そして、魂はその人の中にあるのではなく、その人を愛する人々の心の中にあるのだということを理解します。

There was something very special, but it wasn’t inside Josie. It was inside those who loved her.

(特別な何かはあります。ただ、それはジョジ ーの中ではなく、ジョジーを愛する人々の中にありました。)

ジョジ ーの良い親友になるため、ひたむきに努力をするクララ。その一途な姿は他のどの登場人物(人間)よりも、読者の心を惹きつけてゆきます。

上段にご紹介した英文も比較的わかりやすかったのではないでしょうか。

翻訳本と原書を読み合わせてみるのがお薦めです。AIと人間が共生する近未来に思いを馳せながら、楽しい夏の読書時間が作れるかもしれません。

『クララとお日さま』は映画化も決定したとのこと。どのような作品になるのか、今から楽しみです。

※英文ライティング上達の秘訣は良い文章を読むこと~ロバート先生(宇都宮) ETCマンツーマン英会話

『クララとお日さま』が英文読書にお薦めの理由

If you read a lot, if you read good books, naturally you can understand good writing.

(良い本を沢山読むと、良い書き方が自然に理解できるようになります)

ロバート先生(宇都宮) から頂いた「英文ライティング上達」のためのアドバイスです。

「良い文章がかけるようになるには、良い読者になることが最も良い方法です。本当に良い文学作品を読むことで、良い作家の書き方のセンスが理解できるようになり、どのような書き方が効果的で、どのような書き方が効果的でないかがわかるようになってくるでしょう」

そう言ってロバート先生は、ジョン・スタインベック(Ernst Steinbeck)、アーネスト・ヘミングウェイ(Ernest Hemingway)やチャールズ・ディケンズ(Charles Dickens)ディケンズなどの作品を薦めてくれました。

もし、現代文学に興味がある方でしたら、2017年にノーベル文学賞を受賞したカズオ・イシグロ氏(Kazuo Ishiguro)の作品はいかがでしょうか。

イシグロ氏は1954年長崎市生まれ。5歳のとき、父の仕事の関係でイギリスに渡り、以降日本とイギリスのふたつの文化を背景に育ちます。その後英国籍を取得。1982年の長編デビュー作『遠い山なみの光』で王立文学協会賞を受賞します。

イシグロ氏の作品がお薦めの理由は、その英語が平易で読みやすいことです。

イシグロ氏は自分の本が世界中で翻訳され、いろんな人々に読まれることを意識して、イギリスの地方特有の表現や、ブロークンイングリッシュなどは作品のなかで使わないとのこと。翻訳者が誤解しそうな表現を避けるだけでなく、わかりやすい言語表現を使うようにしているそうです。

2021年3月に発表された最新作の『クララとお日さま』(Klara and the Sun)は、「小さな子どものための挿絵入りの本」から多くの影響を受けたとのこと。子どもにでも理解できるやさしい語り口で、よりわかりやすい英語表現になっていると思います。

物語の舞台は近未来の世界。人工頭脳を搭載されたクララと、病弱な少女ジョジ―との出会いと別れを描いています。語り手の「わたし」クララは人工親友(AF)です。未来の子どもたちは自宅で遠隔授業を受けていて、ほかの子と直接会って交流する機会がほとんどありません。代わりにAFが子どもたちの孤独を癒す役目を果たしています。

クララは「ショートヘアで、浅黒くて、服装も黒っぽくて」、親切そうな目を持つフランス人みたいなAFです。最新型ではありませんが、ずば抜けた観察力と学習意欲をもち、見るものを吸収し、取り込んでいく能力と精密な理解力は最新型より優れています。

クララはジョジ―の表情や声の調子、仕草などから、彼女の感情をきめ細やかに理解しようとします。

Then when she smiled again, it was full of kindness, with no fear behind it.

ジョジ―はしばらく考えて、また笑いました。その笑い声にはやさしさだけがありました。背後に恐怖など微塵もありません。

クララの動力は太陽エネルギーです。自らに力を与えてくれるお日さまが住む空の変化には、特別な関心を注いでいます。

The sky from the bedroom rear window was far larger than the gap of sky at the store – and capable of surprising variations. Sometimes it was the color of the lemons in the fruit bowl, then could turn to the gray of the slate chopping boards.

寝室の奥の窓から見える空は、お店にいるときのビル合間に見えた空よりずっと大きく、驚くような色彩の変化を見せてくれました。フルーツボウルの中のレモンのような色かと思うと、俎板につかう石板の灰色に変わっていったりします。

クララは人間の魂の存在に気づきます。そして、魂はその人の中にあるのではなく、その人を愛する人々の心の中にあるのだということを理解します。

There was something very special, but it wasn’t inside Josie. It was inside those who loved her.

特別な何かはあります。ただ、それはジョジ ーの中ではなく、ジョジーを愛する人々の中にありました。

ジョジ ーの良い親友になるため、ひたむきに努力をするクララ。その一途な姿は他のどの登場人物(人間)よりも、読者の心を惹きつけてゆきます。

上段にご紹介した英文も比較的わかりやすかったのではないでしょうか。翻訳本と原書を読み合わせてみるのがお薦めです。AIと人間が共生する近未来に思いを馳せながら、楽しい夏の読書時間が作れるかもしれません。

『クララとお日さま』は映画化も決定したとのこと。どのような作品になるのか、今から楽しみです。

※『Klara and the Sun』Kazuo Ishiguro著

https://amzn.to/3cBDTyI

※『クララとお日さま』カズオ・イシグロ著、土屋政雄訳

https://amzn.to/3RT2ejW

人気の先生紹介 vol.155

◆ETCマンツーマン英会話 Ph.D.アーロン先生

◆(オンライン)Ph.D.アーロン先生

・30代/米国人/男性

・アイリーン先生の紹介の優しくとても優秀な先生です。

・既に日本の永住許可取得済みです。

・東大の研究室から民間のAI開発関係のお仕事へ移りリモート中心で仕事をしています。

・レッスンはリモートのみとなります。

◆ETCマンツーマン英会話 四街道市旭ヶ丘 ジェイド先生

◆(四街道市旭ヶ丘)ジェイド先生

・30代、フィリピン系女性の先生

・マスコミュニケーションで学位を取得

・子供を中心に教えている教室の先生で優しく明るい方です。

・リモート・対面両方できます。

・レッスンは週末の土日と水曜日

・旦那様は日本人、永住予定で帰国予定はしばらくありません

(四街道市旭ヶ丘)ジェイド先生

人気の先生紹介 vol.154

News164 モバイル版

…━━━━━★

文字は光

★━━━━━…

「文字の獲得は光の獲得でした」

元教師の藤野高明さん(1938年〜)は福岡生まれ。

敗戦の翌年の1946年、小学2年生の時に、不発爆弾の事故で両眼の視力をなくしただけでなく、両手もなくしてしまいました。

一緒に遊んでいた弟、正明さん(5歳)は即死でした。

それ以来、藤野さんは学校に行けなくなりました。

当時、藤野さんが通っていた福岡市立高宮小学校の隣には、福岡県立盲学校がありました。

でも、両手がなければ、点字が読めない、按摩、鍼灸が出来ないとの理由で、入学することが叶わなかったのです。

18歳の時、主治医から「もう藤野さんの目は自分の手には負えない」と言われました。

藤野さんは目標をなくし、自暴自棄になっていました。

そんな時、看護学生が藤野さんに、北條民雄の『いのちの初夜』を読んでくれました。その本がきっかけとなり、重症のハンセン病患者の中には、視力と同時に手指をなくし、唇や舌先を使って点字を読む人がいることを、藤野さんは知るに至りました。

「唇で点字が読めるようになるかも知れない」と、藤野さんは考えるようになりました。

藤野さんは点字の書かれた紙を唇に当てて見ましたが、最初のうちはザラザラとツルツルが判別できるだけでした。

何度も試みてるうちに、ザラザラの中に幾つかの文字が読みとれるようになりました。

そして、その文字の固まりが言葉になり、文章となって理解できるようになったそうです。

藤野さんは「光を失った自らの世界に、一筋の光が差し込んでくるのを感じました」と、語っています。

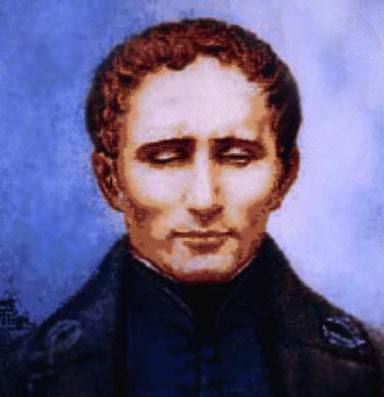

視覚障害者が使用する点字は、十九世紀前半、フランスのルイ・ブライユ(Louis Braille、1809年〜1852年)によって考案されました。

点字は英語で「Braille」。ブライユの名前がそのまま冠されています。

ブライユの父は馬具職人でした。

ブライユが3歳の時、父の工房で遊んでいるうちに、誤って錐で左目の眼球を突き負傷。

その後、右目も交感性眼炎を起こし、5歳で両目とも失明しました。

ブライユは10歳でパリの王立盲学校に入学。

そこで、フランスの軍人、シャルル・バルビエ(Charles Barbier、1767年〜1841年)が考案した12点式の暗号に出会います。

戦場の暗闇で伝言をやり取りすることを目的とした「夜間文字」と呼ばれるものでした。

夜間文字は、1マスに縦6点、横2列に点が並び、この12個の点を使って文字をつくるという方法です。

しかし、1マスに12個の点があるので、全体を触るには範囲が大きすぎて、指からはみ出してしまいます。

また、大文字を作る方法や数字を書く方法がなく、限界があることもわかりました。

ブライユはこれを改良し、6点式の点字を発明しました。

15歳の時でした。

ブライユの点字はとても読みやすくわかりやすいものでした。

縦に3点、横に2列の合計6点で構成される1マスを基本単位として、すべてのアルファベットの文字や句読点などを、6点の組み合わせて表すことができます。

このブライユの点字を基にして、日本語の点字が完成したのは1890年(明治23年)。

小学校教員の石川倉次(くらじ)が考案した方法で統一され、日本全国に広まりました。

他方、アメリカでは、複数の異なった方法が使われていて不便でした。

それを一つに統合するように力を尽くしたのが、ヘレン・ケラー(Helen Keller、1880年〜1968年)です。

1921年、ケラーの発案でアメリカ盲人援護協会(AFB)が創設。

1931年に第1回世界盲人会議がニューヨークで開かれ、ヘレンはブライユの点字を世界共通の盲人のアルファベットとすることを提案しました。

この提案が採択され、これを機にアルファベットの点字が世界で統一されました。

In our way, we, the blind, are indebted to Louis Braille as mankind is to Gutenberg

人類がグーテンベルクの恩恵を受けたように、私たち目の見えないものは、ルイ・ブライユの恩恵を受けた

(*)indebted to

《be ~》~に対して恩義がある、~に恩恵を受けている

(*)グーテンベルク(Johannes Gutenberg、1397年頃〜1468年)

活版印刷術を発明したドイツの印刷業者

それまでは全く知らなかった世界が、外国語を学ぶことで目の前にパーッと広がってくる。

もやもやとしていた風景が、よりくっきり、はっきりと見えるようになる。

点と点しかなかった事柄が、線となり繋がり、面となり広がって行く。

外国語を学ぶ私たちが感じるあの感動は、藤野さんが感じられた一筋の光にも、通じるものがあるのかもしれません。

学ぶことができる環境に感謝と喜びを感じながら、これからも言葉と向き合ってゆきたいと思います。

(*) 参考リンク

・自分ひとりで生きようとしない ~両目と両手を失った元教師の言葉より~

(NHK福祉情報サイト、ハートネット)

・人と時代に恵まれて 著者: 藤野 高明 (ふじの たかあき)

・Movie Magic: Helen Keller in Paris to Honor Louis Braille, 1952

(American Fundations for the Blind)

(*) 参考図書

・6この点 点字を発明したルイ・ブライユのおはなし

ジェン・ブライアント (著)、日当 陽子 (翻訳)

・ルイ・ブライユと点字をつくった人々

高梁まい (著)、高橋昌巳 (監修)

文字は光

「文字の獲得は光の獲得でした」

元教師の藤野高明さん(1938年〜)は福岡生まれ。敗戦の翌年の1946年、小学2年生の時に、不発爆弾の事故で両眼の視力をなくしただけでなく、両手もなくしてしまいました。一緒に遊んでいた弟、正明さん(5歳)は即死でした。

それ以来、藤野さんは学校に行けなくなりました。当時、藤野さんが通っていた福岡市立高宮小学校の隣には、福岡県立盲学校がありました。でも、両手がなければ、点字が読めない、按摩、鍼灸が出来ないとの理由で、入学することが叶わなかったのです。

18歳の時、主治医から「もう藤野さんの目は自分の手には負えない」と言われました。藤野さんは目標をなくし、自暴自棄になっていました。そんな時、看護学生が藤野さんに、北條民雄の『いのちの初夜』を読んでくれました。その本がきっかけとなり、重症のハンセン病患者の中には、視力と同時に手指をなくし、唇や舌先を使って点字を読む人がいることを、藤野さんは知るに至りました。

「唇で点字が読めるようになるかも知れない」と、藤野さんは考えるようになりました。

藤野さんは点字の書かれた紙を唇に当てて見ましたが、最初のうちはザラザラとツルツルが判別できるだけでした。何度も試みてるうちに、ザラザラの中に幾つかの文字が読みとれるようになりました。そして、その文字の固まりが言葉になり、文章となって理解できるようになったそうです。

藤野さんは「光を失った自らの世界に、一筋の光が差し込んでくるのを感じました」と、語っています。

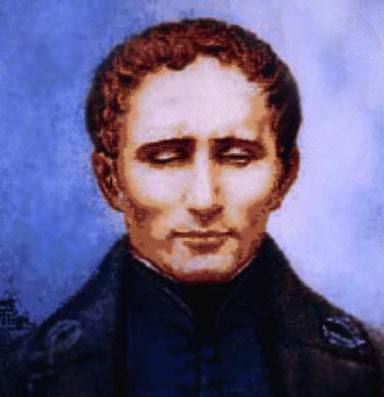

ルイ・ブライユ(Louis Braille)

視覚障害者が使用する点字は、十九世紀前半、フランスのルイ・ブライユ(Louis Braille、1809年〜1852年)によって考案されました。点字は英語で「Braille」。ブライユの名前がそのまま冠されています。

ブライユの父は馬具職人でした。ブライユが3歳の時、父の工房で遊んでいるうちに、誤って錐で左目の眼球を突き負傷。その後、右目も交感性眼炎を起こし、5歳で両目とも失明しました。

ブライユは10歳でパリの王立盲学校に入学。そこで、フランスの軍人、シャルル・バルビエ(Charles Barbier、1767年〜1841年)が考案した12点式の暗号に出会います。戦場の暗闇で伝言をやり取りすることを目的とした「夜間文字」と呼ばれるものでした。

夜間文字は、1マスに縦6点、横2列に点が並び、この12個の点を使って文字をつくるという方法です。

しかし、1マスに12個の点があるので、全体を触るには範囲が大きすぎて、指からはみ出してしまいます。また、大文字を作る方法や数字を書く方法がなく、限界があることもわかりました。

ブライユはこれを改良し、6点式の点字を発明しました。15歳の時でした。

ブライユの点字はとても読みやすくわかりやすいものでした。縦に3点、横に2列の合計6点で構成される1マスを基本単位として、すべてのアルファベットの文字や句読点などを、6点の組み合わせて表すことができます。

このブライユの点字を基にして、日本語の点字が完成したのは1890年(明治23年)。小学校教員の石川倉次(くらじ)が考案した方法で統一され、日本全国に広まりました。

他方、アメリカでは、複数の異なった方法が使われていて不便でした。それを一つに統合するように力を尽くしたのが、ヘレン・ケラー(Helen Keller、1880年〜1968年)です。

1921年、ケラーの発案でアメリカ盲人援護協会(AFB)が創設。1931年に第1回世界盲人会議がニューヨークで開かれ、ヘレンはブライユの点字を世界共通の盲人のアルファベットとすることを提案しました。この提案が採択され、これを機にアルファベットの点字が世界で統一されました。

In our way, we, the blind, are indebted to Louis Braille as mankind is to Gutenberg

人類がグーテンベルクの恩恵を受けたように、私たち目の見えないものは、ルイ・ブライユの恩恵を受けた

(*)indebted to

《be ~》~に対して恩義がある、~に恩恵を受けている

(*)グーテンベルク(Johannes Gutenberg、1397年頃〜1468年)

活版印刷術を発明したドイツの印刷業者

Helen Keller at age 8 with her tutor Anne Sullivan

それまでは全く知らなかった世界が、外国語を学ぶことで目の前にパーッと広がってくる。もやもやとしていた風景が、よりくっきり、はっきりと見えるようになる。点と点しかなかった事柄が、線となり繋がり、面となり広がって行く。外国語を学ぶ私たちが感じるあの感動は、藤野さんが感じられた一筋の光にも、通じるものがあるのかもしれません。

学ぶことができる環境に感謝と喜びを感じながら、これからも言葉と向き合ってゆきたいと思います。

(*) 参考リンク

(*) 参考図書

・6この点 点字を発明したルイ・ブライユのおはなし

ジェン・ブライアント (著)、日当 陽子 (翻訳)

https://amzn.to/3tyQ70X

・ルイ・ブライユと点字をつくった人々

高梁まい (著)、高橋昌巳 (監修)

https://amzn.to/3MVsuq4

人気の先生紹介 vol.153

ウォーキングしながら英会話

Make two fists and join them together side by side. This is the size of your brain.

(両手でこぶしをつくり、向かい合わせにしてみよう。それが、あなたの脳の大きさだ)

私たちの脳の大きさは25歳ごろがピークだそうです。脳細胞自体は一生涯つくられますが、それより早い速度で死滅してゆきます。記憶の中枢といわれる脳の器官「海馬」も、毎年約1%ずつ縮小します。加齢によって記憶が衰えるのはこのためです。長い間、縮小を止めることは不可能だと考えられていました。

ところが、その定説をくつがえす研究結果が、2011年2月31日の米科学アカデミー紀要(Proceedings of the National Academy of Sciences、PNAS)に発表されました。

55歳以上の人が適度な運動を1年間続けたところ、海馬の容積が増え、記憶力が向上したというのです。

米国ピッツバーグ大学などの研究チームは、認知症がなく座りがちの生活を送る55~80歳の男女120人を集め、「ストレッチングのみを行う」グループと「ウォーキング(有酸素運動)を1日40分、週3日行う」グループに分けました。

1年後、MRIで脳をスキャンすると、ストレッチングをしたグループの海馬は、1.4%縮んでいました。海馬は1年で約1%縮むのですから、特に驚く数値ではありません。

研究者たちの目を引いたのは、有酸素運動をした被験者たちの海馬が、右側は1.97%、左側は2.12%も大きくなっていたことでした。

これは運動することによって、脳の肥料といわれるBDNF(Brain-derived neurotrophic factor:脳由来神経栄養因子)の生成量が増え、海馬の成長を促したためだと考えられています。

※Exercise training increases size of hippocampus and improves memory

(運動は海馬のサイズを大きくし、記憶力を向上させる)

書籍『The Real Happy Pill』(邦題『BRAIN 一流の頭脳』)の著者アンダース・ハンセン(Anders Hansen)は、暗記力を最大限に上げたいのであれば、運動と暗記を同時に行うことを勧めています。

運動しながら(あるいはしてから)暗記をすると、何もせずに暗記した人よりも20%多く単語が覚えられたというデータがあるそうです。身体を動かすと筋肉の血行がよくなるように、運動をすると脳の血流もよくなるためではないかと著者は推察しています。

暗記に限っていうと、ウォーキングや軽いジョギングに最も効果が期待できるとのこと。他方、疲労を覚えるほど運動をすると、かえって逆効果になるそうです。

英語を学ぶ私たちには、オーディオブックやラジオ講座を聴きながらのジョギング、英語の音声を聞いた後に即座に復唱するシャドーイングをしながらのウォーキングなどが効果的かもしれません。

一方、新型コロナ感染症の影響で、以前のように気軽に外出がしづらい日々が続いています。また、長引くマスク生活で不自由さを感じることがあります。マスクを着用しながら運動をすると、息が苦しくなることもあります。

WHO(World Health Organization:世界保健機関)によれば、コロナウイルスが人々の間に広がる主な要因として、「空気感染」「飛沫感染」などをあげています。

Current evidence suggests that the virus spreads mainly between people who are in close contact with each other, for example at a conversational distance. The virus can spread from an infected person’s mouth or nose in small liquid particles when they cough, sneeze, speak, sing or breathe. Another person can then contract the virus when infectious particles that pass through the air are inhaled at short range (this is often called short-range aerosol or short-range airborne transmission) or if infectious particles come into direct contact with the eyes, nose, or mouth (droplet transmission).

現在のところ、ウイルスは主に会話のできる距離など、密接に接触している人たちの間で広がることが示唆されています。ウイルスは、感染者が咳、くしゃみ、会話、歌、呼吸をしたときに、小さな液状の粒子となって口や鼻から広がることがあります。そして、空気中を通過した感染性粒子を近距離で吸い込んだり(これを近距離エアロゾルまたは近距離空気感染と呼ぶことが多い)、感染性粒子が目、鼻、口に直接触れた場合(飛沫感染)、別の人がウイルスに感染する可能性があります。

The virus can also spread in poorly ventilated and/or crowded indoor settings, where people tend to spend longer periods of time. This is because aerosols can remain suspended in the air or travel farther than conversational distance (this is often called long-range aerosol or long-range airborne transmission).

また、ウイルスが蔓延するのは、換気が悪く、人が多く集まる屋内環境でも起こり得ます。これは、エアロゾルが空気中に浮遊していたり、会話の距離よりも遠くまで移動することがあるからです(これはしばしば長距離エアロゾル感染または長距離空気感染と呼ばれます)。

People may also become infected when touching their eyes, nose or mouth after touching surfaces or objects that have been contaminated by the virus.

また、ウイルスに汚染された表面や物に触れた後、目、鼻、口を触ることでも感染することがあります。

(*) How does CONVID-19 spread between people?

(CONVID-19はどのようにして人の間で広まるのですか?/WHOホームページ)

その上で、マスクの着用に関してWHOは「感染を抑え、命を守るための重要な対策」だとして推奨しています。

それに加えて、マスク以外の予防対策としては「物理的距離の確保や、人混みや密閉空間、密に接触する場所の回避、十分な換気、手洗い、そしてくしゃみや咳をするときは覆うこと」などをあげています。

(*) Why should people wear masks?

(なぜ、人はマスクをつけなければならないのか?/WHOホームページ)

他方、運動中のマスク着用に関しては、「激しい運動時には呼吸能力が低下する恐れがあるため、マスクは着用しないようにしましょう」としています。

その上で「他人から1メートル以上離れ」ること、屋内の運動であれば「充分な換気」「こまめな手洗い」「頻繁に触れる表面や器具をきれいに消毒」を心がけるよう強調しています。

混雑していたり、換気に不安のある屋内での運動は避け、屋外などでも他人から1メートル以上離れることができない状況では、息苦しくならないように運動量を落とすなどして、マスクを着用するなどの調整が大切なのだと思います。

(*) Should I wear a mask while exercising?

(運動中はマスクをしたほうがいいのですか?/WHOホームページ)

マスク生活が子どもたちの脳と心に与える影響について、懸念の声をあげる専門家の方もいらっしゃいます。

子どもたちは、生き生きと動く他者の表情全体を目にしながら、相手の顔を認識したり、その人の感情を理解したりする能力を発達させて行くそうです。

他方、コロナ禍では、目の前の他者の表情がマスクで覆い隠されているため、子どもたちが表情を経験する機会が激減しているというのです。感染対策を図りながらも、子どもたちに学びの機会を提供していく難しさを訴えています。

最近では、表情が見えることが大切な保育や介護の現場の声も反映して、飛沫防止対策も考慮した透明のマスクも増えてきました。

感染予防に注意を払いながら、且つ心身を健全に保つための様々な工夫が求められる日々が続いています。皆さんはどんな工夫をされていますか?

(*) 参考図書

『The Real Happy Pill』(Anders Hansen)

https://amzn.to/3MnB6Gz

『BRAIN 一流の頭脳』(アンダース・ハンセン著、御舩由美子訳)

https://amzn.to/3FRcLXq

(*)参考リンク

(*)参照リンク

Why should people wear masks? (WHOホームページ)

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/question-and-answers-hub/q-a-detail/coronavirus-disease-covid-19-masks

なぜマスクをしなければならないのでしょうか?(WHOホームページ日本語訳)

https://extranet.who.int/kobe_centre/ja/covid/qa/q26_mask_2

コロナ禍が子供の脳と心に及ぼす影響 マスク社会のリスク(時事通信社)

https://www.jiji.com/jc/v4?id=2110myowa0001

顔がみえマスク(透明マスク)

News163 モバイル版

…━━━━━★

ウォーキングしながら

英会話

★━━━━━…

Make two fists and join them together side by side. This is the size of your brain.

(両手でこぶしをつくり、向かい合わせにしてみよう。それが、あなたの脳の大きさだ)

私たちの脳の大きさは25歳ごろがピークだそうです。

脳細胞自体は一生涯つくられますが、それより早い速度で死滅してゆきます。

記憶の中枢といわれる脳の器官「海馬」も、毎年約1%ずつ縮小します。

加齢によって記憶が衰えるのはこのためです。長い間、縮小を止めることは不可能だと考えられていました。

ところが、その定説をくつがえす研究結果が、2011年2月31日の米科学アカデミー紀要(Proceedings of the National Academy of Sciences、PNAS)に発表されました。

55歳以上の人が適度な運動を1年間続けたところ、海馬の容積が増え、記憶力が向上したというのです。

米国ピッツバーグ大学などの研究チームは、認知症がなく座りがちの生活を送る55~80歳の男女120人を集め、「ストレッチングのみを行う」グループと「ウォーキング(有酸素運動)を1日40分、週3日行う」グループに分けました。

1年後、MRIで脳をスキャンすると、ストレッチングをしたグループの海馬は、1.4%縮んでいました。海馬は1年で約1%縮むのですから、特に驚く数値ではありません。

研究者たちの目を引いたのは、有酸素運動をした被験者たちの海馬が、右側は1.97%、左側は2.12%も大きくなっていたことでした。

これは運動することによって、脳の肥料といわれるBDNF(Brain-derived neurotrophic factor:脳由来神経栄養因子)の生成量が増え、海馬の成長を促したためだと考えられています。

※Exercise training increases size of hippocampus and improves memory

(運動は海馬のサイズを大きくし、記憶力を向上させる)

https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.1015950108

書籍『The Real Happy Pill』(邦題『BRAIN 一流の頭脳』)の著者アンダース・ハンセン(Anders Hansen)は、暗記力を最大限に上げたいのであれば、運動と暗記を同時に行うことを勧めています。

運動しながら(あるいはしてから)暗記をすると、何もせずに暗記した人よりも20%多く単語が覚えられたというデータがあるそうです。

身体を動かすと筋肉の血行がよくなるように、運動をすると脳の血流もよくなるためではないかと著者は推察しています。

暗記に限っていうと、ウォーキングや軽いジョギングに最も効果が期待できるとのこと。

他方、疲労を覚えるほど運動をすると、かえって逆効果になるそうです。

英語を学ぶ私たちには、オーディオブックやラジオ講座を聴きながらのジョギング、英語の音声を聞いた後に即座に復唱するシャドーイングをしながらのウォーキングなどが効果的かもしれません。

一方、新型コロナ感染症の影響で、以前のように気軽に外出がしづらい日々が続いています。

また、長引くマスク生活で不自由さを感じることがあります。

マスクを着用しながら運動をすると、息が苦しくなることもあります。

WHO(World Health Organization:世界保健機関)によれば、コロナウイルスが人々の間に広がる主な要因として、「空気感染」「飛沫感染」などをあげています。

===

Current evidence suggests that the virus spreads mainly between people who are in close contact with each other, for example at a conversational distance.

現在のところ、ウイルスは主に会話のできる距離など、密接に接触している人たちの間で広がることが示唆されています。

The virus can spread from an infected person’s mouth or nose in small liquid particles when they cough, sneeze, speak, sing or breathe.

ウイルスは、感染者が咳、くしゃみ、会話、歌、呼吸をしたときに、小さな液状の粒子となって口や鼻から広がることがあります。

Another person can then contract the virus when infectious particles that pass through the air are inhaled at short range (this is often called short-range aerosol or short-range airborne transmission) or if infectious particles come into direct contact with the eyes, nose, or mouth (droplet transmission).

そして、空気中を通過した感染性粒子を近距離で吸い込んだり(これを近距離エアロゾルまたは近距離空気感染と呼ぶことが多い)、感染性粒子が目、鼻、口に直接触れた場合(飛沫感染)、別の人がウイルスに感染する可能性があります。

The virus can also spread in poorly ventilated and/or crowded indoor settings, where people tend to spend longer periods of time.

また、ウイルスが蔓延するのは、換気が悪く、人が多く集まる屋内環境でも起こり得ます。

This is because aerosols can remain suspended in the air or travel farther than conversational distance (this is often called long-range aerosol or long-range airborne transmission).

これは、エアロゾルが空気中に浮遊していたり、会話の距離よりも遠くまで移動することがあるからです(これはしばしば長距離エアロゾル感染または長距離空気感染と呼ばれます。

People may also become infected when touching their eyes, nose or mouth after touching surfaces or objects that have been contaminated by the virus.

また、ウイルスに汚染された表面や物に触れた後、目、鼻、口を触ることでも感染することがあります。

(*) How does CONVID-19 spread between people? (WHOホームページより)

https://www.who.int/news-room/questions-and-answers/item/coronavirus-disease-covid-19-how-is-it-transmitted

===

その上で、マスクの着用に関してWHOは「感染を抑え、命を守るための重要な対策」だとして推奨しています。

それに加えて、マスク以外の予防対策としては「物理的距離の確保や、人混みや密閉空間、密に接触する場所の回避、十分な換気、手洗い、そしてくしゃみや咳をするときは覆うこと」などをあげています。

Why should people wear masks?

(なぜ、人はマスクをつけなければならないのか?/WHOホームページ)

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/question-and-answers-hub/q-a-detail/coronavirus-disease-covid-19-masks

他方、運動中のマスク着用に関しては、「激しい運動時には呼吸能力が低下する恐れがあるため、マスクは着用しないようにしましょう」としています。

その上で「他人から1メートル以上離れ」ること、屋内の運動であれば「充分な換気」「こまめな手洗い」「頻繁に触れる表面や器具をきれいに消毒」を心がけるよう強調しています。

混雑していたり、換気に不安のある屋内での運動は避け、屋外などでも他人から1メートル以上離れることができない状況では、息苦しくならないように運動量を落とすなどして、マスクを着用するなどの調整が大切なのだと思います。

Should I wear a mask while exercising?

(運動中はマスクをしたほうがいいのですか?/WHOホームページ)

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/question-and-answers-hub/q-a-detail/coronavirus-disease-covid-19-masks

マスク生活が子どもたちの脳と心に与える影響について、懸念の声をあげる専門家の方もいらっしゃいます。

子どもたちは、生き生きと動く他者の表情全体を目にしながら、相手の顔を認識したり、その人の感情を理解したりする能力を発達させて行くそうです。

他方、コロナ禍では、目の前の他者の表情がマスクで覆い隠されているため、子どもたちが表情を経験する機会が激減しているというのです。

感染対策を図りながらも、子どもたちに学びの機会を提供していく難しさを訴えています。

最近では、表情が見えることが大切な保育や介護の現場の声も反映して、飛沫防止対策も考慮した透明のマスクも増えてきました。

感染予防に注意を払いながら、且つ心身を健全に保つための様々な工夫が求められる日々が続いています。

皆さんはどんな工夫をされていますか?

(*) 参考図書

『The Real Happy Pill』(Anders Hansen)

https://amzn.to/3MnB6Gz

『BRAIN 一流の頭脳』(アンダース・ハンセン著、御舩由美子訳)

https://amzn.to/3FRcLXq

(*)参考リンク

英語上達の秘訣はskimming、scanning そしてshadow talking – ロレット先生(西大井(品川より一駅)、熊谷) ETCマンツーマン英会話

https://etc-eikaiwa.com/teachers/post_124.html

(*)参照リンク

Why should people wear masks? (WHOホームページ)

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/question-and-answers-hub/q-a-detail/coronavirus-disease-covid-19-masks

なぜマスクをしなければならないのでしょうか?(WHOホームページ日本語訳)

https://extranet.who.int/kobe_centre/ja/covid/qa/q26_mask_2

コロナ禍が子供の脳と心に及ぼす影響 マスク社会のリスク(時事通信社)

https://www.jiji.com/jc/v4?id=2110myowa0001

顔がみえマスク(透明マスク)

https://www.d-unicharm.jp/category/TYPE_MASK_TRANSPAREN/

人気の先生紹介 vol.152

News162 モバイル版

…━━━━━★

アカデミー賞

映画『CODA』で

手話体験

★━━━━━…

The Oscar goes to CODA.

(アカデミー賞は『CODA』に贈られます)

※go to :〈ものが〉〔…の手に〕渡る。与えられる。

2022年の第94回アカデミー賞最優秀作品賞は『CODA』でした。

『CODA』は”Child of Deaf Adults”の略語で「ろう者の親を持つ子ども」という意味です。

また、楽曲の終わりを表す音楽記号。

あらたに次の章が始まるというニュアンスもありそうです。

映画の舞台はマサチューセッツ州にある小さな海の町です。

両親と兄の4人家族の中でひとりだけ耳が聞こえる高校生のルビーは、家族のために手話の通訳となり、家業の漁業を手伝う日々を送っていました。

ある日、所属する合唱クラブの顧問が彼女の歌の才能に気づき、バークリー音楽大学への進学を勧めます。

しかし、両親は反対します。

映画の中で大きな役割を果たすアメリカ式手話(ASL: American Sign Language)ですが、世界には200以上の手話があるそうです。

アメリカ式手話は、フランス式手話(LSF: langue des signes française)の系譜をひいており、英語圏のイギリスで使われるイギリス式手話とは異なります。

また「英語手話」というものは存在しません。

手話は、ろう者の間で用いられる言語であり、英語という音声言語を視覚化したものではないからです。

つまり、同じ英語圏のアメリカ人とイギリス人でも、手話では理解しあうのが難しいということになります。

米国アカデミー賞の約2週間前に行われた第75回英国アカデミー賞(BAFTA)の授賞式では、ルビー役のエミリア・ジョーンズ(Emilia Jones)が、映画の中で歌った楽曲『Both Sides Now』(青春の光と影)を披露しました。

ステージ上には彼女を挟み、向かって左手にはアメリカ式手話の通訳が、右手にはイギリス式手話(BSL: British Sign Language)の通訳が歌詞を訳しています。

情感を伝える二人の動きは美しい舞いのようです。

その一方で、二つの手話がいかに異なる言語であるかということもよくわかります。

※Emilia Jones – Both Sides Now – BAFTAs 2022 Perfomance (from CODA)

https://youtu.be/-vbraa31zNI

たとえば、”LOVE”(大好き/愛する)は、アメリカ式手話では、拳を作り手の甲を相手側に向けた両腕を、胸の前で交差させ引き寄せます。

一方、イギリス式手話では腕の動きは同じですが、手は開いたままです。

”DREAM”(夢)は、アメリカ式手話では右手人差し指を曲げて、こめかみからその指を動かしながら上げていきます。

イギリス式手話では右の掌で頭をこするような仕草をします。

”FRIEND”(友達)は、アメリカ式手話は両手の人差し指を斜めに組み合わせ、上下を入れ替えてまた組み合わせます。

これに対して、イギリス式手話は左手の甲を右手で包み込みます。

ちなみに日本の手話で、「愛」は左手で拳をつくり、左胸の前に置き、右掌で2周分さすります。

「夢」は右手を開いて指先を上に向けて、こめかみから揺らしながら上げます。

「友達」は両手の掌をしっかり握ります。

英語を学ぶことによって世界が広がったように、手話が新たなコミュニケーションの扉を開くかもしれません。

映画『CODA』がそのきっかけとなるを作ってくれそうです。

(*) 参考図書

『しっかり学べるアメリカ手話』(土谷道子 著)

(*) 参照リンク

ASL Sign Language Dictionary

アカデミー賞映画『CODA』で手話体験

The Oscar goes to CODA.

(アカデミー賞は『CODA』に贈られます)

※go to :〈ものが〉〔…の手に〕渡る。与えられる。

2022年の第94回アカデミー賞最優秀作品賞は『CODA』でした。『CODA』は”Child of Deaf Adults”の略語で「ろう者の親を持つ子ども」という意味です。また、楽曲の終わりを表す音楽記号。あらたに次の章が始まるというニュアンスもありそうです。

映画の舞台はマサチューセッツ州にある小さな海の町です。両親と兄の4人家族の中でひとりだけ耳が聞こえる高校生のルビーは、家族のために手話の通訳となり、家業の漁業を手伝う日々を送っていました。ある日、所属する合唱クラブの顧問が彼女の歌の才能に気づき、バークリー音楽大学への進学を勧めます。しかし、両親は反対します。

映画の中で大きな役割を果たすアメリカ式手話(ASL: American Sign Language)ですが、世界には200以上の手話があるそうです。アメリカ式手話は、フランス式手話(LSF: langue des signes française)の系譜をひいており、英語圏のイギリスで使われるイギリス式手話とは異なります。

また「英語手話」というものは存在しません。手話は、ろう者の間で用いられる言語であり、英語という音声言語を視覚化したものではないからです。つまり、同じ英語圏のアメリカ人とイギリス人でも、手話では理解しあうのが難しいということになります。

米国アカデミー賞の約2週間前に行われた第75回英国アカデミー賞(BAFTA)の授賞式では、ルビー役のエミリア・ジョーンズ(Emilia Jones)が、映画の中で歌った楽曲『Both Sides Now』(青春の光と影)を披露しました。

ステージ上には彼女を挟み、向かって左手にはアメリカ式手話の通訳が、右手にはイギリス式手話(BSL: British Sign Language)の通訳が歌詞を訳しています。情感を伝える二人の動きは美しい舞いのようです。その一方で、二つの手話がいかに異なる言語であるかということもよくわかります。

※Emilia Jones – Both Sides Now – BAFTAs 2022 Perfomance (from CODA)

たとえば、”LOVE”(大好き/愛する)は、アメリカ式手話では、拳を作り手の甲を相手側に向けた両腕を、胸の前で交差させ引き寄せます。一方、イギリス式手話では腕の動きは同じですが、手は開いたままです。

”DREAM”(夢)は、アメリカ式手話では右手人差し指を曲げて、こめかみからその指を動かしながら上げていきます。イギリス式手話では右の掌で頭をこするような仕草をします。

”FRIEND”(友達)は、アメリカ式手話は両手の人差し指を斜めに組み合わせ、上下を入れ替えてまた組み合わせます。これに対して、イギリス式手話は左手の甲を右手で包み込みます。

ちなみに日本の手話で、「愛」は左手で拳をつくり、左胸の前に置き、右掌で2周分さすります。 「夢」は右手を開いて指先を上に向けて、こめかみから揺らしながら上げます。「友達」は両手の掌をしっかり握ります。

英語を学ぶことによって世界が広がったように、手話が新たなコミュニケーションの扉を開くかもしれません。映画『CODA』がそのきっかけとなるを作ってくれそうです。

(*) 参考図書

『しっかり学べるアメリカ手話』(土谷道子 著)

(*) 参照リンク

ASL Sign Language Dictionary

News161 モバイル版

…━━━━━★

イースターにウサギが

登場する理由

★━━━━━…

Appropriately, the annual Christian holiday commemorating the resurrection of Jesus Christ, thus the renewal of spirit, is always held on the first Sunday after the first full moon after the spring or vernal equinox.

(キリスト教の祭日は、イエス・キリストの復活と精神の再生を記念して、春分の日の後の最初の満月の後の最初の日曜日に行われる)

====

(*)

commemorating ~を記念して

resurrection 復活

renewal 再生

the spring or vernal equinox.春分 (the vernal [spring] equinox、Vernal Equinox Day)

====

今年春分の日は3月21日です。

その後の最初の満月は4月17日。

この日はちょうど日曜日にあたります。

ということで、今年のイースター(Easter、復活祭)は4月17日に行われます。

元々イースターはキリスト教にとっては異教徒である古代サクソン人の「女神イースター(Eastre)」の祭典でした。

初期のキリスト教の伝道者たちは、キリスト復活の奇跡が起こった時期と、大昔から行われている春の祭典イースターの時期が偶然一致していることに目をつけました。

でも、彼らはすでに定着している習慣を無理に変えさせようとはしませんでした。

その代わりに、時間をかけて異教の祭典をキリスト教の儀式に変化させてゆく努力を積み重ねたそうです。

古代サクソン人にとって女神イースターとは、「春と夜明けの女神」であり、「豊穣と再生の女神」でした。

そして、女神の地上における姿は「ノウサギ」だと信じられていました。

これが、現在のイースターにウサギ(Easter Bunny)が登場する由来です。

異教の祭典では、長く続いた暗い冬の後に、生命の息吹が訪れるようにと、女神イースターに食の儀式が捧げられました。

人々は大地の豊穣を願い、甘く味付けされた小さなパンを焼いて食べました。

パンはたいせつに貯蔵された穀物(おそらく小麦やライ麦など)と蜂蜜で作られました。

このパンが、聖金曜日(Good Friday、イースターの3日前の金曜日)に食べる十字型つき菓子パン、ホット・クロス・パン(Hot Cross Buns)の由来だそうです。

この儀式用パンは、元々は男根のシンボルの形に似せて作られたとか、パンの表面に記された十字型は、生け贄として捧げられた雄牛の角の形を表していたとか、諸説あるようです。

それらの形状は、キリスト教をよりイメージする十字に変わっていきました。

ウサギをシンボルとするイースターがアメリカに伝わったのは18世紀のことでした。

ペンシルヴェニアに移住してきたドイツ人によってもたらされました。

しかし、当時のアメリカ人は、ほとんどが長老派信徒、清教徒、クウェーカー教徒といった宗教的にたいへん厳格な人々。

ウサギをシンボルとするようなうわついた祭りには、賛成しなかったそうです。

イースターがアメリカで受け入れられるようになるのは、それから百年先となる南北戦争以後のことでした。

多くの兵士の生命を奪い、国土を疲弊させた戦争が終わり、人々はなにか気持ちを奮い立たせてくれるものを求めていました。

そういう中で、長老派の人々が中心となり、復活祭の実施が推し進められていったそうです。

悲しみに沈む遺族の希望のよりどころになるだろう、という考えに基づくものでした。

イースターのプレゼントとして交換される、チョコレートやキャンディーで作られた卵、イースター・エッグ(Easter Eggs)が登場するのは19世紀に入ってからのことでした。

そもそも、卵ははるか昔から「新しい生命と復活の象徴」とされていました。

イースターは、キリスト教徒ではない人々にとっては、あまりなじみのないものかもしれません。

でも、亡くなられた方々に馳せる想いや、長く暗い冬の時代を終えて、新しい季節を待ちわびる私たちの気持ちを重ね合わせることで、イースターを祝う人々の心に触れることができるかもしれません。

(*)参考図書

・『Extraordinary Origins of Everyday Things』Charles Panati

(上記の翻訳本)

・『はじまりコレクション1 いわゆる”起源”について』チャールズ・パナティ著

・『The Magic in Food: Legends, Lore and Spellwork』Scott Cunningham

(上記の翻訳本)

・『マジカルフードブック―食べ物の魔法事典』スコット カニンガム著

イースターにウサギが登場する理由

Appropriately, the annual Christian holiday commemorating the resurrection of Jesus Christ, thus the renewal of spirit, is always held on the first Sunday after the first full moon after the spring or vernal equinox.

(キリスト教の祭日は、イエス・キリストの復活と精神の再生を記念して、春分の日の後の最初の満月の後の最初の日曜日に行われる)

====

(*)

commemorating ~を記念して

resurrection 復活

renewal 再生

the spring or vernal equinox.春分 (the vernal [spring] equinox、Vernal Equinox Day)

====

今年春分の日は3月21日です。その後の最初の満月は4月17日。この日はちょうど日曜日にあたります。ということで、今年のイースター(Easter、復活祭)は4月17日に行われます。

元々イースターはキリスト教にとっては異教徒である古代サクソン人の「女神イースター(Eastre)」の祭典でした。

初期のキリスト教の伝道者たちは、キリスト復活の奇跡が起こった時期と、大昔から行われている春の祭典イースターの時期が偶然一致していることに目をつけました。

でも、彼らはすでに定着している習慣を無理に変えさせようとはしませんでした。その代わりに、時間をかけて異教の祭典をキリスト教の儀式に変化させてゆく努力を積み重ねたそうです。

古代サクソン人にとって女神イースターとは、「春と夜明けの女神」であり、「豊穣と再生の女神」でした。そして、女神の地上における姿は「ノウサギ」だと信じられていました。これが、現在のイースターにウサギ(Easter Bunny)が登場する由来です。

異教の祭典では、長く続いた暗い冬の後に、生命の息吹が訪れるようにと、女神イースターに食の儀式が捧げられました。人々は大地の豊穣を願い、甘く味付けされた小さなパンを焼いて食べました。パンはたいせつに貯蔵された穀物(おそらく小麦やライ麦など)と蜂蜜で作られました。

このパンが、聖金曜日(Good Friday、イースターの3日前の金曜日)に食べる十字型つき菓子パン、ホット・クロス・パン(Hot Cross Buns)の由来だそうです。

この儀式用パンは、元々は男根のシンボルの形に似せて作られたとか、パンの表面に記された十字型は、生け贄として捧げられた雄牛の角の形を表していたとか、諸説あるようです。それらの形状は、キリスト教をよりイメージする十字に変わっていきました。

ウサギをシンボルとするイースターがアメリカに伝わったのは18世紀のことでした。ペンシルヴェニアに移住してきたドイツ人によってもたらされました。

しかし、当時のアメリカ人は、ほとんどが長老派信徒、清教徒、クウェーカー教徒といった宗教的にたいへん厳格な人々。ウサギをシンボルとするようなうわついた祭りには、賛成しなかったそうです。

イースターがアメリカで受け入れられるようになるのは、それから百年先となる南北戦争以後のことでした。多くの兵士の生命を奪い、国土を疲弊させた戦争が終わり、人々はなにか気持ちを奮い立たせてくれるものを求めていました。

そういう中で、長老派の人々が中心となり、復活祭の実施が推し進められていったそうです。悲しみに沈む遺族の希望のよりどころになるだろう、という考えに基づくものでした。

イースターのプレゼントとして交換される、チョコレートやキャンディーで作られた卵、イースター・エッグ(Easter Eggs)が登場するのは19世紀に入ってからのことでした。そもそも、卵ははるか昔から「新しい生命と復活の象徴」とされていました。

イースターは、キリスト教徒ではない人々にとっては、あまりなじみのないものかもしれません。

でも、亡くなられた方々に馳せる想いや、長く暗い冬の時代を終えて、新しい季節を待ちわびる私たちの気持ちを重ね合わせることで、イースターを祝う人々の心に触れることができるかもしれません。

(*)参考図書

・『Extraordinary Origins of Everyday Things』Charles Panati

(上記の翻訳本)

・『はじまりコレクション1 いわゆる”起源”について』チャールズ・パナティ著

・『The Magic in Food: Legends, Lore and Spellwork』Scott Cunningham

(上記の翻訳本)

・『マジカルフードブック―食べ物の魔法事典』スコット カニンガム著